前回は飼育下のサルの話でしたが、今回は野生のニホンザルのような、分類上オナガザル科マカク属を中心にお話しします。

英語(他のヨーロッパ言語でも)を使用するやや専門的な場面ではモンキー(Monkey)の代わりに、この属名のマカク類と総称されます。尾が短いニホンザルまでオナガザル類に属することは、違和感がありますね。

今回使用する画像は、ヒトっぽい姿を想像させるため嫌悪を感じる方もいると思います。そういった方は、2025年3月刊行予定『青森自然誌研究』の30号に「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける野生マカク類を対象にした研究概要」として公表する資料をご覧になることをお勧めします。そちらの画像はモノクロなので、いくらかショックが低いはずです。

さて、前回記したように、サル類は他の獣類と比べて「人と動物の共通感染症」面で危険視されていますので、研究材料(サルの死体)はいずれも周囲に汚染させないように扱う必要があります。

東北地方のニホンザル

前掲した掲載誌の御縁もありますので、青森県の下北半島からお話ししましょう。

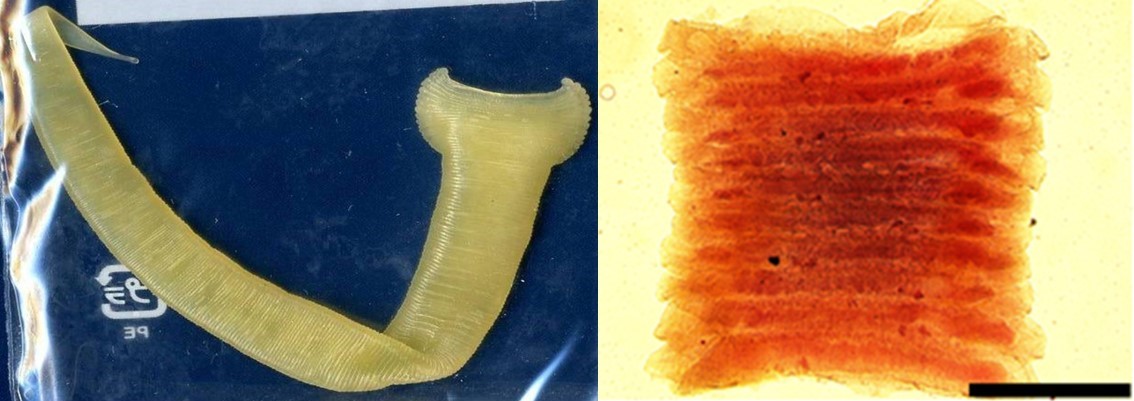

この半島のニホンザルは、近年、農業被害や住民接近などが深刻になり、有害捕獲などの個体数管理が必須となりましたが、国の天然記念物として指定された貴重な個体群なので、慎重な対応が求められました。ヒトの健康をまもるために、2015年に捕獲されたニホンザル122頭にE型肝炎ウイルス抗体の検査を行ったところ、低率ながらその感染が確認されました。年齢(齢査定法は後程)と雌雄別の結果から、抗体保有率は高齢雄で高く確認される傾向が示されました。青森県内では、ヒトへの感染症発生が知られ、ニホンザルにおける疫学情報と類似していた点は念頭に置くべきでしょう。寄生虫に関しては、ヒトへの感染が否定しきれない糞線虫類や鞭虫類などが確認されました。

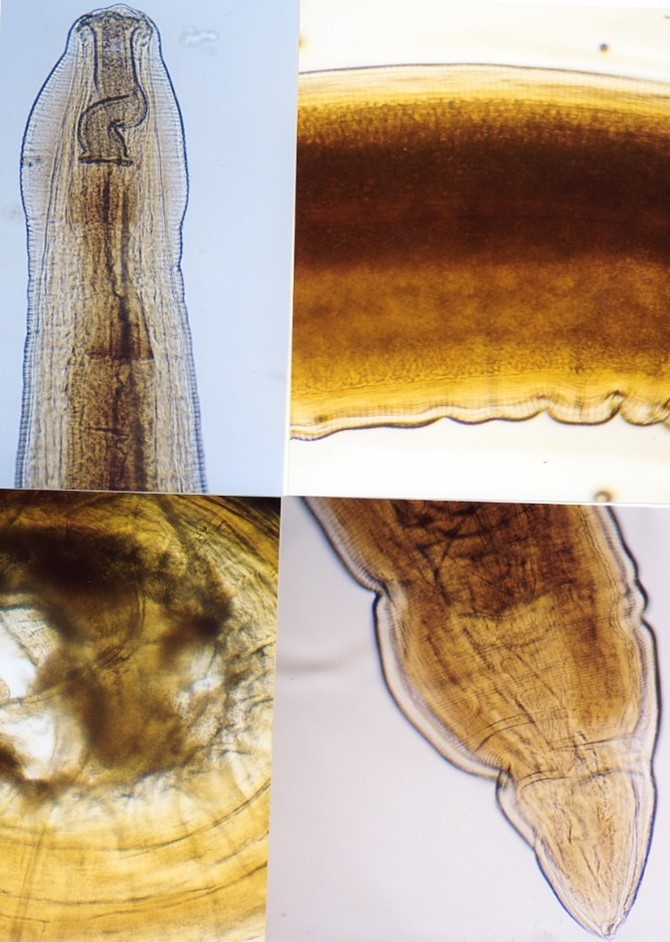

左:糞線虫類、右:鞭虫類

下北半島におけるニホンザルの頭数は、天然記念物に指定された1970年の187個体から2013年には2,317個体と12倍以上に急増しており、それに伴う行動範囲の拡大によってヒトとの接触機会が増えたため、公衆衛生面で心配されています。地域の人々へはもちろん。捕獲・保全に関わる実務を担当する方々への周知が急務となり、そのような点でも『青森自然誌研究』のような現地の刊行物は重要です。

2011年3月11日の東日本大震災では、東京電力福島第一原子力発電所(原電)の事故で放射性物質が飛散し、ヒトや動物への影響が懸念されました。

私は日本の野生齧歯類が保有する寄生虫の生物地理を研究するため、この原電事故以前の福島県内で採集調査をしていました。これと被災地調査時に収集された試料を比べ、蠕虫相(ぜんちゅうそう)の乱れや虫体形態の異常性(奇形)を調べました。意外だと思うかもしれませんが、寄生虫も動物なので生殖器や固着器などに奇形が生じます。しかし、事故前後の蠕虫には異常点は見出されませんでした(私の寄生虫生物地理・被災地調査については本連載第10回と第16回を参照)。

では、福島のニホンザルの寄生虫ではどうだったのでしょうか。2012年4月~2013年4月、福島市内各地で捕獲された100個体を調べましたが、異常を示す事実はありませんでした。しかし、この結果を日本霊長類学会大会(2017年、福島市)で発表した直後、放射線物理学の専門家がニホンザルの消化管内容物を検査したところ、より強い反応を示した部分があり、その外形は後述の裸頭条虫類の形にそっくりとのことでした。その方は当方が紹介した画像を見て、条虫類は消化管を持たず体表から必須養分のみを吸収するので、ある物質が選択的に蓄積される可能性があることを思い出したようでした。蠕虫標本を用い放射線物質の測定をしてみたいと思います。

蠕虫の地理的な分布や生態について

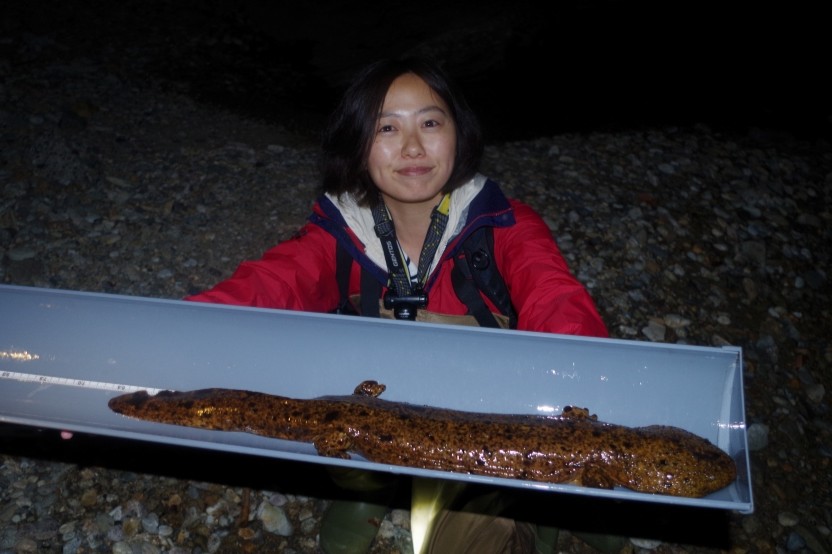

地理的分布ではどうでしょうか。下北半島と福島では、胃に寄生する旋尾虫類という線虫の未検出が注目されました。蠕虫相は寒冷地域ほど貧弱になる傾向があり、その一因がこの線虫の感染幼虫を宿す昆虫の分布域と関わるのでしょう。一方、吸虫類の分布は東北地方に限局され、これも特定の中間宿主となる淡水産巻貝類の生息状況に関わると想像できます。

左:全体像、右:虫卵

東北地方のニホンザルは、2007年まで環境省版レッドリストで「絶滅のおそれのある地域個体群」とされるほど希少でしたが、その他の地域では、それ以前から有害捕獲(駆除・捕殺)されていました。

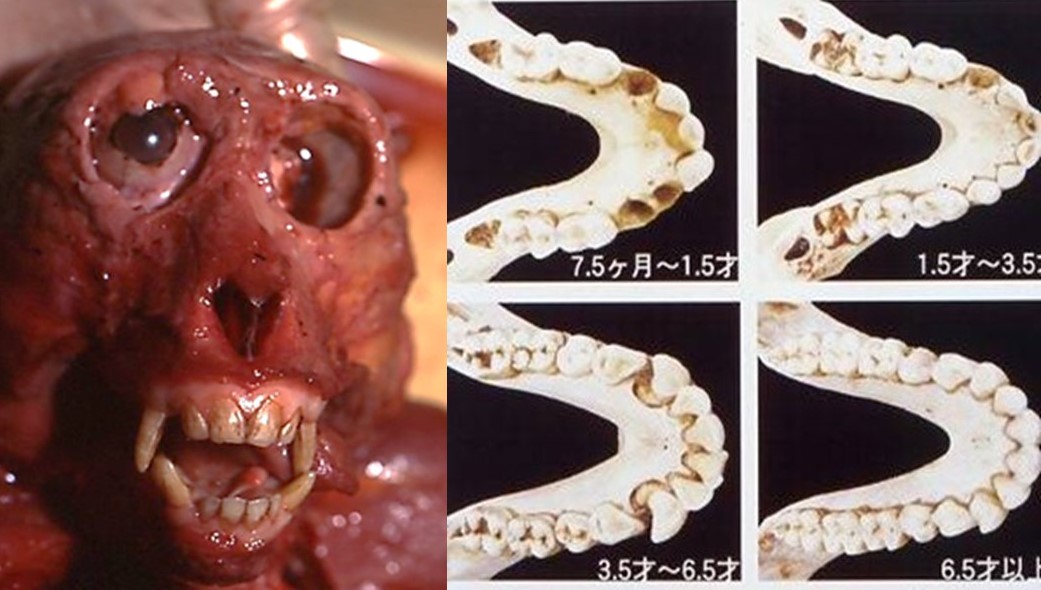

たとえば、房総半島もその一つで、2002年1~12月にかけ千葉県内各地で有害捕獲、冷凍保存されていた51個体が私たちの施設に送付されました。これらの個体には、東北地方のものと異なり、頭部や皮膚なども付いていたので、致死性敗血症の原発巣となることがある頬袋内病変有無の確認や、歯の萌出(ほうしゅつ)による齢査定を行うことができ、担当学生と共に「野生動物医学修行」に励めました。

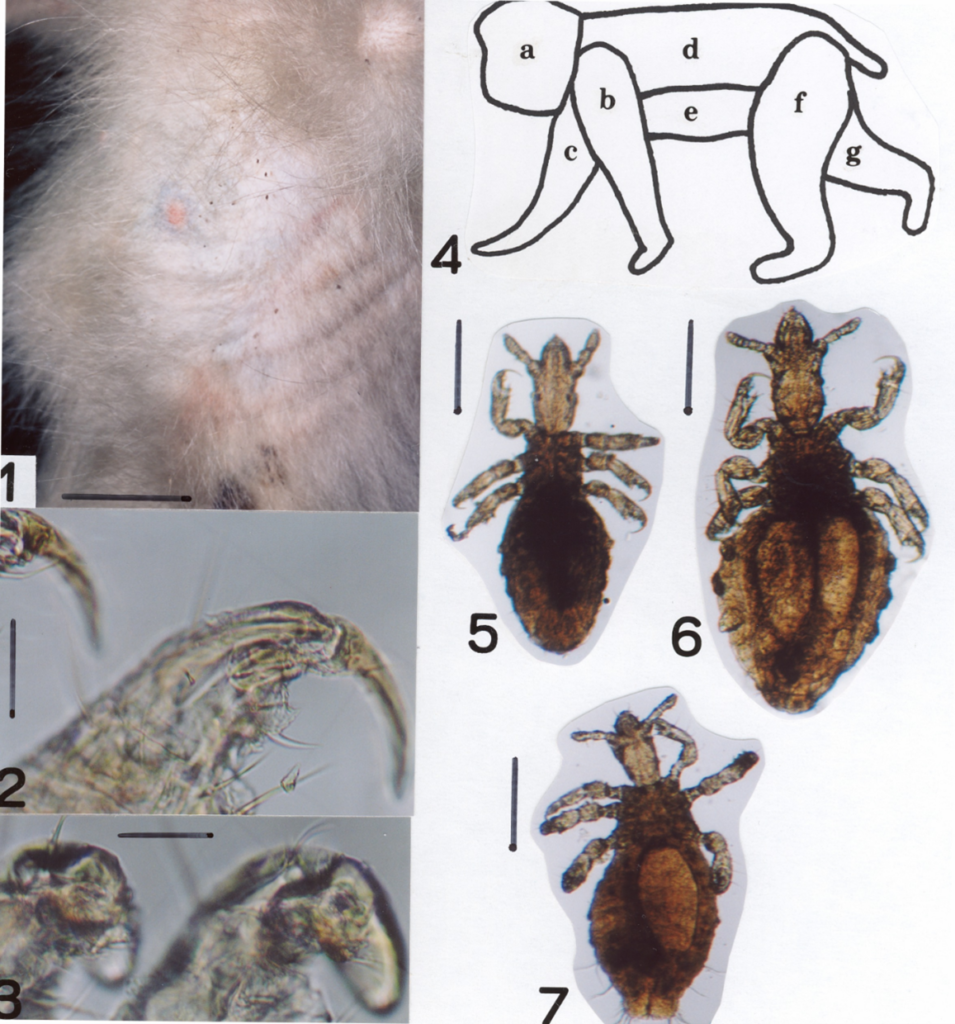

その齢査定で6.5歳以上とされた雄で、2種のシラミ類(サルジラミとハラビロサルジラミ)の濃厚寄生を確認しました。寄生部位は前種が背部と前肢(下記写真4のbcd)、後種が頭部(同a)を好むようでした。

この個体は、削痩し体内諸臓器に非結核性白色結節が散在する肉芽腫性肺炎と腹膜・胸膜炎があり、捕殺以前に衰弱しグルーミングができず、シラミ類が多く残余したはずです。実際、この個体の消化管からシラミ類が出てきませんでした。

福井県産個体を調べた際、腸内からグルーミングによって摂り込まれたオオトゲチマダニが得られたことがあったように、取り除いた外部寄生虫を食べていました。そのことを寄生虫も知っていて、ノミやシラミを中間宿主にする場合もあります。本webメディアで掲載された、『観察しよう! 屋久島国立公園で出会う野生動物「ヤクシマザル」(屋久島自然保護官事務所)』(池田 裕二著)にて、ヤクシマザルの毛繕い様子を見ることができます。

外来性マカク類の寄生虫も外来種?

日本で外来性(の可能性のある)マカク類はタイワンザルやアカゲザル、カニクイザルであり(いずれも特定外来生物指定)、以前タイワンザル(伊豆大島産)の寄生虫を調べました。結果、旋尾虫類が見つかりましたが、同じ線虫が房総半島のニホンザルにもいたので、外来種ではないと考えられます。寄生虫も在来種と外来種に分けられ、在来種の日本への渡来過程は自由生活する動物とほぼ同じです。

ところで、房総半島にはアカゲザルと疑われるサル類が定着し、周辺のニホンザルとの交雑が危ぶまれています。実際、こちらに送付されたものにもニホンザルにしては尾が妙に長い個体がいました。これら外来マカク3種はオナガザ類の名前に恥じず、一般のイメージ通り長い尾を持ちます。カニクイザルは、今日の日本では未定着とされます。

さいごに、実験動物用に輸入された野生個体の寄生虫を調べたので、その話をしましょう。

上左:頭、上右:子宮、下左:雄尾部、下右:雌尾部

医用マカク類は現地寄生虫と伴に日本へ

人体薬や化粧品などの開発のため、毎年、医学・薬学実験用のサル類数千頭が輸入されている事実をご存知でしょうか? そのサル類にはコモンリスザルやコモンマーモセット、そしてマカク類のカニクイザルやアカゲザル、時にはニホンザルが使われます。カニクイザルが最多で、中国南部や東南アジアから日本にやって来てます。そうなると外来種として定着することが心配されますが、1970年代に伊豆諸島の無人島に放たれた彼らは、1990年代に淘汰されましたので心配無用です。

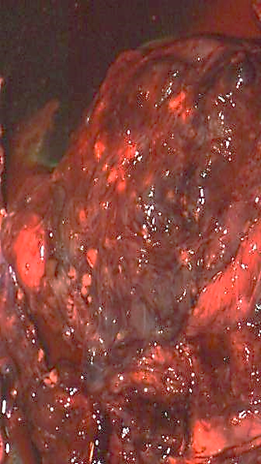

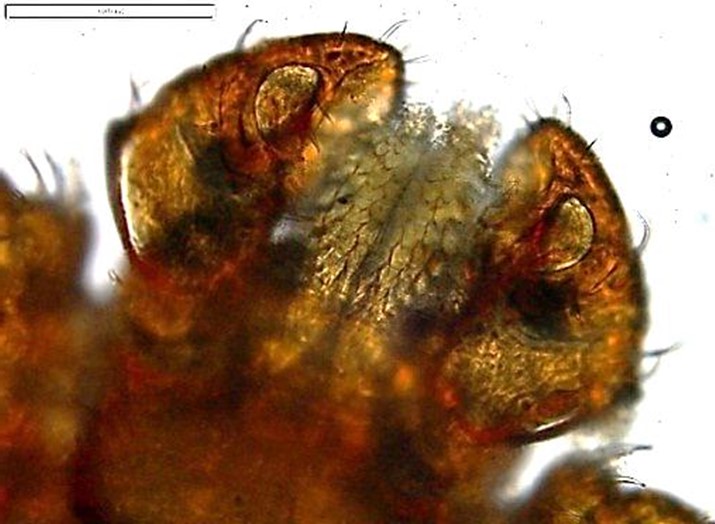

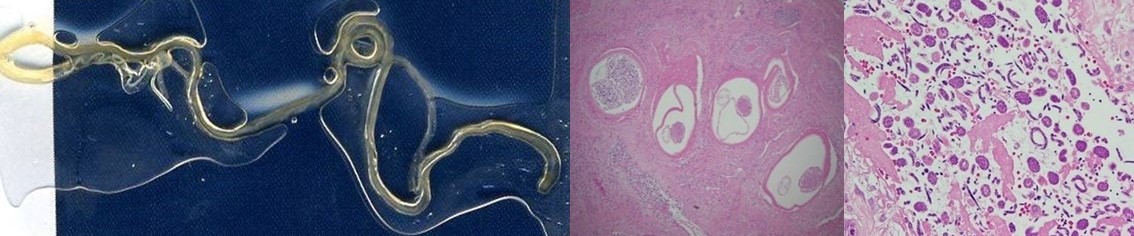

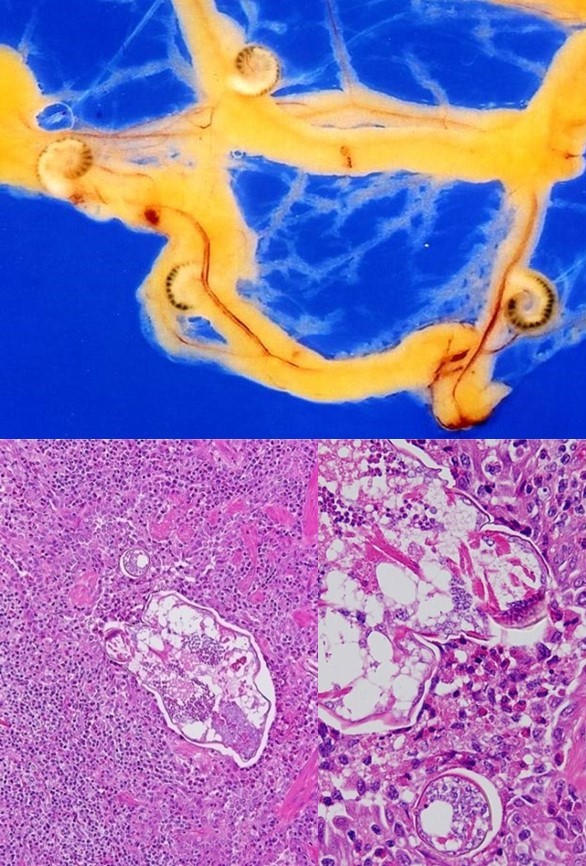

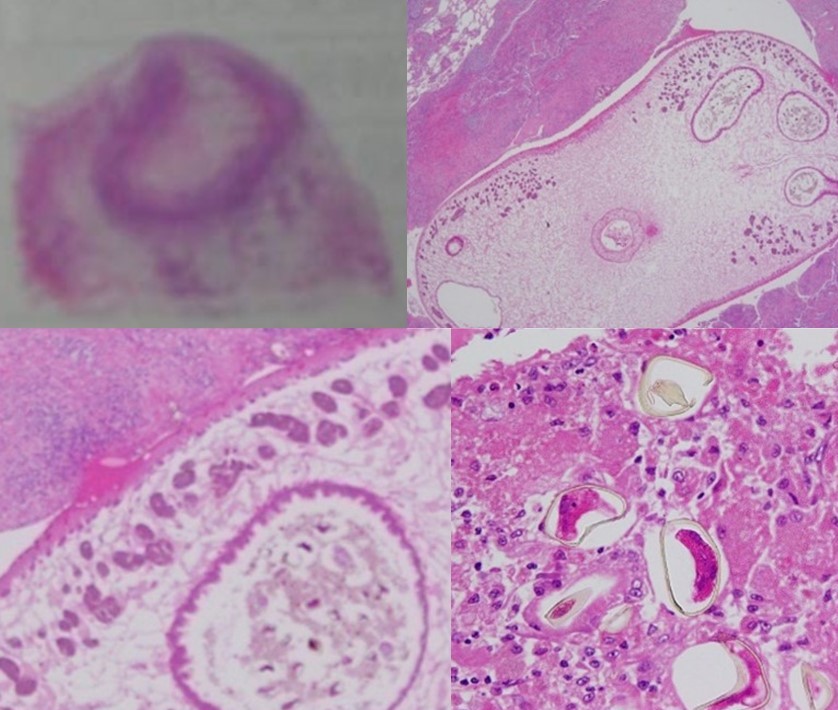

現地で捕獲されたばかりのカニクイザルは野生動物ですから、原産地の寄生虫も直輸入です。私は検疫中に死んだカニクイザルから得られた寄生虫病について問い合わせをいただき、腸結節虫症、糸状虫症、舌虫症、ハイダニ症、肺吸虫症および裸頭条虫症など得難い経験をしました。以下に画像を示しますので、その異形を御堪能下さい。

下左:雄虫体全体像、下中央:同頭部、下右:尾部(交接嚢と交接刺)

上左:スライド標本肉眼像、上右:肺吸虫々嚢、下左:皮棘、下右:虫卵

左:全体像(右端の「口」は老熟片節)、左:酢酸カーミン液で染色された成熟片節

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学教授、獣医師、博士(獣医学)。日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第30回】ディープな数々の情報の整理に、爬虫類/鳥獣の新刊を活用されてみては?-令和版学問ノススメ

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第29回】有蹄類に感染するウイルスはなんで畜舎の犬や猫へ感染しない? -「鯨偶蹄類」進化・生態からの考察

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第28回】野生動物医学専門職に必須の「ライセンス」

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第27回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(後編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第26回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(前編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第25回】魚の寄生虫病診断は生態系への挑戦

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第24回】総括と課題

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第23回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その5)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(蛇蜥蜴編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第22回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その4)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(獣編)

-

動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第21回】野生動物体表でうごめくダニ・虱(その3)-空を目指す奴もやはりゑぐい(鳥編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第20回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その2)-空を目指す奴もやはりゑぐい(蝙蝠編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第19回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その1)-獣体内に潜む奴はよりゑぐい