長年にわたり日本の伴侶動物医療の発展を主導してきた獣医師の石田卓夫先生。獣医界きっての「猫派」であり、「ねこのお医者さん」としても広く知られ、現在はねこ医学会(JSFM)の会長なども務められています。今回は、石田先生に猫との出会いや獣医師としての歩み、猫医学の発展に向けての取り組みなどをお聞きしました。

猫との出会い

猫をずっとみつめられてきた石田先生ですが、出会いを覚えていますか。

私が生まれたのは1950年で、当時住んでいたのは都営住宅でしたが、赤ん坊のときから家には猫と犬がいたようです。当時としては珍しかったと思いますが、屋内でふつうに一緒に暮らしていました。猫が犬の眼を引っ掻いて、犬はいつも涙目だったのですが、猫は別に咎められず、猫の方がどうも大切にされていたようですね。

父は獣医学者で、東京大学で助教授を務めていました。若い獣医師とも交流があり、その関係でシャム猫を譲ってもらったりして、当時としては珍しい品種も家にいました。かなり特殊な環境で育ったのでしょうね。これまで何頭見送ったかわからないくらいの動物たちと一緒にいました。

結婚して家を出てからは、住宅事情から猫と暮らせないときもありましたが、それでも猫好きであることは変わらず、よその猫が遊びに来ると愛情を注いでいましたね。その後、アメリカで暮らしていた頃も猫を飼うことは難しかったのですが、日本に帰るときにカリフォルニア大学のニルス・ピーダースン先生からアメリカンドメスティックショートヘアーの猫を3頭譲り受け、帰国しました。これらの猫は日本獣医畜産大学(現・日本獣医生命科学大学)で繁殖し、血液の内容を調べる実験に使おうとしていたのですが、最初の子と次の子はとてもいい子だったので、私の飼い猫になりました。こうして、本格的に自らの責任で猫と暮らすようになったんです。

獣医師を志した理由とその道筋

お父さんが獣医学者なら、幼少期から獣医師を志していたのですか。

父の影響から、獣医師という存在は身近でした。曜日に関係なく仕事をしている父でしたから、一緒に出かけるといっても研究室が主でした。幼少期からホルマリンやアルコールの匂いにふれ、写真の現像を手伝い、上野動物園などでの病理解剖に同行するなかで、獣医師に対する憧れが自然と育まれました。「先生」と呼ばれる獣医師をさらに指導する父をとても尊敬していましたから。

また、幼少期からとても豊かな教育を受けることができました。東京学芸大学附属大泉小学校から、中学と高校もその附属に進みました。時代が時代ですから、教員が鞭を持っていたりして、非常に厳格な教育でしたが、真面目に勉強し、科目全般の力を養うことができました。

高校生活も学業に励み、獣医大学を受験されたのですね。

いや、そうではなくて、高校卒業後は国際基督教大学(ICU)の教養学部に進学しました。当時父はアメリカの獣医大学で客員教授を務めていたので、アメリカの獣医師を養成する教育制度にも通じていました。そのため、アメリカと同様に、まずはカレッジで学び、そのあとに獣医学の専門教育を受けることが望ましいと考えていたのです。

父からは、将来的に獣医師になるにせよ、他の学科で一般教養を含む基礎を固めたうえで獣医大学へ進むことを提案されました。ちょうど私が大学受験の年、安田講堂事件などの影響で東京大学の入学試験が中止になったりもしましたので、内心ほっとしたところもあるのですが、ICUに願書を取りに行った時点ですぐに気に入ったんですね。キャンパスが広々としていて、アメリカのような雰囲気でした。ICUの入学試験は他大学とは質的に異なり、とても特殊なものでしたが、教養学部理学科に合格することができました。

もともと英語力には自信があったのですが、ICUではさらに徹底的に鍛えられました。最初の1年間は毎日朝から晩まで次々と英語の科目です。学期中は毎週1冊の本を1週間で読んで、翌週月曜日に内容のテストがあり、そこからアメリカ人の先生の講義やディスカッションのクラスがその1週間続くのです。そしてその間に、次の課題を読み進めるといった連続です。その他、英語の速読のクラス、発音を徹底的に矯正されるクラス、英語の討論で相手に勝つための練習など様々でした。

世界中の獣医師が読む獣医内科学の教科書『Textbook of Veterinary Internal Medicine』に執筆されるなど、国際的な活動を進められてきましたが、ICUでの学びが大きかったのですね。

もちろん英語だけではなく、理学科でしたので、基礎的な科学の知識、特に獣医大学ではなかなか学べない分子生物学、有機化学、生化学などを修めることができたことは、とても有意義でした。

これらのコースは英語での授業も日本語での授業もありましたが、教科書は主に英語でした。さらにICUでは教養学部であるため、他の学科の単位もいくつか選ぶのですが、同時通訳法などユニークなコースも受講できました。ここで学んだ一般教養というのは、自分にとってもとても重要な領域だったと思います。すなわち、獣医師にとって理科系の学問ばかりでなく、ご家族とのコミュニケーション、言語能力がとても重要だからです。加えて、身だしなみや振る舞いといったマナーも大切です。私たち獣医師は社会のために仕事しているわけですから、社会から尊敬されなければなりません。

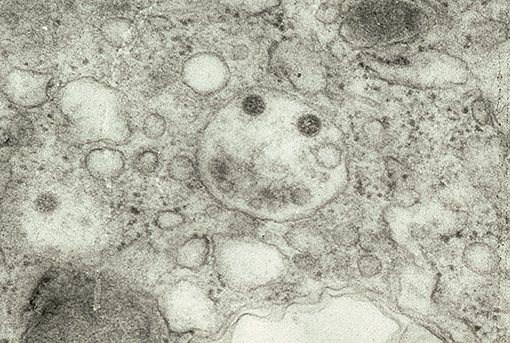

ICUを卒業してから日本獣医畜産大学へ進みました。ICUで非常勤の仕事があり、行き来する必要があったのですが、近くて便利でしたね。日本獣医畜産大学で獣医学を学び、次のステップとして、東京大学大学院農学系研究科修士・博士課程に進みました。大学院の時代は、獣医師免許は必要ないので、申請のためのお金ができてから、次の年に免許を取得しました。卒業年度と免許取得の年が合わないとなんだか国家試験に落ちたみたいですが、そのときは東京大学の同級生もみんなそうしていました。東京大学大学院では最初にマウスのコロナウイルス感染症を題材にウイルス病理学を学び、自然と猫のウイルス学に興味が向いて、猫白血病ウイルス(FeLV)や猫伝染性腹膜炎(FIP)などに関する研究もはじめました。

研究者として世界へ

東京大学大学院を修了後、アメリカに渡られていますが、どのような目的があったのでしょうか。

東京大学からは、いわゆる博士取得後の研究経験を積むルート、「ポスドク」と呼びまして、それでアメリカ国立衛生研究所(NIH)へ派遣される予定だったのですが、大統領がロナルド・レーガンに変わり、予算がカットされ、行けなくなってしまいました。さて、どうしようか、と思いましたが、当時の主任教授の藤原先生から好きなところへ行きなさいと言っていただき、カリフォルニア大学デービス校の獣医学部外科腫瘍学部門で研究を続けることにしました。手紙を出したら、「来ていいよ」となったのです。当時そこには、獣医腫瘍学やFeLV研究の先駆者であるゴードン・シーレン先生がいまして、さらにFIPやFeLVの研究で有名な、ニルス・ピーダースン先生と一緒に研究室を運営し、そこには優秀な研究者がたくさん集まっていて、とても刺激的な環境でした。

私たちは「がん細胞の表面に現れる蛋白に対するモノクローナル抗体を作成する」というプロジェクトに取り組みました。最初は、FeLV蛋白が出ている白血病細胞を様々なモノクローナル抗体で攻撃する実験をしばらくやって、次は猫肉腫ウイルスの持つ癌遺伝子が作る蛋白に対するモノクローナル抗体を作り始めました。この抗体の作成は非常に困難であり、2年ほどかかりましたが、最終的には論文を発表することができました。ただしこれらの研究から、単にモノクローナル抗体を使って癌細胞を攻撃することは容易ではないこともわかりました。

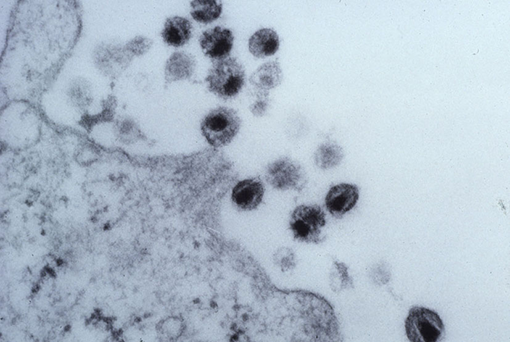

ピーダースン先生は私の帰国直前に猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症を発見したんです。それまでは猫で免疫不全が認められた際には必ずFeLV感染を疑って診断を進めたものでしたが、それでもFeLVがみつからない猫の症例があったのです。私もアメリカに行く前にそういった症例は日本で経験して、血清材料などは凍結して保存してありました。ちょうどサンフランシスコでヒト免疫不全ウイルス(HIV)によるエイズが流行していた時期で、HIVと同じウイルスの分離方法を試してみた結果、HIVに似たものが検出され、後にFIVと命名されたわけです。

帰国後、FIVの調査に注力

帰国後はどのようなお仕事に取り組まれましたか。

帰国直後の1987年、FIVが分離されたというピーダースン先生の論文が発表され、そこで私はすぐにアメリカに行き、FIVの検査を行うための材料を入手しました。それを使って保存血清や日本各地から集めた猫のエイズを疑う症例の血清で調査を進めたところ、FeLVが陰性でかつエイズ様の症状を出していた猫はみんなFIVに感染していること、さらに外を元気に走り回る猫のうち約12%がFIV陽性であることがわかり、日本が世界一のFIV汚染国であることが明らかになりました。

FIVの蔓延国としては、他にイタリアがありましたが、共通点として、都市部で家が密集していることがあげられます。猫が外に出なければFIVには感染しないのですが、都市部での猫の喧嘩が原因となっていました。アメリカなど広大な国では、猫同士が出会って喧嘩になる機会が少ないため、感染率が低い傾向にあります。しかも、他の国ではいわゆる典型的なエイズの症状を出している猫は少なかったところ、わが国では非常に多くの猫のエイズ症例の解析ができたことで、HIV研究とも関連して、日本の医師からも強い関心を集めました。当時、日本ではHIVによる病気がどのようなものか、あまり知られていなかったからです。

臨床病理学の教育を推進

日本獣医畜産大学では臨床病理学の教育に力を注がれましたが、どのような学問なのでしょうか。

カリフォルニア大学で研究のかたわら、臨床病理学の父とも呼ばれる日系のカネコ先生を通じて、もとから興味があった臨床病理学の学びを深めました。臨床病理学とは、生きている動物の体内で今なにが起こっているのかを知るための病理学です。亡くなった動物を解剖して死因や病気の本態を解明する解剖病理学とは異なります。動物の体からの検体、たとえば尿や便、血液、腹水、様々な組織、場合によっては脳脊髄液などを用いて診断します。

当時、日本の獣医大学は臨床病理学にほとんど取り組んでいませんでした。そもそも私を日本獣医畜産大学に引っ張ってくださった、当時の新進気鋭の臨床家、故天野先生、故苅谷先生などが、臨床病理学の講座を大学に作れるよう、当時の今道学長に進言してくださったのです。当時は臨床の現場でも正しく検査を行って診断を詰めていく作業はあまり行われていなかったのですが、それは臨床病理学の教育がなかったからです。したがって、使える教科書もありませんでした。

私の授業を受けていた学生に小林哲也君(現・日本小動物医療センター附属日本小動物がんセンター センター長)がいたのですが、彼は当時(1990年頃)では珍しいノートパソコンを持参して、私の講義内容を打ちこんで、試験になるとノートを仲間に配っていたんです。そのデータはとてもよくできていたので、それをもらい、図を貼って自作したのが、最初のコピー製本の教科書『臨床病理学』上下巻です。

どうやって製作していたかというと、日本に上陸したばかりの24時間営業コピーショップのキンコーズで、「明日の朝までに製本してください」なんてお願いしていたわけです。ある日の夜中、都心にあるキンコーズ第1号店にいたら、久米宏さんの「ニュースステーション」の取材が入っていて、インタビューされたこともありました。「学生のための教科書を作っている」とか言って対応したのですが、ビジネスマンとはどうも様子の違う人物が深夜に大してあせる様子もなく仕事していて面白かったみたいです。24時間営業がまだ珍しい時代でしたから、そういう話題がニュースになったんですね。この教科書を土台にしたものが、2008年に緑書房から出版した『伴侶動物の臨床病理学』です。

卒後教育充実のために日本臨床獣医学フォーラムを設立

1998年に大学の枠を飛び出し、日本臨床獣医学フォーラム(JBVP:Japanese Board of Veterinary Practitioners)を設立され、2021年2月まで会長を務められました(現在は名誉会長)。その立ち上げに際しては、どのような思いや背景があったのでしょうか。

伴侶動物医療に求められる内容は、時代とともに拡大してきました。現代の伴侶動物医療は、病気の予防や治療にとどまらず、動物と暮らすうえでのカウンセリング、動物行動学、老齢動物医療、ペットロスサポート、社会への啓発など、人と伴侶動物が幸せに、美しく、快適に暮らすためのすべての項目を含むものです。これが、ヒューマンアニマルボンド(人と動物の絆)を大切にする社会のニーズであり、それに応えるために獣医師は勉強を続け、その成果を社会に還元しなくてはなりません。

そのような背景のもと、私たちはJBVP設立以前から獣医師有志で集まり、症例検討会などの勉強会を重ねていました。その継続教育のプラットフォームを全国に広げるための運動として、JBVPを設立したわけです。アメリカには、ABVP(American Board of Veterinary Practitioners)がありましたので、それも参考にしました。

「伴侶動物医療現場で必要なことを教育する」という明確な目的に向け、JBVPではそれに即した新たなカリキュラム(レクチャーシリーズ)を構築していきました。私が講師を務める「臨床病理学」の全24回×2時間の講義を中心に、心臓病学、内分泌学、腫瘍学、皮膚病学、外科学、画像診断学、動物行動学など各分野の専門家によるレクチャーを全国各地で展開していったわけです。

「臨床病理学」では、犬と猫の診療に必要な知識を全国に広めることを目標に、日本の獣医大学では教えられていない内容を伝えてきました。たとえば、ひと昔前は経済的理由などから、地域によって血液検査での測定項目数が違ったりしたのですが、それではいけませんので、そういった差異をなくし、さらには無駄がない、本当に必要な検査や診断法に焦点を当ててきました。

1999年には第1回のJBVP年次大会を開催しました。年次大会では、獣医師や動物医療スタッフに向けた内容だけではなく、市民講座も実施しています。近年は毎年9月に東京のホテルニューオータニで開催しており、伴侶動物医療では国内最大規模の学術集会になっています。

JBVPでは獣医師だけではなく、愛玩動物看護師の育成にも力を入れてこられました。

国家資格化が契機となり、愛玩動物看護師の意欲がいっそう高まっていますし、多くの獣医師も愛玩動物看護師の知識や技術の向上をバックアップしています。獣医師と愛玩動物看護師の連携により、より質の高い伴侶動物医療を提供できる環境整備が期待されているからです。

JBVPでは今後、さらに専門性を有した愛玩動物看護師を養成するエキスパート教育も構想しています。JBVPのレクチャーシリーズや年次大会を利用して1~2年程度講義を受けてもらい、要件を満たせば、試験を受けられるような仕組みを提案しています。これは、獣医師の卒後教育を進めてきたJPVPの方針を踏襲したものです。

愛玩動物看護師が知識や技術をさらに付加し、臨床検査、周術期や入院管理などで専門性を発揮すれば、獣医師1名プラス愛玩動物看護師3名のチームは、獣医師だけのチーム以上にすごい仕事ができますよ。具体的なことはまだ発表できませんが、愛玩動物看護師教育は徹底的に推進します。

(後編につづく)

石田卓夫(いしだ・たくお)

獣医師、農学博士、赤坂動物病院医療ディレクター。1950年東京生まれ。国際基督教大学卒、日本獣医畜産大学(現・日本獣医生命科学大学)獣医学科卒、東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。アメリカ・カリフォルニア大学獣医学部外科腫瘍学部門研究員を経て、1998年まで日本獣医畜産大学助教授。現在は、日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)名誉会長、日本獣医がん学会(JVCS)会長、ねこ医学会(JSFM)会長、日本獣医病理学専門家協会会員。主な専門分野は、伴侶動物の臨床病理学、臨床免疫学、臨床腫瘍学、猫のウイルス感染症。『伴侶動物の臨床病理学 第3版』、『新 伴侶動物治療指針』シリーズ、『犬と猫の診療基本手技』上・下巻、『犬の内科診療』Part1~3、『猫の診療指針』Part1~3(いずれも緑書房)など多くの獣医学専門書を執筆・監修。