生息地で暮らす野生動物は、気候の変化や外敵の脅威、食物の確保など、常にさまざまな外的ストレスに晒されています。一方、動物園などの飼育下では安全と食物が保証されていますが、住環境は狭く刺激が少なく単調です。動物はそのような環境において、本来の認知や行動が著しく制限され、一般的に異常とされる行動が現れます。

動物の心身の健康のために、異常な行動を減らし、暮らしの質を上げて、適切な刺激をデザインして提供する手法を「環境エンリッチメント」と言います。

筆者は、このような「環境エンリッチメント」に配慮した動物園・飼育展示環境をデザインすることを生業にしています。そこで得た知見をもとに、環境エンリッチメントに配慮したデザインについて解説していきます。

環境エンリッチメントにかかせない「全体性」

環境エンリッチメントの手法は「採食」「認知」「感覚」「空間」「社会」などに大まかに区分されていますが、これらの各項目は相互に作用しながら全体として機能しています。個別の項目のみに注視したり実践したりすると、飼育のスケール感が消失し、全体性が崩壊してしまいます。

環境エンリッチメントでは、アイテムによって動物を行動させる「行動エンリッチメント」のみが重要視されてしまう傾向があります。しかし動物は、環境との相互作用で行動をしているので、適切で望ましい行動へ導く前に、まずは快適な住環境が必要です。ヒトも、住環境や社会環境が劣悪であれば健康にはなれません。動物の心身の健康には、適切な住環境、運動、食生活、社会との関わりなどの複数の要素がかかわっているのです。

屋外飼育環境のエンリッチメント

まずは、屋外飼育環境のエンリッチメントについて実例をご紹介します。

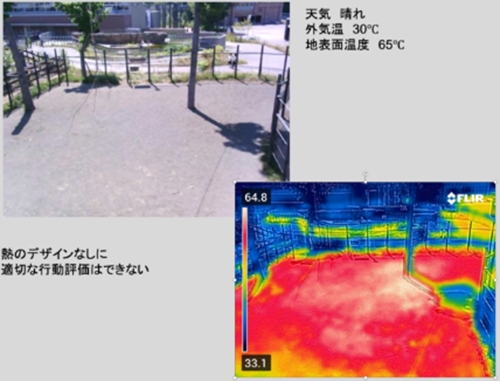

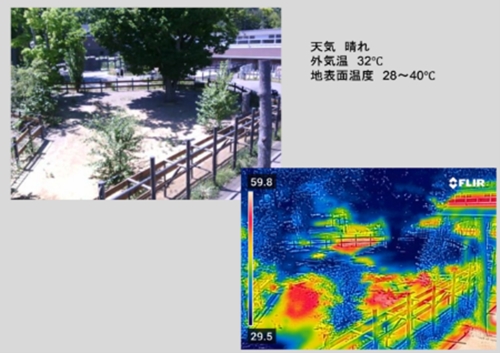

とある動物園にて、キリンの屋外飼育場のサーモグラフィを撮ったところ、地表が60度に達する過酷な環境であることがわかりました。このような環境で、採食時間の延長と行動の多様化を目的とした行動エンリッチメントを実施しても、キリンにとって不快な時間を引き延ばすだけです。

このような状況では、樹木で日陰を作るなどして温度を下げ、適切な環境に整備するのが先決です。気温の選択ができる飼育環境をデザインし、動物が空間をまんべんなく使用できるようになって初めて、行動エンリッチメントが機能します。

本来の環境エンリッチメントは、飼育法のアプローチの一つなのですが、個別の方策のみが一人歩きしてしまいがちです。飼育環境は、ハード(住環境)とソフト(人による管理)のさまざまな要素が組み合わさって成り立っているため、一項目のみを注視せず、バランスよく機能させることが必要です。

屋内飼育環境のエンリッチメント

それでは、普段目にすることが少ない「屋内飼育環境」のエンリッチメントはどのようなものなのでしょうか。

動物園の多くの動物にとって、屋外で過ごすのは1日数時間に過ぎず、大半は屋内で過ごします。また、屋内飼育環境は、動物たちの「暮らしの場」であると同時に、猛暑や寒さ、悪天候を回避するための「避難場所」でもあります。

しかし現状として、動物園における屋外と屋内のレベルの差は大きく、屋外飼育環境には多くのエネルギーが注がれていても、「寝室」と呼ばれる屋内飼育環境は刺激のない空間であることがままあります。なお、野生動物の生活様式は多様であり、ヒトの生活様式を基準にして一律に「寝室」という概念を当てはめることは不適切な場合があります。

これらのことから、屋内飼育環境のエンリッチメント向上を行うことが理想的です。屋内では、気候の影響を避けられるため、動物福祉の向上も期待できますし、来園者にとって魅力的な「屋内展示場」にすることもできます。この場合、非公開の寝室は、あくまでも体調不良時や繁殖などの専用とするべきです。

動物園におけるエンリッチメントの向上は、屋内飼育環境の改善にかかっているのです。動物園動物の飼育に関わるものとして、屋外と屋内の機能と役割、そして「屋内飼育環境の質」を再考する必要があります。

「環世界」とは何か? 独自の世界を生きる動物たち

「環世界」は、エストニア出身の生物学者であるユクスキュルらによって提唱された概念です。

この概念は、「すべての生物は、知覚・認知できる主観に基づく独自の世界を生きている。そのため、知覚・認知できる事象のみが現実であり、全生物に共通した物理的環境は存在しない」というものです。つまり動物は、生得的な知覚機能と、個々の後天的な経験や記憶などによって作られる独自の世界(環世界)の中にいると考えられるのです。

例えば、多くの鳥類や昆虫、一部の蛇は、紫外線や赤外線を知覚できます。またコウモリやトガリネズミは、空間認識に超音波を利用しています。一方でヒトは、科学的知識によって赤外線、紫外線、超音波の存在を理解していますが、知覚はできません。つまり、ヒトの環世界にこれらの要素は存在せず、動物たちは、ヒトには全く認識できない独自の世界を生きているのです。

動物たちの環世界を、ヒトの視点からデザインすることは非常に難しい課題です。例えば、動物舎の照明器具は、ヒトの知覚できる「可視光」に基づいて作られているため、動物にとっては異常な光環境である可能性があります。また、動物は個体ごとに認知が違うため、同種であってもある個体では問題がなく、他の個体では問題が発生することもよくあります。

このように、動物の視点から飼育環境について考えると、複雑な要素が絡み合います。ヒトは、動物の環世界を理解できませんが、想像力を働かせて最大限に配慮することはできます。動物の飼育に関わる人には、本当の意味で動物の立場に立ち、科学の力で飼育動物の実態を知り、より良い飼育環境をデザインし続けることが求められます。

デザインで動物を誘導する:アフォーダンスとシグニファイア

「アフォーダンス」とは、アメリカの心理学者ギブソンによって提唱された概念です。環境が動物に与える「モノ・コト」と、動物の関係性を指します。アフォーダンスは、その動物の固有性(生得的要素、後天的要素、状況依存性など)によって決定されます。

例えば、飼育員が動物にエンリッチメントのためのフィーダー(餌やり装置)を提供したとして、それをフィーダーと認知するかは動物次第です。上に乗って寝るかもしれないし、転がして遊ぶかもしれないし、見向きもしないかもしれません。つまり、ヒトが勝手に「フィーダー」と名付けて機能を定義しているだけで、動物とフィーダーとの関係は、ヒトの思惑とは別に、動物の認知によって無限に変化するのです。

意図した通りにフィーダーを活用してもらうには、個体ごとの環世界を踏まえた、誘導的なデザインが必要です。例えば他の選択肢をなくしたり、個体の興味を引く要素を取り入れたりすることによって当初の目的を達成し、エンリッチメントとしての適切な評価が可能となります。

このように、モノ・コトと動物のアフォーダンスについて、主体である動物がとるべき行動を誘導できるようにしたデザイン(フィーダーをフィーダーとして認識できるデザイン)を「シグニファイア」と言います。

前提として、動物飼育はさまざまな専門領域が関わっています。しかし、多くの指標や情報が溢れる現代においては、この前提を誤り、エンリッチメントの全体性を見失ってしまいがちです。動物の飼育に関わる人は、ヒトとは全く異なる世界で暮らす動物たちに配慮した、適切なデザインを考え続ける必要があるのです。

【執筆】

本田直也(ほんだ・なおや)

本田ハビタットデザイン株式会社代表取締役。一般社団法人野生生物生息域外保全センター代表理事。1976年札幌市生まれ。1996年より札幌市円山動物園に勤務した後、2022年に本田ハビタットデザイン株式会社として独立。デザイン学の観点からの動物園デザイン・飼育展示環境デザインを行うと共に、飼育技術者の立場から希少野生動物の保全に取り組む。