ウマ(学名・Equus ferus caballus)は約6,000年前からヒトと暮らし始め、古くからヒトと協働してきました。そんな彼らの祖先は、タルパンだと言われています。タルパンはすでに絶滅し、現在地球上に「本当の」野生馬は存在しません。しかし、欧米やオセアニア地域などでは、もともと飼育されていたウマたちが野生化しています。このようなウマたちを観察することで、ウマという生き物が本来どのような性質を持つのか、どのように互いに関わり合うのかが分かってきました。筆者も、ポルトガル北部のアルガ山で野生下のウマを調査していました。

今回は、私たちを含む様々な研究チームが調査してきた結果を基に、野生下と飼育下のウマたちの生活を比べてみたいと思います。

社会環境について

飼育下のウマは、一般的に馬房と呼ばれる部屋で飼養され、1頭で過ごすことが多いです。一方、野生下のように複数個体が常に自由に動き回れるような生活環境では、ウマたちは群れを作ります。飼育下で複数個体を同時に飼養する場合、通常オスは去勢されます。野生下ではオスがいることで、ハレム群ができます。ハレム群は、1頭(時々2頭)のオスと複数のメス、さらにその子どもたちからなる、家族群です。

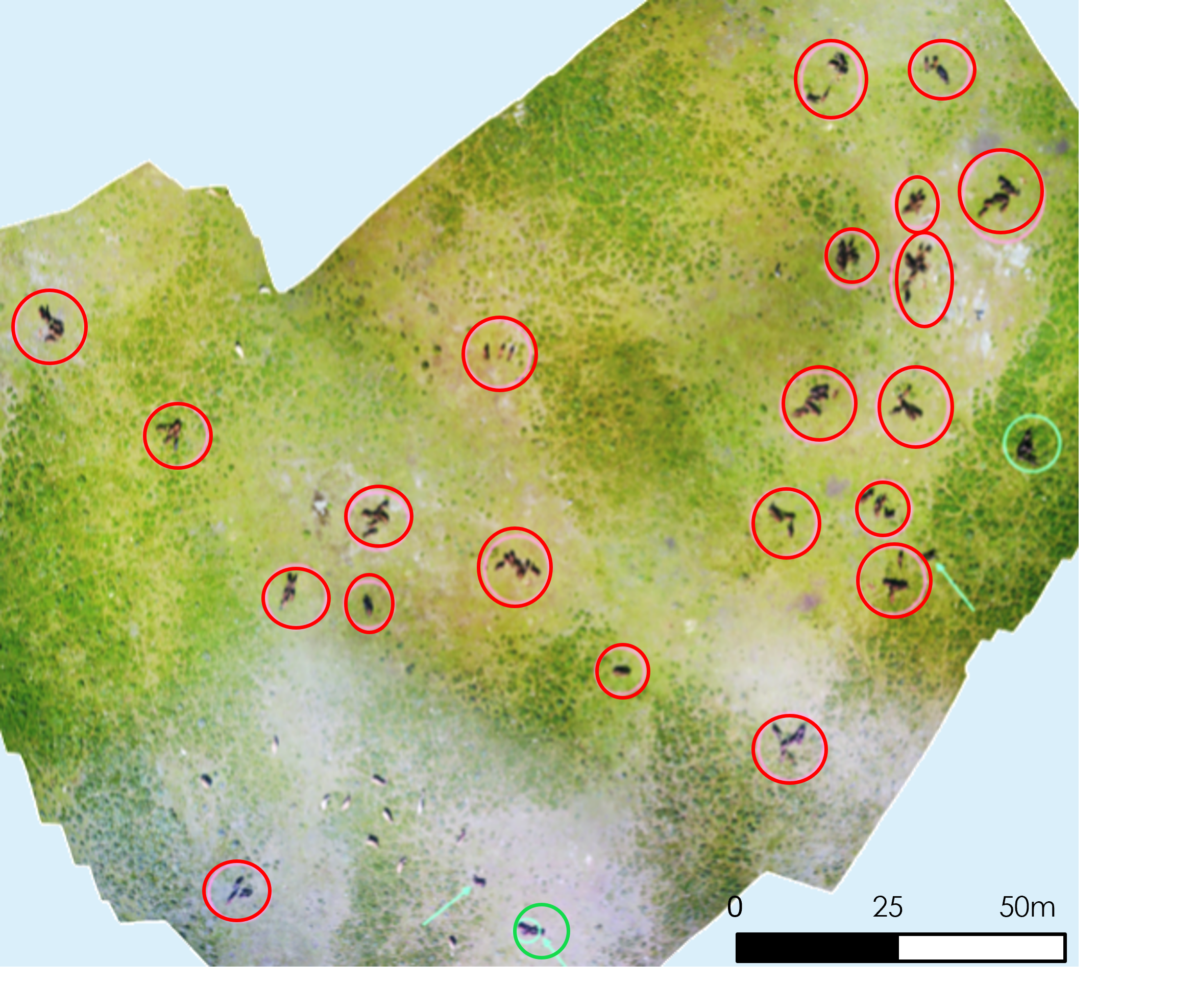

群れのメンバーは常に近くで過ごし、オスは自分の群れを捕食者やライバルオスから守る役割を担います。ウマは、縄張りではなく群れを守るという性質をもつため、同じ生活圏で複数の群れが一緒に生活しています。しかし、オスがいることで同じ群れのウマたちはまとまり、他の群れとは一定の距離をとって過ごしています。

ウマは社会性が高い動物です。まず、群れ内の個体間ではそれぞれ親密性が異なります。また順位の違いもありますが、必ずしもオスが上位というわけではありません。さらに群れ内だけではなく、他の群れの個体も認識し常に関わり合っています。

群れ内で見られる個体間の順位や親密性は、群れ間でも見られます。これには、各群れのオス同士の関係性が反映されます。つまり、他の群れのオスと比べて順位が高いオスが守っている群れほど順位が高くなり、摂食・飲水・休息などをする際に優先権が生じます。オス同士の仲が良ければ、群れ同士も仲が良く、近くにいることが多くなります。このような関係性の違いはありますが、ウマは基本的にみんなで同じ行動をすることを好みます。たとえ違う群れであっても、同じ生活圏に棲む周りの群れが休息や移動といった活動を始めれば、影響されて他の群れも同じ活動を同時に始める、といったことがよく見られます。

採食環境について

飼育下のウマは、一般的に毎日決められた時間(多くの場合、1日3回)に、ヒトから食べ物を与えられます。ここで重要視されているのは、栄養価を満たすこととヒト側の管理のしやすさです。

野生下では、生息地によって差はありますが、基本的に季節に応じた様々な種類の植物をいつでも食べることができます。各個体は、自分の体にとって今必要な栄養素を含む植物を自ら選んで食べることで、体の健康を維持しています。さらに体調が悪いときは、それを治癒する効果がある薬用植物を食べ、「セルフメディケーション」をしていると言われています。

飼育下はほとんどの場合、ウマ自身が自分で多様な植物を選んで食べられるような環境ではありません。ヒトが選んだ、毎日ほぼ同じ種類の植物を食べる環境です。これでは、本来ウマが持っている体調管理能力を発揮させることはできません。

飼育下のウマのウェルフェア

近年、世界中でアニマルウェルフェア(動物福祉)が重要視されています。アニマルウェルフェアは「動物の生活と死の状況に関連した動物の心身的状態」を意味し、これに配慮することが持続可能なヒトと動物の関係を考えていく際に重要だとされています。

ウマのウェルフェアには、何が大事でしょうか? これを考えるためには、野生下のウマの観察から解き明かされた、「ウマ本来の性質」の知見が役に立ちます。

ウマのウェルフェアで最も大事なことは、ウマの高い社会性を発揮できる環境を用意することだと考えます。しかし、特に日本では、この点が重要視されていません。多くの飼育環境では、1頭ずつ馬房で飼育され、自由に仲間と関われる時間がなく、関われるとしてもヒトとのみ(主にトレーニングや仕事の時間)という状況です。

採食環境においても課題が多いです。現在の飼育下におけるウマの生活環境は、ヒトの管理の簡便さや、獣医学的視点での管理が優先されています。ウマ本来の性質から考えると、現状の生活環境はかなり適切ではないということが分かると思います。実際に飼育下では、このような生活環境が原因とされる常同行動(さく癖:突起物に前歯をひっかけ顎をひいて音を出す行動、熊癖:体をリズミカルに左右に揺らす行動)や異常反応(ヒトを過剰に咬む・蹴る行動)、そして疾病も多く見られます。このような行動は、ヒトとウマの関係の悪化に繋がります。一方、野生下では、ヒトの手が入らなくても心身ともに健康で、状態の良い(毛に艶がありボディコンディションがよい)個体がほとんどです。

たとえ捕食者やライバルなどがいたとしても、社会・採食環境が整っていることが彼らの健康にとって重要だと良く分かります。飼育下でも、このような本来の社会性と食性がもっと重要視され、ウマたちの生活環境が良くなること、彼らのウェルフェアが向上されることを願っています。

【執筆者】

リングホーファー 萌奈美(リングホーファー・もなみ)

奈良生まれ。博士(学術)。帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科の講師で、動物行動学を専門としている。世界的にも珍しい、野生下と飼育下の2つの環境におけるウマを対象とする研究者。2025年現在、「他者への理解」や「他者との行動調整」といった能力に焦点を当て、ウマの社会性について研究している。これまで論文等の執筆や講演等を多くおこない、研究者としてウマの性質やヒトとウマの関わりを定量的・客観的に検証し公表することで、飼育下ウマのウェルフェアの向上、さらにはウマとヒトとのより良い共生社会の実現につながるよう、活動している。