緑書房はこのたび、『じつは身近なホタルのはなし』(著:遊磨正秀)を発刊しました。

多様な視点からホタルを知るおもしろさを紹介

この本は、誰もが知る昆虫の「ホタル」について、その生物学的な基礎知識や暮らしぶり、彼らが住む環境と人との共存関係などについて、専門的見地から詳しく、そして楽しく紹介しています。

ゲンジボタルはきれいな水辺に住むと思われがちですが、実は少し汚れたくらいの水辺に多くいます。ゲンジボタルが暮らす川は、護岸整備されていたり、堰があったりと人の手が加わっています。田んぼの周りもたいてい人がつくった水路です。適度に人の手が加わった環境にも住める、あるいはその方が住みやすい生き物は実は多く存在し、ゲンジボタルはその代表格です。人里に近いところに多くいたことから、身近な季節の風物詩として親しまれ、古くから愛されてきました。

とはいえ、「身近って言われても、見たことがないし、近くには住んでいないのでは?」「ホタルのことって、光る以外はよく知らない」という感想を抱く人も多いことでしょう。この本では、著者がホタルの生態などについて研究や調査を行ってきた京都市の清滝川や銀閣寺疏水、琵琶湖の周辺のゲンジボタルたちを主に取り上げながら、生物学的見地からホタルを解説し、さらには人がつくり出した場に生活する「人里昆虫」としてのホタル、人の心に残る「文化昆虫」としてのホタルなど、さまざまな視点からホタルの話題を扱い、「光るだけではない」ホタルの奥深さを紹介しています。

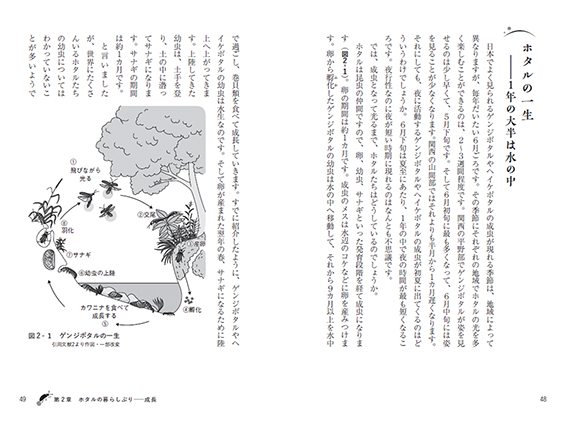

・ゲンジボタルを中心に、卵から成虫にいたるまでのホタルの一生とその暮らしを解説。

・日本に生息する代表的なホタルとその生活様式の違いを紹介。

・発光の仕組みや光る目的、種によって異なる光り方などを紹介。

・人が作り出した場で生活する「人里昆虫」としてのホタルがどんな場所を好むのか、人が手を入れた環境でどう暮らしているのか、さらには、ホタルを含む生き物と人の共存についても言及。

・古くから人の身近な存在で、人の心に残る「文化昆虫」としてのホタルについて、さまざまな事例をあげながら、人との関係やホタルにまつわる文化を紹介。

・「ホタルはきれいな川に住むというのはウソ」「ホタルの仲間のほとんどは光らない」といった誰かに話したくなるような話題を多数収録。

・ホタルの発生数の数え方や発生数、発生時期の年次変動データなどを掲載するとともに、著者も参加した実際の調査の様子や、そこからわかったホタルの寿命についても紹介。

【主要目次】

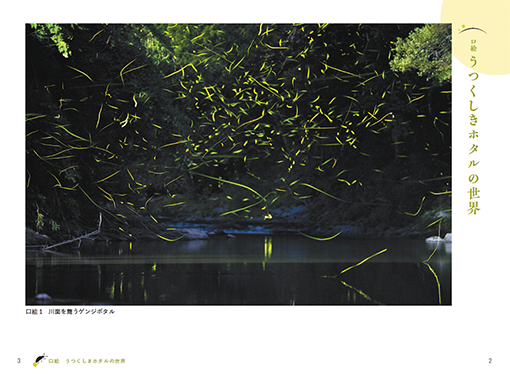

■口絵 うつくしきホタルの世界

■第1章 ホタルは季節の風物詩

ホタルを見に行くとき、どうして水辺へ出かけるの?――幼虫が水生だから

家の周りにホタルがいるかもしれません

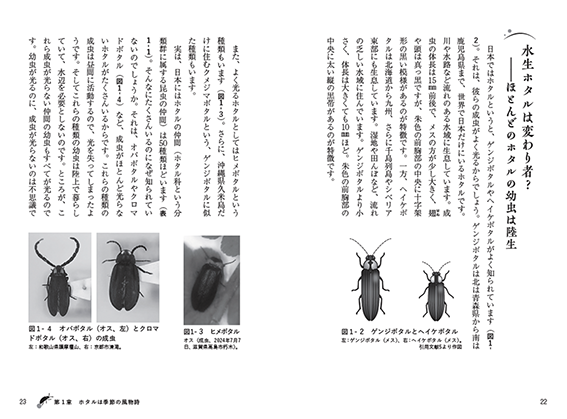

水生ホタルは変わり者?――ほとんどのホタルの幼虫は陸生

田んぼに多かったヘイケボタル、山肌を黄金色にするヒメボタル

なんのために光るの?――種によって違うオスとメスの連絡手段

どうやって光るの?――いまだ謎に包まれている発光のしくみ

ホタルは明るい場所がきらい――でも人は明るい昼間の生き物

■第2章 ホタルの暮らしぶり――成長

ホタルの一生――1年の大半は水の中

卵の孵化――深夜のダイビング

本当に落ちるのか、ちょっとした実験

幼虫はきらわれもの――よほどまずいのか?

幼虫は絶食に強い――生まれたての幼虫でも1カ月くらいは生きる

幼虫の餌はカワニナ――肉を溶かしてすする

どんな大きさのカワニナが好きか?――大きいカワニナは襲えない

幼虫は何回脱皮するのか?――オスは5回、メスは5〜6回

大きい幼虫と小さい幼虫

一生にどれくらいの数のカワニナを食べるのか?

幼虫の住み家は川の石の下――浮石がある流れ

サナギになるために川から上陸――春の雨の夜の光のじゅうたん

サナギになれる川岸の環境――土中で行われる土繭つくりの妙

成虫の活動時間

成虫は明るい場所がきらい――暗いから光が有効

卵を産む場所――意外に少ない産卵場所を探すメスの行動

メスが産む卵の数――野外では産卵能力のすべては発揮できない

■第3章 ホタルが住むのはどんなところ?

ゲンジボタルの生活環境――成虫・卵・幼虫・サナギに必要な環境

川の淵と瀬――流れと底の多様性

水際は?――水中と陸上をつなぐ複雑な環境

川の中のゲンジボタルの幼虫――淵から瀬になるところに幼虫の住む場所がある

人の川への関わり方――人はなぜ川に手を加える?

川の上流から下流への環境――「きれいな」上流、「汚い」下流

ゲンジボタルが住むのは上流? 下流?――ゲンジボタルは中流が主な生息場所

「ホタルはきれいな水に住む」はうそ――いつから生まれたイメージなのか

指標生物、ホタル――環境省も「少し汚れた水域」の指標に

上陸幼虫は「きれいな」土手がきらい――幼虫は落ち葉が積もってできるような腐植土が好き

その工事、人のため? ホタルのため?

街中の川にはホタルは少ない

ゲンジボタルは「川全体」の指標生物

カワニナの生活環境

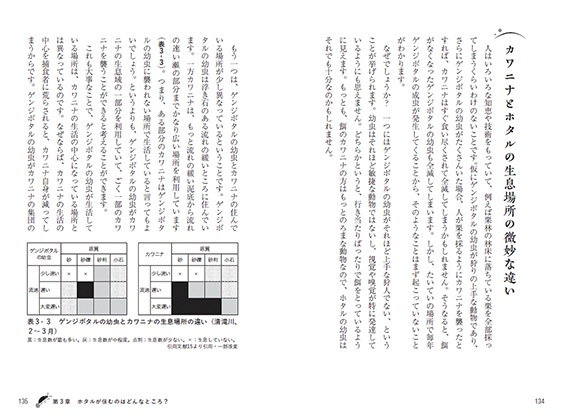

カワニナとホタルの生息場所の微妙な違い

カワニナがいてもホタルはいない

■第4章 ホタルを数えてみよう

何匹光っているのか?――暗い中の光は見つけやすい

今年のホタルの発生は早いの、遅いの?――何日も数えてみるとわかる季節消長

今年は多いの、少ないの?――何年も数えてみるとわかる年次変動

目撃数、現存数、発生数のからくり――見落としがある一方、前日にいたものをまた数えている

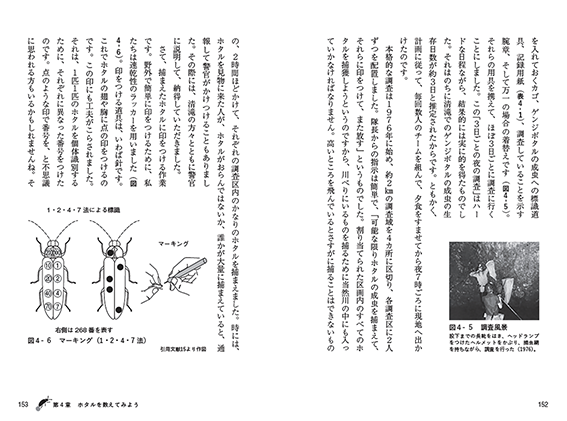

本格的な調査――ホタルに印をつけて放して、また捕まえる

夜の大捜査戦――清滝での標識再捕獲法の実践

標識再捕獲法からわかったこと――膨大なデータとの格闘

清滝での調査の豪華景品?――産卵集団を見つける

目撃数の観察から生存率を推定――野外での寿命がわかる

カメラ撮影で数えられるか?――人の目の方がすごいようだ

成虫の天敵――クモの巣で光るホタルに寄せられる個体も

幼虫を1匹ずつ飼うとなかなか死なないが・・・

ホタルの生息状況の量的評価の試み――目撃数からでも年次変動がわかる

■第5章 ホタルと人の共存に向けて

人の利のためにつくった水辺に住む生き物たち

文化昆虫、ホタルの生活の場

「象徴的環境財」そして「文化昆虫」ホタル

人にも必要な川辺の空間

やっぱり追いかけて捕りたい、手にとってみたい、ホタル

ホタルに関わるさまざまな活動

「人-水-生き物」共同体の再現へ

■コラム

外来のホタル:ホタルの外来種、国内移入種

発光パターンで種の識別(北米の例)

死の妖精

いろいろな発光器

カワニナの種類

幼虫はどうやってカワニナを見つける?

オスとメスの数

成虫が飛ぶ距離

実はヘイケボタルがあぶない

【著者】

遊磨正秀(ゆうま・まさひで)

龍谷大学名誉教授、全国ホタル研究会会長。

1954年山口県生まれ、兵庫県育ち。1976年京都大学理学部(動物学専攻)卒業、大学院理学研究科修士課程および博士後期課程(動物学専攻)を経て、1984年理学博士(京都大学)。滋賀県立琵琶湖博物館開設準備室、京都大学生態学研究センター助教授、龍谷大学理工学部(現 先端理工学部)教授を経て、2022年より同大学名誉教授。専門は、動物生態学、陸水文化論。主にゲンジボタルや、琵琶湖、ロシア・バイカル湖、アフリカ・マラウィ湖やタンガニイカ湖の魚類・貝類などの水生生物の生態を調査してきた。近年は、ホタルをはじめとする身近な生き物と人の各々の環境について想いをめぐらす機会が多い。主な著書に『ホタルの水、人の水』(新評論)、『ホタルとサケ-とりもどす自然のシンボル』(岩波書店、共著)、『里山学のすすめ』(昭和堂、分担執筆)、『里山学のまなざし』(同、分担執筆)など。

【本書概要】

・書名:じつは身近なホタルのはなし

・著者:遊磨正秀

・発行:緑書房

・体裁:四六判 208頁 並製

・定価:本体2,200円(税別)

・発売日:2025年3月28日

・ISBN:978-4-86811-024-8

■お問い合わせ先

株式会社 緑書房 販売部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-14

TEL:03-6833-0560

https://www.midorishobo.co.jp/