※2025年4月現在、下関市立しものせき水族館「海響館」は改修工事のため休館中です。2025年夏頃のオープンをお楽しみに!

※情報は2025年3月時点のものです。

※追記:2025年5月現在、2025年8月1日オープン予定となっております。

そんなに弱くない? とっても大きいユニークな魚(下関市立しものせき水族館「海響館」)

マンボウはこんな生き物

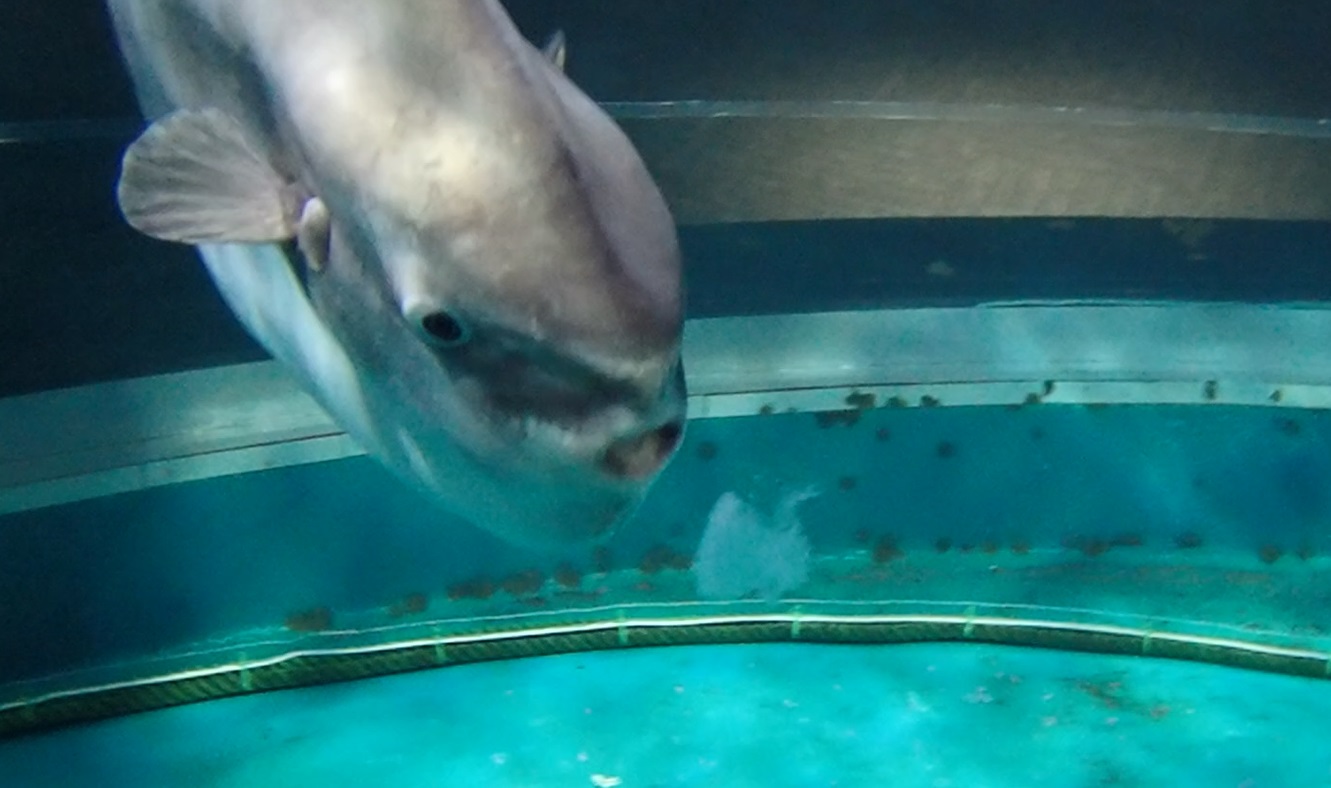

マンボウ(フグ目マンボウ科・学名Mola mola)は、世界中の熱帯・温帯域の沖合にすむフグの仲間で、日本沿岸でも見られます。最大全長は2.7メートルほどに達し、体重が1トンを超える世界最大級の硬骨魚類です。

マンボウの仲間は、他の魚と比べると少し変わった形をしています。尾ビレがなく、頭だけが泳いでいるように見えることから、英語で「Head fish(頭だけの魚)」と呼ばれることもあるようです。

マンボウの仲間には、「舵ビレ」という特徴的なヒレがあります。背中側の背ビレと肛門の近くにある臀ビレを使って泳ぎ、舵ビレは主に方向転換するときに使われます。

ゆっくりと泳ぐイメージが強いマンボウですが、エサの時間などには速く泳ぐ姿が見られ、驚かれるお客様も多いです。最近の研究*では、エサであるクラゲの仲間を求めて、表層から水深200メートルを超える深海を行き来していることが明らかになっています。

「卵を3億個産む」という噂があるマンボウですが、海響館のスタッフがマンボウの仲間を調査した結果、「約2,000万個の卵」を確認しました。噂が本当かどうかは分かりませんが、体が大きな個体であれば2,000万個よりもっと多くの卵をもつと思います。

マンボウの日常

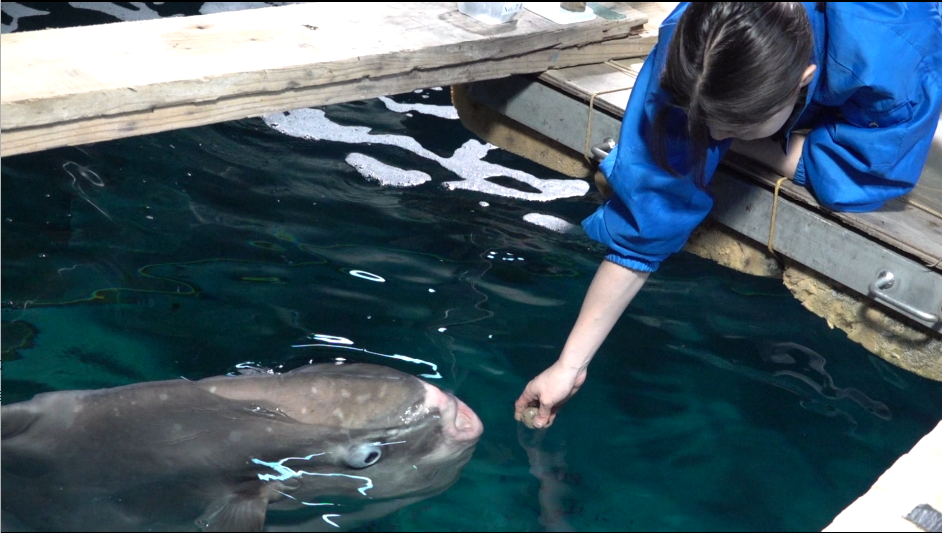

9時30分に開館し、エサを与えます。野生下では、クラゲを主食としているマンボウですが、毎日生きたクラゲをたくさん準備することは難しいので、当館ではエビやイカなどを与えています。しかし、体の90パーセント以上が水分のクラゲを食べているマンボウに、そのままあげてしまうと上手く消化できない可能性があります。当館では、消化しやすいようにエビやイカなどをミンチ状にした特製のエサをあげています。

さらに、基本的に魚たちへの給餌は1日1回ですが、消化の負担を減らすために、10時30分頃、13時30分頃、17時頃の3回に分けて給餌しています。

給餌のタイミングで、体調の観察も同時に行います。エサに寄ってくるスピードはいつも通りか、体に傷ができていないか、エサを吐き出さないかなど、体調を崩したときに早期発見できるよう、日々の観察・記録を欠かさずに行っています。

給餌や解説の時間以外には、水槽内に潜って底や壁などを掃除をしたりします。水温が18度に設定されているので冷たくてとても大変ですが、たまにマンボウが寄ってきてくれることがあるので、嬉しくなります。

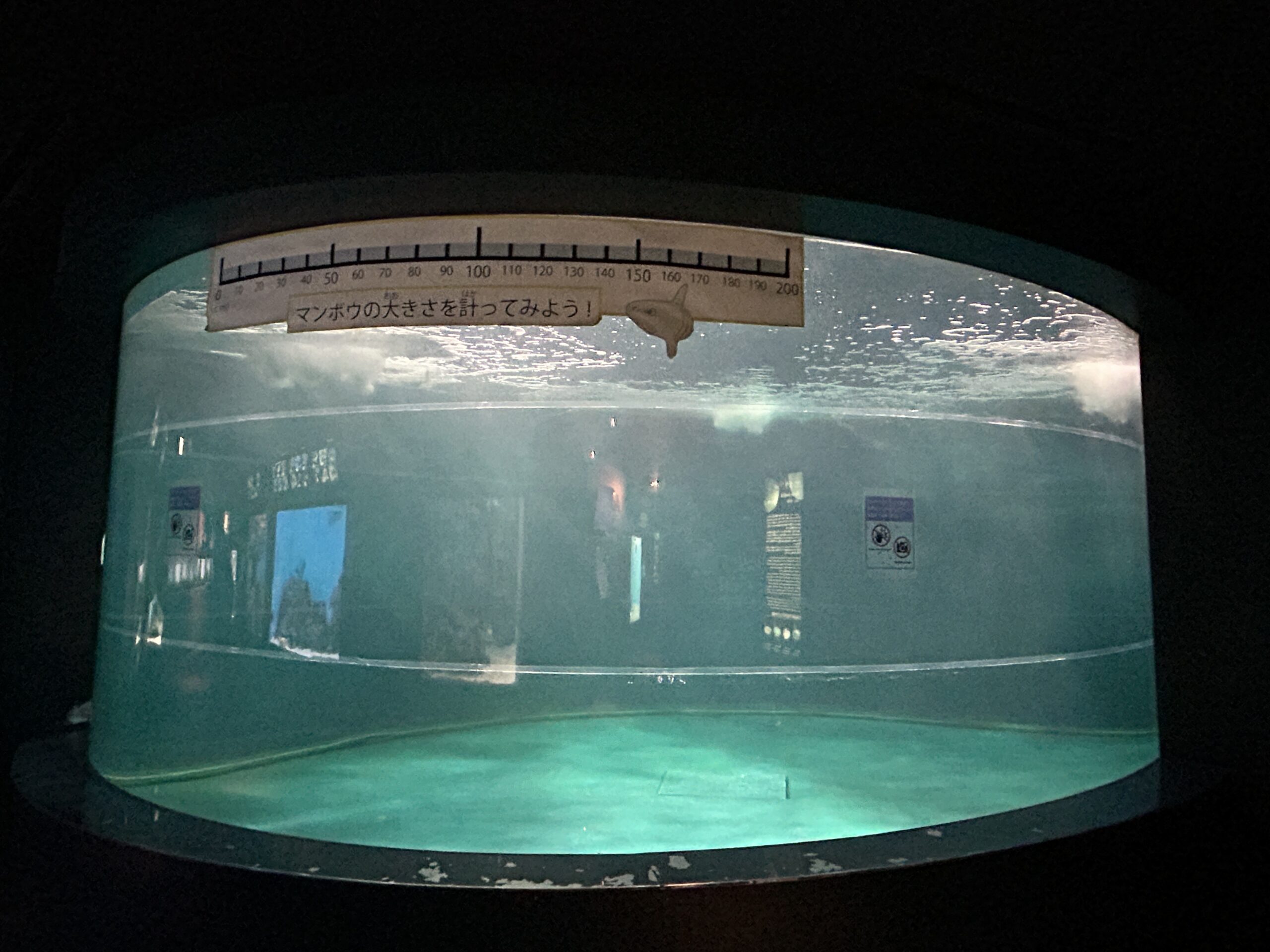

展示スタッフさんの小話

当館のマンボウ水槽には、内側に透明なフェンスを張っています。小回りの効きづらいマンボウが、壁にぶつかってしまわないようにするためです。ぶつかると体に傷ができて感染症にかかってしまったり、歯が折れたりする可能性があるので、マンボウを守るために周りの環境にも気を使っています。

水槽だけではなく、当館の生物輸送用トラックにもマンボウ専用の保護袋があります。このトラックを使って全国から様々な生き物を運んでおり、マンボウもトラックの水槽に入れて運んできました。

現在展示している個体は、2024年の2月に高知県からやって来ました。高知県から下関の道中ではフェリーも利用し、約9時間の長旅です。トラックの運転席部分には、水槽内の様子が見えるカメラが付いているので、カメラでマンボウの様子を確認しながら丁寧に輸送しました。生き物たちにストレスを与えないために丁寧な運転を行うのも展示スタッフの役目です。

到着した後は、体重や全長の計測、採血などをしてから水槽に搬入します。搬入時は、全長79.5センチメートル、体重27.7キログラムでしたが、2024年の11月には、全長95.0センチメートル、体重は推定で40キログラム程度にまで増えていると考えられます。今まで当館で飼育した中で一番大きくなった個体は、全長161センチメートルまで成長しました。今回の個体も、健康に成長してくれるよう注意深く観察していきます。

展示スタッフさんが教えるマンボウの見どころ

当館では、マンボウがクラゲを食べる姿を見てもらえるように、月曜日の12時30分からクラゲの給餌解説を行っています。

現在展示中のマンボウは、飼育下では珍しくクラゲを食べます。野生下ではクラゲを食べるのになぜ食べなくなってしまうのか、詳しくは分かりませんが、もしかしたらクラゲよりも当館特製のエサが美味しいと感じているからかもしれません……!

しかし、現在飼育している個体も、いつもクラゲを食べるわけではありません。少し体調が悪そうな時は、当館特製のエサは食べますが、クラゲは食べなくなってしまいます。調子が戻るとクラゲを食べるようになるので、マンボウの中で好みの順位があるのかもしれません。

これまで飼育していたマンボウにクラゲを給餌したこともありますが、1年近くクラゲを食べ続けているのはこの個体だけです。2025年4月現在は改修工事のため休館しているので、夏のオープンまで食べてくれているといいのですが……。

ところで、マンボウには「まっすぐしか泳げないため岩にぶつかって死亡する」、「皮膚が弱すぎて触っただけで痕が付き、それが原因で死亡する」など、数々の噂があります。実際のマンボウは、そこまで弱い生き物ではありません。水槽内にフェンスを張って、壁にぶつからないようにしていますが、ぶつからずに水槽内をクルクル泳ぐこともできます。目も見えているので、岩があってもぶつかる前に避けることができます。マンボウの皮膚に触ると痕がつきますが、体表から出る粘液が痕に見えるだけで、しばらくすると無くなります。皮膚自体は固くざらざらとしており、人間が素手で触れると擦り傷ができるくらい頑丈です。

マンボウは、分からないことが多いためこのような噂がたくさんあるのかもしれませんが、噂通りだと今頃絶滅していてもおかしくありません。マンボウの飼育を通して、謎に包まれた部分を少しでも解明し、皆様に本当のマンボウの姿をお伝えしていきたいと思っています。

* 東京大学大気海洋研究所、「マンボウの採餌戦略 冷たい深海でクラゲを食べるには?」

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/topics/2015/20150218.html

[参考文献]

Nakamura I, Goto Y, Sato K (2015) Ocean sunfish rewarm at the surface after deep excursions to forage for siphonophores. Journal of Animal Ecology 84, 590-603

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.12346

【文・写真】

下関市立しものせき水族館「海響館」

〒750-0036 山口県下関市あるかぽーと 6番1号

TEL:083-228-1100

公式サイト:https://www.kaikyokan.com/

X:@shimonoseki_aq

Instagram:@shimonoseki_aquarium_kaikyokan

Facebook:下関市立しものせき水族館「海響館」

YouTube:下関市立しものせき水族館海響館