海面を滑空する魚(しまね海洋館アクアス)

トビウオはこんな生き物

「トビウオ」とは、トビウオ科に属する魚の総称です。しまね海洋館アクアスでは主にホソアオトビ(ダツ目トビウオ亜目トビウオ科ニノジトビウオ属・学名Hirundichthys oxycephalus)を飼育、展示しています。

ホソアオトビは、太平洋~インド洋の熱帯水域と暖流域に分布しています。日本では宮城県沖や千葉県沖、秋田県以南の日本海、九州沿岸、琉球列島などで見られます。

体長は25センチメートルほどで、トビウオ類の中では比較的小型です。体色と胸鰭は、美しい濃紺をしています。

天敵であるシイラやマグロ、カジキなどから逃げる時は尾鰭で水面を掻き、勢いよく空中へ飛び出し、大きな胸鰭を広げ滑空するように飛びます。

当館では現在、展示水槽で10個体ほど、バックヤードで50個体ほど飼育しています。ホソアオトビの他にも数種類のトビウオを飼育していて、バックヤードには常時100~150個体ほどいます。

※情報は2025年3月時点のものです。

トビウオの日常

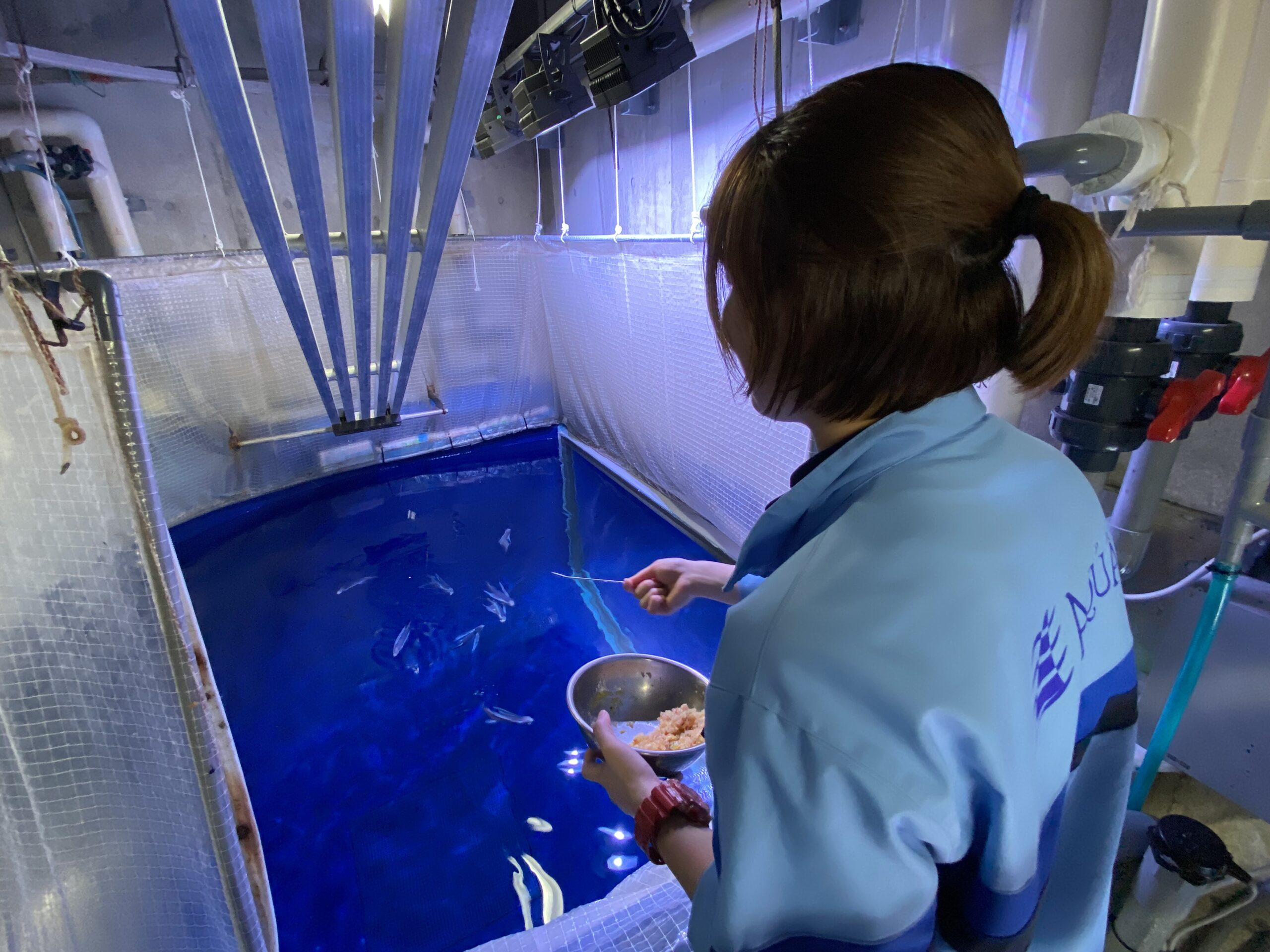

給餌は午前と午後の1日2回行い、オキアミやアサリ、アジ、ブラックタイガーを細かく切り、ビタミン剤などのサプリメントをふりかけた餌を与えています。

ホソアオトビを含むトビウオ類は胃が無い魚なので、食べた餌はすぐに消化して排泄されてしまします。このため、餌の量が不十分な場合は痩せてしまいます。

また、自然界では水中に漂う動物プランクトンを食べているため、飼育下でも沈んだ餌より浮いている餌を良く食べます。そのため、給餌の際には、水槽の底に餌が沈まずに水面で食べきれる量を時間をかけて少量ずつ与え、トビウオたちの様子を見ながら飽食給餌(お腹いっぱいになり、餌への接近が鈍くなるまで与えること)をしています。

食べる量が多いと排泄量も多くなるため、毎朝、水槽の底に落ちた糞や残餌の掃除も行います。

飼育員さんの小話

当館ではトビウオ類を通年展示していますが、寿命は約1年と短く、成長・成熟し産卵を終えると一生を終えてしまいます。初夏になると、産卵のために成魚が島根県沖に北上し、秋には越冬のために未成魚が南下していきます。そのため、初夏と秋に1年分のトビウオ(100~200個体)を採集して展示を行っています。

トビウオの採集は、定置網や夜間の乗船採集で行います。夜間の乗船採集では、漁火の光につられて水面に集まってきた個体を長い柄のついた水網で水ごと掬いとります。トビウオ類は鱗がはがれやすく、体の擦り傷から感染症を引き起こすこともあるため、採集や水槽移動の時にはできるだけ体を傷つけないように注意しています。

また、トビウオたちは大きな音や急な光などに過敏で、驚くと水槽から飛び出したり、壁面に衝突して死んでしまうこともあります。そのため、飼育中はトビウオたちが落ち着いて暮らせる環境づくりが必要で、水槽照明は時間差で点灯・消灯したり、水槽上部には飛び出し防止用のビニールを設置したりしています。

飼育員さんが教えるトビウオの見どころ

トビウオ類は、山陰地方では「アゴ」と呼ばれ島根県の県魚に選定されています。夏を告げる魚として親しまれており、刺身や練り物、煮干しなどの加工品で食されています。

一口にトビウオと言っても、日本近海では約30種類のトビウオが確認されています。体長や鰭の大きさ、模様、体色もさまざまで見分けが難しい種類もいます。当館では、ご紹介したホソアオトビの他にもツクシトビウオやホソトビウオなどを飼育しています。

ツクシトビウオは、角ばった頭の形から「角トビ」と呼ばれ、大きな胸鰭と腹鰭が広がった姿はまるで蝶々のようです。

ホソトビウオは、丸みのある頭の形から「丸トビ」と呼ばれています。ホソアオトビと少々似ていますが、背鰭と尻鰭の付け根の位置が揃っていればホソアオトビ、揃っていなければホソトビウオと見分けることができます。

夏と秋で展示するトビウオの種類や大きさが違うので、ぜひ見比べてみてください。

当館ではトビウオ類の通年展示ととともに、繁殖にもチャレンジしています。タイミングが合えば、バックヤードツアーや土日祝日開催のスポットガイドなどで赤ちゃんトビウオを見ることができるかもしれませんよ。

【文・写真】

しまね海洋館アクアス

〒697-0004 島根県浜田市久代町1117番地2

TEL:0855-28-3900

公式サイト:https://aquas.or.jp/

X:@AQUASSHIMANE

Instagram:@aquas.shimane

Facebook:島根県立しまね海洋館 アクアス

YouTube:しまね海洋館アクアス aquas shimane aquarium