保全生態学者をも容赦せず刺しまくる壁蝨(ダニ)

札幌市内の街路樹に仕掛けた巣箱内で育雛中のコムクドリが話題になったことがありました。この野鳥自体は地味な普通種で、過熱することなく、節度を持って幼鳥の巣立ちを見守っておりました。幸い、そのグループにはプロ(大学)の鳥類保全生態学の専門家が参画され、市民参加型の身近な自然を守るモデルケースとしても注目されていたようです。件のコムクドリらは元気に飛び立って行ったようにみえましたが、1羽足りませんでした。

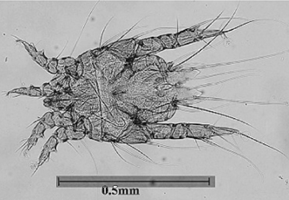

研究者が巣箱内をそーっと覗くと、遅れたその子は粘膜蒼白の失血状態だったそうです。慌てて取り出そうとした瞬間、無数の点が腕を上って来ます(写真1左)。それでも、勇気をふり絞りその子を持ち上げると、既に事切れていたそうです……。

死因鑑定の依頼で死体を届けてもらった際に、腕を登ってきた「点々」たちの話を拝聴しました。鏡検すると、ワクモというダニでした(写真1右)。令和の御世でも無茶なことをする方がいらっしゃいました……。このような外部寄生虫には、時に「人と動物の共通感染症」の病原体が潜むので注意してください。(詳しくは、先日、感染症専門のお医者さんたちにお話しさせていただいたテキストをご一読ください:浅川, 2025)。

養鶏場ではこのダニとトリサシダニが問題視されていますが、愛すべき野鳥にも攻撃し、彼らを保護しようとする研究者にも容赦しなかったわけです。

壁蝨も絶滅します

いくらダニの攻撃を受けようとも、第2、第3のトキ(絶滅種)は出さないと誓う熱き保全生態学者を野生動物医学の立場からサポートしてきましたが、一部の種は絶滅を避けられませんし、絶滅が危惧されている鳥は多くいます。狭い宿主域を示す寄生虫も、鳥種絶滅と同時に絶滅することもあります。

ウモウダニ類は、羽に付着したカビや古い皮脂などを食べるので、宿主の鳥からありがたがられる存在(=相利共生者)です。もちろん、このような関係は一朝一夕でできるわけはなく、長期間にわたる共進化の結果です。最終的に、ある鳥種には決まったウモウダニしかいないというようになりました。そして、トキにはトキウモウダニという種がいましたが、日本産トキ絶滅により、この種も絶滅しました。これを受け環境省のレッドリストでもトキウモウダニは絶滅と公認されました。(環境省レッドリスト2020の公表について、環境省、https://www.env.go.jp/press/107905.html)

それ以前に、「壁蝨もレッドリスト対象?」という反応もあるかと思いますが、壁蝨を含む寄生虫や、日常的には興味関心の薄いだろう地味な生き物も自然生態系の重要な構成員です。その認識に到るお手伝いをすることも、本連載の役目だと思っております。

絶滅危惧の壁蝨をまもるにはまず鳥を保全!

それはさておき、トキウモウダニの絶滅は『動物園・水族館の子づくり大作戦-希少動物の命をつなぐ飼育員・獣医師たちの奮闘記』(成島悦雄 編著、緑書房、2024年)で、鳥類の章の<Check トキとともに絶滅したトキウウモウダニ>に記述があります。なお、このコラムで写真提供をしている島野智之教授(法政大学)は、吸血動物本(浅川, 2022)でもご寄稿いただきました。他にも、コアホウドリからアホウドリ科だけにいるウモウダニ類が発見されたこともあります。このような、宿主が特異的なダニ類たちを守るため、宿主の保全が必須というスタンスが提示されます。

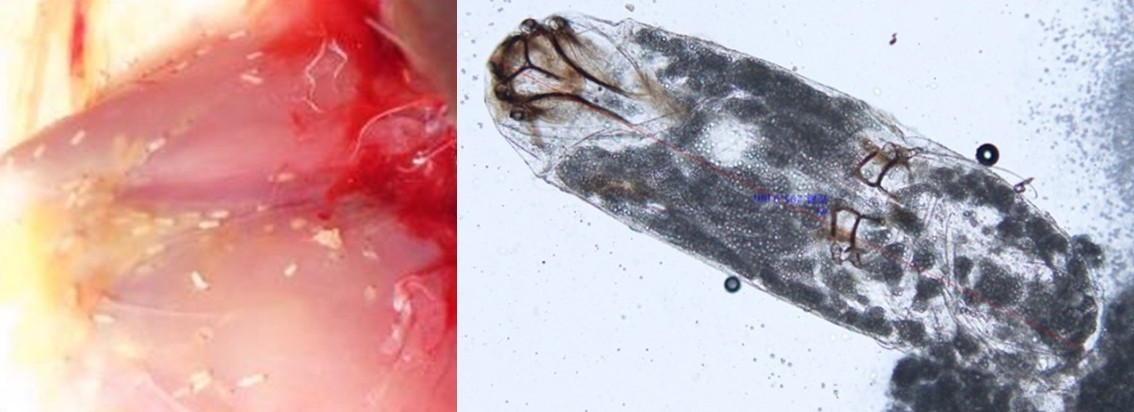

獣医大にも自然史系博物館設置を

実は、私たちも絶滅が危惧される沖縄産キツツキ類のノグチゲラ(環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類)から、絶滅の淵にあるウモウダニ類を見つけました(吉野ら、2013;写真2)。国立環境研究所との共同研究の一環で得られた貴重な記録でしたが、プテロニソス 科Neopteronyssus属の種不明で、予報となりました。あとは島野先生らにフォローをいただく予定でしたが、急遽運用停止となった酪農学園大学野生動物医学センターの大量の荷物から当該標本を見つけ出すことすら困難になってしまいました(2025年1月25日現在、今もって所在不明)。

獣医療技術者養成が主な目的である今日の獣医大学では難しいですが、野生動物医学研究には博物館的な機能も必須という教訓を得ました。博物館といっても、私学によくある創始者を称える施設ではなく、自然史系でかつ学芸員資格と関連研究業績を持つスタッフが常駐するものです。

筋肉の表面に白胡麻?

動物系の博物館で展示される標本の代表格は剥製です。たとえば、野鳥(死体)を剥製にするには剝皮(はくひ)から始まります。これは、胸腹部の薄い皮膚を体軸に沿ってメスを入れ、羽が付いた皮膚を切断部から左右に引っ張りつつ剥ぐことです。

現在の獣医学関係施設では、剖検死体から派生したものはほぼ焼却され、外には出せません。このような標本作りの場がなくなってしまったことは実に残念です。

この嘆きは別に譲るとして、剥ぎ取った後の筋肉表面に白胡麻のようなものが認められることがあります。ウミスズメ類やペリカン類などで私が経験した、ヒカダニ類です(写真3)。微小な上に、皮下寄生なので見落とされやすく、獣医師ですら認知度が極めて低く謎ばかりのムシです。本稿をご覧のみなさまは、注意して観察し、ヒカダニ類採集にご協力を願います。感染症のこともありますので、野鳥死体を安易に扱うのは危険であることも申し添えます(ならばどうしたら良いのかといった点は、またの機会に……)。

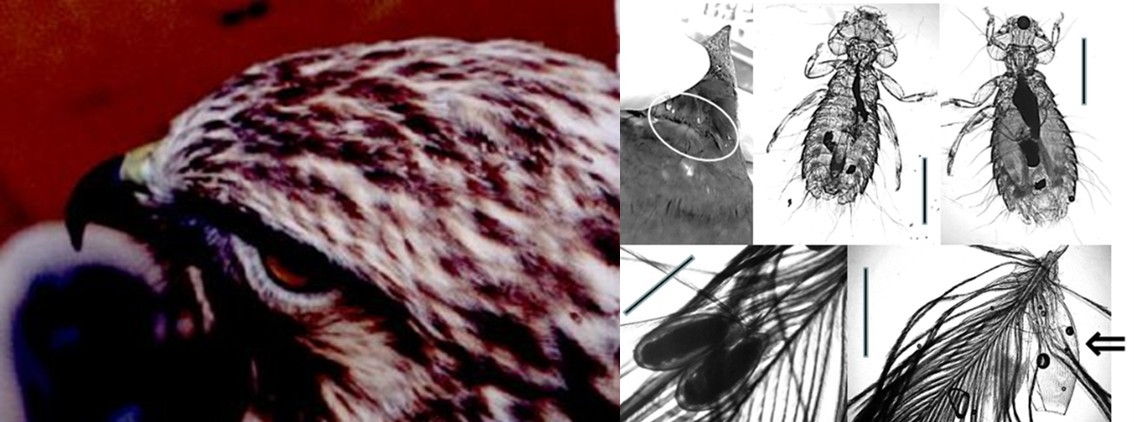

鳥の虱は頭がお好き

本連載第19回で、タヌキ体毛を食べるハジラミ類をご覧いただきましたが、鳥の羽には小羽枝(本ウェブメディアの森本 元氏による『鳥類の羽毛と色彩のはなし』の図1参照)を食べる属種がおります。そもそも、ハジラミは「羽虱」と書くので鳥にいる方がしっくりきます。実際、私のもとに運ばれた数多の鳥類のほとんどには、ハジラミ類が寄生していました。しかし、いくらしっくりしても、飛翔や保温などに悪い影響があるので、宿す鳥は一生懸命に羽繕いして取り除きます。それでも、嘴が届かない頭や顔などは残りやすいので、私どものようなムシ屋は、そういった頻出ポイントへ無意識に目がいきます(写真4)。

お客さんを心配させ商品価値を落とすハジラミ類

ハジラミ類は、水族館で飼育される海鳥でも見つかります。ペンギンやウミガラスなどの黒い羽毛を背景にすると目立つので、目が良いお客さんに心配されることもあるようです(写真5)。また、特用家禽に分類されるダチョウでは、装飾用・羽箒用の羽も重要な商品です。そのため、ダチョウハジラミに食い荒らされると価値を失います(写真6)。しかし、私たちが現地調査した北海道内で飼育されるエミューでは、こういった外部寄生虫は見出されなかったので安心です。

[引用文献]

浅川満彦 監修、『図説世界の吸血動物』、グラフィック社、東京、191 pp、2022年

浅川満彦、「人と動物の共通感染症」の現状と課題-特に野生動物専門医の視点から、日臨微生会誌、25:pp.11-19、2025年

吉野智生・大沼 学・長嶺 隆・浅川満彦、ノグチゲラSapheopipo noguchiiから得られた線虫Synhimantus(Dispharynx)nasutaおよびウモウダニ類Neopteronyssus sp. の初記録、森林野動会誌、38:7-12、2013年

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学教授(2025年3月まで:以降は名誉教授かつ非常勤講師)、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第30回】ディープな数々の情報の整理に、爬虫類/鳥獣の新刊を活用されてみては?-令和版学問ノススメ

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第29回】有蹄類に感染するウイルスはなんで畜舎の犬や猫へ感染しない? -「鯨偶蹄類」進化・生態からの考察

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第28回】野生動物医学専門職に必須の「ライセンス」

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第27回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(後編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第26回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(前編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第25回】魚の寄生虫病診断は生態系への挑戦

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第24回】総括と課題

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第23回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その5)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(蛇蜥蜴編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第22回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その4)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(獣編)

-

動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第21回】野生動物体表でうごめくダニ・虱(その3)-空を目指す奴もやはりゑぐい(鳥編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第20回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その2)-空を目指す奴もやはりゑぐい(蝙蝠編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第19回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その1)-獣体内に潜む奴はよりゑぐい