人間の生活の隣で

「シナントロープ」という、人間の生活環境近くに生息し、人間の生産物や生活物質を利用することを覚えた野生動物のことを指す言葉があります。アライグマやドブネズミ、ドバトもこれに含まれます。近年、農作物荒らしや空き家・住居の屋根裏に棲みつくことで話題になっているハクビシンなど、特定外来生物も含めていいような気がします。

その多くの生物種の中でも、人間の生活とつかず離れずの生態であるカラスは、その大先輩であり代表です。旧約聖書に出てくるように、アダムとイブの人類創成期からカラスはシナントロープとして存在しています。時には神の使いとして、時には畏怖の対象として、人間の営みの傍にカラスが登場する話が多くあります。日本では太陽の使者である八咫烏がそれに当たります。

「トンビに油揚げをさらわれる」という言葉があります。自分のものと思っていたものを横合いから奪われることを意味する慣用句ですが、カラスは油揚げどころか、チャンスがあれば何でも拝借する強者です。これから海や川などのアウトドアが楽しい季節になりますが、行楽地で広げたお弁当やおやつなどはカラスにとって絶好のターゲットです。先日も某テレビ番組にて、花見客が広げた弁当を拝借するカラスの傍若無人な行動が報道されていました。昨年は、関東の有名な海水浴地である湘南海岸でカラスが海水浴客の弁当を盗食するニュースが報じられていました。私も依頼を受けて現地へ行きましたが、カラスの行動は放置できない状態であると感じました。人間の営みから持たらされる食物が、自然界のそれらよりはるかに美味しいことを学習したのでしょう。このような味を一度経験すると、シナントロ-プから離脱して狭い生態に戻ることはできないでしょう。

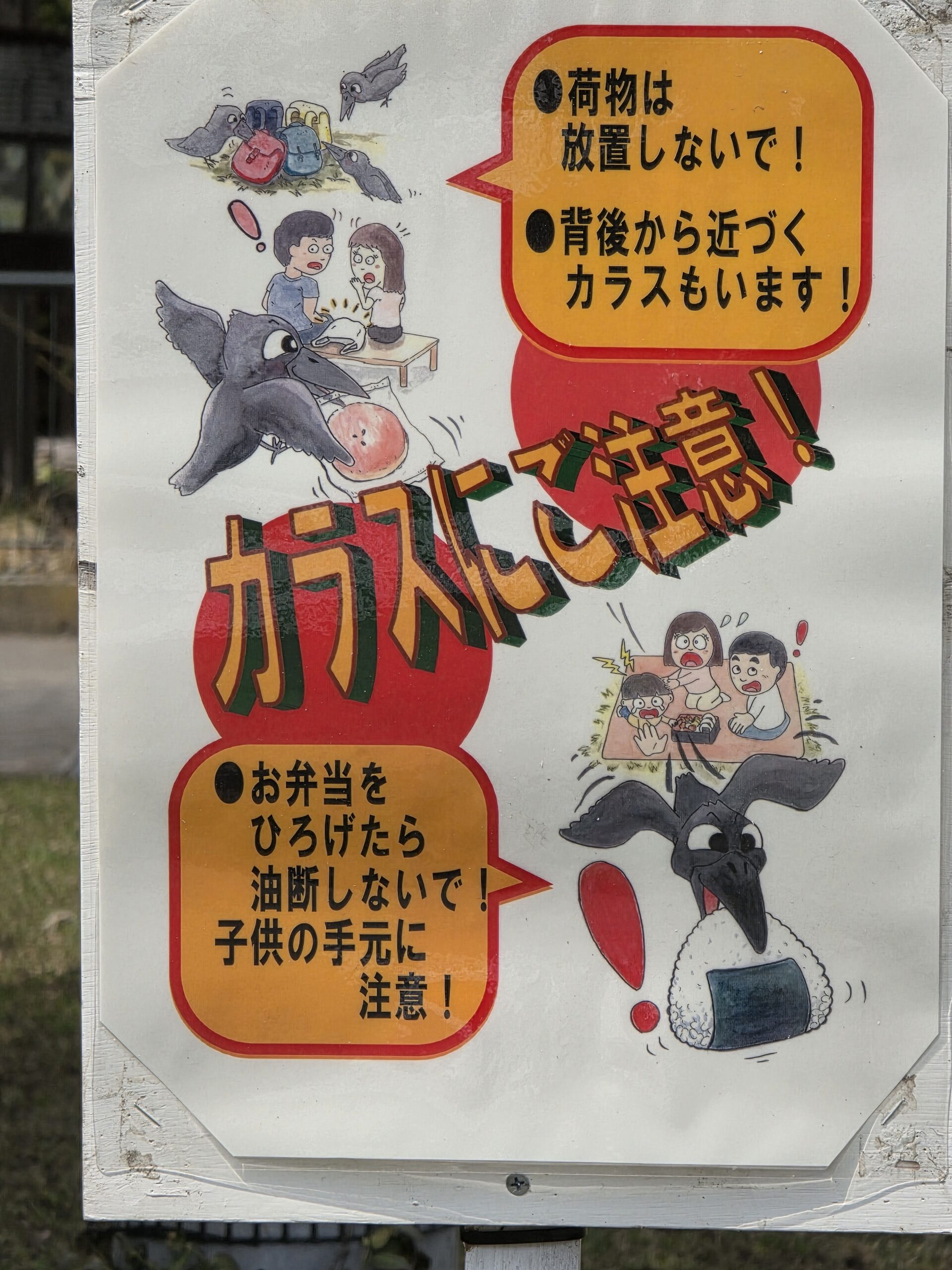

このようなカラスからの被害もあり、各行楽地で写真のような警戒の張り紙を多く目にします。どれもが、カラスへの注意喚起として優れた傑作です。

もちろん、盗食ばかりではく「糞に注意」や「攻撃注意」など、起こりえる環境でさまざま注意喚起がされています。

生命循環の中での共生

シナントロ-プはギリシア語で「シナン(人間)」と「トロープ(共生)」の合成用語ですが、カラスは他の動物とも共生しています。巣づくりに他の動物の抜け毛を利用しますし、動物園や牛舎での餌の横取りは日常茶飯事です。

死肉に群がるのも食される他者がいてこそなので、共生の一つと言えます。

これまでみてきたように、複合的な生物種の営みの間にチャンスを作って生きているカラスは、ボーダーレストロープ(※)とでも言ったらいいのかもしれません。

当然、カラス以外の野生動物の生命体の強さや弾力的適応性も、カラスのようなボーダーレスな共生を見出して命を繋ぐのだと思います。近年では、多くの野生動物がシナントロープあるいはボーダーレストロープのリスト入りを目指しているように見えます。このことは、命の循環そのものが共生であるということの現れだと考えることができるでしょう。

※著者の造語。様々な動物間で利用し利用される、マルチな生命活動をする動物を定義している。

【執筆者】

杉田昭栄(すぎた・しょうえい)

1952年岩手県生まれ。宇都宮大学名誉教授、一般社団法人鳥獣管理技術協会理事。医学博士、農学博士、専門は動物形態学、神経解剖学。実験用に飼育していたニワトリがハシブトガラスに襲われたことなどをきっかけにカラスの脳研究を始める。解剖学にとどまらず、動物行動学にもまたがる研究を行い、「カラス博士」と呼ばれている。著書に『カラス学のすすめ』『カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記』『もっとディープに! カラス学 体と心の不思議にせまる』『道具を使うカラスの物語 生物界随一の頭脳をもつ鳥 カレドニアガラス(監訳)』(いずれも緑書房)など。

-

カラス博士の研究余話【第28回】烏合の衆

-

カラス博士の研究余話【第27回】どっちが賢い? カラスから学んだ探求の落とし穴

-

カラス博士の研究余話【第26回】カラスの親子認識

-

カラス博士の研究余話【第25回】カラスは考える

-

カラス博士の研究余話【第24回】~童謡:『七つの子』の不思議~

-

カラス博士の研究余話【第23回】カラスと案山子

-

カラス博士の研究余話【第22回】カラスの四季~田植えの頃~

-

カラス博士の研究余話【第21回】~ボーダーレストロ-プ・カラス~

-

カラス博士の研究余話【第20回】カラスの四季~梅の花から桜の花に変わるころ~

-

カラス博士の研究余話【第19回】カラスの四季~春の到来を感じる日差しのころ~

-

カラス博士の研究余話【第18回】カラス観察の合間に白鳥に出会う

-

カラス博士の研究余話【第17回】カラスの四季~深秋から年明けのころ~