イエネコの起源

私たちが普段見る猫は、「イエネコ」といわれる人間が飼いならしたいきものです。このイエネコの祖先は、北アフリカから西アジアに生息するリビアヤマネコといわれています。

地中海に浮かぶキプロス島にあるシロウロカンボス遺跡では、約9,000年前に埋葬された人骨が出土し、その傍らから埋葬された猫の骨が見つかっています。キプロス島にもともとヤマネコが生息していないことから、人間とともに海を渡った飼育されていたヤマネコ、あるいはイエネコだと考えられます。

日本の猫の起源

それでは、日本ではいつごろから猫が飼われていたのでしょうか?

縄文時代末期まで、本州や九州にはオオヤマネコが生息していました。それ以降の遺跡からオオヤマネコの出土は確認できておらず、現在も私たちはその姿を見ることができないため、絶滅したと考えられています。

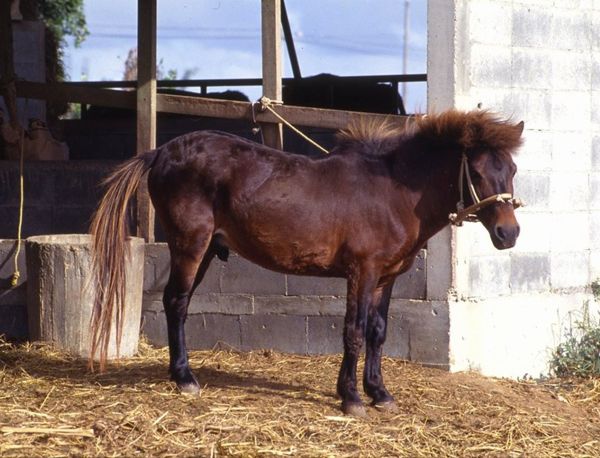

一方、長崎県の対馬にはツシマヤマネコが、沖縄県の西表島にはイリオモテヤマネコが現在も生息しています。これらのヤマネコは、中国や朝鮮半島に生息するベンガルヤマネコの仲間であるとされており、かつては韓国の済州島にもヤマネコがいたといわれています。体格はイエネコに近い大きさです。

日本で最も古いイエネコは、長崎県壱岐市にあるカラカミ遺跡から出土した、弥生時代中期(紀元前2世紀ごろ)のものであると考えられています。この猫は、四肢の骨の接合部がまだくっついていない、成長途中の幼い個体であることが特徴です。

人間の近くで生活し、繁殖していたイエネコであったため、このような幼い状態で出土したのでしょう。

壱岐市は対馬の南、朝鮮半島と九州の間に位置しており、猫が朝鮮半島から伝わった可能性が高いとされています。しかし、韓国では、カラカミ遺跡より古い年代のイエネコの痕跡は見つかっていません。どのような経路で日本に来たのか、今後の調査・研究が楽しみです。

土器に残された足跡

弥生時代以降の日本にイエネコがいたことを示す痕跡は少ないのですが、兵庫県姫路市にある見野古墳群では、猫のものと思われる足跡がついた土器が出土しています。この土器は、古墳時代終末期の須恵器であり、6世紀末から7世紀初頭のものと考えられています。

足跡の大きさからタヌキやアナグマなどの可能性も考慮されましたが、肉球の形や配置、爪痕がないことから、猫の足跡であるとみなされています。足跡は、土器が焼き上がった後には残らないので、焼く前の土器を乾燥させているときに、猫が踏んでしまったのだと考えられ、作業をしている人間の近くにいる猫はイエネコとみて良いでしょう。

奈良・平安時代の遺跡からもわずかながら猫の骨が出土していますが、鎌倉~室町時代以降は猫が出土する遺跡が増加し、江戸時代の遺跡では珍しくない存在となります。このことから、中世以降に猫が広く普及しはじめ、江戸時代にはその数がどんどん増えていったことがわかります。東京都中央区の汐留遺跡や大阪府大阪市の大坂城下町跡では、屋敷地内に埋葬された猫がみつかっており、大切にされていたことがよくわかります。

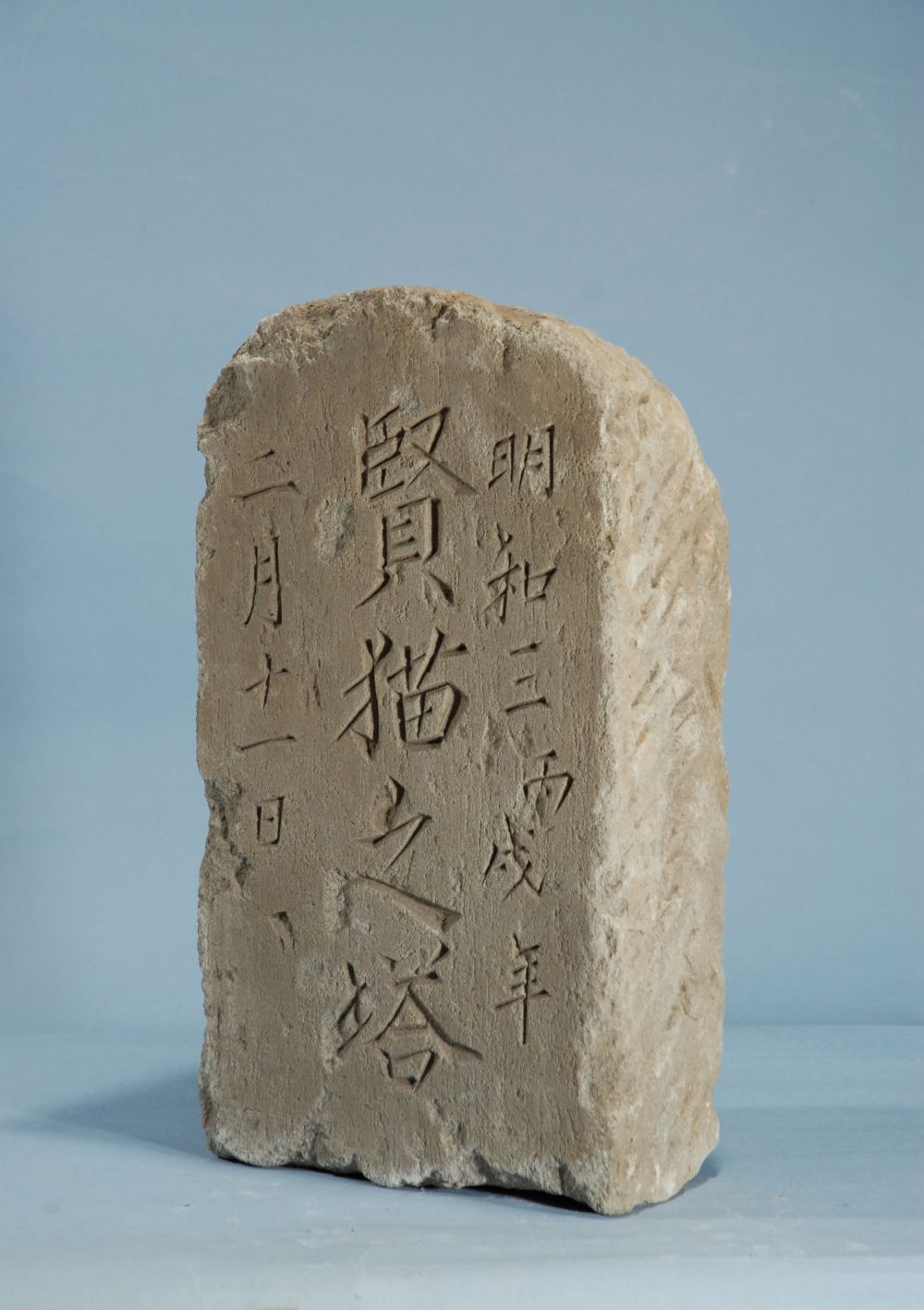

東京都港区の大圓寺跡(伊皿子貝塚遺跡)では、「賢猫之塔」と彫られた供養塔が出土しています。

猫の役割と魅力

歴史的にみれば、イヌやウマ、ウシは働いて、ブタやニワトリは食用となって人を助けてくれました。猫がネズミ除けとして活躍していたことはよく知られていますが、当時はこれがとても重要な役割だったのです。猫は、そのハンティング能力で穀物や経典などの大切な紙のほかにも、絹を生み出す蚕などを守っていました。かわいらしい表情の奥に見える鋭さに、いつの時代の人間も魅了されてしまうのでしょう。

【執筆者】

丸山真史(まるやま・まさし)

東海大学人文学部教授。1978年兵庫県出身。

立命館大学文学部史学科卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。京都市埋蔵文化財研究所などでの勤務を経て、現在は東海大学静岡キャンパスで東アジアの動物考古学(人と動物の関係史)を中心に研究を行っている。共著に『海洋考古学入門』(東海大学出版部)、『ウマの考古学』『家畜の考古学』(共に雄山閣)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!