獣医療における再生医療について:間葉系幹細胞とは

犬に限らず、人も含めた動物の体内には失われた細胞を再び生み出す能力を持った細胞が存在します。こうした能力を持つ細胞を「幹細胞」と呼びます。

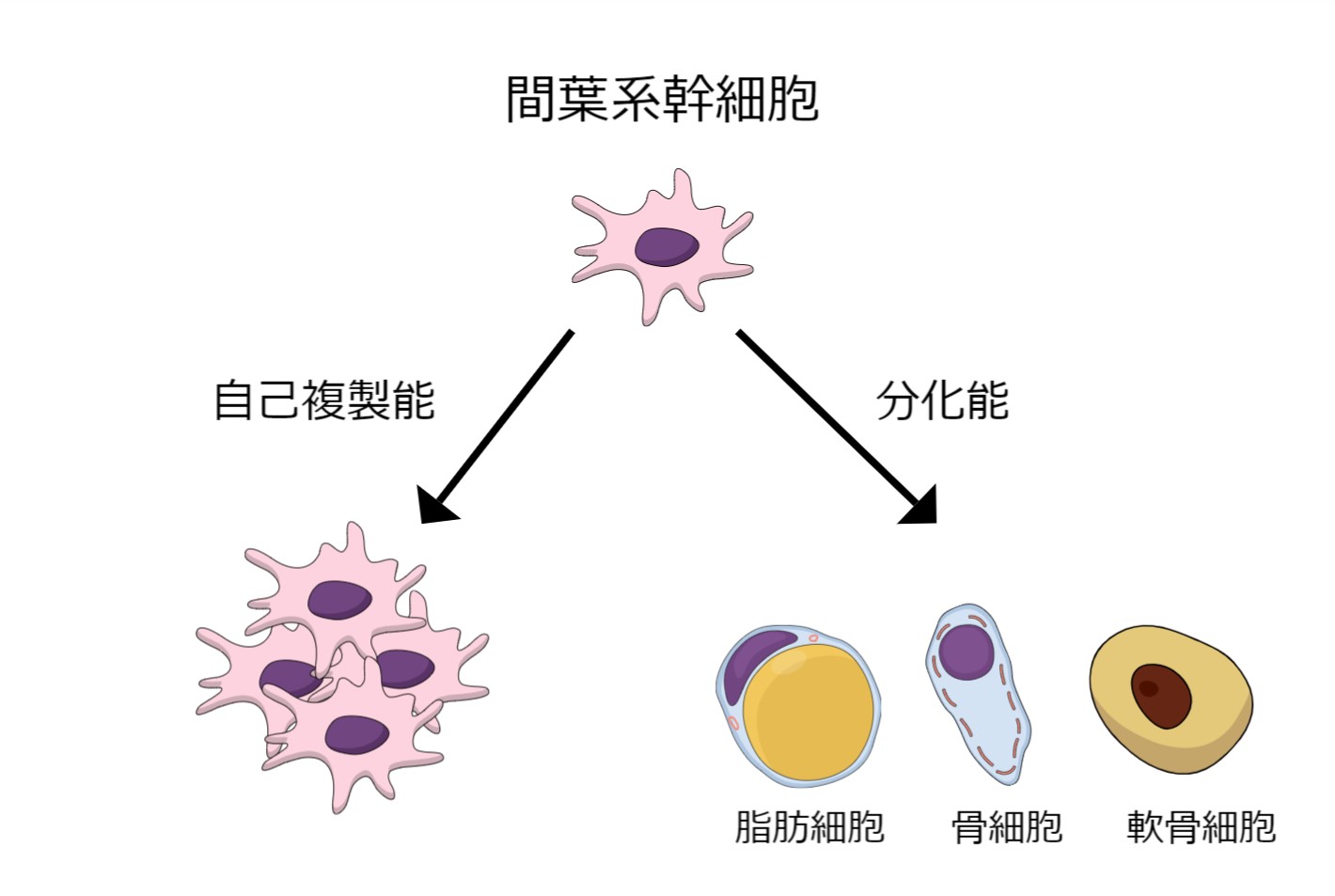

幹細胞には、特徴的な二つの能力が備わっています。一つは、皮膚や血液、神経など、体を構成する様々な細胞へと変身できる能力(分化能)です。もう一つは、自分と同じ能力を持った細胞に分裂する能力(自己複製能)です。

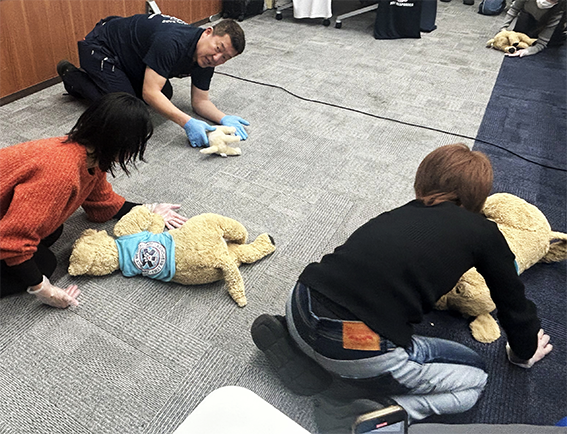

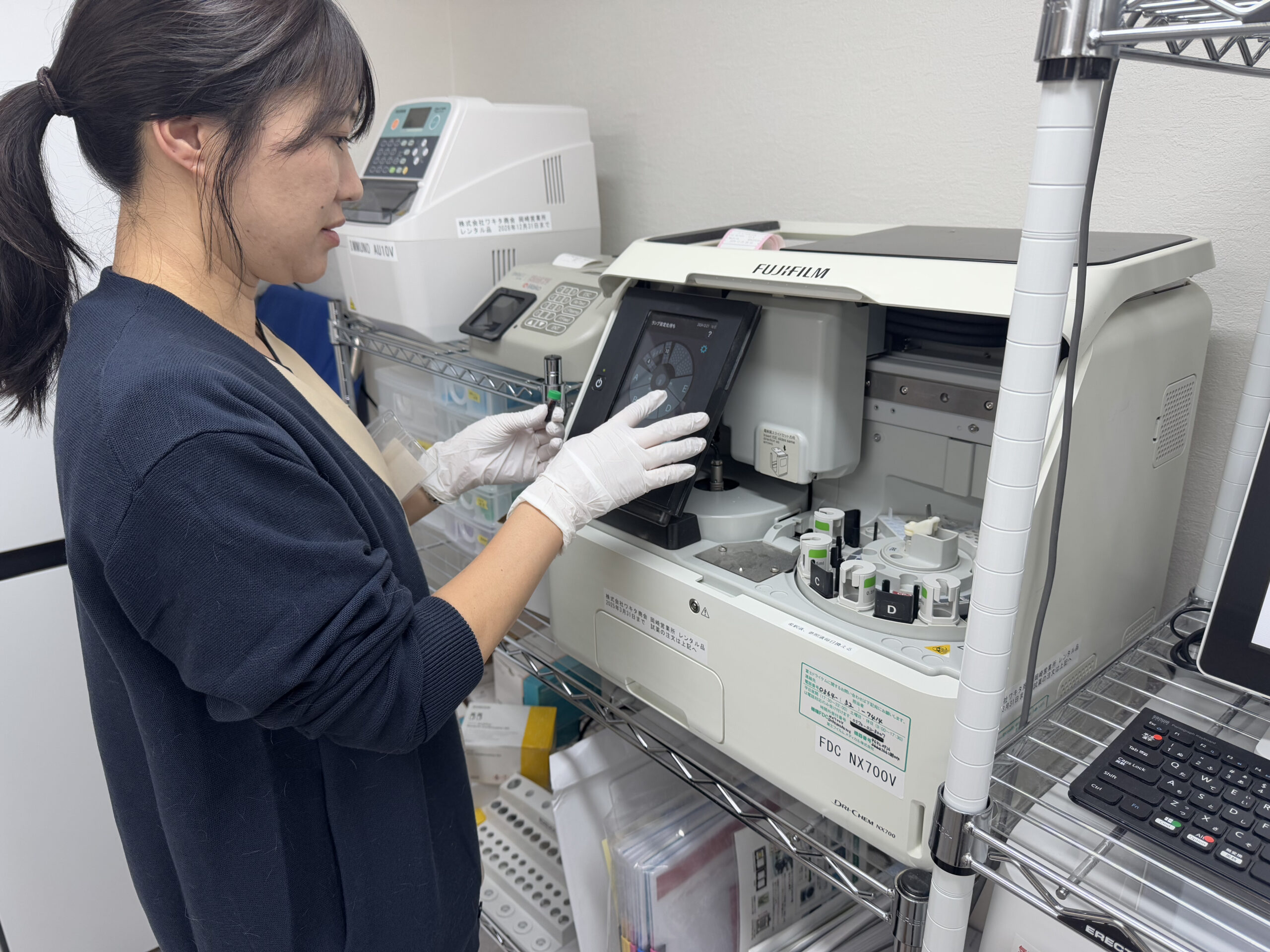

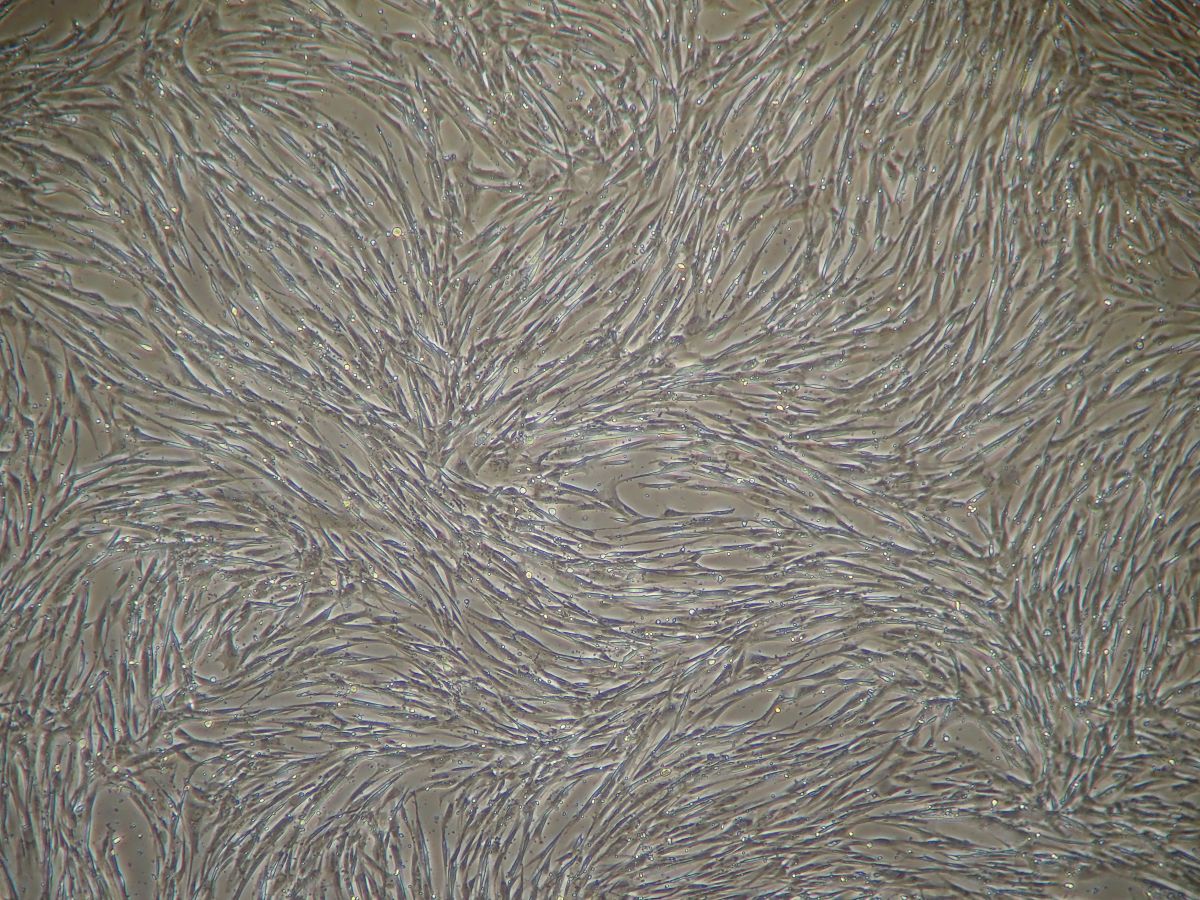

有名なiPS細胞も幹細胞の一つですが、現在の獣医療で幹細胞治療に利用されている細胞は「間葉系幹細胞」です。間葉系幹細胞(以下、MSC)は、体内の様々な部位(骨髄や脂肪、臍帯、歯髄など)に存在し、比較的容易に採取することが可能です。特に、脂肪から採取する脂肪由来間葉系幹細胞(以下、ADSC)は、動物への負担を抑えながら採取することが可能なため、幹細胞治療の主要な細胞ソースとなっています。

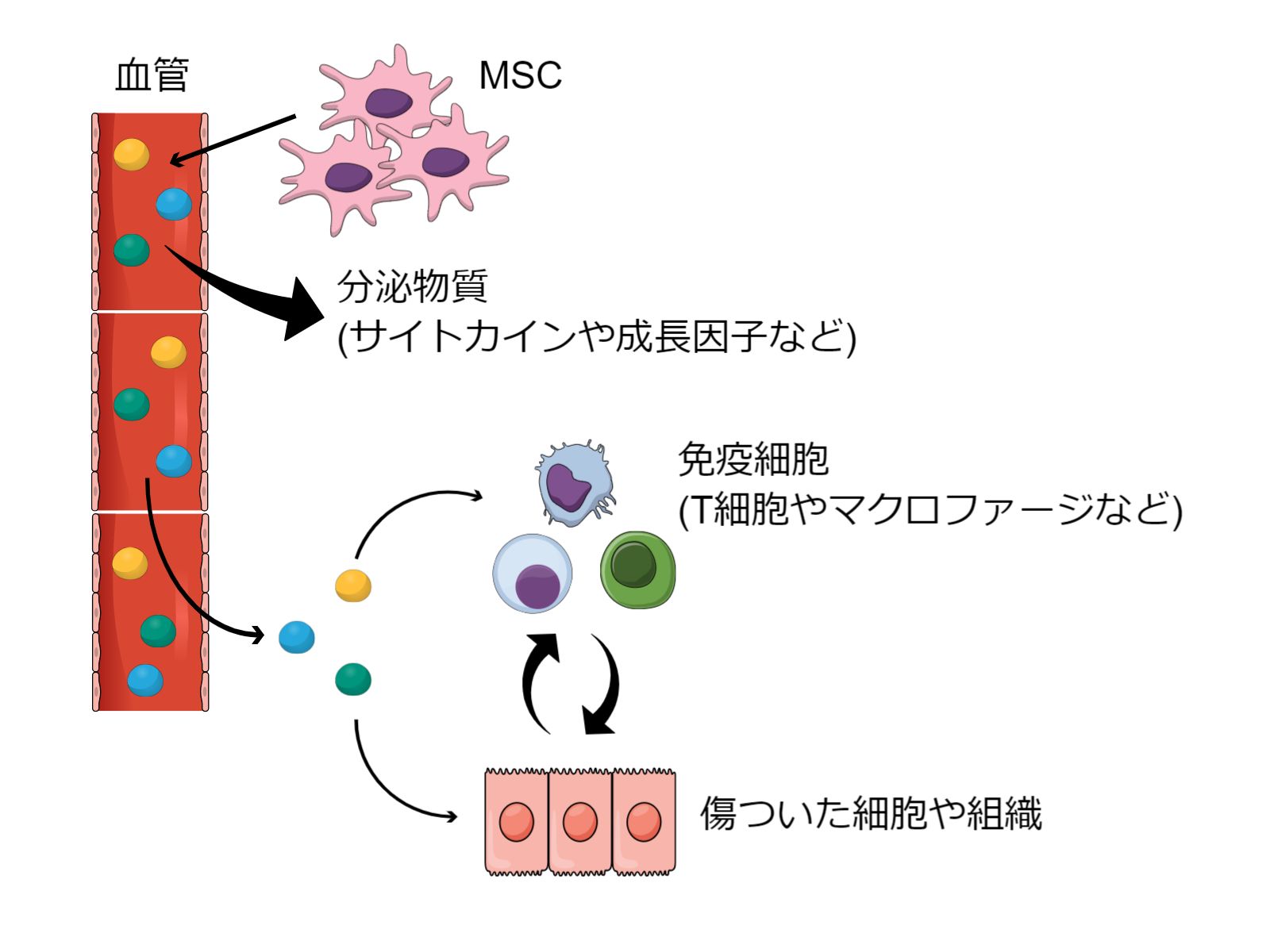

再生医療というイメージから、ADSCを投与する幹細胞治療は、体内に投与されたADSCが臓器や組織に変身し、傷ついた部分と置き換わることで病気を治す治療と思われがちですが、残念ながらそのような効果はありません。ADSCを投与する幹細胞治療の目的は、投与したADSCが分泌する様々な物質によって炎症を鎮めたり、免疫を正常な状態に整えたり、傷ついた組織を修復したりすることです。そのため、現在の獣医療では慢性炎症や免疫異常の新たな治療法として幹細胞治療が期待されています。

犬の幹細胞治療の現状

獣医療や人医療は日々進歩し、より効果的な治療法が生み出されています。しかし、現在の獣医療では完治が難しい病気がたくさんあります。そのような難治性疾患に対する新たな治療として幹細胞治療は期待されています。

特に、慢性炎症性疾患や自己免疫性疾患は、犬や猫だけでなく人においても完治は難しく、発症後は生涯にわたって薬を飲み続ける必要があります。ステロイド薬は、炎症を鎮めて過剰な免疫反応を抑える効果に優れていますが、投与が長期間になるとともに副作用を考慮する必要もあります。そのため、ステロイドに代わる治療として、幹細胞治療は研究されています。

慢性腸症やアトピー性皮膚炎、乾性角結膜炎などの病気では、すでに犬に対する治療成績が報告されており、幹細胞治療の有効性が示されています。現在、日本獣医生命科学大学では、犬の難治性な慢性腸症の症例に対する幹細胞治療を実施しています。全ての症例で良好な治療効果を示すことはできていませんが、ステロイドによる治療に効果がみられなかった症例の半数以上に、臨床症状(下痢や嘔吐、食欲不振など)の改善がみられています。

幹細胞治療の今後の課題と展望

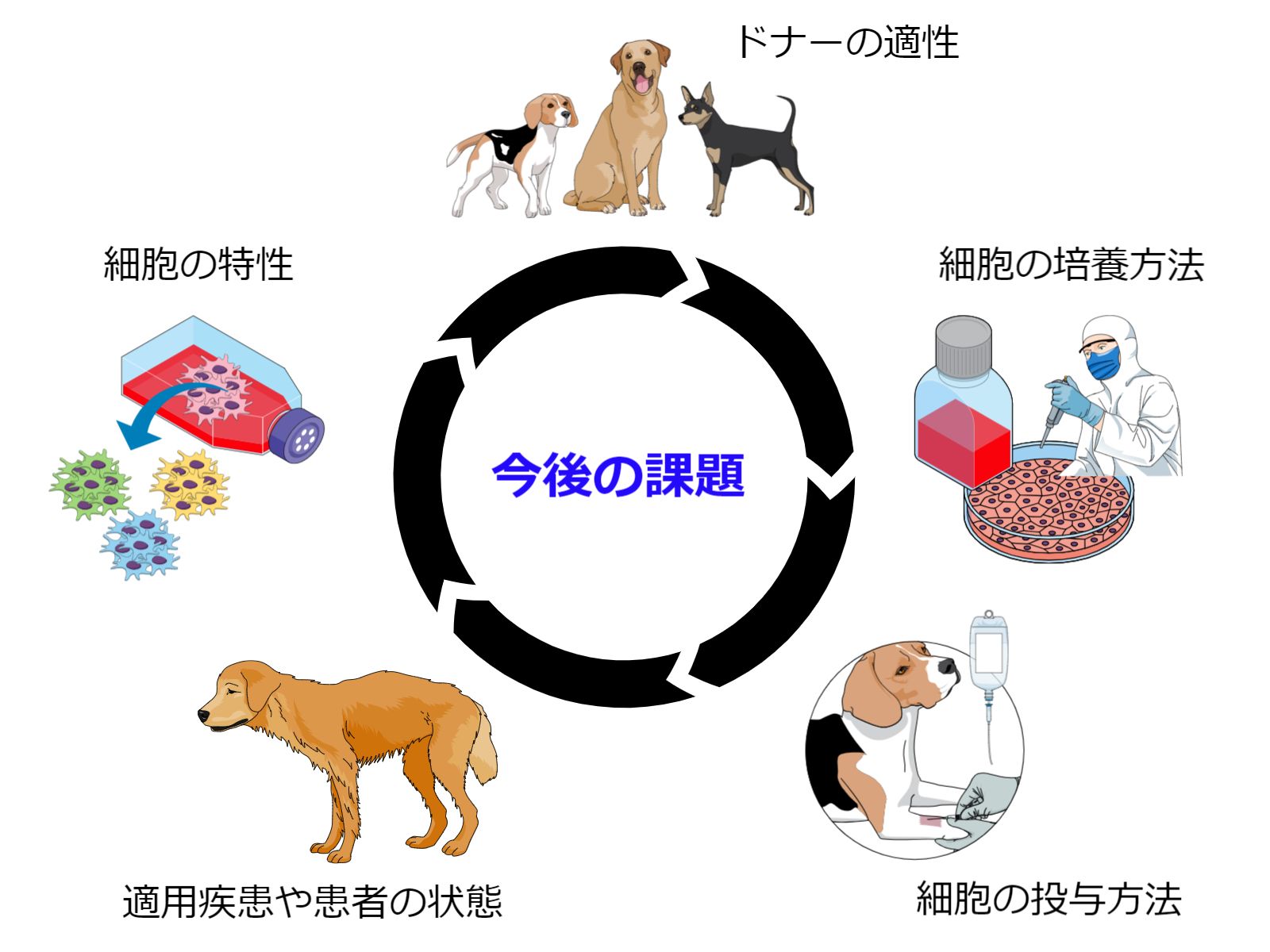

幹細胞治療は今後より一層広まると思われますが、適応疾患や適応症例、細胞の投与方法(細胞数や投与部位、投与回数など)など、検討すべき課題が数多く残っています。

このような課題を解決し、難治性疾患に対する新たな治療法として幹細胞治療を確立しようと、獣医師を含めて世界中の研究者が日々努力しています。現在は一部の疾患(慢性腸症やアトピー性皮膚炎、乾性角結膜炎)に効果的とされていますが、将来的には対象疾患が拡大し、より一層の治療効果が期待できるようになると思われます。ぜひ今後の動向に注目してみてください。

【執筆】

手嶋隆洋(てしま・たかひろ)

獣医師。日本獣医生命科学大学(東京都武蔵野市)獣医内科学研究室准教授。2005年日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科卒業、2009年日本獣医生命科学大学大学院獣医生命科学研究科修了。犬や猫を中心に、獣医療における間葉系幹細胞を用いた細胞治療の研究を行っている。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!