犬と一緒に暮らしていると、「耳をかゆがっているな」「頭をよく振っているな」と感じたことはありませんか? もしかすると、それは「外耳炎(がいじえん)」という病気のサインかもしれません。今回は、犬によくみられる外耳炎について、症状や治療法、予防のポイントを解説します。

犬の外耳炎ってどんな病気?

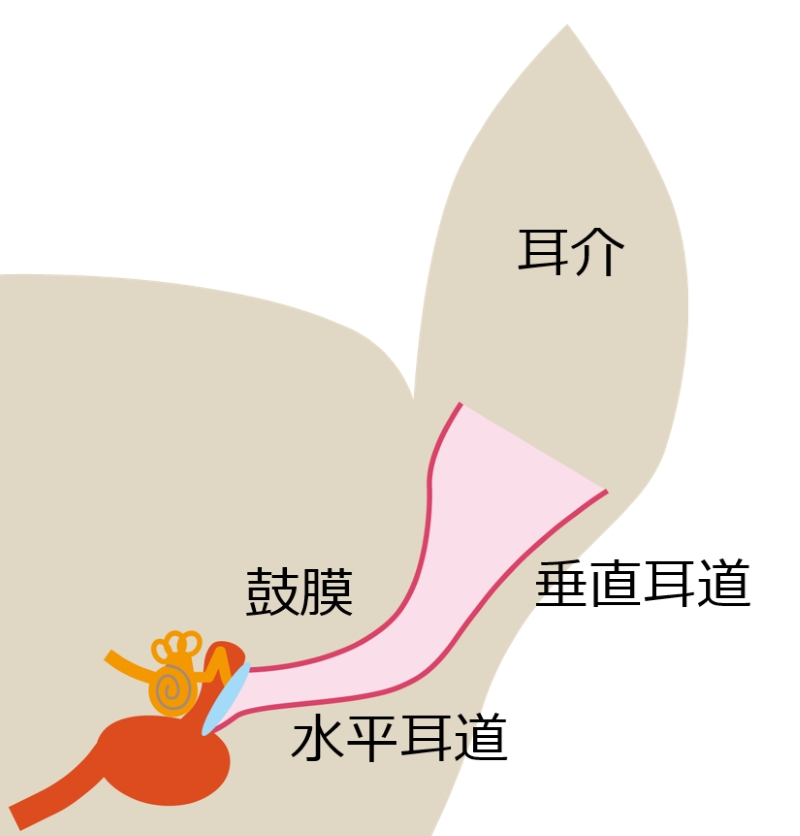

外耳炎とは、耳の外側にある「外耳道(がいじどう)」と呼ばれる部分に炎症が起きる病気です。

人や猫と比べて、犬の耳は入り口から鼓膜までが曲がっているため、炎症が起きると重症化しやすい傾向があります。

トイ・プードルなど耳の中に毛が多い犬種やフレンチ・ブルドッグなどの短頭種、柴犬やゴールデン・レトリバーなどのアレルギー性皮膚炎が多い犬種は、外耳炎が多くみられます。また、アメリカン・コッカー・スパニエルは外耳炎が重症化しやすいことが知られています。

外耳炎の原因はいくつかありますが、代表的なものはアレルギーです。皮膚のアレルギー(アトピー性皮膚炎や食物アレルギー)があると、耳の中にも炎症が起きてしまうことがあります。また、散歩中に草の種(ノギ)が耳の中に入り込み、炎症のきっかけになるケースもあります。その他にも、耳ダニなどの寄生虫や異物、耳の中のできものなど、さまざまな原因があげられます。

どんな症状がみられるの?

外耳炎を発症すると、犬は耳に強い違和感やかゆみを感じるようになります。よくみられる行動や変化としては、次のようなものがあります。

・耳の周りを後ろ足でかく

・頭をぶるぶる振る

・耳の入り口や中が赤い

・耳や頭のまわりがにおう(悪臭)

・耳の中が汚れている(耳垢が多い)

・耳を触ると嫌がる、痛がる

これらの症状がみられたら、なるべく早く動物病院を受診しましょう。

治療はどうするの?

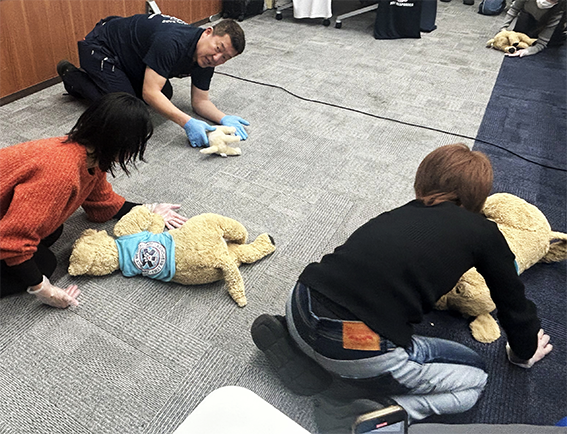

外耳炎の治療は、動物病院で耳の中をしっかりと観察することから始まります。耳鏡という器具を使って耳の奥までチェックして、耳垢がたまっている場合には専用の洗浄液で耳の中をきれいに洗います。

その後、炎症を抑えるための点耳薬(耳に入れる薬)を使います。薬の種類は、細菌や真菌(カビ)、アレルギーなどの原因に合わせて処方されます。また、原因が耳以外にある場合、たとえばアトピー性皮膚炎や寄生虫が関係しているときには、それらの治療もあわせて行う必要があります。

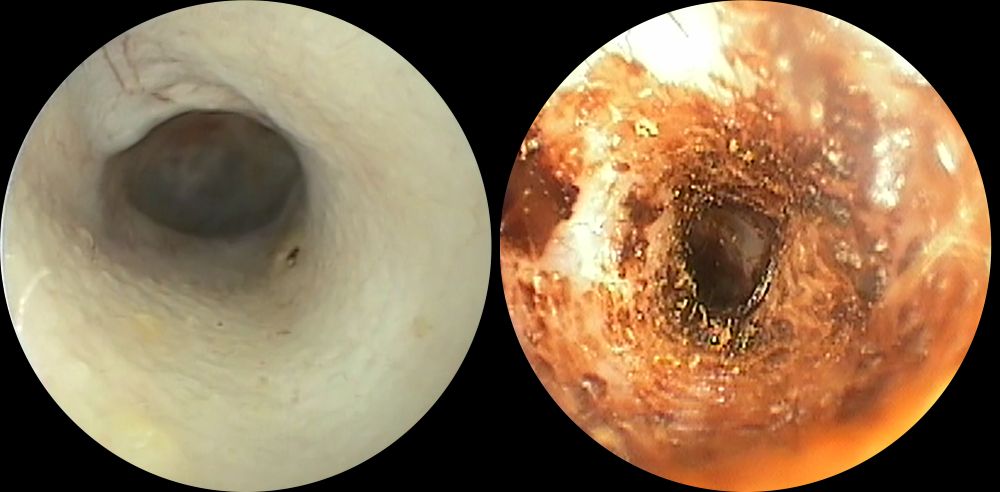

通常の治療ではなかなか改善しない場合や、耳の奥にノギなどの異物や腫瘍がある可能性があるときには、全身麻酔をかけて「ビデオオトスコープ」という耳専用の内視鏡で詳しく調べたり、処置をすることもあります。

さらに重度の慢性外耳炎になってしまった場合には、外耳道を手術で切除しなければならないこともあります。この手術では耳の機能が失われるうえに、合併症のリスクも高いため、できるだけ重症化する前に治療をすることが大切です。

早期発見と予防がとても大切です

外耳炎は、早めに発見して治療すれば、ほとんどの場合はきれいに治すことができます。しかし、治りかけで治療をやめてしまうと、炎症がぶり返して悪化してしまうことがあります。「もうかゆがっていないから大丈夫」と思わずに、獣医師の指示どおりに最後まで治療を続けることが重要です。

また、外耳炎は再発しやすい病気です。体質的に外耳炎を起こしやすい犬の場合には、獣医師と相談しながら定期的な耳のケアやアレルギーの管理をしましょう。ただし、健康な犬に必要以上の耳掃除をすると、それ自体が外耳炎の原因になることもあります。愛犬にどのようなケアが必要か、獣医師とよく相談しましょう。

おわりに

犬の外耳炎は、比較的よくみられる病気ですが、放っておくと慢性化して治りにくくなり、手術が必要になることもあります。耳をかく、頭を振るといったサインを見逃さず、気になる症状があれば早めに獣医師に相談するようにしましょう。

耳の不快感はQOL(生活の質)を大きく低下させます。愛犬の快適な生活を守るために、耳の健康にもぜひ目を向けてみてください。

【執筆者】

山岸建太郎(やまぎし・けんたろう)

1973年生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後、4年間の動物病院勤務を経て、2004年に長野市に本郷どうぶつ病院を開院。日本獣医皮膚科学会認定医を取得。現在、日本獣医皮膚科学会副会長、獣医耳研究会副会長、日本臨床獣医学フォーラム幹事などを務める。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!