自然ガイドの僕が、身近な野鳥たちの「推しポイント」を偏愛たっぷりにお届けする本連載。今回紹介する鳥は、白い姿が清々しいサギです。夏の田んぼの緑とサギの白さは、目に鮮やかなコントラストで、夏の美しい光景の一つです。

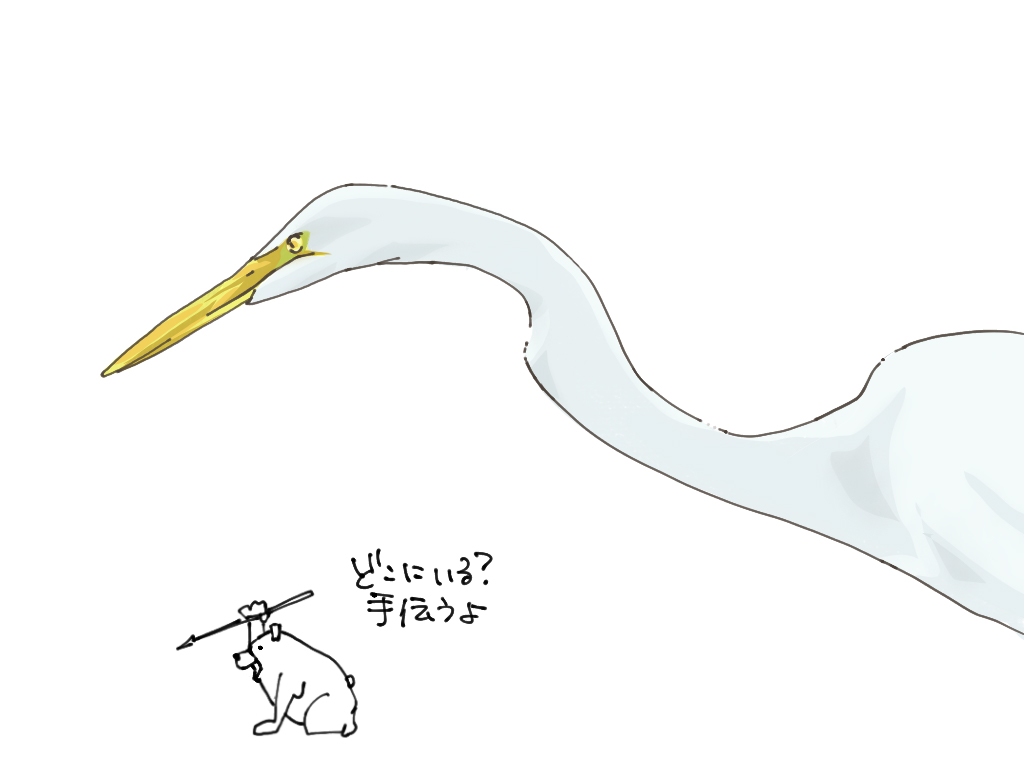

しかし、彼らはただ美しいだけではありません。水辺でじっと佇み、小魚を狙う姿はハンターそのもの。狩りで繰り出す一撃のために、サギの体には秘密が隠されています。

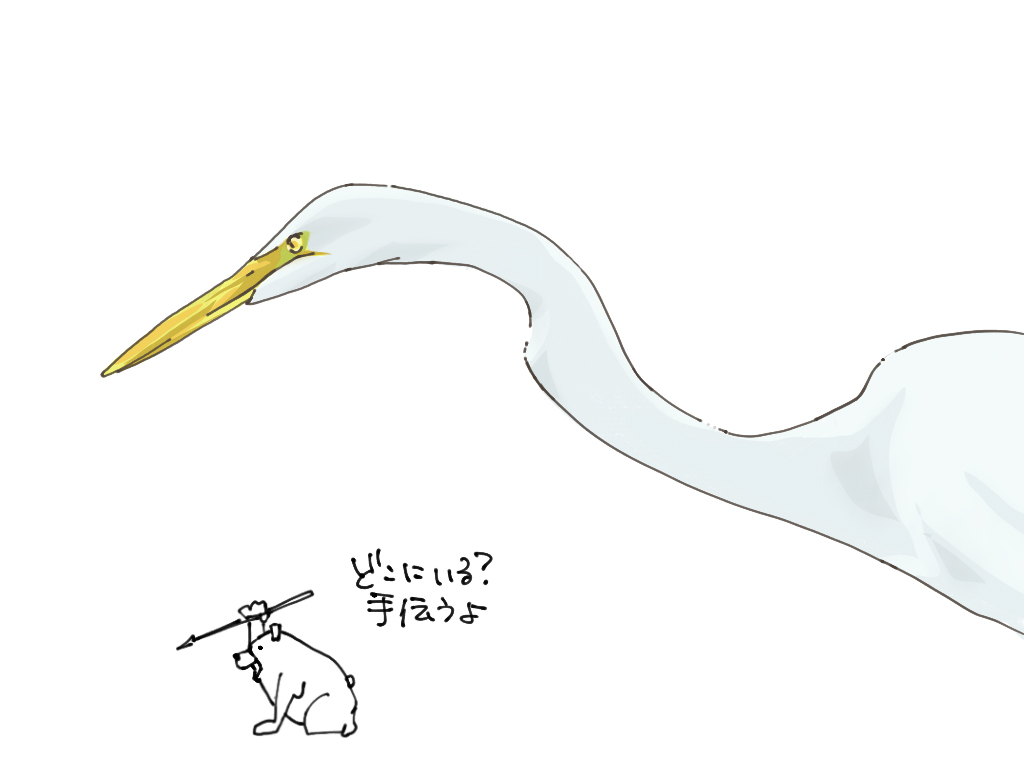

今回は、彼らの「首」に注目してみましょう。

サギとハクチョウ、決定的な首の違い

まず驚くことは、サギの首の細さです。獲物を探してぐっと伸ばした時の細さといったら、トイレットペーパーの芯を通り抜けてしまうのではないかと思うほどです。このしなやかな首を自在に操り、サギは小魚や昆虫、カエルなどを食べています。

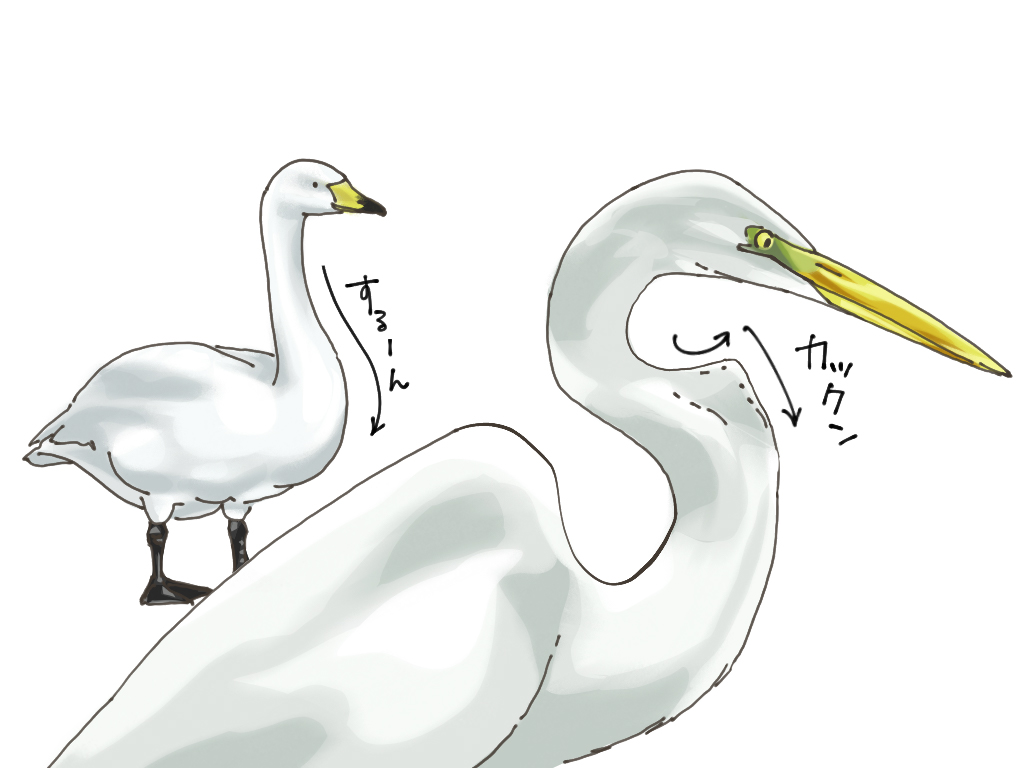

ここで、同じく首が長いハクチョウと比べてみましょう。

ハクチョウの首が滑らかなS字カーブを描くのに対して、サギの首には途中でカクっと角張った部分があります。喉仏のようにも見えるこの部分に、サギの秘密が隠されているようです。

「カクッ」の秘密は食べ物にあり!

さきほど少し触れたように、サギは肉食です。泳ぎ回る魚を捕らえやすいように、槍のごとく鋭く細長いくちばしを持っています。一方で、ハクチョウは草食です。藻や水草などを食べるために、ヘラのような平べったいくちばしをしています。

そう、鳥は食べ物によってくちばしの形が違うのです。ということは当然、狩りの方法も、そして体の構造も変わってきます。サギの首の「カクッ」とした部分はバネのように機能しており、「今だ!」というタイミングで、獲物に向かって爆発的な速さを繰り出すための「タメ」を作る役割を担っています。

一方、水草を食べるハクチョウには、そのような素早い動きは必要ありません。そのため、首に「カクッ」とした部分はなく、なめらかなカーブを描いているのでしょう。

足元にも注目!

サギの機能美は首だけではありません。

視点を少し下げて、彼らの足元を見てみましょう。すらりと長い脚も、しなやかな足の指も彼らの暮らしに欠かせない重要な部分です。

サギは、水辺や田んぼなどのぬかるんだ場所にいます。そんな環境で足がズブズブと沈み込んでしまわないように、彼らの足の指はとても長く発達しています。この長い足の指が体重を分散させ、まるで雪国で使われる「かんじき」のような役割を果たすことで、不安定な足場でも静かに歩くことを可能にしています。

暮らしがカタチをつくる

このように調べていくと「進化って無駄がないなぁ」と改めて感心させられます。獲物に気づかれずに近づき、一瞬のスキを突いて仕留める。サギの首や脚の独特なフォルムは、彼らの狩りのスタイルと完璧に合っているのです。

普段身近にいる1羽の鳥に、これほど緻密な設計と暮らしの工夫が隠されている。それを知ったときに目の前の風景がちょっとだけ特別に見えてくるはずです。

これからも、身近に暮らす鳥たちの推しポイントを、どんどん紹介していきます。では、またお会いしましょう!

【文・イラスト】

くますけ

子どもたちに自然の楽しさをやわらかく伝える専門家。自然ガイド歴17年。関東平野の真ん中で筑波山を眺めながら、すくすくと育つ。20代最後の挑戦で、体験型環境教育を実践するホールアース自然学校へ転職。柏崎・夢の森公園での勤務を経て独立。くだけた説明が行政・企業・先生から好評。おうち時間が増えたのをきっかけにイラストを描き始め、公園や庭で見られる自然の発見や誰かに言いたくなる話をSNSで発信している。著書に「エナガの重さはワンコイン」(山と渓谷社)。

X:@kumasuke902

Instagram:@kumasuke902

note:https://note.com/kumasuke902

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!