「ヘルニア」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか? 腰を悪くしたり、立てなくなってしまったりする病気が思い出されるのではないでしょうか?

人においてもよく耳にする病気ですが、犬や猫も発症します。

今回は、犬に多い椎間板ヘルニアについて図と共に解説します。

椎間板は背骨にあるクッション材

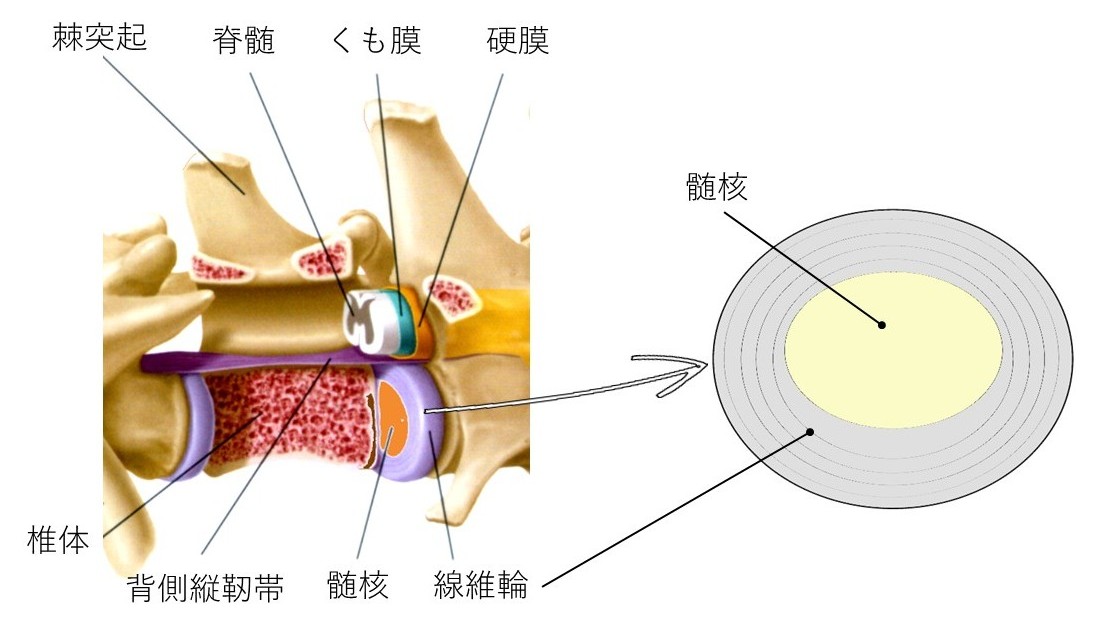

椎間板は、背骨を構成する個々の骨(椎骨)同士の間にある軟骨組織です。線維構造をした外側の線維輪と、それに囲まれた髄核と呼ばれるゼラチン様の物質で構成されています。

椎間板の最も大きな機能は、椎骨間の運動を円滑にして外的な衝撃を吸収するクッションの役割だと考えられています。たとえば、走ったりジャンプしたりしたときなどに背骨が直接ダメージを受けないのは、この椎間板のおかげです。

では、この椎間板が障害を受けて起こる椎間板ヘルニアとは、いったいどのような病気なのでしょうか。

脊髄が圧迫されて起こる椎間板ヘルニア

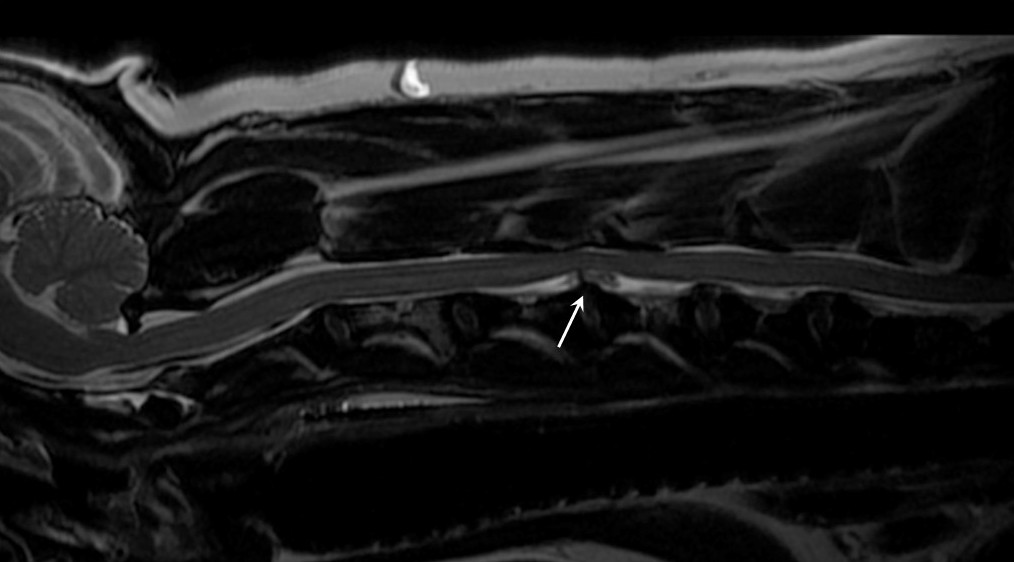

椎間板ヘルニアでは、椎間板への過度な負担や加齢によって椎間板が乾燥して硬くなる(椎間板の変性)ことで、変形したり裂けて髄核が外に出てしまったりします。これにより、背骨の中を通る脊髄が圧迫されて急性または慢性の脊髄障害(痛みや歩行困難、排尿障害)を引き起こす病気です。

椎間板ヘルニアは次の二つのタイプに分類されています。

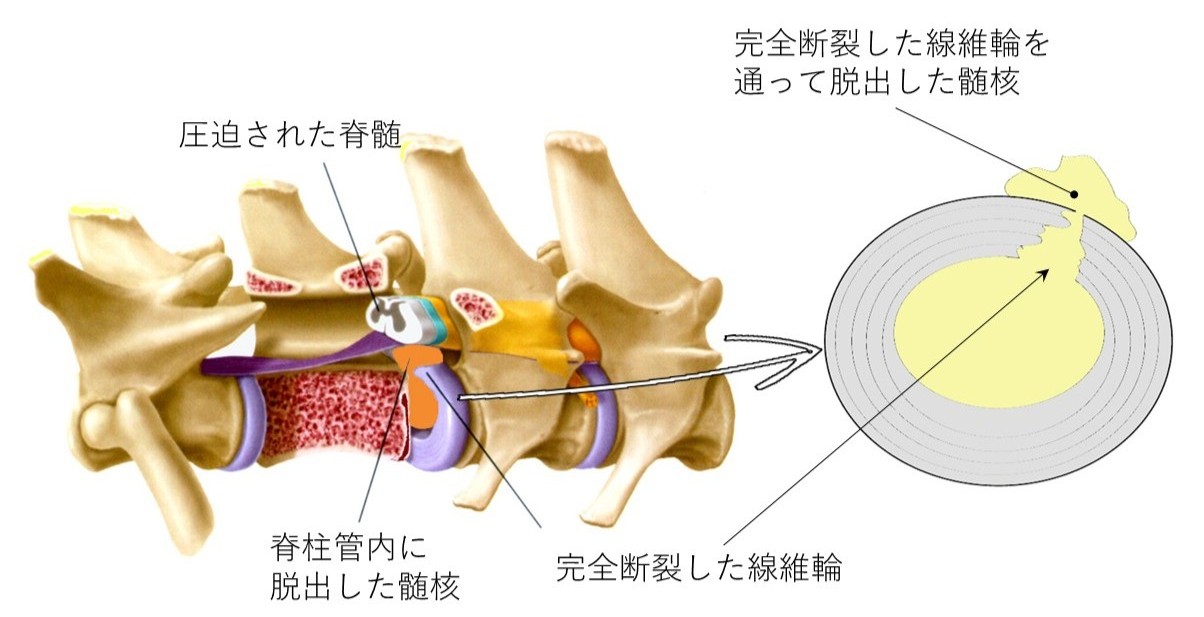

ハンセンタイプ1型椎間板ヘルニア(髄核脱出)

椎間板が裂けることによって、漏れ出た髄核が脊髄を圧迫するタイプです。症状は急性で重症化しやすく、ふらつきや歩行困難になります。このタイプの椎間板ヘルニアを起こしやすい代表的な犬種は、ミニチュアダックスフンドです。そのほかには、ビーグルやトイプードル、コッカー・スパニエル、フレンチ・ブルドッグなどがあげられ、4~6歳と比較的若い年齢から発症しやすいといわれています。

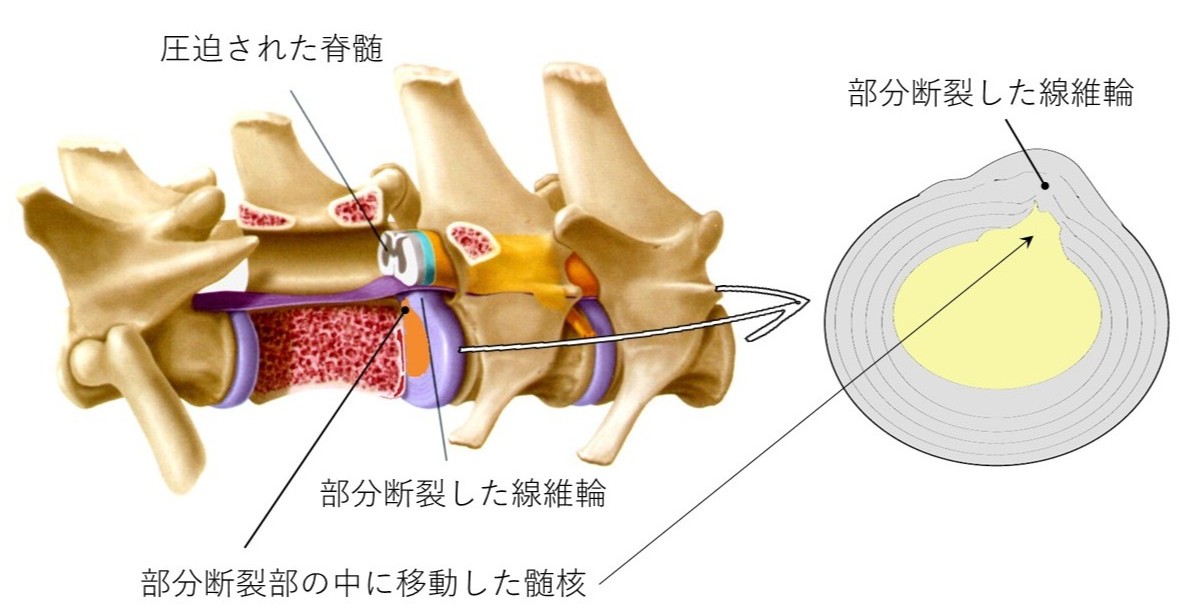

ハンセンタイプ2型椎間板ヘルニア(椎間板突出)

椎間板が変形することで脊髄を圧迫するタイプです。一般的に、慢性的な痛みやふらつきがみられますが、1型に比べると軽度であることが多いです。このタイプの椎間板ヘルニアは、ヨークシャー・テリアやチワワ、ポメラニアン、ミニチュア・ピンシャーなどで発症しやすい傾向にあり、6~8歳以上の中高齢に起こりやすいといわれています。

椎間板ヘルニアの症状

症状は発症した部位により異なります。

頚部(首)では、首の激しい痛みやふらつきがみられたり、立てなくなったりします。

胸腰部(背中から腰の間)で起こった場合は、後ろ足に運動障害がみられ、重症では排尿障害も起こります。

重症度に応じて頚部では3つ、胸腰部では5つグレードに分類されています。

頚部で発症した椎間板ヘルニアの重症度分類

・グレード1:首の痛み

・グレード2:歩行は可能だが、ふらつきや転倒をする(不全麻痺*¹)

・グレード3:四つ足の強い不全麻痺、歩行不能で立てない

*¹ 麻痺のうち、四つ足の動きが少し残っている状態

胸腰部で発症した椎間板ヘルニアの重症度分類

・グレード1:背中の痛み

・グレード2:歩行は可能だが、後ろ足がふらつく(不全麻痺)

・グレード3:後ろ足の強い不全麻痺、歩行はできないが、支えれば立てる

・グレード4:後ろ足の完全麻痺、歩行ができず、深部痛覚*²がある

・グレード5:後ろ足の完全麻痺、歩行ができず、深部痛覚はなくなる

*² 骨などの深い組織に刺激が加わることで生じる痛み

椎間板ヘルニアの検査・診断はどうやるの?

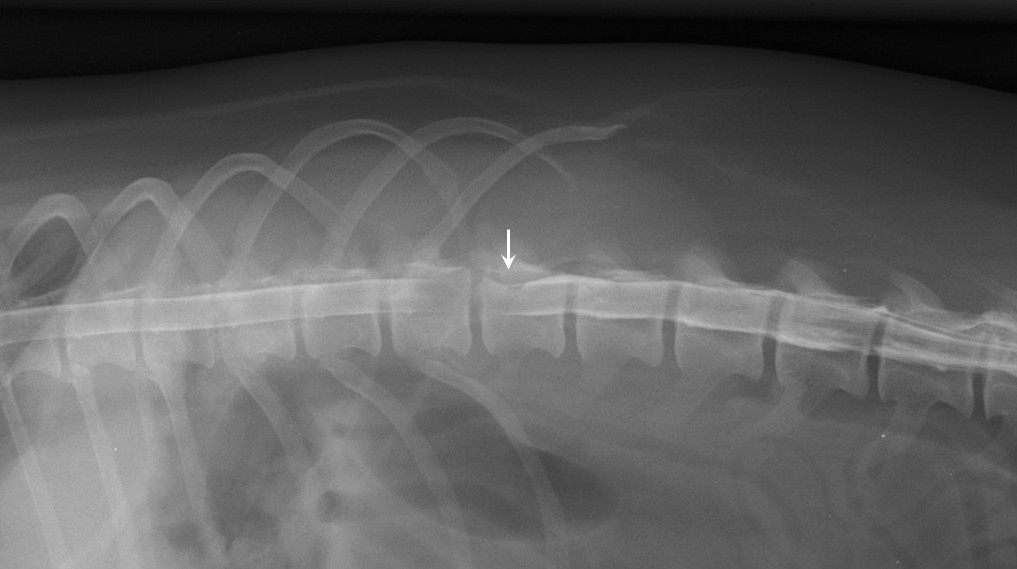

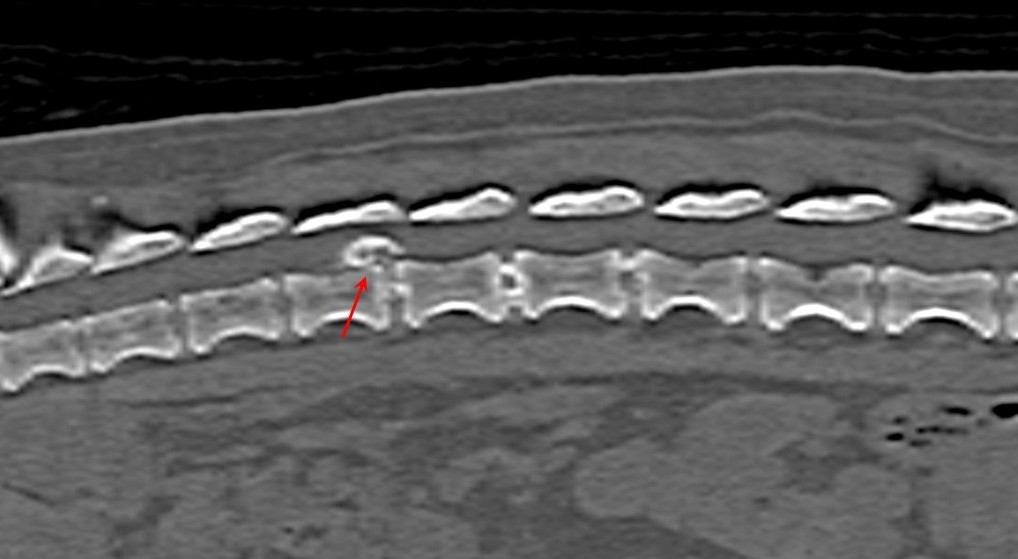

椎間板ヘルニアが強く疑われた場合、それがどの位置で起こっているのかを確認するために画像診断が行われます。方法として、脊髄造影X線検査(造影剤を注入して行うレントゲン検査)が長い間用いられてきましたが、最近ではCT検査やMRI検査がよく利用されるようになっています。

椎間板ヘルニアの治療法

確認された症状と神経学的検査から重症度の分類を行い、それに基づいて治療が選択されます。内科的治療を行いながら脊髄の機能的な回復を待つ方法や、ヘルニアを取り出す外科的治療がありますが、犬ではレーザーを用いた椎間板ヘルニア蒸散法も行われています。

内科的治療

治療法を選択する前に診断を確定させることが望ましいのですが、臨床症状がグレード1、またはグレード2でも運動失調・不全麻痺が軽い場合には内科的治療が行われます。

基本となる治療はケージレスト(安静)です。断裂した線維輪の修復に必要とされている4~6週間の安静が推奨されています。また、炎症を抑えたり、痛みをとったりする目的で抗炎症薬や鎮痛薬が使用されます。

外科的治療

椎間板ヘルニアに対する外科的治療は、背骨を削り、飛び出て脊髄を圧迫している髄核を除去する治療です(減圧術)。どの部分の骨を削るかは、画像診断によって場所を特定して決められます。

理学療法(リハビリテーション)

理学療法は、動かなくなった足の機能回復を促進する鍵となります。関節の可動域を維持して筋力の向上を目指し、筋肉が痩せ細ることを予防できる可能性があります。

まとめ

椎間板ヘルニアは早期発見が大切です。特に、発症しやすい犬種では日頃からの心掛けが必要です。

階段や玄関、ソファの登り降りなどの激しい動きは椎間板ヘルニアを起こすきっかけとなることがあるので、段差を低くするなどの工夫をしてあげましょう。

また、首や腰を痛そうにしているときは、すぐに動物病院に相談しましょう。なんとなく元気がなさそうな場合でも、椎間板ヘルニアの初期状態の可能性もあるので、早めに診察を受けることが望ましいです。ハンセン1型椎間板ヘルニアの症状は急性で重症化しやすいため、足の動きに異変が出たときには、早急に動物病院で診察を受けるようにしてください。

【執筆者】

田中 宏(たなか・ひろし)

獣医師。中山獣医科病院(奈良県奈良市)病院長。1990年麻布大学獣医学部獣医学科卒業、2008年博士(獣医学)取得(北里大学)。2009年に日本小動物外科専門医設立専門医を取得。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!