今年の夏も暑かったです。気のせいではなく、年々暑くなっていませんか? 私が住む京都市は観光客数が日本一ですが、都市別の最高気温ランキングではいつも上位です。こんなに暑い中、わざわざ猛暑の京都を訪れる観光客の気持ちが私には理解できません。

毎日これだけ暑いと、飼い主さんもワンコも体力は消耗するし、疲れはとれないし、体調を崩しそうになりますね。

そこで、暑い季節を元気に乗り切るために気をつけたいことを考えてみました。

犬は暑さに弱い?

犬は人と比べると暑さに弱い動物です。主な理由としては、以下のことがあげられます。

・体温が人間より高い:38~39度が平熱です。

・体温調節が苦手:足の裏以外は汗をかかないので、発汗による体温調節ができません。だから暑いとすぐハーハーしちゃいます。

・全身を毛で覆われている:我々が夏に厚手の服を着こんでいるようなものです。

犬種や体質などによっても暑さ耐性に違いがあります。

・短頭種:パグやフレンチ・ブルドッグなどの鼻が短い犬種は高温高湿に極端に弱いです。荒い呼吸が続くと、ノド周辺が浮腫を起こして窒息状態になることもありますので、暑い季節は気を付けなければいけません。

・北方系のワンコ:シベリアン・ハスキーのような緯度が高い地域出身のワンコは、体質が日本の暑さには適応しきれておらず、暑さに弱い傾向にあります。

・毛の長いワンコ:毛が長いほど熱が内にこもりやすいです。許せる範囲でカットしてあげたら少しは楽になります。

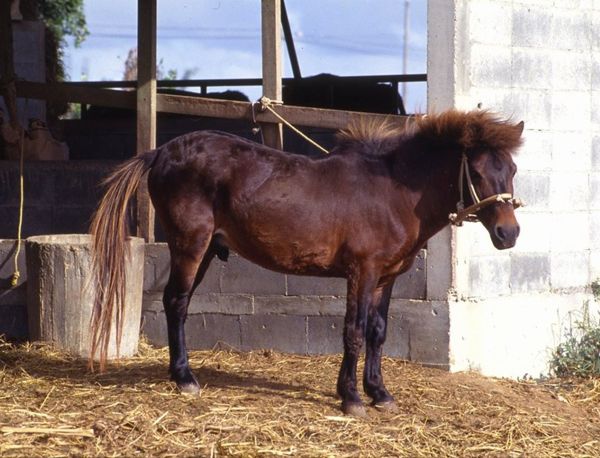

・肥満ワンコ:犬種や年齢に関係なく、暑さに弱く最も注意が必要なのが太っているワンコです。だって毛の下には皮下脂肪をたっぷり蓄えているんですもの。体温は上がりやすいし、日頃から心臓に負担はかかっているし、暑さのせいで体調を崩しやすいこと間違いなし。

このように犬に暑さは大敵で、次にあげる病気に注意が必要です。

暑い時期に起きやすい、あぶない健康障害

熱中症

夏になるとニュースで「今日は○○人が熱中症で救急搬送されました」などとよく聞きますが、熱中症とはどんな症状をいうのでしょうか。

「異常な高温や高湿が原因で起こる、熱障害による全身性の病的症状」これが熱中症の定義です。

では熱中症の症状を発症順にみてみます。

① 呼吸が速く浅くなる(パンティング)

② 涎が出てくる

③ 体全体が熱っぽくなり、目や舌が真っ赤に充血する

④ 体温上昇のために胃腸粘膜がただれ、血便・下痢・嘔吐が始まる

⑤ 脳障害が始まり、けいれん・失神を起こすようになる

⑥ 体温が41度を超えると病状が急激に悪化する。脱水状態が進んで血液が濃縮され(ドロドロになる)、全身の細胞が酸素欠乏状態に陥ることで多臓器不全になる。ここまで症状が進むとショック症状をおこし、死に至る

このように熱中症は、健康なワンコであっても状況が悪化すれば短時間で命取りになる恐ろしい病気です。

熱中症になりやすい具体的な状況としては、炎天下の室外や車内で長時間放置しておくこと、クーラーを切った室内で長時間お留守番させることなどです。逆に考えると、暑いのはどうしようもできませんが、人間側の気配りで熱中症の大半は防ぐことが可能です。

では次に、熱中症になってしまったときの対処方法を考えてみましょう。

■体温を下げる

異常な高体温が原因なので、水をかける、水風呂に浸ける、濡らしたタオルで体をくるむなどしてください。特に④以上の症状が見られる場合は、命にかかわる緊急事態です。迅速に体を冷やすことが生死を分けることになります。

■なるべく早く動物病院へ連れていく

熱中症は緊急疾患ですから、迅速な治療ができるかどうかが生死の分かれ目となります。体を冷やしながら連れていきましょう。

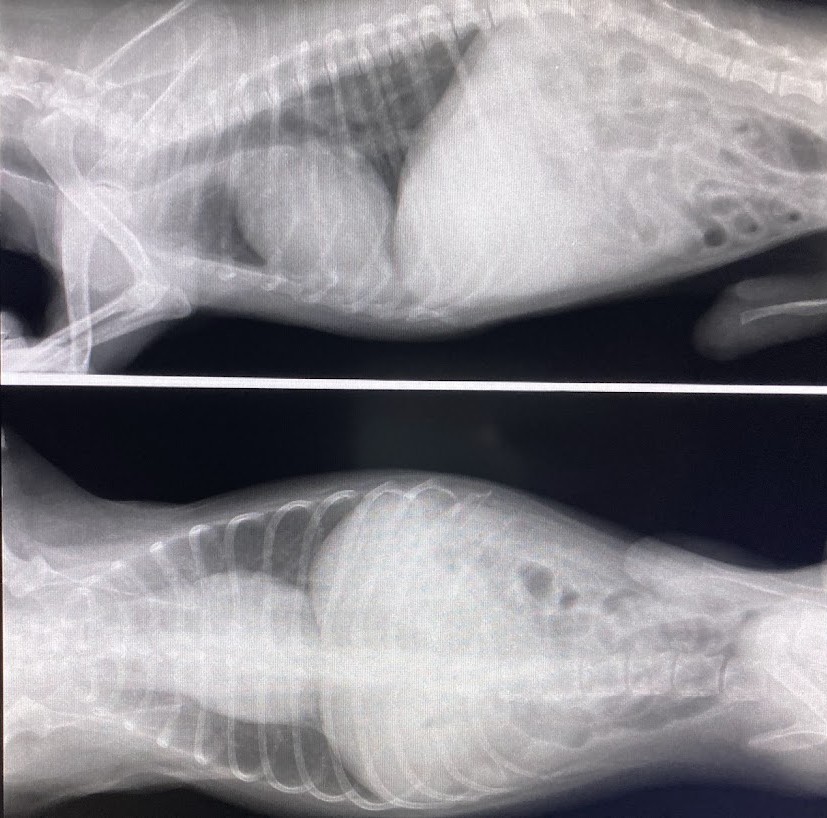

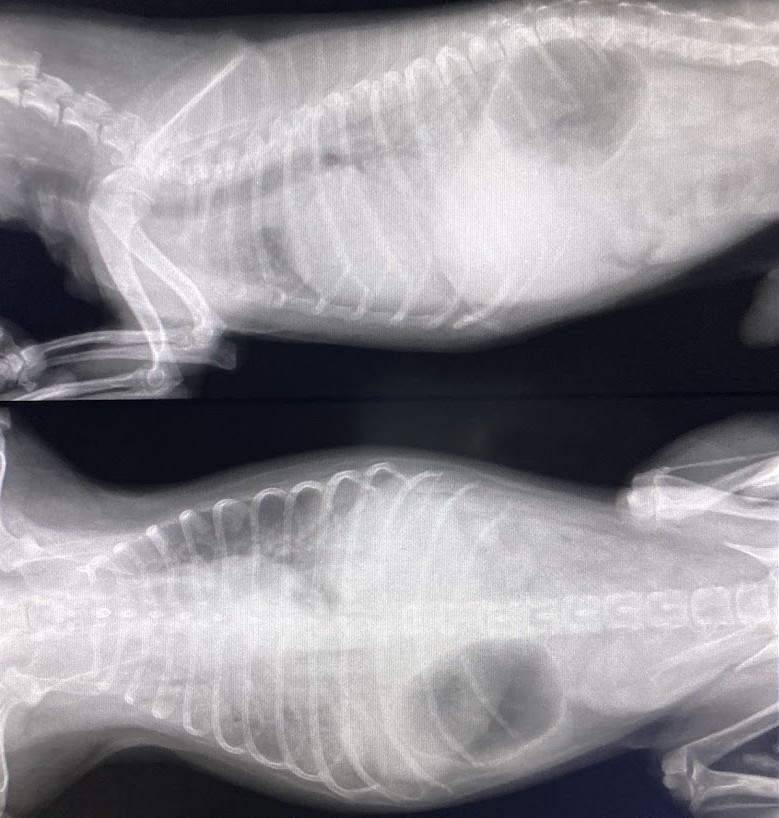

心不全

人間と異なり、汗をかいて体温調節できないワンコたちは、舌を出してハーハー呼吸することで体温調節しています。過呼吸状態が続くと心臓に負担がかかり、心不全状態になる恐れがあります。急性の場合は突然失神したり、荒い呼吸が止まらなくなったり、そのまま放置しておくと肺水腫や心停止などの危機的状況に陥ります。

対処は、まず涼しくして状態を安定させること。その後に病院での適切な治療が必要となります。

皮膚病

ワンコの室内飼育率が上がり、皮膚病は1年を通して動物病院にかかる病気の上位にランクインしています。特に、暑い時期はアトピー性皮膚炎以外にも、ノミアレルギーや細菌性皮膚炎などの発生率もピークに達します。

また、アスファルトは想像以上に温度が上がるため、炎天下の散歩で足の裏をヤケドすることもあります。

定期的なブラッシングやシャンプー、ノミ駆除をきっちりおこない、皮膚病の予防と早期発見に努めてください。

夏バテ

私が小学生のころは、まだエアコンなんてハイカラなものはありませんでした。夏休みになれば昼は外で汗まみれになって遊びまわり、夜は1台の扇風機の風を弟と奪い合ったものですが、夏バテなんて誰もしていませんでした。人間同様、ワンコも年々夏バテが増えています。ではなぜワンコにも夏バテが増えたのでしょうか。以下の要因が考えられます。

・気温が年々上がっていること

・エアコンの普及で室内と室外の温度差が極端に広がり、体温調節機能が狂いがちなこと

・室内飼育のワンコが大部分となり、クーラーで冷やしすぎることで自律神経系のバランスが崩れ体調を崩す機会が増えたこと(いわゆるクーラー病)

そもそも夏バテは病気ではなく、「暑さ(高温と高湿)に体が適応しきれなくなった状態」のことで、暑い時期特有の体調不良を意味します。その主な症状は、以下の通りです。

・食欲が低下する

・疲れやすくなる

・下痢や嘔吐が増える など

夏バテは、軽症なら養生すれば回復しますが、長びいて体力が落ちるといろいろな病気の原因ともなります。

胃腸炎

夏バテになったワンコは体力が落ち、真っ先に消化機能が低下します。食欲不振はその初期症状で、進行すると下痢・嘔吐などの胃腸炎を起こします。中には、暑いからと水をがぶ飲みして胃が弱り、胃腸炎になるワンコもいます。

胃腸炎の場合、軽症なら食事量や内容を制限して回復することもありますが、こじれると肝臓・膵臓といった消化にかかわる内臓機能まで損ねてしまうこともあります。症状が続くようであれば、かかりつけの病院で一度チェックしてもらいましょう。

以上、代表的なトラブル(病気)をいくつかあげてみました。続いてはトラブル対処法を考えてみましょう。

予防法

温度調節

とにかく暑すぎないようにしてあげてください。クーラーは必需品です。とはいえ、ワンコの生活空間は我々よりも低い位置にああるため温度が下がりやすく、クーラーを効かせすぎるのも良くないのでご注意を。人間が少し暑さを感じる程度がワンコにとって適温と考えてください。

室外飼育の場合は、暑い日だけでも家の中で過ごさせてあげるほうがいいかと思いますが、常に日陰になるスペースを作ったり、扇風機で風を送ったりと、できるだけの工夫をしてあげてください。

規則正しい食生活

暑いとどうしても食欲が落ち、主食を残すとついついおやつを多くあげてしまいがちです。栄養バランスを考えて、主食に肉類のスープなどを足して嗜好性を高めてみましょう。また、脱水予防として、飲み水は切らさないよう充分に用意してください。

涼しい時間帯での散歩・運動

散歩や運動は涼しい時間帯を選び、体力に合ったペースで無理せずに行いましょう。といっても、涼しい時間帯はほとんど夜しかないので、暗い道には気を付けましょう。

おわりに

猛暑の京都もかつては五山の送り火を鑑賞してお盆が過ぎれば暑さも少し落ち着いたものです。また、昔から「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるように、お彼岸が過ぎれば涼しい秋になったものです。しかしどうでしょう。近年は10月になっても夏日が続いたりしますので、暑さ対策はまだまだしばらく必要ですね。

元気に楽しく1年を過ごすためにも、暑い季節を上手に乗りきりましょう。

【執筆者】

由本雅哉(ゆもと・まさや)

獣医師。ふしみ大手筋どうぶつ病院(京都市伏見区)院長。「動物も飼い主さんもスタッフも楽しく」をモットーに、東洋医学を取り入れながら「体にやさしい治療」を心がけている。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!