一緒に暮らしている愛犬が、下痢や嘔吐を一度もしたことがないということはほとんどないと思います。

今回は、いざというときに慌てずに対応できるように、下痢・嘔吐の原因や家庭でできる対処法、そして動物病院での検査・治療について解説します。

嘔吐と吐出の違い

「吐く」といっても、実は嘔吐と吐出という2種類の症状があります。

嘔吐

吐く前にえずき(お腹が動いて「オエッ、オエッ」というような音を出す)があり、胃の中のものを吐き出します。通常は食欲が落ちます。この場合には、主に胃や腸の病気が疑われます。

吐出

前ぶれもなく、まるで「ゴジラが火を噴く」ように液体や未消化の食べ物を勢いよく吐き出します。通常、食欲は落ちません。こちらは主に食道の病気が疑われます。中でも、突発的な場合には食道内に異物があることが最も多いです。おやつの丸呑み、リンゴやササミなどが食道を閉塞していることがあります。

食道は非常に薄くてもろい臓器なので、早く処置をしないと食道が破れて死亡することがある恐ろしい病態です。おやつなどは丸呑みしても大丈夫な大きさにちぎって、小さくしてからあげることが重要です。

この区別は少し難しいですが、診断の近道になるので判別できるようにしておくと良いと思います。

下痢と嘔吐の考えられる原因

急に下痢や嘔吐をする一般的な原因は、次のようなものがあります。

・食事の影響(食べ慣れないもの/食べすぎ)

・環境の変化(雷、来客、旅行など)

・異物の誤飲

・ウイルス/細菌/寄生虫などの感染症

・薬による副作用

・毒物の摂取

診察の現場では、普段食べないものを食べてしまったケースや、環境の変化によるストレスで下痢と嘔吐をしているケースによく遭遇します。異物を誤食してしまうと、胃の中での物理的な刺激による胃炎や、腸に詰まって腸閉塞になることもあります。

下痢や嘔吐は非常に多くの病気で見られる症状でもあります。腎臓病や肝臓病、がんなどの重い病気が原因(基礎疾患)の場合でも見られますが、通常は徐々に症状が現れるため、体重の減少などの慢性的な症状を示します。また、頑固な下痢や嘔吐、腹痛などが見られる急性膵炎は命に関わる恐ろしい病気です。下痢や嘔吐が続くようであれば、すぐに動物病院に受診しましょう。

病院に行く前にできること

元気がある場合は、まず1回食事を抜いて様子を見ることも考慮しましょう。誤飲が疑われる場合は、家の中で物がなくなっていないかを確認してください。若い犬や大型犬は誤飲のリスクが高いので、よくチェックしてください。嘔吐が続く場合は、脱水が心配なので早めに動物病院に受診してください。

また、次の場合はすぐに動物病院へ連れて行ってください。

・下痢や嘔吐を何度も繰り返している

・異物を誤飲した可能性がある

・元気がなくぐったりしている

病院で行われる検査

下痢と嘔吐の症状がある場合は、動物の状態や年齢、症状の重症度によって、以下の検査をします。

・糞便検査:寄生虫、腸内細菌のバランス、ウイルス感染の有無を調べます。

・血液検査:脱水や、膵炎・肝臓病・腎臓病などの重い病気が隠れていないかを確認します。

・腹部X線検査:異物誤飲の確認に有効です。

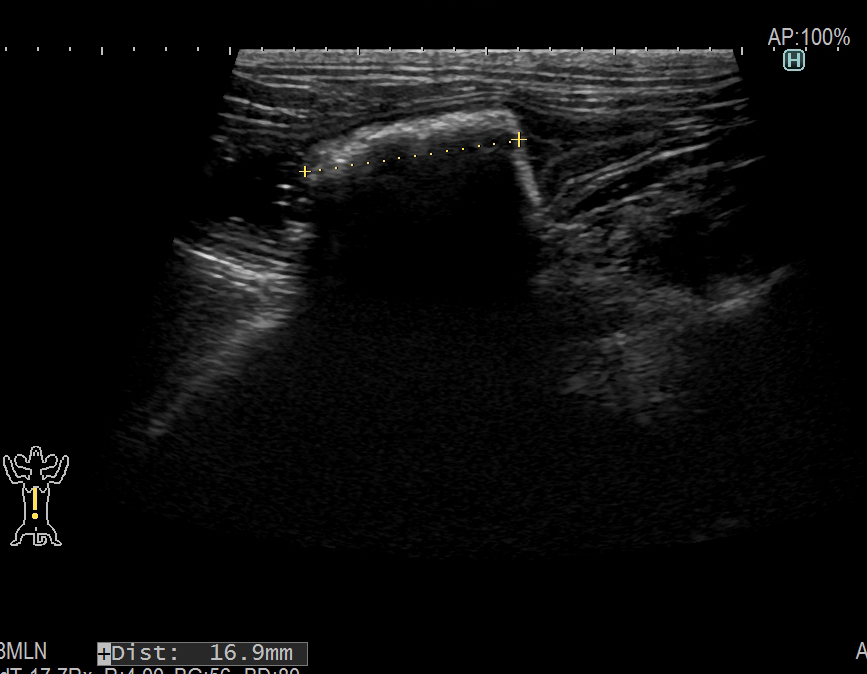

・腹部超音波検査:腸管の動きや形態、異物の有無を確認します。

・内視鏡検査:通常は慢性的な嘔吐・下痢の原因追及のための検査ですが、異物の誤飲が疑われる場合には診断とともに異物除去の治療も同時に実施できます。

主な治療

急性胃腸炎であれば、吐き気止めや下痢止め、整腸剤などで対応します。必要に応じて絶食・飲水制限をし、皮下点滴で水分と電解質を補給します。

異物がある場合には内視鏡または手術で除去します。

予防のポイント

人間の食べ物を絶対にあげないことはもちろん、普段のフードやおやつ以外はなるべく与えないようにしましょう。また、串や棒付きの食品も控えましょう。

誤飲しそうな物は犬の届かない場所に置くようにし、かえって飲み込む危険性があるので、口にくわえた異物を無理に取ろうとしないようにしてください。

おわりに

急な下痢・嘔吐は、食事や環境の変化、誤飲などが主な原因です。

何度も嘔吐や下痢をする、ぐったりしている、誤飲の可能性がある場合は、すぐに動物病院へ行きましょう。

元気があれば一時的に食事や水を控えて様子を見ることもありますが、次の日も続くようであれば動物病院への受診が必要です。

誤飲を防ぐために犬の身の回りの環境を整えましょう。愛犬の健康を守るためには、日常の観察と早めの対応が大切です。

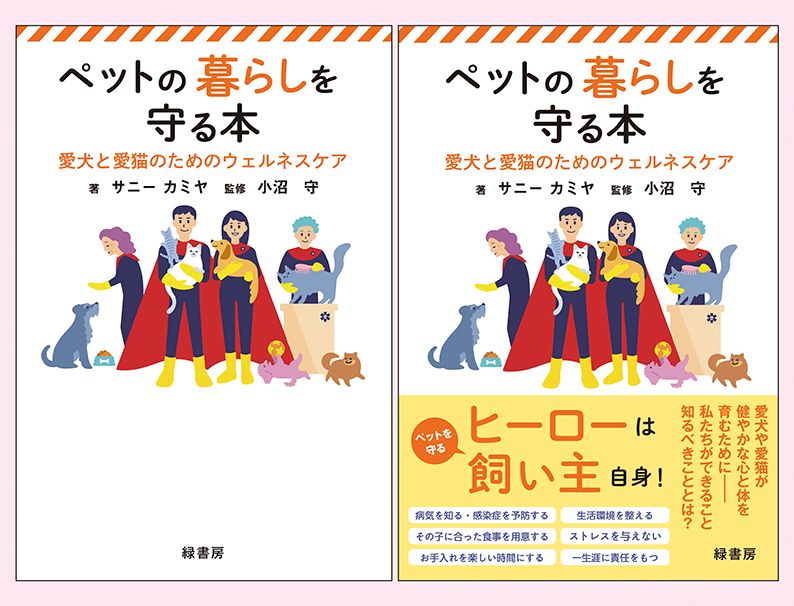

【執筆者】

高橋雅弘(たかはし・まさひろ)

獣医師。高橋ペットクリニック(福岡県春日市)病院長。1997年日本獣医畜産大学(現 日本生命科学大学)獣医畜産学部 獣医学科卒業。著書に『写真と動画でわかる 犬と猫の内視鏡:消化管・鼻咽頭の検査・処置テクニック』(単著、緑書房)『犬と猫のベーシック画像診断学 腹部編』、『子犬と子猫の診療ガイド』(ともに分担執筆、緑書房)、『犬と猫の臨床救急医療』(分担執筆、ファームプレス)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!