近年の動物医療の進歩に伴い、犬や猫などの伴侶動物も寿命が延びてきました。その結果、人間と同様に動物でも「がん」が死亡原因の大きな割合を占めるようになっています。

今回は、その中でも遭遇する頻度の高い「犬のリンパ腫」について解説します。

「がん」とは?

「がん」は、遺伝子の異常によって無秩序に細胞が増殖する疾患の総称です。「がん細胞」は、高齢動物に限らず日常的に全ての動物の体内で発生しています。通常、それらの細胞は免疫システムによって速やかに排除されますが、免疫システムをかいくぐって増殖し続けるものが「がん」「腫瘍」となります。

漢字の「癌」とひらがなの「がん」は使い分けられることがあり、「癌」は上皮系の悪性腫瘍を指す一方で、「がん」はより広い意味で使われます。

犬のリンパ腫

血液の中で免疫を担当する白血球が無秩序に増殖してしまう病気があります。いわゆる「血液のがん」ですが、中でも骨髄(血液細胞を造っている場所)の外で白血球の一種であるリンパ球が腫瘍化したものが「リンパ腫」です。一方、骨髄でリンパ球が腫瘍化すると「リンパ性白血病」と呼ばれ、治療法や経過が異なることから区別されています。

リンパ球は全身に広く存在するため、様々な場所で発生します。犬では、全身のリンパ節を中心にしこりを形成する「多中心型リンパ腫」や、胃や腸などで発生する「消化器型リンパ腫」が多くみられます。

犬のリンパ腫の症状

リンパ腫の症状は、発生した場所や進行度によって異なります。

多中心型リンパ腫

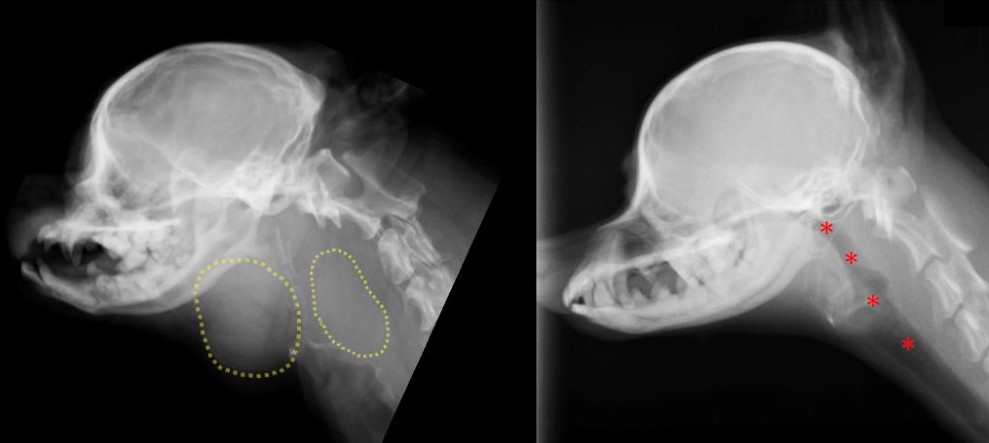

目立った不調がないまま、体のしこりに気づいて発覚することが多くあります。一方で、元気がなくなったり、食欲が低下したりすることもあります。これは、リンパ球が本来持つ炎症を起こす機能が暴走し、過剰な炎症反応によって発熱などの全身症状が現れるためです。また、しこりができる場所によっては、気道が圧迫されて呼吸困難になるなどの物理的な影響が症状として現れることもあります。

消化器型リンパ腫

腫瘍細胞が正常な機能を妨げたり、しこりによって食物の通りが悪くなったりすることで嘔吐や下痢、食欲不振などが多くみられます。中には、腸の内容物が腹腔内に漏れ出すことで生じる緊急疾患である「腹膜炎」の背景に、消化器型リンパ腫が関与していることもあります。

犬のリンパ腫の診断

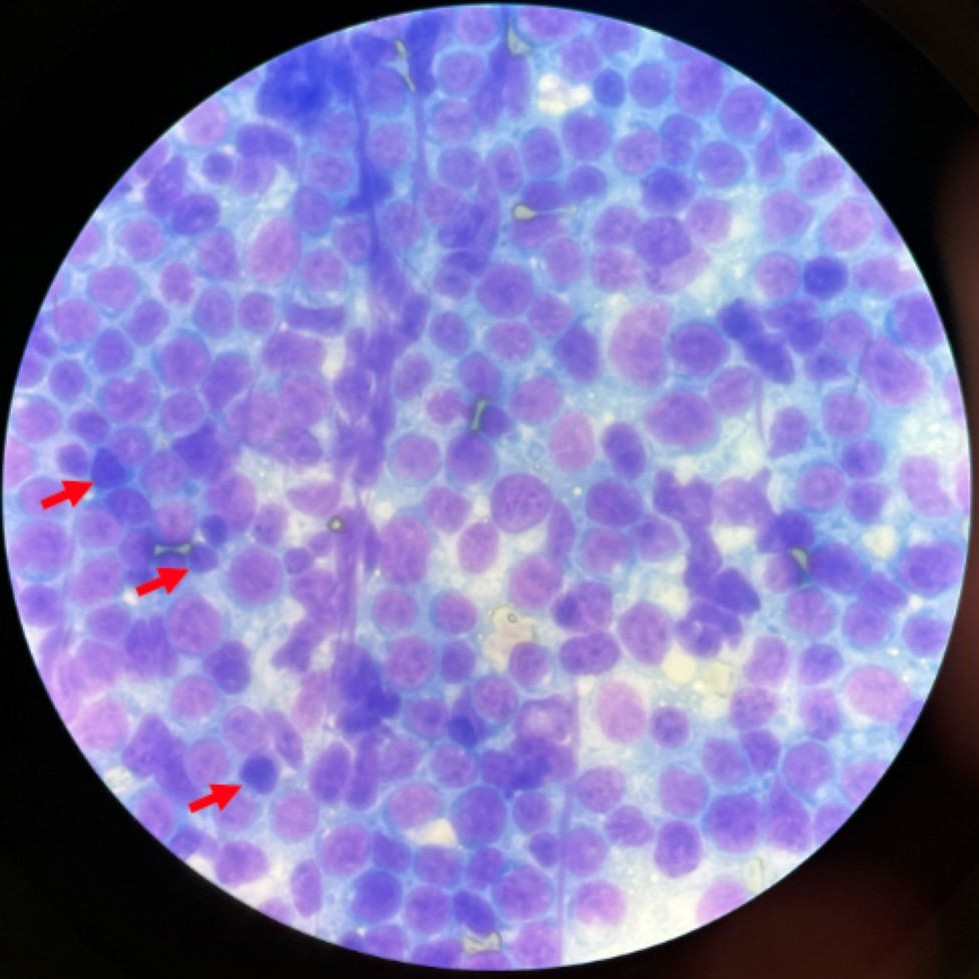

多くの場合、病変部から細い針を使って採取した細胞を顕微鏡で見る「細胞診」による診断が可能です。診断の補助として、リンパ球の種類(B細胞・T細胞)を分類するための遺伝子検査が用いられることもあります。悪性度の低いリンパ腫に対しては、細胞診のみでは正常なリンパ球との見分けがつかないことがあり、より大きなかたまりを採取する「組織生検」を行う必要がある場合もあります。

がん治療の基本

リンパ腫の治療を説明する前に、「がん」治療の大きな枠組みについて触れます。

「がん」の三大治療といえば「外科療法(手術)」「化学療法(抗がん剤)」「放射線治療」であり、これは動物の場合も同じです。

このうち、外科療法と放射線治療は局所(手術の場合は切除する場所、放射線の場合は放射線を照射する場所)では最大の効果を発揮しますが、それ以外の場所での効果は期待できません。対して、化学療法は投与方法により例外はありますが、基本的に全身に作用します。腫瘍の種類との相性やそれぞれの治療法の守備範囲を総合して適切な治療方針が決定されます。

犬のリンパ腫の治療

犬のリンパ腫に話を戻します。リンパ腫は「血液のがん」であり、基本的に全身性の腫瘍性疾患です。検査で確認できるしこりなど以外にも、腫瘍細胞が存在していると考えて治療にあたる必要があります。また、リンパ腫は抗がん剤が効きやすいという性質があります。これらの要因から、特殊な例を除いて、犬のリンパ腫の治療は化学療法が主軸となります。

では、犬のリンパ腫は化学療法をすれば治るのでしょうか? この質問にお答えするには「寛解」と「根治」の違いについて触れる必要があります。

多くの場合、リンパ腫は抗がん剤がよく効き、あらゆる検査でリンパ腫が検出できなくなる「完全寛解」と呼ばれる状態に達します。一方で「根治」とは、体から腫瘍細胞が完全に排除され、再発や転移の恐れが全くなくなった状態を指します。しかし、「完全寛解」の時点で体内にリンパ腫細胞が一つもいないわけではなく、抗がん剤への耐性を獲得した腫瘍細胞が潜伏していると考えられます。このため、多くの犬のリンパ腫では、再び病変が出現し、抗がん剤が効かなくなって亡くなってしまいます。全身性の腫瘍性疾患である犬のリンパ腫は根治が難しく、化学療法は緩和が目的となります。

私たち獣医師が治療に臨む際は、これらの点を飼い主に十分に理解していただけるよう努めています。たとえ行き着く先が同じでも、元気に過ごせる時間を少しでも長くしてあげること、そしてリンパ腫による苦痛から解放してあげることには十分に意味があるため、積極的な治療方針として化学療法を提案することが多いです。

リンパ腫の早期発見に向けてできること

人の言葉を話せない動物たちのわずかな変化に気づくためには、日頃からよく観察することが大切です。体の表面から触れることのできるリンパ節の腫れの有無は、慣れれば自宅でも確認できます。また、いざというときに検査や治療がスムーズに進むように、普段から動物が人に触れられることに慣れさせておくことも有効です。

獣医師は飼い主からの聞き取りによって動物たちの症状を確認します。日々の食欲や元気の有無、排せつの状況などを簡単な日記として記録しておくと、経過を正確に伝えられ、その後の検査や治療に役立ちます。

まとめと展望

犬のリンパ腫は発生頻度の高い腫瘍で、はじめは抗がん剤によく反応しますが、長期的には効果が得られなくなって亡くなってしまうことが多い腫瘍です。有効性がある程度確立された抗がん剤の組み合わせは存在しますが、1年以上生存できる割合は高くありません。新しい薬剤や放射線治療の組み合わせなどが治療成績を向上させるための方法として研究され続けています。

人の医学と同様、獣医学も日進月歩ですから、明日には新しい治療法が開発されているかもしれません。私たち獣医師も常にアップデートされる診断治療に関わる情報にアンテナを張って、日々の診療をより良いものにできるよう努力し続けていきます。

【執筆者】

岩永優斗(いわなが・ゆうと)

1995年鹿児島生まれ京都育ち。獣医師、第1種放射線取扱主任者、日本獣医がん学会 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種。2019年、北海道大学獣医学部を卒業し舞鶴動物医療センター(京都府)にて4年間勤務。その後、KyotoAR動物高度医療センター(京都府)にて全科インターンとして勤務。2025年4月より同施設腫瘍科に配属。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!