健康診断はなぜ必要なのか

日本人の平均寿命は、女性が世界第1位、男性は第6位と日本は世界的にも長寿の国として知られています。これは、医療技術の進歩だけではなく、国をあげて行っている様々な健康診断や定期検診による病気の予防と早期発見が国民全体に定着しているからです。日本での集団検診は、1937年の保健所法から始まりました。当時の日本人の平均寿命は40歳台でしたが、その後わずか100年近くの間に平均寿命が約2倍になっています。

それでは、犬の寿命はどうでしょうか? 人ほど正確なデータはありませんが、ひと昔前の犬は外飼いが多く、フィラリア症や交通事故、ジステンパーやパルボウイルス感染症といった伝染病などで亡くなることが多かったようです。私が子どもの頃は、外で飼っていた犬が10年も生きると長生きだといわれるような時代でした。

人の健康は、国と医師、看護師、歯科医師などの医療従事者が見守ることで保たれています。一方で、犬の医療に関して国で定められた健康診断というものはなく、愛犬の健康を見守るのはご家族の皆さんとペットの医療に従事する我々しかいません。

物言わぬペットの場合は、具合が悪くなってから病院に行っても既に病気が進行していることが多いです。もう少し早く見つかっていれば治せたのに、と悔しい思いをすることも少なくありません。愛する家族がいつまでも健康で美しく生きられるように、ぜひ愛犬にも健康診断を受けさせましょう。

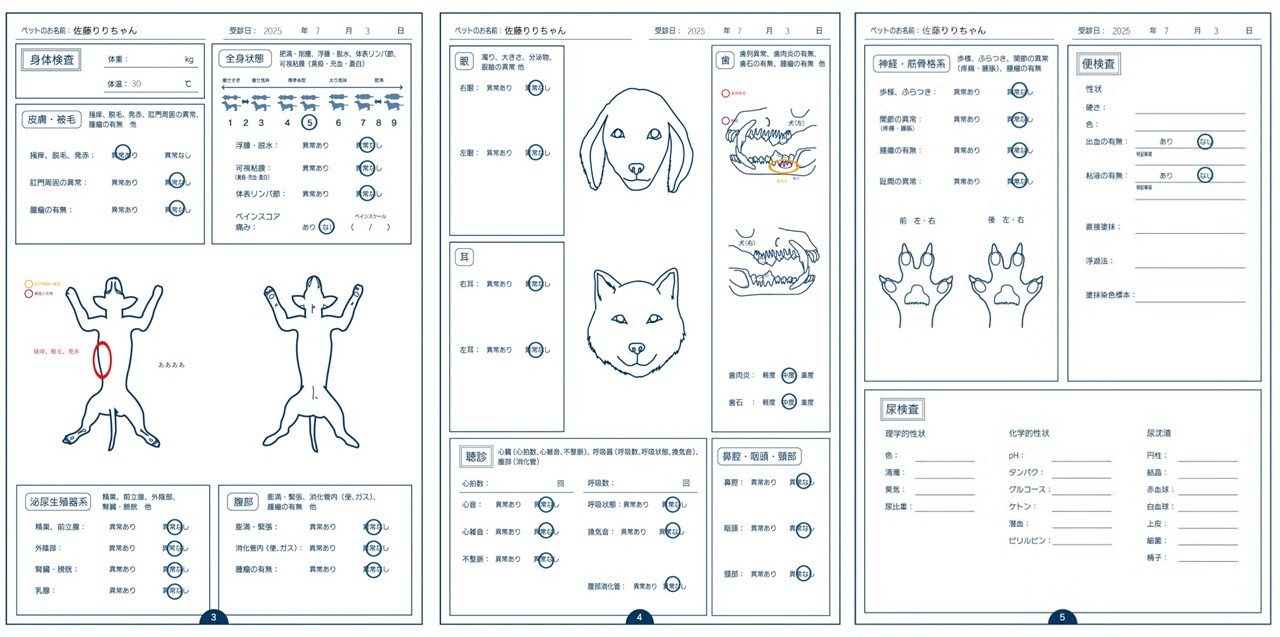

検査項目 健康診断ってどんな検査をするの?

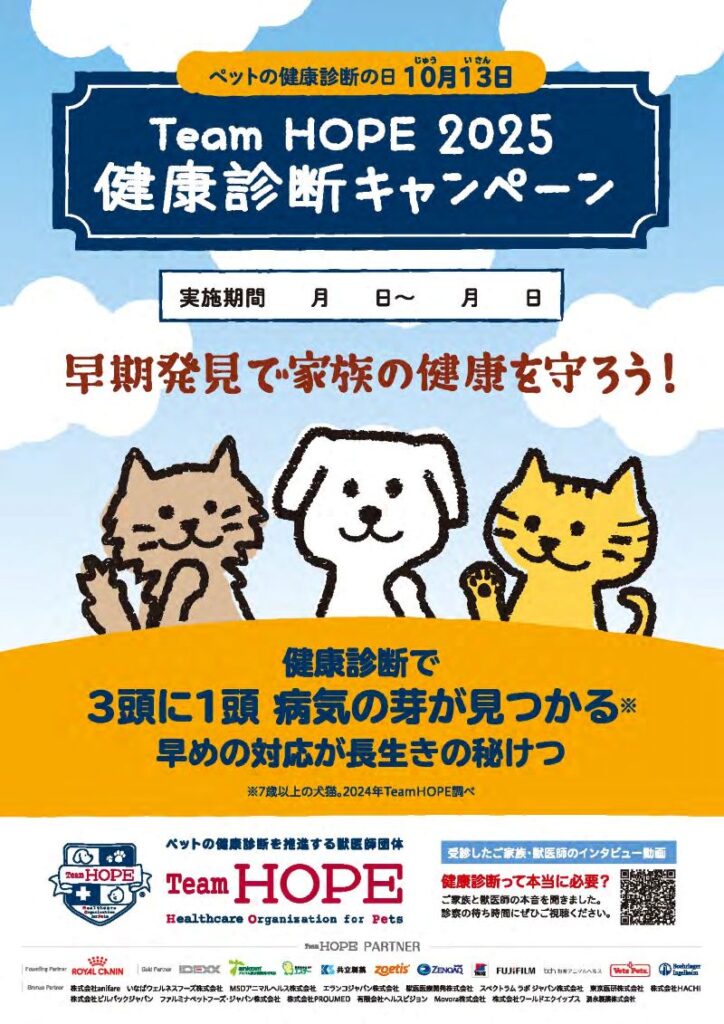

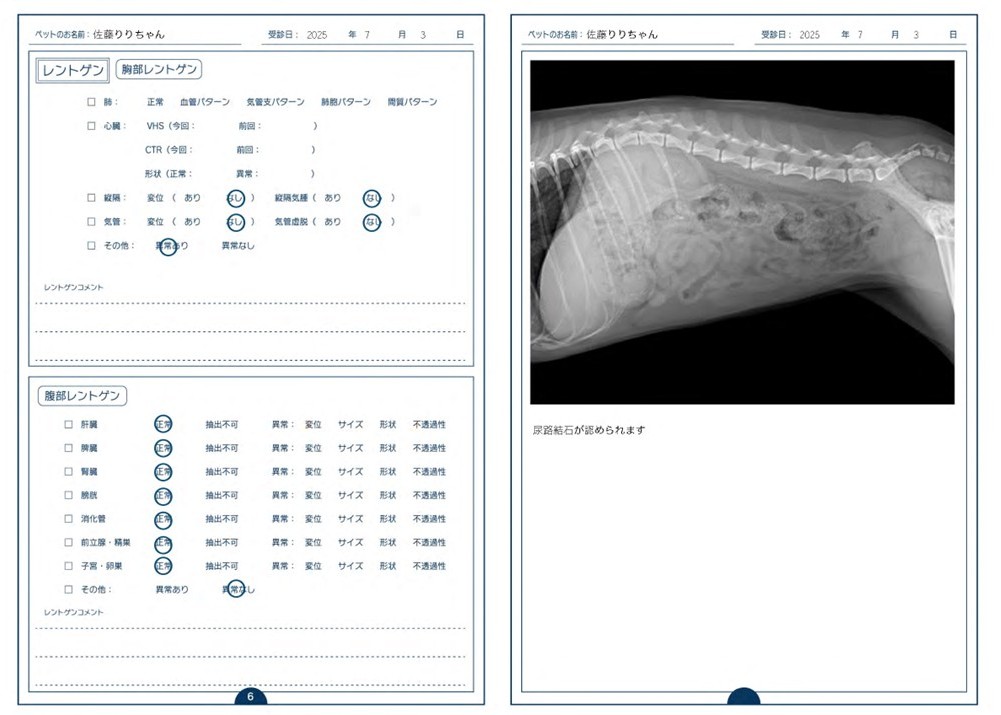

犬の健康診断として法的に定められている項目はありません。犬の健康診断に対しては、ペットの健康診断を推進する獣医師団体である一般社団法人Team HOPEが全国で同じ内容の健診を受けられるように検診項目を定めています。その基本内容は問診、視診、聴診、触診、尿検査、血液検査、胸部・腹部のレントゲンとなっており、その他年齢や犬種により追加の推奨検査が定められています。

人のような内視鏡検査やCT・MRIといった検査は麻酔などが必要となるうえに、すべての動物病院で受けられるものではないため、聴診器や顕微鏡、レントゲンといった全国のどの病院でも受けられる健康診断項目をTeam HOPEで定めています。この内容をもとに、愛犬にはどのような検査が必要なのか、かかりつけの先生と相談して検査内容を決めればより良い健診が受けられます。

何歳から受ければ良いの?

健康診断を受けるのに何歳からという決まりはありません。人は、生まれた瞬間や最近では生まれる前から、様々な検査をして身体に異常がないかを知ることができます。

実は、ペットである犬も生まれた時に口蓋裂や指の数の異常といった先天的な疾患がないか、身体検査を受けています。新しいご家族のもとに迎えられる前には、寄生虫や心臓の雑音、関節の異常がないかなど、きちんと調べられます。新しい家族に迎えられた後は、ワクチン接種などで動物病院に行く際に歯並びや生殖器の発育具合、関節の成長具合などの診察を受けることになります。これも一種の健康診断で、人でいう新生児健診や就学前健診、小児の歯科検診などと同じです。そういった意味では、健康診断は生まれた時から成長に合わせて何回か受けていることになります。

高校生や大学生が頻繁に健康診断を受けることがないのと同様に、犬も1歳を過ぎたら4歳ごろまで、病気とはほとんど無縁の生活を送ります。人でいう成人病が始まるのは、大型犬では5歳過ぎから、小型犬でも6歳以降、徐々にリスクが上がっていきます。この頃から、きちんとした健康診断が病気の芽を摘んで、発病させないという意味で重要になってきます。

どのくらいの頻度で受診すれば良いの?

5歳ごろまでは、年に1回の検査で十分です。この時期の検査の値は、その子が元気な時の正常値を表していることが多いので、「普段からこの子はこの値が高い」「いつもこの項目はこのくらいだ」といった特徴が把握できます。のちの健康診断で、異常値が出たときに、「いつもはこのくらいだけど今回はすごく高い」「異常値だけれども大体いつもこの値に近い」など、変化の具合を見ることができるため、元気で健康な時こそ年1回の健康診断は重要です。6歳を過ぎたら、かかりつけの先生に相談して、年に2回以上の健康診断を受けましょう。犬は人の4倍の速さで年を取るといわれています。年に4回の健康診断で、概ね人の年1回に相当すると考えることもできます。

注意点や準備しておくこと

健康診断を受けるにあたり、毎回同じ条件で受けることが重要です。毎回、朝絶食をしてから受けると血液検査の値に誤差が出にくくなります。また、検査に必要な尿や便などはなるべく新しいものを持っていきましょう。特に、尿は容器に入れたら保冷材などで冷やして持っていくとよいでしょう。また、できるだけ尿や便に土や砂などが付いていない状態が望ましいです。犬に不安を与えないために、普段から病院に慣らしておくとストレスなく検査が受けられます。またレントゲンで暴れてしまったり、興奮して熱や心拍が高めに出たりするようなことを防げれば、正確な検査にも役立ちます。

おわりに

昨今の健康ブームで、人の健康寿命に対する関心が高まってきています。健康診断を受けて積極的に病気を探し、病気の予防や早期発見でいつまでもはつらつとした人生を送ることは、皆の願いであり理想です。

物言わぬ犬においても、発病する前に病気を見つけて、いつまでも元気で愛らしい姿で生活させるためにぜひ健康診断を受けさせましょう。動物病院は愛犬が病気になってから連れていく場所ではありません。病気にさせないため、隠れた病気を早くに見つけて可愛い愛犬との幸せな生活をいつまでも続けるため、定期的な健康診断は最も有効な医療の一つです。

【執筆者】

上條圭司(かみじょう・けいじ)

獣医師。博士(獣医学)。1962年長野県生まれ。麻布大学獣医学部卒業。幼い頃より多くの犬や猫に囲まれて育ち、ペットのいない生活は考えられない。現在、VCAジャパン合同会社ゼファー動物病院院長、一般社団法人Team HOPE代表理事を務める。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!