「歯磨きは大事」と、よく耳にすると思います。しかし本当に大事なことは、歯を磨くことではなく、オーラルケアであり、歯磨きはその内の一つです。オーラルケアをしないで放っておくと、口の中でさまざまな病気にかかるリスクが高まります。それは、犬でも同様です。

今回は、口の中の病気の一つである「犬の歯周病」について解説します。

犬の歯周病はどういう病気?

歯周病は、歯の病気ではありません。「歯周」と「病」で区切って読んでください。

まず、「歯周」とは歯を支えるための組織のことで、大まかにいうとはぐき(歯肉)や歯が植わってる骨(歯槽骨)を指します。つまり、歯周病は歯に起こる病気ではなく、歯肉や歯槽骨が病気になるということになります。

口の中では何が起きているのか

人も犬も、口の中はもともと細菌がたくさんいる環境だということを知っていますか? 歯磨きをする前に、歯を綿棒などで拭うと白くべたっとした歯垢(プラーク)がついてきます。このプラークは食べかすではなく、口に中に住んでいる細菌たちの塊です。1ミリグラムに1億匹以上いるといわれており、これは便よりも多いくらいです。しかし、口の中にたくさんの細菌がすんでいるという状態が正常です。

歯周病は、歯周組織にこの細菌が感染することで起こります。つまり、歯の汚れではなく、「歯周組織の感染症」というのが歯周病の正体です。プラークが古くなるほど悪玉菌が増えていくので、毎日歯磨きをして古いプラークを残さないということが大切です。

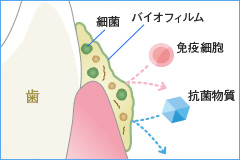

歯周病は物理的にプラークを取り除かなければ自然に治ることはありません。なぜなら、口の中では細菌たちが「バイオフィルム」を形成して、免疫や消毒・抗生物質などの薬に対して、通常の何倍も強い抵抗力をつけているからです。

むし歯はどうなの?

ところで、歯周病予防についてはさまざまな場面で聞きますが、犬のむし歯予防についてはあまり耳にしないと思います。それは、以下3つのことから、犬はむし歯になりにくく歯周病になりやすいからです*¹。

*¹ 稀ではありますが、むし歯にならないわけではないので、心配がある場合には動物病院に相談してください

① 口の中がアルカリ性なので、むし歯菌は増えにくく歯石は形成されやすい。人はやや酸性。

② 唾液にアミラーゼが含まれないため、でんぷんから糖が作られず、糖をこのむむし歯菌が増えにくい。

③ 人の奥歯のような臼状の歯は少なく、ほとんどの歯が尖った形状のため、むし歯菌が付着しにくい。

そのため、犬の歯磨きの目的は主に、歯周病予防(=プラークを取り除く)のためとなります。プラークは、食べかすではなく細菌の塊なので、歯磨きの際にあげたおやつのカスが口に残ることは、問題ありません。むし歯になりにくいという特徴は、歯磨きのトレーニングにとっては非常にラッキーなことです。

犬の歯周病の症状

口臭にはご用心

歯周病の程度によりさまざまな症状が認められますが、まず気にしてほしいことは「口臭」です。

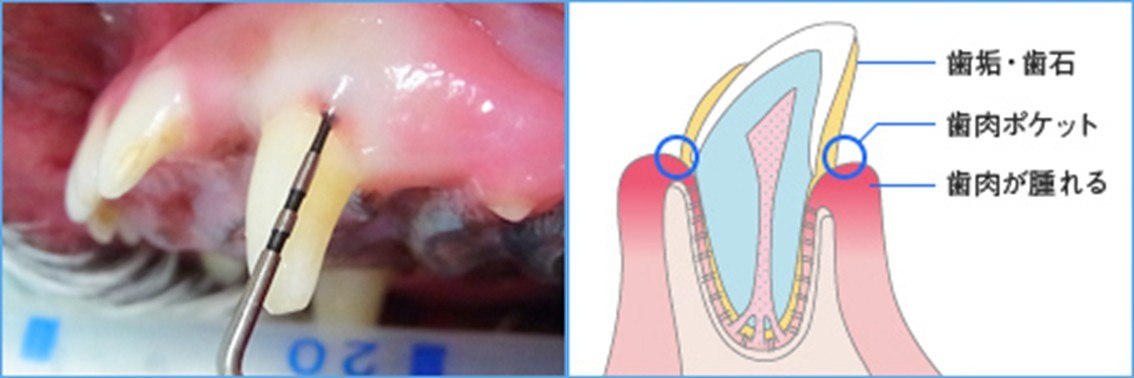

多くの飼い主が歯の汚れ(歯石)を気にしたり目安にしたりしますが、実は歯石になるとすでに細菌たちは死んでしまっていて、歯周病の直接の原因にはなっていません。歯周組織の病気なので、歯の汚れではなく、歯肉の腫れや後退、排膿など歯の周りの状態により重症度を判断します。口臭は外から確認しやすい指標の一つといわれています。

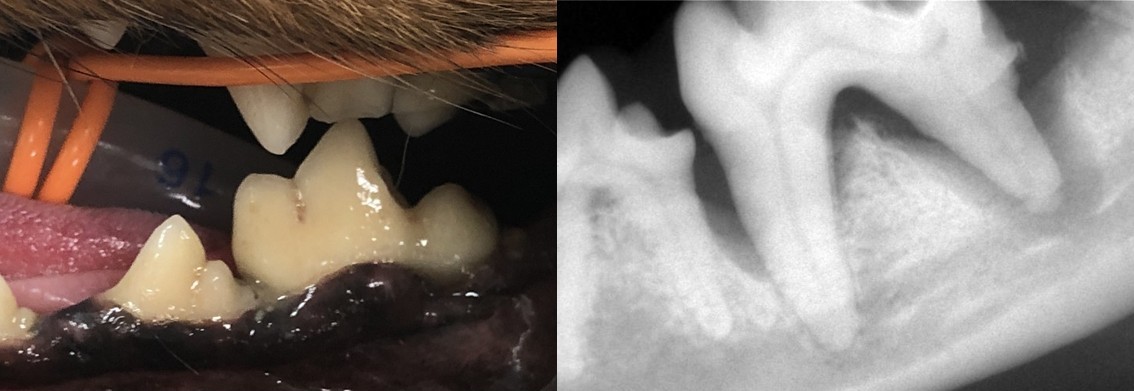

歯はきれいに見えるけれども口臭が強いという場合、歯肉の下では歯周病が進行しているということもよくあります(逆に歯石だらけでも、意外と歯周組織のダメージは少ないということもあります)。

口以外に症状が出ることも

歯周病の症状の一般的な進行としては、まず歯垢中の細菌により歯肉炎が起こります。そのままプラークを放置すると歯垢中の悪玉菌が増えて、歯槽骨や歯肉の後退をともなう歯周炎になります。そして歯が揺れる、歯が抜けるというように続きます。しかし歯が抜けずにずっと口の中に残る場合も多くあります。悪い歯がずっと口の中にあることで、細菌が通常よりも増えて歯の根っこに膿が溜まり、顔が腫れる、歯にくっついている細菌やその毒素によって心臓や腎臓に負担がかかる、歯槽骨が吸収されていきあごの骨が溶けて骨折にまで至る、など、口とは別のところに症状があらわれることもあります。

治療法

歯石がついたり歯肉炎が起こっていたら、動物病院で麻酔をかけて歯石除去や抜歯などをする必要があります。

人と大きく違うのは、口の治療に全身麻酔が必要なことではないでしょうか。どうにか麻酔をかけないで出来ないかと思われるかもしれませんが、残念ながらしっかりした治療を行うためには全身麻酔は必須になります。

麻酔をかけずに歯石を取るという方法を聞いたことがあるかもしれませんが、おすすめしません。それは、歯周病の原因は歯の汚れではなく、歯肉の下の問題だからです。麻酔をしていない状態でそこまで清掃することは、現状不可能だと思います。見える汚れだけを落とすだけで、歯周病の治療にはなりません。

歯槽骨が溶けてしまうような重度の歯周病では、抜歯を選択することも多くあります。犬は食べ物をほとんど丸呑みしてしまうので、歯を失っても日常生活には困りません。しかし、かじる楽しみを残してあげたいという場合、最近では歯周組織の再生治療などを手掛けている専門病院もあるので紹介してもらうのもいいでしょう。

お家でできるケア

お家で出来るケアは、「歯磨き」です。歯ブラシを使ってのケアが最も良いとされています。歯ブラシの形は、人と同じく片側に植毛されたヘッドの小さいものが小回りも利いて使いやすいと思います。毛先にはいくつか種類がああるので、どの毛先の歯ブラシがいいか動物病院の先生と相談してみてください。

ただし、どんな状態でも歯磨きをすればいいというわけではありません。「歯石がついていますね」「歯周病があります」などとお伝えすると「これからは歯磨きをがんばります」とおっしゃる飼い主が多いです。歯周病が重度になっている場合、歯磨きでは歯周病治療はできないばかりか、犬にとっても苦痛になってしまします。まずは麻酔下での治療をしてから歯磨きを開始してあげましょう。

「歯磨きをしてあげなかったから麻酔をかけないといけないことになってしまった。ダメな飼い主だ」と思わないでください。歯磨きを毎日していたとしても、年に1回麻酔をかけてメンテナンスをしてあげることが、本来は推奨されています(状態によって、もっと間隔が短くなったり長くなったりすることもあります)。

人もだいたい毎日歯を磨いていますが、それでもやっぱり磨き残しがあり、定期的に歯科医院でのクリーニングが推奨されていることと同じです。犬の場合も、外側はきれいでも内側に磨き残しが多かったり、歯と歯の隙間などで歯周病が進んでいたりというように歯ブラシ1本で完全に予防できるものではありません。

まとめ

歯周病の予防やお家でのケアは、ダイエットと似ています。今日1日歯磨きをしなかったからといって、翌日に歯周病が一気に重症になることはありません。逆に、今日歯磨きをしたからといって目に見えてピッカピカになるわけではありません。結果がすぐに見えにくいものは継続が難しいのです。

人が自分の歯磨きは続けられるのは、歯を磨くことで口の中のべたつきがすっきりするという結果がすぐに得られることも一因だと思います。他人の歯を磨いてもすっきり感はないので、磨いた側に報酬はありません。

犬の歯磨きでは、ご褒美をあげながら行うのが成功の秘訣ですが、同時に、磨く側の自分にもご褒美をあげるなど考えてみてもいいかもしれません。

どうしても歯磨きを受け入れてくれない場合は、歯石がつきにくくなったり歯周病を起こりにくくしてくれるサプリメントやデンタルケア製品を使ってあげましょう*²。大事なことは、歯を磨く磨かないということではなく、常に口の健康を気にかけて、必要があれば病院で治療をするということです。

*² 特にガムや噛んで使うものは硬さに注意してください。硬すぎるものを噛むことで歯が折れるという事故がおこります。歯のために、と書いてあっても硬すぎるものは避けましょう。

【執筆者】

竹内眞弓(たけうち・まゆみ)

獣医師。2002年日大生物資源科学部 獣医学科卒業。勤務医、雑誌編集などを経て、現在、成城こばやし動物病院(東京都 世田谷区)に所属。小動物歯科研究などで学び、歯科治療に取り組む中で、重度の歯周病になる前の治療の重要性を痛感している。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!