ヤドカリの魅力

水槽の底をのんびりと歩いて暮らすヤドカリ。ヤドカリといっしょに暮らしていると、様々な姿を見せてくれます。人間の気配を感じるとびっくりして貝殻に引っ込み、少しするとおそるおそる出てきます。ふだんは静かにじっとしているのに、餌を入れた瞬間に一斉に動きだして、餌をハサミで掴んで食べる姿はなんとも愛おしいです。

水槽で飼育することで、ヤドカリのさまざまな生態をじっくりと観察できます。例えば、オスとメスを同じ水槽で飼育すると「交尾前ガード行動」が見られます。オスは、交尾・産卵間近のメスが背負っている貝殻の縁を左ハサミ脚でつかんで、交尾を終えてメスが産卵するまでそのメスを持ち歩きます。産卵を終えたメスと次に自分が確実に交尾するための行動です。

ところで、ヤドカリといえば南西諸島の砂浜をテケテケと歩いている「オカヤドカリ」を想像する人もいるかもしれません。オカヤドカリの基本的な生態は、海のヤドカリと共通することもありますが、あかちゃんのうちを海中で過ごし、貝殻に入るとやがて陸上にあがる点が異なります。

今回紹介するホンヤドカリは、その一生を海中で過ごします。マリンアクアリウムでは水質安定役として最初に水槽にいれられがちなヤドカリたちですが、おそらく海生生物のなかでも飼育しやすい部類なのではないでしょうか。だからといって安易に飼育を始めることなく、この記事を参考に適切な環境を整えてあげてください。

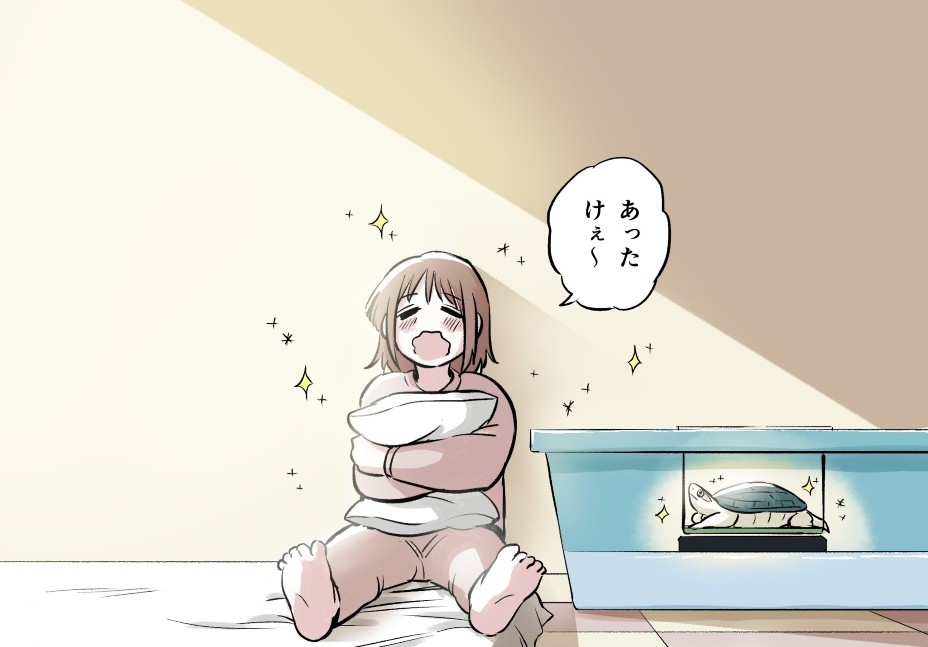

また、ヤドカリを飼育するつもりがなかったものの、貝殻拾いで間違ってヤドカリを持って帰ってきてしまったり、スーパーで買った巻貝にヤドカリが混じっていたりして、飼い方がわからず途方に暮れている人の参考になれば幸いです。

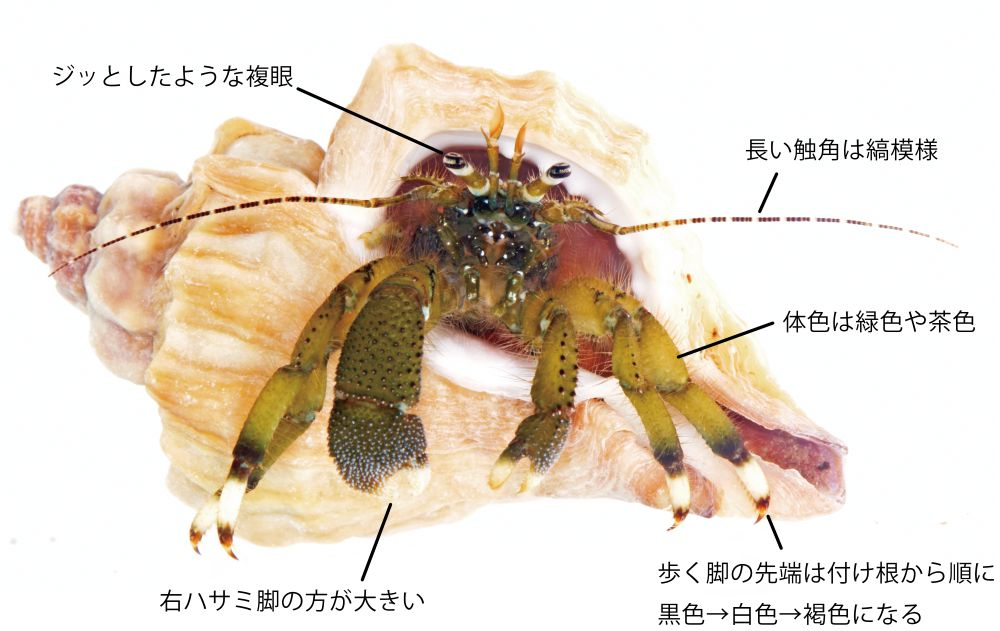

ホンヤドカリの特徴

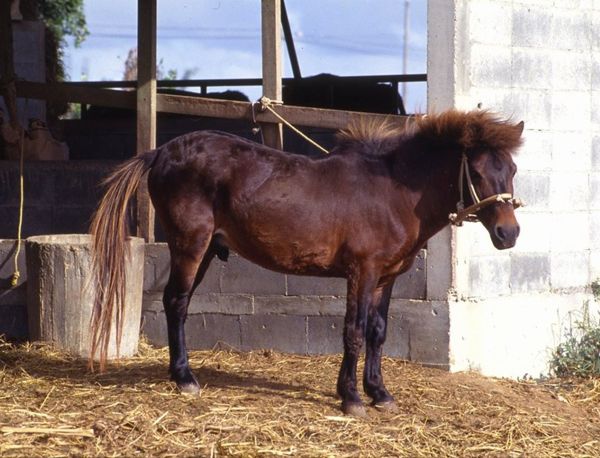

ホンヤドカリは北海道から九州にかけて分布する小型のヤドカリで、日本の磯で最もよく見られるヤドカリの一種です。野生・飼育下ともに正確な寿命は知られていませんが、丁寧に飼育をすると2年以上は生きます。

雌雄を判別する際には、オスは第5胸脚の付け根に、メスは第3胸脚の付け根に生殖孔があるので、そこを観察して見分けます。ホンヤドカリの場合は、オスはメスよりも右ハサミ脚が大きくなる性的二型(生殖器以外の外見に現れる雌雄差の形質)が見られます。

飼育に必要なもの

私の飼育環境を例に、飼育に必要なものを紹介します。

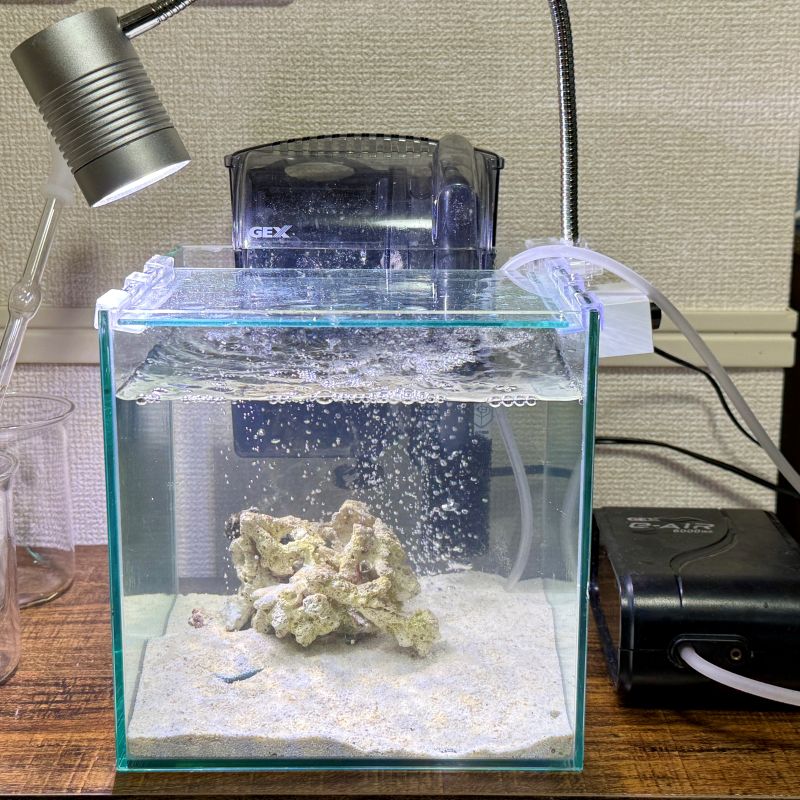

水槽

様々な規格の水槽が販売されていますが、ホンヤドカリ2~3匹であれば、幅30センチメートル(容量8リットル)ほどの水槽がよいでしょう。20センチメートルほどの水槽でも可能ですが、水槽の大きさに余裕があると、ヤドカリ同士が出会って貝殻の取り合いの喧嘩をする機会が減ることや、水量が多いほど水質が安定しやすくなることなどのメリットがあります。

フィルター

水槽内の海水をきれいに保ち、循環させる機材です。飼育中に生じる糞や食べ残しを物理的にこしとり、さらにそれを分解する細菌のすみかになります。

フィルターには種類があります。20~30センチメートルは外掛式、より大きな水槽では上部式や外部式など、水槽の大きさに対応したスペックの商品を選びます。フィルターは定期的にメンテナンスが必要なので、商品の説明書を確認してください。

エアーポンプ

水槽内に空気を送り、海水を攪拌する目的で使用します。ヤドカリは水槽の底にすむいきものですので、海水が攪拌されず底のほうがよどむと、必要な酸素が行き届かないばかりでなく、糞や細かな食べ残しによって水質が悪くなり、元気がなくなる可能性があります。ホンヤドカリのみを飼育する場合は、フィルターがあれば水槽内に水流が生じるため必須ではありませんが、参考までに。

ライト

最近はLEDの商品が主流です。明るいとヤドカリを観察しやすくなります。これは私の経験則ですが、ヤドカリは暗がりを好むいきものではあるものの、ある程度は光がないと調子を崩しやすい傾向を感じます。1日あたり6時間程ライトをつけるのをおすすめします。あまり長い時間つけると、水槽の壁面に藻類が繁茂して掃除が大変になります。

底砂・岩などの構造物

マリンアクアリウム用にサンゴ砂や砂利が市販されています。2センチメートルほどの厚さになるように水槽内に敷きましょう。砂を敷いたら、アクアリウムショップで販売されているライブロックや人工の岩などを水槽内にいれます。水槽内に何も構造物がないと、底面を歩く生き物であるヤドカリは水槽の大部分の空間を無駄にしてしまいます。立体的なレイアウトをつくることによって、各々のヤドカリの活動範囲が広くなり喧嘩が避けられるだけでなく、負けた方が逃げ込める場所ができます。

構造物を入れすぎると、常にヤドカリが隠れてしまって観察できなくなってしまい本末転倒ですので、適度な量にしましょう。

海水

市販されている人工海水の素を使用して海水をつくります。ほとんどの製品では、1リットルの水道水に対して36グラムの素を溶かすと、比重が約1.023の人工海水を作れます。

水道水には人間が飲めるように消毒用の塩素が含まれています。この塩素は多くの魚介類に対して有害です。人工海水の素に塩素中和剤が含まれている製品を選ぶか、含まれていない場合は塩素中和剤を用意して使用しましょう。

引越し用の貝殻

アクアリウムショップやインターネットの通販で購入するほか、海に行ってヤドカリに合いそうな貝殻を探してみましょう。

ヤドカリは、ちょうどよい大きさの貝殻を常に探し求めて生活しています。ときには別のヤドカリから貝殻を奪うために、相手の貝殻をつかんで自分の貝殻を打ちつけて戦うこともあります。戦いに負けたヤドカリは裸になってしまうので、貝殻を余分に水槽内にいれておきましょう。

今回は比較的飼育しやすいホンヤドカリに必要な機材を紹介しましたが、飼育するヤドカリの種類によってはヒーターや水温計、比重計を使って水温、塩分などの環境を整える必要があります。

日々のお世話

ホンヤドカリは、磯の浅瀬に生息しています。潮の干満によって海水温の変化が大きく、降雨や海水の蒸発の影響を受けて塩分が変化しやすい、いきものにとっては厳しい環境です。そんな環境で過ごしているため、ホンヤドカリは水質の変化や汚れには比較的強いですが、だからといって手を抜くことなく丁寧に飼育しましょう。

餌やり

市販されている沈下性のエビの餌の他、剥きアサリや乾燥ワカメ、クリル(熱帯魚の餌用の乾燥オキアミ)などを与えます。ホンヤドカリは大きさによって食べる量が変わるため、飼育しているヤドカリたちが餌をどのくらい食べるか観察しつつ、食べ残さないように与えます。与えた餌以外にも、ホンヤドカリは砂粒の表面に付着している微小な藻類を食べるようで、砂粒を口元に運んで顎脚で食べている様子を観察できます。

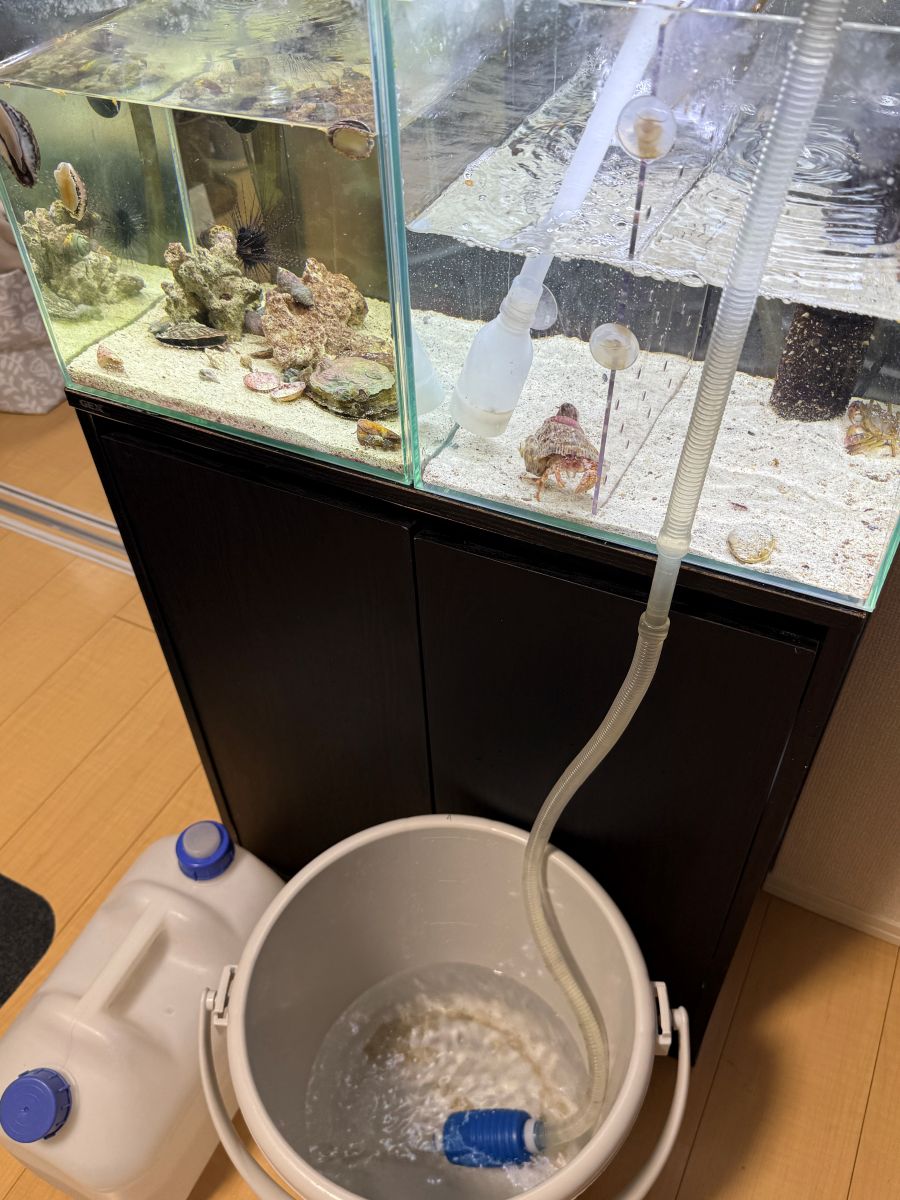

水替え

1週間に1回、水槽の1/4ほどの量を水替えします。水の濁りが目に見えてくる前に水替えするのがポイントです。小型の水槽であれば自宅のコップなどで海水をすくって水替えができますが、市販の水替え専用ホースがあると水槽の底に溜まった汚れを吸い出せて便利です。

飼育の注意点

脱走注意

ホンヤドカリは物に登ることが得意です。フィルターやエアーホースを伝って水槽の外に脱走する可能性があります。水槽の蓋をしっかりと閉めて、脱走対策としてラップなどで隙間を塞ぐとよいでしょう。

あかちゃんが産まれたとき

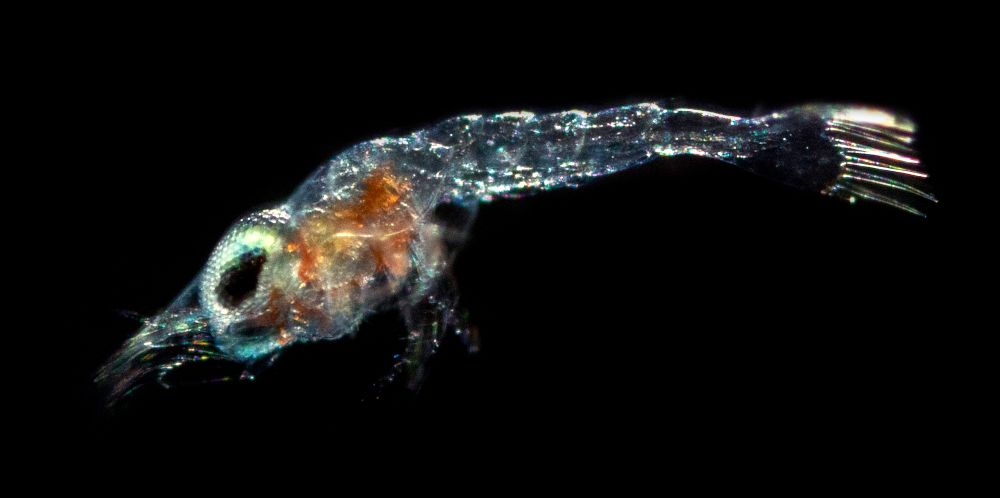

雌雄ペアで飼育していると、ヤドカリのあかちゃんであるゾエア幼生がうまれてきます。

ゾエア幼生は非常に弱い生物で、きれいな海水を適切な水温で維持する必要があり、さらに幼生よりも微小な餌(シオミズツボワムシやアルテミアなどのプランクトン)を用意する必要があります。初心者が飼育するのはかなり難しいです。ヤドカリの成体の飼育に慣れてきて幼生の飼育に興味のある人は、ヤドカリ類が属する十脚類幼生飼育などの文献を参考に試行錯誤すると良いでしょう。

孵化から2~3週間ほど脱皮を繰り返し、浮遊生活をしていたゾエア幼生がメガロパ幼生へと姿を変えて、海底へおりていきます。そこで微小な貝殻をあたえると中に入ってヤドカリ生活を始めます。

おわりに

ヤドカリはいきものですので、命を預かる覚悟を持って飼育しましょう。また、一度飼育したら逃がしてはいけません。例えば、採集してきたヤドカリを水槽で飼育して病気にかかり、もともといた海に逃がしたら本来かかるはずのなかった自然界のヤドカリたちにまで影響がでるかもしれません。たとえ僅かなことでも、何が起こるか予想できないことは人為的にすべきではありません。

この記事をよんで、さらにヤドカリや飼育について詳しく知りたい方は『今すぐ見つけにいきたくなるヤドカリ探索図鑑』(緑書房)の採集・飼育の章をぜひ参考にしてください!

【文・写真】

でんか

1995年生まれ、北海道函館市出身。東京海洋大学(専攻は無脊椎動物の形態学)を卒業後、民間企業で海産無脊椎動物の増養殖・育種技術職に従事。本業の傍ら、ヤドカリをはじめとした日本沿岸域の浅瀬で見られる海洋生物の採集・観察・撮影などのフィールドワークを行っており、SNSやYouTubeなどでその魅力を発信している。大学在学中にヤドカリの殻を脱がせた姿を撮影した写真集を『ヤドカリのグラビア』と題して自費出版し、イベントや通販で販売したところ、ニュース番組やウェブ記事でも複数回取り上げられ話題となる。『ヤドカリのグラビア』(シリーズ計3冊)の他、『海洋生物観測所』(シリーズ計3冊)など、自身の撮影した写真を用いた書籍やグッズ類をイベント・オンライン通販などで販売している。2024年には愛知県名古屋市の藤前干潟ふれあい事業実行委員会主催の藤前干潟サイエンスカフェ「徹底!~丸裸になったヤドカリの魅力~」で講演を行うなど、活動の幅を広げている。著書に『海のあかちゃん』(ワニブックス)。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!