この連載では、サプリメントの機能性や種類などを中心に解説してきました。最終回である第10回では、近年で注目されている「安心・安全なサプリメント」について解説します。

安心・安全なサプリメントの条件

実はサプリメントには明確な基準や規制がありません。では、どのようなサプリメントが安心・安全なのかを考えていきます。

中毒物質ではない

安心・安全なサプリメントにおいては、第一に中毒物質が入っていないことが重要です。「サプリメントやヒトの食品になっているから中毒物質は入っていない」という考えをもつ人は多く、製造会社がこの考えをもっていたために事故につながってしまうこともあります。飼い主さんは、中毒物質についてしっかりと把握しておく必要があります。

ヒトの食べ物のうち、犬や猫が中毒物質をもつものは、タマネギ、長ネギ、ニンニクなどのネギ類や、チョコレート(主にカカオに含まれるテオブロミンによる中毒症状)が有名です。それ以外にも、ブドウやレーズン(主に犬)、甲殻類(肝臓障害)、生卵の白身(ビオチン欠乏)、レバー(ビタミンA過剰)、動物の骨(消化器や歯への負担)、調味料や菓子類(塩分、糖分、刺激物)、マカデミアナッツ、コーヒーや紅茶(カフェイン中毒)、アルコール、アボカド、生の魚介類(チアミン欠乏)、キシリトール(犬で低血糖症状)などがあります。さらに猫では、犬用のフードに入っているプロピレングリコールや、マグロの大量摂取(ビタミンE欠乏)などでも中毒になることがあります。

ヒトのサプリメントを犬や猫に与えるのにも危険性があります。ヒトのサプリメントに使われることのあるグルコサミン(※Nアセチルグルコサミンは問題ない)はインスリン抵抗性を高めるので、糖尿病の犬や猫には注意が必要です(Kim Y et al., Diabetes, 1999/Patti ME et al., Diabetes, 1999)。また、ヒトの脂肪酸補給に使われるアマニ油には、シアン化合物が残存する可能性が報告されており、注意が必要となっています(迫田順哉, ペット栄養学会誌, 2017)。これ以外でも、ヒトで使われている機能性原料には犬や猫で中毒をおこすものがあり、特に猫は多くの中毒物質をもつので、安易にヒトのサプリメントを飲ませないでください。なお、ハーブ系などの機能性原料の危険性を確認する場合には、植生毒物に関して紹介されているASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)のウェブサイト( https://www.aspca.org/ )が参考になります。

ビタミン・ミネラル類が米国飼料検査官協会(AAFCO)の栄養基準内である

サプリメントは、療法食、おやつ、ガムなどと同様に「目的食」に分類されます。目的食の他には、主食である「総合栄養食」や、副食的な「一般食」などの分類があります。

このうち「総合栄養食」は、米国飼料検査官協会(AAFCO)栄養基準の最低・最大許容量などを満たした、「安心・安全なフード」といえるものです。なので、サプリメントの話をする前に、まずはAAFCOについて説明します。

総合栄養食は、前述したAAFCO栄養基準のほかにも、さまざまな規制が義務化されています。その規制の一部を次に紹介します。

・「証明されている」「Human Grade(人間基準)」などの表現の実証に関する規制

・「ビタミンのサプリメント」の栄養成分の表示義務

・連邦規制内の「医薬品の使用」

・「添加物の使用」「療法食の使用」に関する表示義務

・呼気、歯垢、歯石などの「口腔の表現」の条件

・歯周病、歯肉炎、腎臓病、心臓病などの「疾病の表現」の条件

しかし、AAFCOは認定組織ではありません。なので「AAFCO栄養基準準拠」という表記はともかく、「AAFCO認定」や「AAFCO合格」などの、あたかもAAFCOが認定したような表記は誤解を招くものであり、記載してはいけないので、その記載があれば必然的に安心・安全なフードとはいえないと考えます。

サプリメントは目的食なので、総合栄養食のようにAAFCOの栄養基準を順守する義務はありません。しかし、総合ビタミンや総合栄養サプリメントといった、ビタミンやミネラルを配合した商品の場合は、安心・安全を求めるなら少なくともAAFCOの栄養素の最大許容量内である必要があります。なお、AAFCO以外ではNutrient Requirements of Dogs and Cats ( https://nap.nationalacademies.org/catalog/10668/nutrient-requirements-of-dogs-and-cats )にも犬猫の主要な栄養素の最大許容量が明記してあるため、この基準を利用してもよいでしょう。

「ペットフード安全法」「ペットフードの表示に関する公正競争規約」などにおいてはどう定められているのでしょうか。サプリメントにおいては「無添加」「不使用」が明記されていることが安心・安全につながりますが、この法律では原材料の製造・加工過程で使用される添加物(キャリーオーバー)であっても、「無添加」「不使用」が担保されている必要があります。また、「ナチュラル」「ネイチャー」などを明記する場合では、天然由来も含め化学合成物、着色料を使用してはいけません。

毒性のない最高投与量が調べられている、または〇倍量での安全性試験がある

サプリメント大国であるアメリカでも、サプリメントは薬とは違い米国食品医薬品局(FDA)の規制を受けず、製造業者には同基準においては安全性と有効性を証明する義務がありません。

しかし、サプリメントでも、体に影響を及ぼすほぼすべての物質において、望ましくない副作用がまったくないとはいえません。そのため製造業者は、重篤な有害事象をFDAに報告しなければならないそうです。

サプリメントの安全性を担保するには、実験動物を用いた基礎研究だけではだめで、必ず犬・猫を用いた臨床試験が必要です。もし、サプリメントやペットフードにおける実績が少ない素材(原料)である場合や、元となるデータが犬・猫のデータではない場合は、医薬品などと同じく、安全性試験を行ったときに、有害な影響が認められなかった最高投与量である無毒性量(NOAEL*)が算出してあると、安心なサプリメントといえます。なぜならNOAELがあることで、どの程度与えて良いかや、間違って多く与えてしまったときの害を判断できるからです。

*NOAEL:No Observed Adverse Effect Level。NOAELに個体差/種差の安全係数を見込むことで、1日摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)を算出する。

実は、ペットだけでなくヒトのサプリメントでも、NOAELやADIのデータのない場合が多くあります。最低限、用量の何倍かの投与量で一般状態や血液検査などに問題がないかの安全性試験が必要です。いずれにせよ最低限、用法や用量を守る必要があるでしょう。

十分な食経験情報がある

毒性試験をしていない場合でも、ある程度安全性を担保することが可能となるのが、食経験情報(食歴)です。

ヒトの「健康食品」の安全性評価ガイドラインではどうなっているのでしょうか。同ガイドラインでは、既存食品は、通常、危害の発生がなく長期間摂取されていたという食経験情報によって人に対する安全性などの影響が確かめられています。健康食品のこれまでの使用状況(調理・加工方法、成分組成、摂取形態、摂取方法、摂取量、摂取地域、摂取集団、摂取期間など)を調査し、この情報が当該食品について現在予定している使用条件での安全性の担保に十分か、有害性情報も含め調査されています。もし食経験情報が安全性の担保に不十分と判断された場合には、動物試験やヒト対象試験など、適切な追加試験を実施して安全性の確認に必要な情報を事例ごとに補足する必要があるそうです。

ペットの場合でも同様に、これまでの使用状況を調査し「この情報が使用条件での安全性の担保に十分か否か」「有害性情報がないのか」も含めて調査することで安心・安全なサプリメントとなるでしょう。少なくともペットに対して充分な期間、頭数の食べさせている実績があり、有害事象の報告がないか、もし有害事象があったとしてもその背景が明確に開示されているか、ということが重要となります。

科学的根拠がある

サプリメントの機能性(有効性)を裏付けるのは、科学的証拠(科学的エビデンス)です。ただしヒトのサプリメントであってさえも、その多くは少数だけの使用例の報告や、マウスやラットなどの実験動物を対象とした研究であり、量にも質にも著しいばらつきがあるのが現状です。

ペットのサプリメントではどうでしょうか。ペットのサプリメントにおける科学的根拠の質は、多くは残念ながらヒト向けのものに比べてさらに低いです。これには、臨床試験の実施が困難であることや、臨床試験への参加者(飼い主さん)の同意取得が難しいこと、異なる種や品種の同一患者数が少ないこと、年齢や品種によって薬物動態や臨床用量が異なること、採血量に制限があることなどが挙げられます。「最低限の科学的根拠」とは、査読付きの学術雑誌で公開されている研究報告(症例報告、症例集積報告も含む)があることです。しかし、中にはヒトのサプリメントにおいてもレベルが高いといわれるランダム化比較試験(RCT)や非ランダム化比較試験などの研究も少なからずあるため、今後に期待しています。

質の高い科学的根拠を求める環境と、消費者である飼い主さんが科学的根拠のある商品を区別できるペットサプリメントの評価制度の構築が、求められています。

純度と規格化

薬と異なり、サプリメントには製品の純度を保証する義務がなく、表示している有効成分と含有量を実際に含んでいるかも規制されていません。それゆえに、有効性のない成分や有害な成分が含まれていることがあります。また、サプリメントに含まれる有効成分の量はさまざまで、特に、薬用ハーブでは、粉にしている場合と、抽出して錠剤、カプセル、溶液などにしている場合では、大きなばらつきがあります。なかにはまったく有効成分が入っていない純度の低い製品もあるので、注意が必要です。

どの成分(単一または複数成分)を有効成分とみなして規格化すべきかを決定するのかが難しい課題となっています。製造された後のサプリメント(特に薬用ハーブ製品)は安定していない可能性があり、一貫性のない効果をもたらすか、まったく効果がない結果となることがあります。また、処方薬とは異なり、サプリメントの適切な用量に関する科学的根拠はほとんどありません。このような理由で純度の悪いサプリメントが販売されているのです。

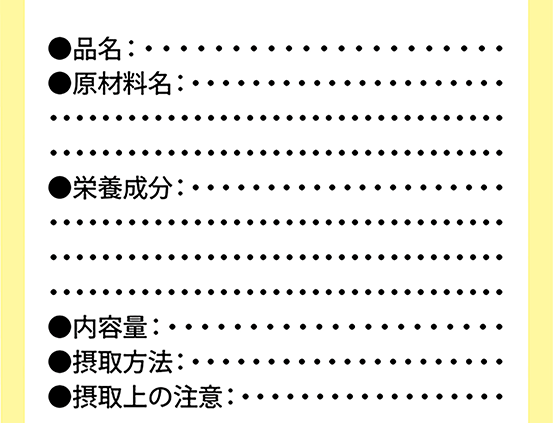

このようにサプリメントにおける成分の含有量は規格化されていませんが、製造法は規格化されています。2007年にFDAは現行のGood Manufacturing Practices(GMP、医薬品の製造管理および品質管理に関する基準)を制定して、サプリメントの製造、包装、ラベル表示、保管を規格化しました。GMP規則によりサプリメントの品質が保証され、国民の健康が守られるようになったのです。日本においてもペットフード安全法により、サプリメントを含めた犬・猫用のペットフードにおいて、「名称」、「賞味期限」、「原材料名」、「原産国名」、「製造業者名と住所」の5つの表示義務が規制されています。また、製造工程の工場の質なども注目され、認証制度もあります。そのため消費者自身で、その商品がきちんと規制に対応されているかを見極めることができます。

薬やサプリメント、その他食品との相互作用

薬は、他の処方薬やサプリメント、食事などと相互作用を起こすことがあります。サプリメントも同じです。こうした相互作用には、薬の効果を増強するもの、低下させるもの、さらには重篤な副作用を引き起こすものもあります。相互作用があるか、どのようなものに注意が必要なのかを明確にする必要があります。

まとめ

安心・安全なサプリメントについて解説したチェックポイントを以下にまとめました。すでにお使いのサプリメントがあれば確認してみましょう。しかしながら、飼い主さん自身でこういった評価をすることは困難です。次は筆者自身が、認証制度の構築をすすめています。その評価により安心・安全なサプリメントを認証して、飼い主さんにもわかりやすく評価していただけるようになる予定です。もうしばらくお待ちください。

表:安心・安全なサプリメントチェック項目

・犬猫にとっての中毒物質ではない、または毒性のないことが明らかとなっている

・ビタミン・ミネラル類の場合は、「AAFCO認定」や「AAFCO合格」という表記がなく、AAFCO栄養基準またはNutrient Requirements of Dogs and Cats内の基準の最低/最大許容量を守っている

・「無添加」「不使用」「ナチュラル」「ネイチャー」などが明記され、キャリーオーバーにおいても担保されている。

・毒性のない最高投与量が調べられている、または〇倍量での安全性試験がある

・十分な食経験情報がある

・機能性に科学的根拠がある(査読付きの学術雑誌の投稿論文、最低限の症例報告でも可)

・5つのラベル表示義務が守られている

・薬やサプリメント、その他食品との相互作用の有無とその内容が開示されている

さいごに

この連載では全10回にわたり、ペットのサプリメントについて解説しました。これまで連載にお付き合いいただいた方々に感謝します。

サプリメントにおいて、機能性以前に重要なことは、今回解説させていただいた「安心・安全」です。ペットのサプリメントの開発に関わる人間として、機能性の科学的根拠を高めつつ、「安心・安全」なサプリメントへの意識を強め、すべてのペットの健康のために飼い主さんに安心・安全なサプリメントの情報を提供できるように努めてまいります。

【執筆者】

小沼 守(おぬま・まもる)

獣医師、博士(獣医学)。千葉科学大学特担教授、大相模動物クリニック名誉院長。日本サプリメント協会ペット栄養部会長、日本ペット栄養学会動物用サプリメント研究推進委員会委員、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会編集委員、日本機能性香料医学会理事・編集委員他。20年以上にわたりペットサプリメントを含む機能性食品の研究と開発に携わっている。

【参考文献】

・財団法人日本健康・栄養食品協会, 健康食品安全性評価に係る検討委員会.「健康食品」の安全性評価ガイドライン. 公益財団法人日本健康・栄養食品協会. 2008-6.

https://jhnfa.org/topic76.pdf

・Laura Shane-McWhorter. サプリメントの概要. MSDマニュアル家庭版. 2022-1.

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/26-その他の話題/サプリメント(栄養補助食品)とビタミン/サプリメントの概要

・迫田順哉. ペットフードの栄養設計や使用における安全. ペット栄養学会誌. 20(2): 156-162. 2017.

・松本浩毅. 動物のサプリメントを考える. ペット栄養学会誌. 2017. 20(2): 152-155.

・Kim YB, Zhu JS, Zierath JR, et al. Glucosamine infusion in rats rapidly impairs insulin stimulation of phosphoinositide 3-kinase but does not alter activation of Akt/protein kinase B in skeletal muscle. Diabetes. 1999 Feb;48(2):310-20.

・Patti ME, Virkamäki A, Landaker EJ, et al. Activation of the hexosamine pathway by glucosamine in vivo induces insulin resistance of early postreceptor insulin signaling events in skeletal muscle. Diabetes. 1999 Aug;48(8):1562-71.

・内閣府食品安全委員会. 米国食品医薬品庁(FDA)、「GRAS」について解説. 食品安全総合情報システム. 2015-6-18.

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04280400105

・Food and Drug Administration . Generally Recognized as Safe (GRAS). Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/generally-recognized-safe-gras

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第9回】腸活のすすめ

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第8回】皮膚病と闘う備え~皮膚バリアの強化と免疫調整~

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第7回】慢性腎臓病との付き合い方

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第6回】サプリメントを与える際の工夫

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第5回】犬や猫に危険な動物用薬剤・サプリメント・食品など

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第4回】サプリメントの規定量と注意点

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第3回】製品の良し悪しの見分け方(原材料表示、エビデンスなど)

-

ペット用サプリメントのトリセツ【第2回】

サプリメントを投与しているのになぜ効かないのか -

ペット用サプリメントのトリセツ【第1回】

犬や猫にサプリをあげる前におさえておきたいこと