タツノオトシゴのカモフラージュ

サンゴに巻きつくカリビアンシーホース(タツノオトシゴの仲間)の写真を見ると、鱗が変化してできた甲板に被われてごつごつとした体表が、環境に溶け込むカモフラージュの役に立っていることがよくわかります。

広い意味でのタツノオトシゴのなかま*には、海藻のような皮膚の突起を使って海藻に紛れるものもいます。これらは、敵から身を守りながらも、餌となる小型の甲殻類から気づかれにくくするためのカモフラージュです。

*種名としての「タツノオトシゴ」は Hippocampus coronatus の標準和名として用いられる。また、同種を含むヨウジウオ科タツノオトシゴ亜科タツノオトシゴ属 Hippocampusが狭義のタツノオトシゴ類となるが、ここではヨウジウオ科ヨウジウオ亜科のリーフィーシードラゴンなども含めての擬態を比較するべく「タツノオトシゴのなかま」としている。

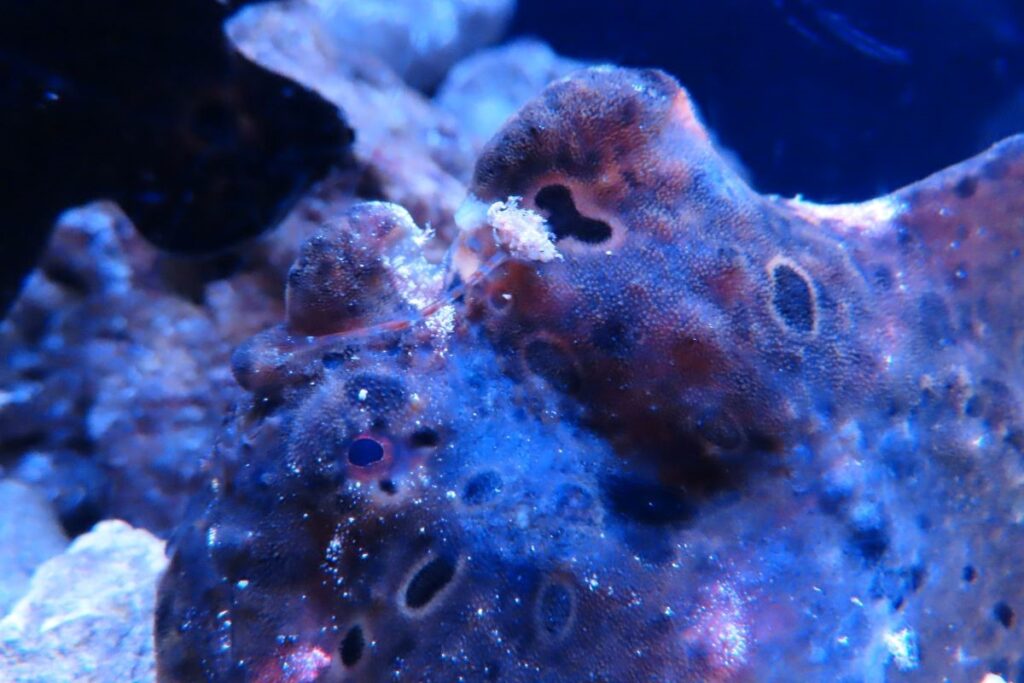

イロカエルアンコウの待ち伏せ

さらに積極的に狩りの擬態をする動物もいます。こちらの写真には、手前から奥まで3体のイロカエルアンコウが映っています。なお、イロカエルアンコウは体色の個体差が大きいことで知られています。

この種は、サンゴや岩などに紛れやすい体をもつだけでなく、背びれが変化した「エスカ」という器官を頭部でゆらしています。このエスカを餌とまちがえて寄ってきた魚を、待ち伏せして狩るのです。

キオビヤドクガエルの警告色

次はアマゾンに生息するキオビヤドクガエルです。写真を見ればわかる通り、緑の葉にいてもわかる派手な色と模様をしています。ヤドクガエルの主な捕食者である鳥類は色覚が発達しているので、これでは「食べてください」と言っているように思えます。

しかし、この色模様がヤドクガエルを捕食者から守っているのです。ヤドクガエルはダニなどを食べて、その毒を体内に蓄えます。その毒は皮膚から分泌されて、触れたり食べたりしたものを苦しめ、ときに死に至らせます。このようなヤドクガエルの毒性を学習した捕食者は派手な色模様を有毒のサインとして受け取ることになります。このような効果を持つ色模様は「警告色」と呼ばれます。

ヤドクガエル類は共通性のある警告色をしており、それはこちらのマダラヤドクガエルも同じです。種をまたいで共通のサインを用いることで、捕食者の学習の機会を増し、各個体の生存率をあげる戦略がはたらいていると解釈できます。このように、毒性などの脅威をもつものが似た警告サインを示すように進化することを「ミュラー型擬態」と呼びます。

シマキンチャクフグと、そのまねっこ

最後に紹介するのはシマキンチャクフグです。シマキンチャクフグの皮膚と卵巣には、もともと海洋細菌が持っていた毒が食物連鎖(海洋細菌→貝類・甲殻類→フグなど)を通して濃縮され、大量に蓄えられています。ヤドクガエルと同様に、シマキンチャクフグを襲った捕食者も、派手な色と模様を毒性と結びつけて学習します。

一方のノコギリハギには毒はありませんが、シマキンチャクフグとそっくりの警告色をしています。よく観察すると背びれや尾ひれが異なりますが、海中を泳いでいる状態で捕食者が咄嗟に見分けることは難しいでしょう。その姿で捕食者を惑わして、身を守っているのです。このように、無毒・無害なものが進化により警告サインに似た姿になっていることを「ベイツ型擬態」と呼びます。

ここまで、いろいろな動物の擬態の生態的な意味についてご紹介しました。チンパンジーや私たちヒトには、同種の個体同士のさまざまな駆け引きも見出せます。これらの「社会的ウソ」は、「ウソ」ということばの人間的意味の中心となっています。しかし一方で今回紹介した事例も、捕食者と被食者といった異種間での一種の「ウソ(だましあい)」と捉えられます。

これらの「ウソ」を通して、いろいろな生きものが互いに関わりながら、全体としての「生き生きとした生物の世界」を創り出しているのです。

【文・写真】

森 由民(もり・ゆうみん)

動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物観に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』(緑書房)、『ウソをつく生きものたち』(緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。

動物園エッセイhttp://kosodatecafe.jp/zoo/

-

動物園は出逢いの場【第19回】動物園が生息地になるとき

-

動物園は出逢いの場【第18回】動物たちを寿(ことほ)ぐ

-

動物園は出逢いの場【第17回】市立市川自然博物館から日本列島を見る

-

動物園は出逢いの場【第16回】弱き者、汝の名は人間 弱肉強食を考える

-

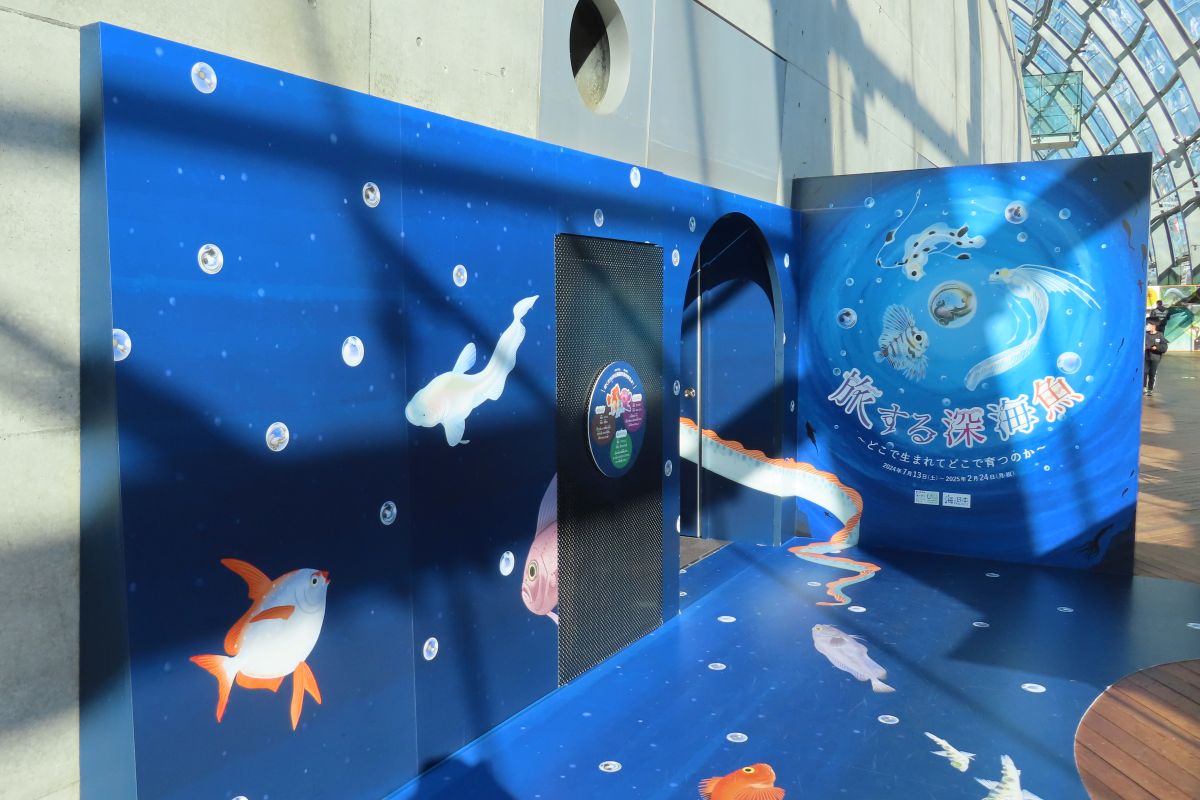

動物園は出逢いの場【第15回】海の底でうたう唄 旅する卵、光る目玉

-

動物園は出逢いの場【第14回】ペンギンの大地、人間的地球

-

動物園は出逢いの場【第13回】那珂川を味わう 那須野が原で・その2

-

動物園は出逢いの場【第12回】山と野と川 那須野が原で・その1

-

動物園は出逢いの場【第11回】捕食と被食:あやつりつられ

-

動物園は出逢いの場【第10回】黒い豚、薄紅の花、白い虎

-

動物園は出逢いの場【第9回】複製と変換:動物園展示の比較論のために

-

動物園は出逢いの場【第8回】恐竜じゃありません! 首長竜とオオトカゲ