第4回は「住まいと遊び」の後編として、前編・中編で解説したことをふまえ、ウサギを遊ばせる前の注意点や、その際に便利なアイテムなど紹介していきます。

ウサギを遊ばせる前に安全チェックを

安全のため、ウサギはケージのなかで飼育することが基本ですが、ケージ内のみでの飼育はストレスが少なからず問題となるため、最低でも1日に1回はケージから出し、部屋の中で自由に遊ばせて(「へやんぽ」させて)あげましょう。ウサギの活動時間帯である夜の方が遊ばせるのに適していますが、飼い主さんの生活パターンに合わせるウサギも存在し、昼間が適している場合もあります。

サークルを設ければ、その中で安全に遊ばせることができるので安心です。

注意点として、床がフローリングとなっていると、滑りやすく、足底にも負担がかかるため、カーペットやマットを敷いてください。タイルカーペットは大きさも調整でき、洗えるものもあるので便利です。

部屋に出して遊ばせる際には、まずウサギにとって危険なものがないかどうか、安全性をチェックしてください。

■安全性チェックリスト

・壁にもたせかけている家具や狭すぎる隙間などがないか(重要)…体の一部が挟まりパニックになって骨折したり、倒れて下敷きになったりするため、たいへん危険です。最悪の場合、死亡につながります。ネザーランドドワーフは気質が神経質で、突然の出来事でパニックを起こしやすいため、骨折などの事故が多い品種でもあります。

・観葉植物を置いていないか…ポトスやディフェンバキアなどのサトイモ科、アロエ、スイセン、ヒヤシンス、ユリ科の植物などは、ウサギにとって毒性があります。他にも有害な植物は存在するため鉢植えは避けてください。

・人間の食べ物を片付けているか…ウサギは人間の食べ物も食べますので、食べ残しなどを置かないようにしてください。チョコレートやネギ類は中毒の原因となります。

・電気コードをかじられないようにしているか(重要)…電気のコード類をかじることにより、感電事故が起こったり、最悪の場合、火災にもつながるため、サークルやフェンス、家具などでガードしてください。

ウサギの遊び

「動物の遊び」という言葉からまず連想するのは、投げられたボールを犬が追いかけたり、あるいは猫が猫じゃらしを追いかけ回すシーンでしょう。これらは、捕食動物特有の獲物を追いかける本能を満たす遊びです。

一方、捕食される立場であるウサギは、こんなふうに遊ぶことはほぼありません。基本的にひとり遊びが主になります。特に「へやんぽ」中に、いきなりダッシュをしたり、ジャンプしたり、体をひねったりする行動(運動系の遊び)がよくみられます。なかでも、ネザーランドドワーフは好奇心旺盛、元気で活発な傾向があり、よく走り回ります。このような行動はウサギにとってはごく自然なことです。ウサギは運動量が非常に多く、動きたくて仕方がないのです。

また、ウサギはおもちゃを使った遊びも大好きです。これらを効果的に利用することで、かじる、もぐる、掘る、といった本能を満たし、ストレスを軽減させることができます。

以下に、タイプ別に代表的なおもちゃを紹介しますが、おもちゃの好みはウサギによって異なるため、行動を観察しながら選んであげてください。特に、もぐることができたり、隠れられるアイテムは、ウサギ(アナウサギ)にとっては重要な意味をもつため、喜ぶ確率が高いといえます。ただし、かじって食べてしまう癖のあるウサギに対しては、おもちゃの素材について十分に配慮してください。

ウサギのためのおもちゃ

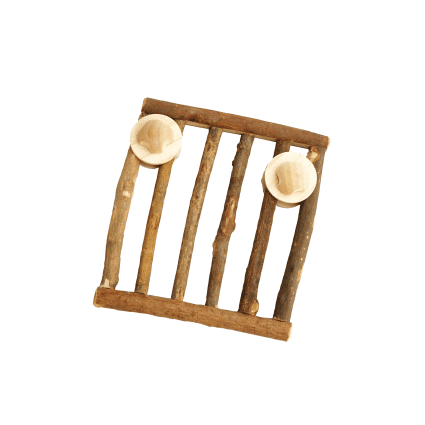

■かじるおもちゃ

ウサギにとって、かじって咀嚼するという行為は、食べるという目的だけではなく、精神的な安定にもつながっています。野生のウサギは、草以外にも木の皮や小枝などをかじっています。

つまり、かじるおもちゃを与えることでストレスの解消に役立つのです。色々なタイプのものが売られていますが、ウサギによって好みが異なります。

かじるおもちゃの材質は、ウサギが食べても問題のない木製や牧草のものを選ぶとより安心です。多くの場合、金属やプラスチックよりも、木や牧草の方をより好んでかじる傾向があるため、ケージの噛み癖対策にもなります。木製や牧草でできたハウスをかじってくれる場合もあります。

もちろん、かじられればボロボロになってきますが、むしろかじってくれてラッキーだと思ってください。かじるおもちゃは、お気に入りのものを数種類みつけておくと、ローテーションができて(変化がつけられるので)おすすめです。すり減ってきて、かじらなくなってきたら、新しいものに変えましょう。

■掘るおもちゃ

ウサギは地面を掘る習性がありますので、掘るおもちゃも大好きです。掘るおもちゃとしては、布製のマットや、牧草で編み込まれたもじゃもじゃしたマットなどがあります。

ウサギが遊ぶために作られた布製マットは、床に置いて使う方法と、側面に垂れかけさせる方法があります。床に置くことでホリホリしたり(堀りかえしたり)、その中に潜って遊んだりします。垂れかけさせる場合は、空中に全部を浮かせるのではなく、布が床に少し着くように位置を調整するのがポイントです。床に着いた部分を掘ったり、マットの周囲をクルクル回ったり、マットの影に隠れたりと、色々な遊び方ができます。一般的なタオルと比べると丈夫にできていますが、布をかじるウサギでは不向きな場合もあるため、注意してください。

布ならではの使い方はできないですが、牧草をもじゃもじゃに編み込んだマットであれば安全に使うことができます。中に餌を隠し、ホリホリさせることもできます。

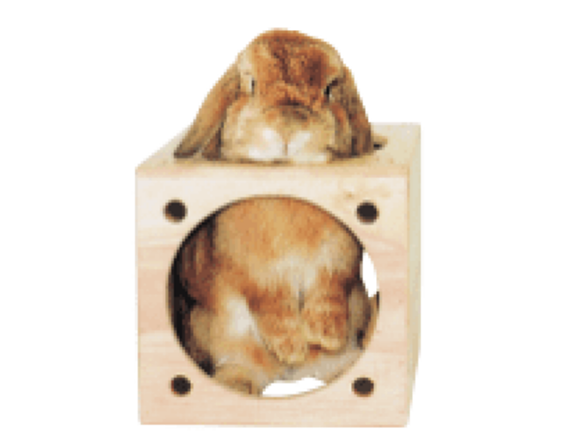

■潜るおもちゃ

ネザーランドドワーフなどペットのウサギは、アナウサギに属します。この種はもともと小さい穴に潜る習性があるため、トンネルや穴の空いたハウスを特に好みます。中に入ってじっとしたり、入ったり出たりを繰り返したり、走り回ったりします。

トンネルは単純に入り口と出口だけのものや、連結式で複数の道に分かれているもの、上に覗き穴があるなど複雑な形状のものまで、様々なものが市販されています。

素材が木製や牧草であれば、かじっても問題ないので安心です。

■転がすおもちゃ

若齢期など好奇心が旺盛で活発なウサギでは、転がして遊ぶボールのおもちゃもおすすめです。

ボールをくわえて投げたり、鼻でツンツンして転がしたり、それを追いかけて走り回ったりもします。特にサークルや部屋で遊ばせるときに使うと効果的で、運動不足の解消にも役立ちます。

■フードを探すおもちゃ

ペレットやおやつを中に隠し、探させる行動を引き出すおもちゃもおすすめです。

野生のウサギは活動している大半の時間を、餌を探すことに費やしています。人間の視点からすると、少量の食べ物を苦労して見つけることはかえってストレスにならないかと思いがちですが、餌を探し、苦労して見つけて食べるという行動は、ウサギという動物本来の行動であり、生活に変化をつけ、楽しみを与えます。

運動不足対策にも役立つため、ケージの中に設置するのもよいでしょう。

「住まいと遊び」の中編と後編では、コミュニケーションと遊びについて解説しました。

ウサギは繊細でありながらも、感情表現が豊かであり、人と一緒に暮らすことのできる、社会性に優れた動物です。

彼らならではの行動の意味を理解し、その本能を満たす生活環境を整えることは、ウサギの健康にも直結します。住まいと遊びをしっかりと考慮することで、飼い主さんとの信頼関係がさらに深まり、ウサギとの毎日の生活がさらに楽しくなることでしょう。

[商品情報]

「かじるおもちゃ」

・例1 http://www.kawai-cat.com/publics/index/104/

・例2 https://bunnyfa-yokohama.shop/?pid=158133640

・例3 http://www.kawai-cat.com/publics/index/104/

・例4 https://www.sanko-wild.com/625/

「掘るおもちゃ」

・例1 http://www.kawai-cat.com/publics/index/155/

・例2 https://www.doggyman.com/?p=showroom&keywords=%E3%81%86%E3%81%95%E3%81%8E%E3%80%80%E3%81%BB%E3%82%8A%E3%81%BB%E3%82%8A&id=1244

「潜るおもちゃ」

・例1 http://www.kawai-cat.com/publics/index/109/

・例2 https://www.doggyman.com/?p=showroom&keywords=うさぎ&id=2337

・例3 http://www.kawai-cat.com/publics/index/103/

「転がすおもちゃ」

・例1 https://www.doggyman.com/?p=showroom&category=3-48-61-%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&id=1938

・例2 http://www.kawai-cat.com/publics/index/103/

「フードを探すおもちゃ」

・例1 http://www.kawai-cat.com/publics/index/103/

この連載は、一般社団法人日本コンパニオンラビット協会(JCRA)「ウサギマスター認定者(ウサギマスター検定1級)」の獣医師で分担しながら、飼い主さんにも知っておいてほしいネザーランドドワーフの基礎知識を解説しています。

・一般社団法人日本コンパニオンラビット協会

https://jcrabbit.org

【執筆】

松田英一郎(まつだ・えいいちろう)

獣医師。JCRAウサギマスター検1級認定。酪農学園大学卒業。ノア動物病院、札幌総合動物病院勤務を経て、2005年、札幌市北区にマリモアニマルクリニックを開院。地域のかかりつけ動物病院として、犬・猫に加え、ウサギやハムスター、モルモット、チンチラ、デグー、小鳥などのエキゾチックアニマルの診療にも力を入れている。

【監修】

霍野晋吉(つるの・しんきち)

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部卒業。獣医師、博士(獣医学)。1996年古河アニマルクリニック開業(茨城県)。1997年エキゾチックペットクリニック開業(神奈川県)。現在は株式会社EICの代表を務め、エキゾチックアニマルの獣医学の啓発や教育に関わる活動を行っている。その他、日本獣医生命科学大学非常勤講師、ヤマザキ動物看護大学特任教授、(一社)日本コンパニオンラビット協会代表理事、(一社)日本獣医エキゾチック動物学会顧問なども務める。著書に『カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版』『同 爬虫類・両生類編 第2版』『同 鳥類編』『ウサギの医学』『モルモット・チンチラ・デグーの医学』(いずれも緑書房)。