※情報は2024年12月時点のものです。

これは、新年を迎えた福島県いわき市の水族館「アクアマリンふくしま」で行われた、巨大ボードゲーム上にボール(水中を移動しながら孵化・成長する深海魚の卵に見立てている)を転がし、途中で穴に落ちずにゴールまで届くかで運を占う「運だめし! 深海魚・卵の冒険 おみくじバージョン」です。

このおみくじイベントは2025年1月5日で終了しましたが、ゴールにはリュウグウノツカイが待っていました。一般的に、水深200メートル以深を「深海」と称しますが、独特な姿で知られるリュウグウノツカイは、日本海側では水深200メートル、太平洋側では水深700メートルにまで分布していることが知られている深海魚で、成長すると体長は5メートルを超えることもあります。彼らが暮らしている水深帯は、「中深層」と呼ばれています。

詳しくは下記の神奈川県立生命の星・地球博物館の発信をご覧ください。

・展示余話「リュウグウノツカイの剥製の秘密」(神奈川県立生命の星・地球博物館より)

https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1614842111108/index.html

リュウグウノツカイをはじめとする深海魚のなかには、卵が浅い水深帯へ浮上して孵化し、成長しながら本来の生息水深帯へと「旅」をするものがいることが知られています。

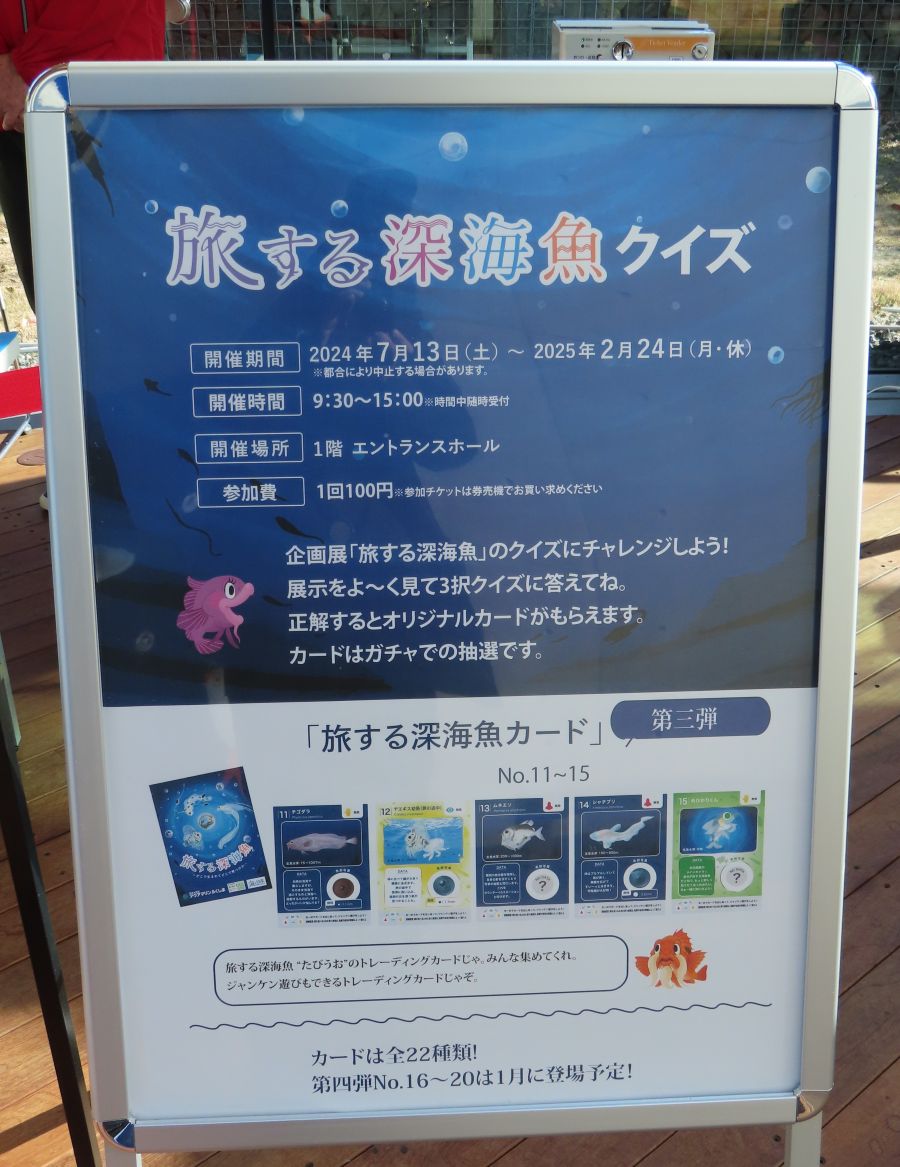

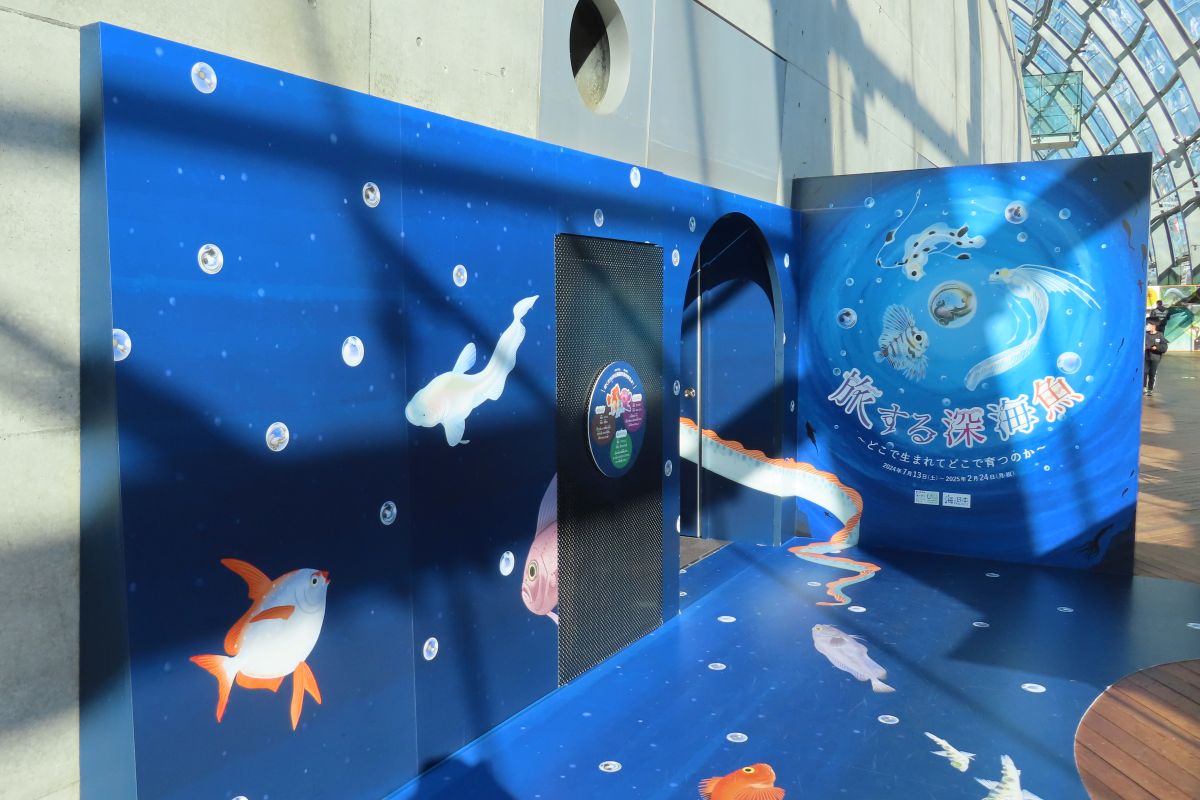

アクアマリンふくしまの企画展「旅する深海魚~どこで生まれてどこで育つのか~」(2024年7月13日~2025年2月24日)は、そのような深海魚の鉛直(浅海~深海)移動と成長の姿を紹介しています。

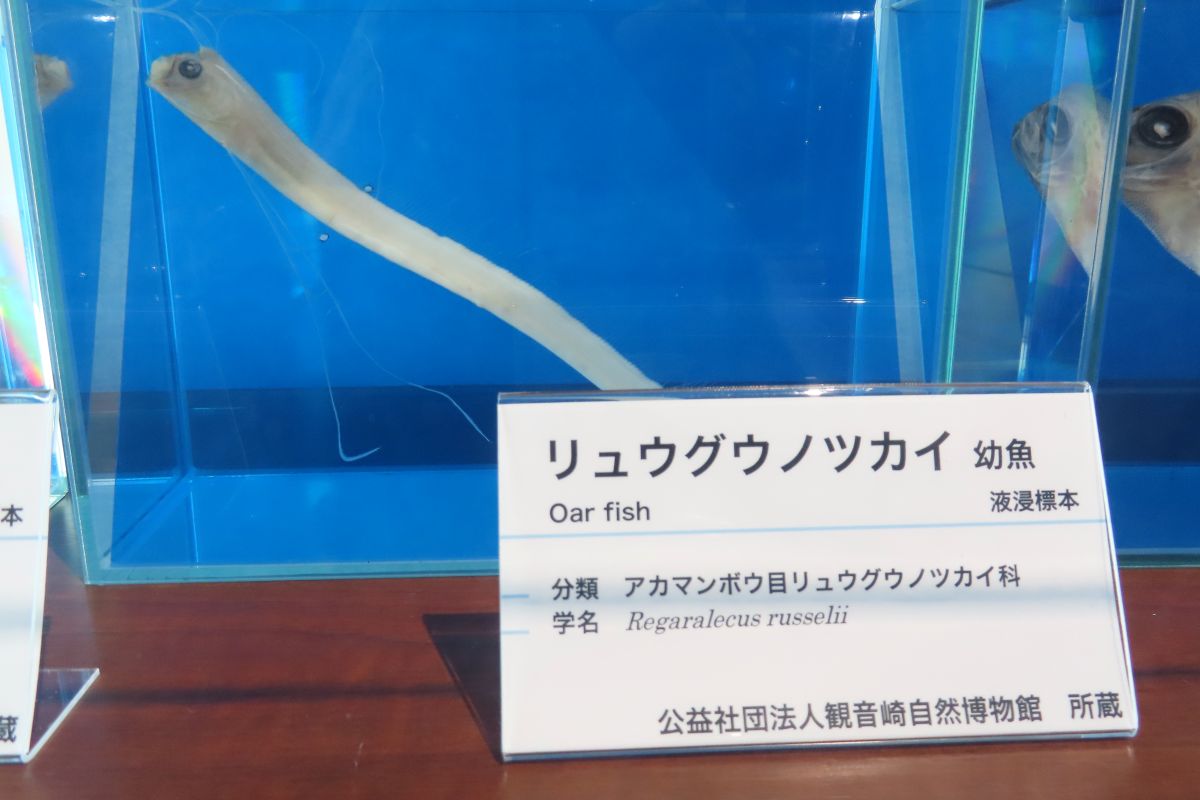

リュウグウノツカイの卵や幼魚も展示されていました。

いわき市沿岸で発見されたものを含む複数の卵が採集されていましたが、残念ながら孵化しなかったり、幼魚になったものの孵化が早期だった影響で摂餌に至りませんでした(現在は展示していません)。それでも、飼育下ならではのさまざまな貴重な知見が得られています。下記のアクアマリンふくしまの発信をご覧ください。

・「リュウグウノツカイの幼魚展示(12/3ふ化)■企画展「旅する深海魚」※展示終了」(アクアマリンふくしま 最新の生き物情報より)

https://www.aquamarine.or.jp/new-animals/2024oarfish2/

・「いわき市で採集したリュウグウノツカイの卵の展示 ■企画展「旅する深海魚」(12/27終了)」(アクアマリンふくしま 最新の生き物情報より)

https://www.aquamarine.or.jp/new-animals/2024oarfish1224/

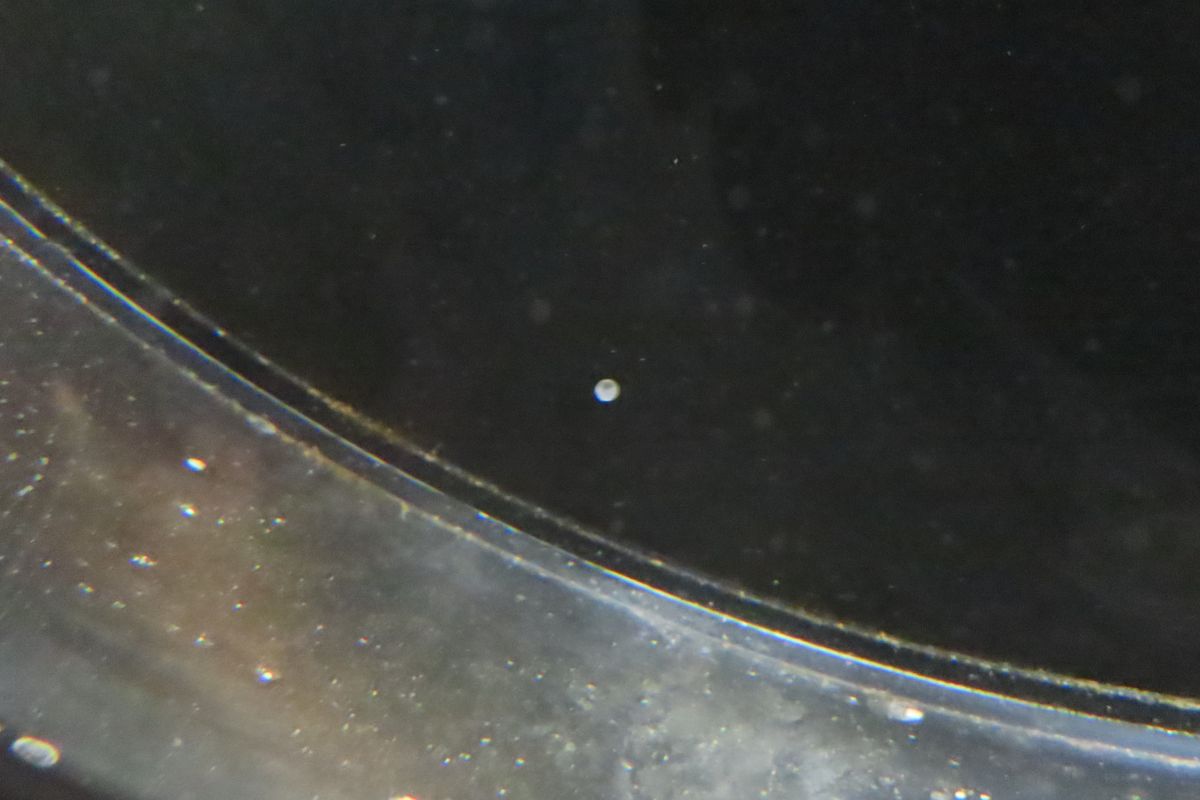

こちらは最後の1個となった卵です。前掲の写真の丸窓から覗ける水槽の中です。水がゆっくりと上下に回転しているのは、卵が水面に溜まることを防ぎ、分散させて飼育するためです。

上記リンクの発信では「リュウグウノツカイと同じアカマンボウ目だが、別種らしい」とされていますが、後の精査でリュウグウノツカイの卵であったことがわかりました。

こちらは展示会場の天井から吊るされた、海面に辿り着いた卵を模したオブジェです。

育った状態の幼魚の標本も展示されています。

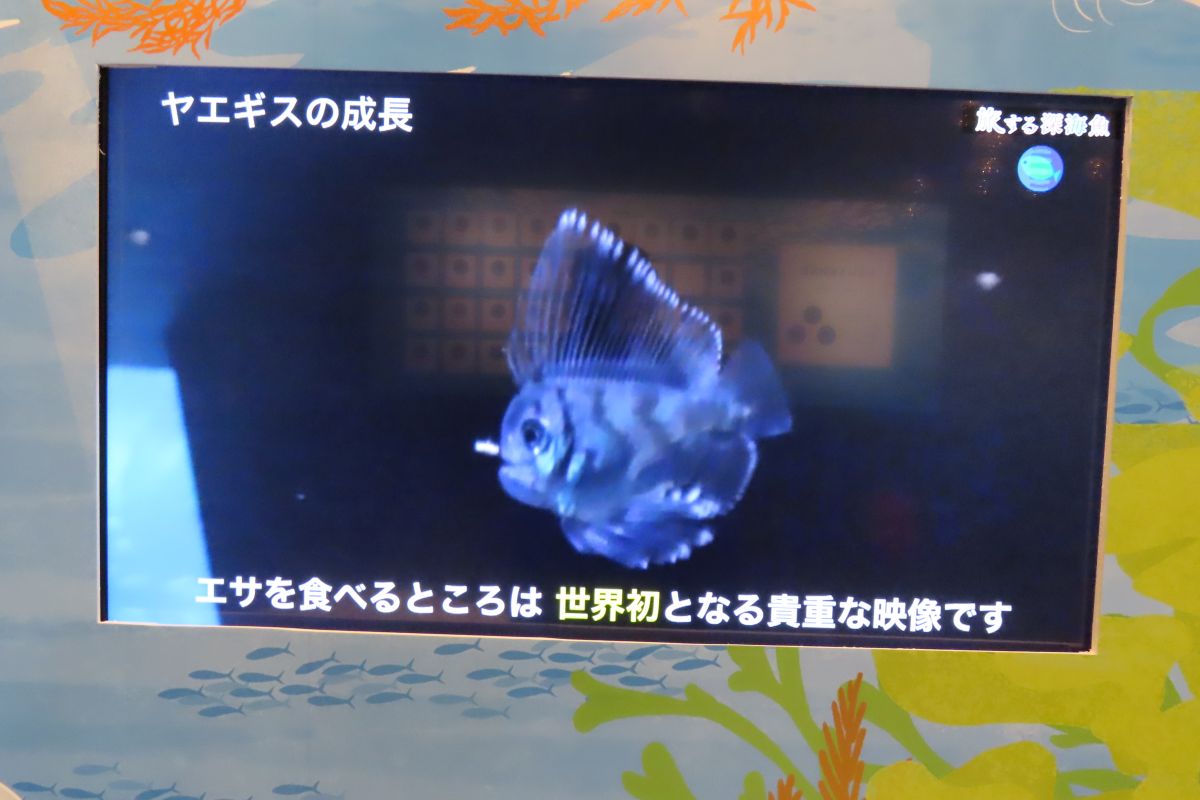

会場の一角でループ上映されている動画でも、リュウグウノツカイの幼魚の記録映像のほか、アクアマリンふくしまならではの、深海魚の卵や幼魚をめぐる多くの貴重な知見と功績が紹介されています。

これらは動物学的に高い価値を持ちますが、わたしたちが普段は知ることのない魚たちの暮らしを知ることは、それらが世代を重ねて生き続けるためにはどのような環境が必要かを教えてくれます。そのような知識・認識を得ることで、「持続可能な漁業・水産業とは何か」といった、自分たちの暮らしに直結した問いの答えも探究していくことができます。

食用に直結した例を挙げると、アクアマリンふくしまは世界初のサンマの水槽内繁殖に成功し、8世代までの累代繁殖を達成しています。

館内には、飼育スタッフによる研究をまとめたコーナーもあります。飼育の創意工夫も多くの研究成果につながっています。たとえば、深海から引き揚げられた魚は、急激な圧力の変化で目玉などが飛び出してしまうことがあります。飼育展示や研究のためとはいえ、そのような犠牲をなんとか減らすために魚たちの治療にも取り組んでおり、ポスター発表も掲示されています。

「旅する深海魚」で展示されているスミツキハナダイも、採集時に目や胃袋が飛び出してしまうため、圧力をかける治療が行われています。

「旅する深海魚」の幼魚たちの飼育記録動画のモニター前にあるのは、「クラゲライドオン」です。深海魚の幼魚には、クラゲに寄り添って暮らすことで身を守るものもいます。このクッションのうえで遊びながら、幼魚の気分を味わうことができます (右奥のバスケットのなかに、深海魚の幼魚なりきり用の帽子も用意されています)。

ほかにも、子どもたちも楽しめるゲーム風の仕掛けやエントランスホールではオリジナルカードがもらえるクイズへのエントリー受付も行われています。

食用深海魚の生態紹介もしています。

アオメエソは目が暗い海中で光の反射で緑色に光ることから「メヒカリ」の通称を持ち、から揚げなどが賞味されていますが、漁獲されるのは未成魚で、その繁殖の場やメカニズムについてはほとんどわかっていません。2004年ごろに南シナ海でアオメエソの稚魚が発見されており、それよりさらに南または、西に産卵域があるのではないかとも推察されますが、いまだその生態は謎に包まれています。

アクアマリンふくしまでは、底引き網の漁師さんの協力で得られたアオメエソを全国で唯一飼育展示した経験を持ち(現在は非展示)、2022年に、水槽内でおなかのなかに卵を持つようになった成魚と思われる個体を確認しました。それもまた、ひとつの手がかりの段階ではありますが、同館を含む幅広い探究ネットワークの中で、何千キロにも及び生息水深帯を移ろいながら繰り広げられる「アオメエソ(メヒカリ)の旅」の全貌が明らかになるのではないかと期待されています。

これらの経緯についても、会場内で飼育スタッフによる解説動画が流れています。

歌手の小沢健二の歌に「旅人たち」があります。過去と未来をつなぐ時の連なりを、海の上を行く船のありさまに擬えた歌詞が出てきますが、そのような船が進んでいく水面下で、魚たちが卵から成魚へ、そして繁殖へいのちの旅を繰り返しているのです。

館内のレストランでメヒカリを味わいながら、魚たちの生態や水族館のたゆみない営みに想いを馳せてみるのもよいでしょう。

夕暮れの小名浜港。振り返れば、アクアマリンふくしまがあります。

「旅人たち」はアルバム『球体の奏でる音楽』に収められています。リュウグウノツカイやアオメエソの卵という球体、あるいは暗い深海で光の反射によって光るアオメエソの目玉、アクアマリンふくしまの丸みを帯びた屋根の下で、それらが奏でる音楽、語りかける歌に耳を澄ましてみたいと思います。

それもまたひとつの、動物たちとの出逢いです。

【アクアマリンふくしま】

HP…https://www.aquamarine.or.jp/

【文・写真】

森 由民(もり・ゆうみん)

動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物表象に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』『ウソをつく生きものたち』(いずれも緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。

動物園エッセイ:http://kosodatecafe.jp/zoo/

-

動物園は出逢いの場【第21回】トカゲにイケメンがいたっていいじゃないか コモドオオトカゲのタロウ

-

動物園は出逢いの場【第20回】動物たちを「まねぶ」

-

動物園は出逢いの場【第19回】動物園が生息地になるとき

-

動物園は出逢いの場【第18回】動物たちを寿(ことほ)ぐ

-

動物園は出逢いの場【第17回】市立市川自然博物館から日本列島を見る

-

動物園は出逢いの場【第16回】弱き者、汝の名は人間 弱肉強食を考える

-

動物園は出逢いの場【第15回】海の底でうたう唄 旅する卵、光る目玉

-

動物園は出逢いの場【第14回】ペンギンの大地、人間的地球

-

動物園は出逢いの場【第13回】那珂川を味わう 那須野が原で・その2

-

動物園は出逢いの場【第12回】山と野と川 那須野が原で・その1

-

動物園は出逢いの場【第11回】捕食と被食:あやつりつられ

-

動物園は出逢いの場【第10回】黒い豚、薄紅の花、白い虎