ウサギは特有の病気にかかりやすいため、定期的な健康チェックと早期治療が非常に重要です。今回は特に気をつけるべき病気を解説します。

消化器疾患(胃腸うっ滞)

食事の内容やタイミングに問題が生じると、すぐに消化器系の不調につながります。

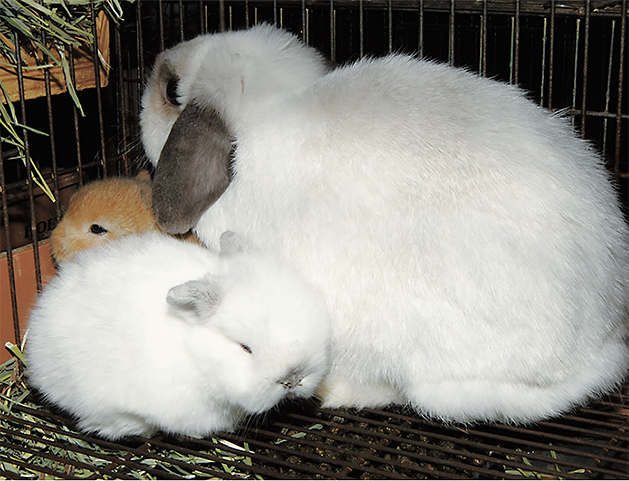

ウサギに多い消化器疾患として、胃腸うっ滞があります(写真1)。これは、消化管の運動が低下する状態で、牧草や水分不足、ストレスが原因で引き起こされます。

胃腸うっ滞は、食欲不振、糞の大きさや数の減少、脱水症状といった症状を伴い、早急に治療しなければ命に関わることもあります(参考文献1)。

胃腸うっ滞の予防には、適切な食事管理が不可欠です。繊維質の豊富な牧草を自由に食べられる環境を整え、新鮮な水を常に提供することが大切です。食事の急激な変更やストレスを避け、適度な運動を促したり、お腹を適宜マッサージしたりすることも、消化器系の健康を維持するために効果的です。

歯科疾患(不正咬合)

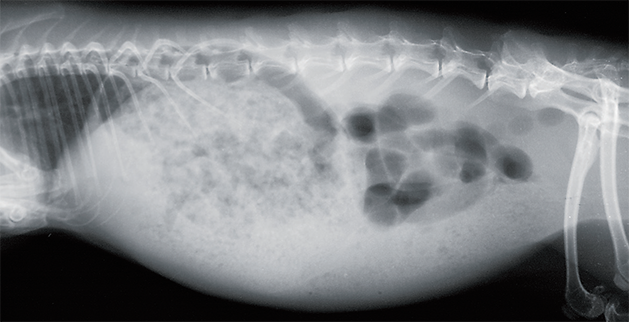

ウサギの歯は一生伸び続けるため(常生歯)、適切な咀嚼を行わないと歯が過剰に伸びてしまい、不正咬合(歯の噛み合わせの異常、写真2)を引き起こす可能性があります。これにより、食事を食べづらくなったり、歯が頬や舌を傷つけて痛みを引き起こし、食欲低下や口内炎が発生してしまうことがあります(参考文献2)。

不正咬合は下顎突出症などの先天性、食事、外傷、老化などに由来する後天性に分けられますが、このうち最も多い原因は食事であるとされています。

ウサギが硬いものを避ける、よだれを垂らすなどの兆候がみられた場合は、口腔内検査で歯をチェックすることが必要です。治療については、不正咬合している歯を定期的に削りながら、ハードペレットなどの硬すぎる餌を与えている場合はソフトペレットに変更したり、かじり木を与えたりし、歯の咬耗を促進する餌や食生活の見直しなどを行っていきます。

膿瘍

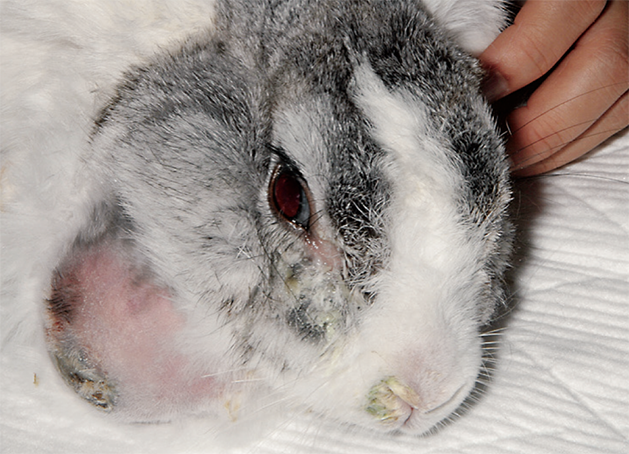

膿瘍は比較的よくみられるウサギの病気で、感染や外傷が原因で皮膚や内臓に膿が溜まることで発症します。

部位は根尖膿瘍(歯)、皮下、内臓(肺など)の様々な場所で発症します(写真3)。膿瘍の治療には、通常、抗菌薬の投与と膿の排出が必要であり、場合によっては外科的な介入が必要になることもあります(参考文献3)。

感染症(パスツレラ症)

ウサギは、パスツレラ菌やマイコプラズマなどの細菌感染症にかかりやすく、特にパスツレラ菌感染症が一般的です。

この感染症は、鼻水やくしゃみ、呼吸困難を引き起こし、悪化すると肺炎につながることもあります。感染症のリスクを低減するためには、清潔な環境を維持し、ストレスの少ない生活を提供することが重要です。

特に、ウサギはストレスに弱く、環境の変化や騒音によって免疫力が低下して発症するケースがあるため、飼育環境の管理が必要です(参考文献4)。

繁殖する場合の注意点

■繁殖の適齢期と出産準備

ウサギは周年繁殖動物であり、繁殖適齢期(性成熟)は生後6〜8カ月、オスのウサギは生後8〜10カ月です。

性周期は1~2日の休止期と4~17日の許容期を頻繁に繰り返し、妊娠中であっても別のオスの子どもを妊娠できるという特徴があります(追いかけ交配)。

妊娠期間は約30~32日で、1回の出産で4~10頭生まれるとされています。

以上から、ウサギの場合は一度出産があると、短期間で自分の家では飼育しきれないくらい多くの子が生まれることを踏まえて出産計画を立てる必要があります。

■授乳時間と母ウサギの役割

ウサギの授乳時間は非常に短く、1日にわずか2〜3分程度しかありません。母ウサギはその短時間で、子ウサギに必要な栄養を与えます。授乳時間が短いことは、捕食者からの攻撃を避けるために進化した結果です。このため、母ウサギが子ウサギを放置しているようにみえても、それは自然な行動であり、通常は心配する必要はありません。

授乳は早朝や深夜に行われることが多いため、飼い主がその様子を観察できることはまれです(参考文献1)。一方で、人工哺乳については非常に困難であるため、母ウサギの存在は必要不可欠です。

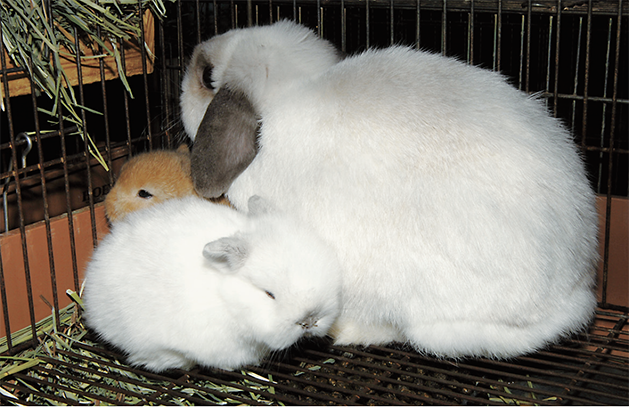

子ウサギは、生後2〜3週間で目を開け、徐々に自立する準備を始めます。母ウサギが授乳を終えても、子ウサギは母親の近くで保温を保つ必要があるため、出産後も巣箱の温度管理や清潔さを保つことが重要です(写真4)。

■繁殖後の健康管理

繁殖後のメスのウサギは、出産による体力の消耗が激しいため、特に栄養管理が重要です。高品質な牧草やペレット、新鮮な野菜を提供し、十分な栄養を摂取させることが必要です。

また、繁殖後はストレスが増えるため、飼育環境を落ち着かせ、健康チェックを怠らないようにしましょう。

この連載は、一般社団法人日本コンパニオンラビット協会(JCRA)「ウサギマスター認定者(ウサギマスター検定1級)」の獣医師で分担しながら、飼い主さんにも知っておいてほしいウサギの病気を解説しています。

・一般社団法人日本コンパニオンラビット協会

https://jcrabbit.org/

[出典]

・写真1~4…『カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版』(霍野晋吉・横須賀誠 著、緑書房)

【執筆】

青島大吾(あおしま・だいご)

獣医師、JCRAウサギマスター検定1級。2006年東京大学農学部獣医学専修を卒業後、同大学動物医療センター研修医(外科学)などを経て、2010年に愛知県豊田市でダイゴペットクリニックを開院(https://info-dpc.net/)。その後、岡崎大和院、豊田中央医療センター(本院、拡張移転)、日進オハナ院、名古屋名東院を展開。「Home away from home」を信条とし、「100年、飼い主さんを支え続けられる病院へ」という理念のもと、ペットライフの幅広いサポートを目指している。

【監修】

霍野晋吉(つるの・しんきち)

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部卒業。獣医師、博士(獣医学)。1996年古河アニマルクリニック開業(茨城県)。1997年エキゾチックペットクリニック開業(神奈川県)。現在は株式会社EIC(https://exo.co.jp)の代表を務め、エキゾチックアニマルの獣医学の啓発や教育に関わる活動を行っている。その他、日本獣医生命科学大学非常勤講師、ヤマザキ動物看護大学特任教授、(一社)日本コンパニオンラビット協会代表理事、(一社)日本獣医エキゾチック動物学会顧問なども務める。著書に『カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版』『同 爬虫類・両生類編 第2版』『同 鳥類編』『ウサギの医学』『モルモット・チンチラ・デグーの医学』(いずれも緑書房)。

[参考文献]

1.Jenkins JR (1997). Gastrointestinal diseases of rabbits. The Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 1(1), 139-153.

2.Crossley DA, Tully TN (1995). Dental disease in rabbits and rodents. The Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 1(1), 169-184.

3.Harkness JE, Wagner JE (1995). The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents. Williams & Wilkins.

4.Meredith A, Redrobe S (2002). BSAVA Manual of Exotic Pets. British Small Animal Veterinary Association.