野生の王国・北海道ですらコウモリは……

アブラコウモリ(家蝙蝠)が賑やかにヒラヒラと舞う本州以南では、大都会ですら相当な数が生息しています。多くの建物がねぐら・繁殖に適切であり、餌になる昆虫が豊富なのでしょう。一方、石狩低地帯(北海道のまん中からやや西にあり、北は日本海、南は太平洋まで続くややくびれた地形)ではコウモリをあまり見かけません。それでも、私はその低地帯の浮島のごとき野幌森林公園脇で起居するので、そのような環境を好む種が拙宅へ届けられ「助けてやって」と言付かります。

傷病個体からモトを取るのは浅ましい?

届けた方の期待を裏切らないために、すぐに手当てをし、持ち直したら給餌をします。その際には、その子たちのためにペットショップでミールワームの代金を支払いながら、都度

「助けても結局飛んで行っちゃうんだよなあ……」

と複雑な気分になっています。勤務先の野生動物医学専用施設を運営していた時も、餌代は私費。おまけに研究試料であるムシ(寄生虫)を宿したまま自然に……。つまり、お金と研究機会が飛び去るのです。この状況に加え、救護活動は必ずしも綺麗ごとではなく、問題点や課題もあります。このあたりは、第8回の後段を再読されるとご理解頂けるかと思います。

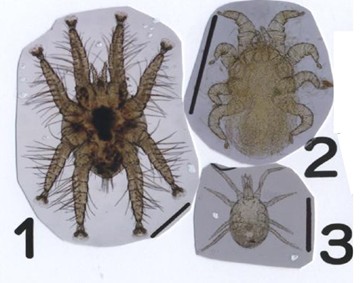

それはともかく、体表で「蠢く」壁蝨・虱がいれば、コウモリたちの健康に悪影響を与えないように採集できます。建前は健康チェックですが(実際、そのような側面も)、少しでもモトを取り戻すことが動機だったりします。実に浅ましいのですが、宿主同様に変わった形をしたムシが得られます。鼠や鶏などにいるような普通の形状を示すダニ類に混じり(写真2の右側、2と3)、タランチュラのようなコウモリダニは珍しくで(同左側、1)、先程の惨めでみみっちい嘆きを容易に吹き飛ばします。何度見ても惚れ惚れしませんか?

異形のムシがコレクションに加わる

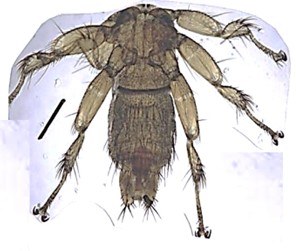

さらに高揚するものが、蠅(ハエ)です。すでに前回、ハエウジ症原因幼虫の画像を供覧させて頂いたので、

「もう、お腹いっぱい!」

かもしれませんが、コウモリバエ(蠅)のフォームもヤバめです。私の第一印象は古い映画『ノートルダム・ド・パリ』の怪優ロン・チェイニーがその映画の中で演じた役でしたが、皆さんは如何でしょう。これらに、コウモリを通常の吸血源とする南京虫が加われば、コレクションはコンプリ―トです(残念ながらここでは写真無し)。なお、このムシはコウモリトコジラミと称しますが、ヒトも刺します。主にコウモリの巣にいますので、コウモリが住みつくような山荘などをお持ちの方は注意が必要です。

コロナ後に悪目立ちせず安堵

昨今、コロナ禍の元凶となったウイルスの自然宿主がコウモリとされる説が、すっかり定着しました。そのため、その子たちが根絶やしにされるのではないかとかなり心配しましたが、そのような極端な気配は無いので心底ホっとしています。自然生態系を維持するためにも蝙蝠は不可欠な存在ですから、そういった愚かな選択をしない人類の賢明さを褒めたいです。

コウモリの愛らしく、不思議な姿の一端は写真1で堪能されたかと思います(?)が、本ウェブメディアでの森 由民氏による国内動物園で大切に飼育される老個体の様子には、とても和みました。(動物園は出逢いの場【第4回】コウモリをめぐるさかしまな話)

コウモリのアレコレ

ところで、上記記事にて紹介されている愛される老個体たちですが、普段アブラコウモリをご覧になられている方々にとっては、

「あれ、なんか、でかくない?」

と思われたかと思います。事実、これらはオオコウモリ類とされ、体が小ぶりなココウモリ類から区別されます。カタカナの「コ」が連続し誤植かと思われたでしょうが、この「コ」は「小」。オオコウモリ類の「オオ」は「大」です。ただ、体が小さいキクガシラコウモリという仲間は、どちらかというとオオコウモリ類。ちょっと煩雑なので、ここでちょっと整理します。なお、コウモリといえば、超音波を出して餌や障害物に反射して探るエコロケーションをしますので、その生態情報も加えますと、

①ココウモリ類:昆虫食(一部魚食や鳥獣血液)、超音波発生源=口

②キクガシラコウモリ類:超音波発生源=鼻

③オオコウモリ類:果実食、超音波発生源=無し

となります。

そして媒介病原体も様々

以上①~③の系統・生態等の差異は、それらが特異的に保有する病原体(共生体)にも影響を与えます。たとえば、今般のコロナ禍のSARS関連では、③からその原因となる近縁ウイルスが続々と見つかっています。一方、エボラウイルス病やニパウイルス感染症などを引き起こすウイルスは、③オオコウモリ類が自然宿主であると考えられています。

そして狂犬病ウイルスとその近縁ウイルスは、チスイコウモリなど①のココウモリ類に触れたり咬まれたりして感染した例が海外にて報告されています。実は、本稿前半のアブラコウモリや道内の種は①の仲間でしたので、これらがバイオリスク上どの程度危険なのかを探ることが、日本の野生動物医学者の使命の一つですので、私も従事してきました。

食卓に載るオオコウモリ

ところで、③は別名フルーツバットと呼ばれ、果実を主要な餌資源とします。そのため、もし弱った個体が入院したら、まず果実を準備しないとならないのでより財布が軽くなりますね。そこではなく、実はこの食性が体(筋肉など)の風味に影響を与え、一部地域ではとても人気ある日常食材として流通しています(写真5および6)。

「えっ!? バイオリスク的に大丈夫なの?」

という皆さんの反応は想定内です。しかし、嗜好性はその国・地域に根付いた文化・習慣でもあり、尊重すべきでしょう。周りのものがとやかくいうことではないし、まして、強制して止めさせるものではないと思います。

一方で、それが新たな「人と動物の共通感染症」のアウトブレークの要因になる危険性があることや、グローバル化した今日では、コロナ禍で経験したように、一端事態が生じたら世界の片隅だけに留まらないことだけは確かです。そして、巡り巡って本人に降りかかるということを、私たちが教育・啓発し、適切に対応するのが望ましいのでしょう。それも野生動物医学の使命です。

[引用文献]

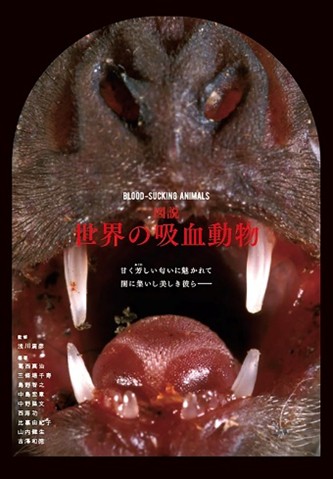

*¹浅川満彦監修、『図説世界の吸血動物』、グラフィック社、東京、2022年

*²浅川満彦、「人と動物の共通感染症」の現状と課題-特に野生動物専門医の視点から、日臨微生会誌、25:pp.11-19、2025年

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学教授(2025年3月まで)、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第29回】有蹄類に感染するウイルスはなんで畜舎の犬や猫へ感染しない? -「鯨偶蹄類」進化・生態からの考察

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第28回】野生動物医学専門職に必須の「ライセンス」

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第27回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(後編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第26回】獣医大入試に「野生動物の法獣医学」は役立つ?-富山水鳥大量死からの雑感(前編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第25回】魚の寄生虫病診断は生態系への挑戦

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第24回】総括と課題

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第23回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その5)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(蛇蜥蜴編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第22回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その4)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(獣編)

-

動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第21回】野生動物体表でうごめくダニ・虱(その3)-空を目指す奴もやはりゑぐい(鳥編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第20回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その2)-空を目指す奴もやはりゑぐい(蝙蝠編)

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第19回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その1)-獣体内に潜む奴はよりゑぐい

-

野生動物の法獣医学と野生動物医学の現状【第18回】野生動物医学研究の材料としてハードルが高いサル類-野生種編