市川市動植物園の動物園ゾーンには市立市川自然博物館があります(※1)。これらの各施設は、市川市の貴重な自然を守り、伝える場として大町公園(後述)に内包されています。

※1. 市川市動植物園は市の経済観光部に属しますが、同館は市の教育委員会生涯学習部の所管です。同館のみであれば無料で観覧できます。詳しくは、文末にリンクした自然博物館・動植物園それぞれの公式サイトをご覧ください。

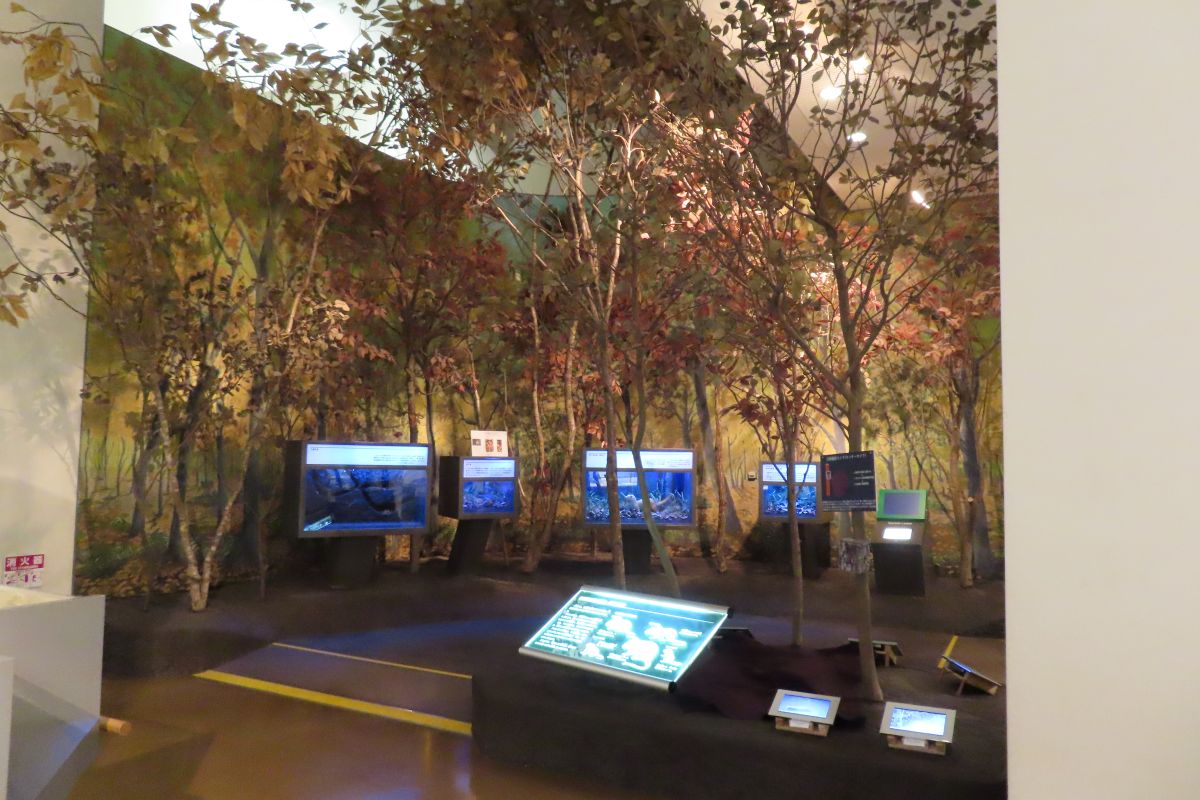

同館は、もっぱら剥製などの(非生体)標本を展示していますが、たとえばアカネズミの剥製は、生息地である森を再現したジオラマの中に生態を見て取ることができるかたちで組み込まれています。

こちらは、森のジオラマに付随する暗視カメラで撮影された実際の野生動物の活動記録の動画です(大町公園内の長田谷津と呼ばれる一帯での様子)。

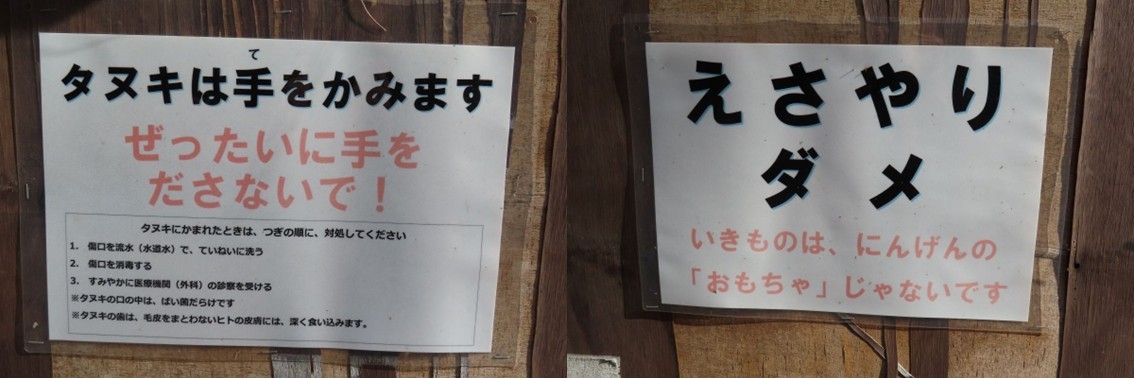

さきほどの動画に登場していたのは、ホンドタヌキです。こちらの写真の個体は、昨年(2024年)の2月24日まで市川市動植物園で飼育展示されていたホンドタヌキのメスの「ミュウ」です。ミュウは2008年5月19日に誕生し、飼育下でのタヌキの平均寿命である10~14年を超える15年9か月を園で過ごして亡くなりました。現在は、オスの「ムク」のみが飼育展示されています(※2)。自然博物館と動物園の併在によって、前者での見聞を後者の飼育個体と引き比べる機会も開かれています。

※2. 詳しくはこちらをご覧ください。

市川市動植物園、「タヌキのミュウ♀について」、2024年3月15日

https://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo/0000448060.html

市川市動植物園、「飼育日誌(1月11日~1月25日)ホンドタヌキ」、2025年2月6日

https://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo/0000477041.html

続いては、同館の観覧順路の最後となるエリアです。

このエリアでは、多くの生体(生きた個体)展示に見ることができます。

ウーパールーパーの名で知られるメキシコサラマンダーは両生類ですが、その個体のあらかたは頭部の左右にえらを持つ幼体の姿のままで性的に成熟し、繁殖を行います(※3)。同館ではメキシコサラマンダーが順調に繁殖しており、いろいろな成長の段階を観察することができます(※4)。捕食などの危険がない飼育下では、写真のようなアルビノ個体もよく見られます。

※3. まれにえらのないかたち(成体)まで変態することもありますが、本文のように一見未熟な姿でも生殖能力等を保持し、代を継ぐことができます。このような現象を「幼形成熟(ネオテニー)」と呼びます。

※4. 先に注記したメキシコサラマンダーの成体は「上陸型」とも呼ばれ、同館でもこの状態の個体が展示されることがあります(2025年2月7日現在は展示されていません)。下記のリンクもご覧ください。

市川市自然博物館、「生き物の飼育展示」、2023年11月24日

https://www.city.ichikawa.lg.jp/edu16/shiiku.html

メキシコサラマンダーは外国産の生きものですが、このエリアの飼育展示の中心は身近な日本産の生きもの、特に大町公園で出逢うことができる生きものたちです。カタツムリも、卵や稚貝を含めて展示されています。何を食べ、どんな糞をし、どんな動きを見せてくれるのか。わたしたちも、カタツムリたちにペースを合わせた「カタツムリ時計」で観察してみましょう。

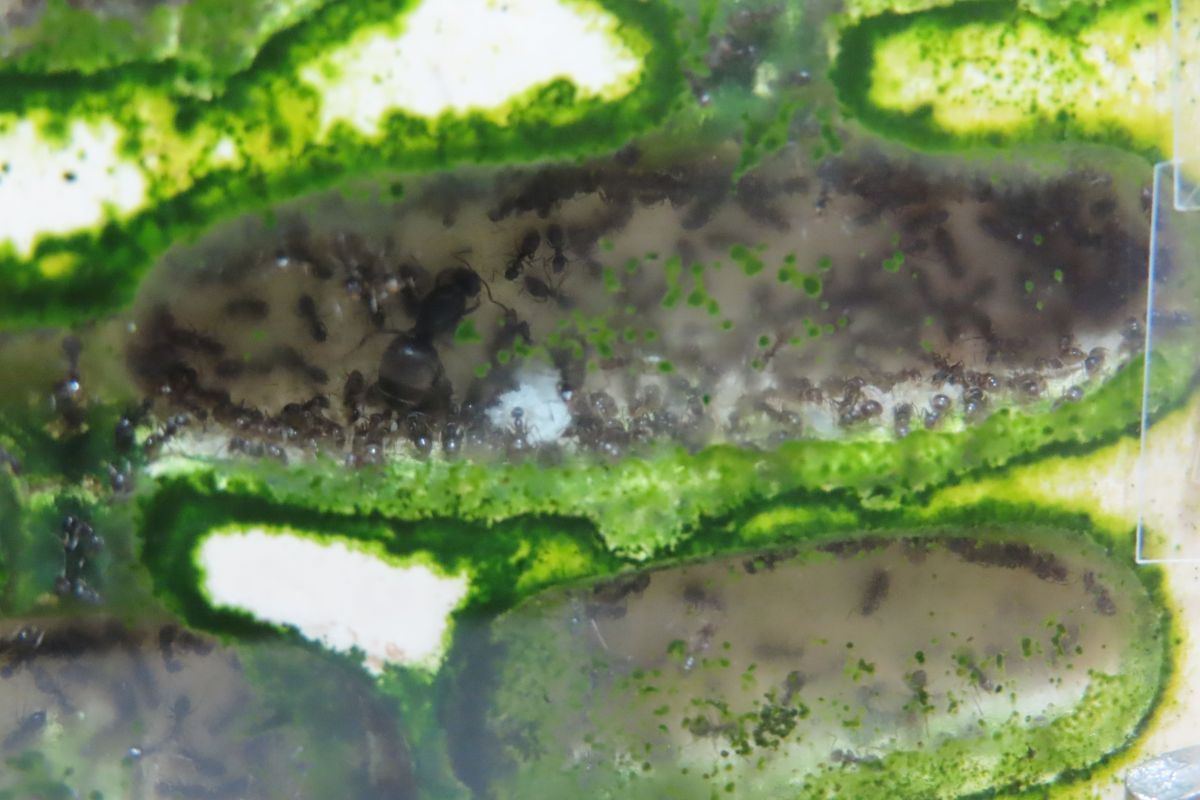

アリは小学校の国語の教科書にも登場する身近な生きものですが、同時にその生活をつぶさに見たり知ったりする機会が少ない存在でもあります。巣の一室でひときわ目立つ大きな個体が女王です。このようなアリの暮らしを野外で観察することは難しく、これは、きちんと生態を踏まえたうえで創られた展示ならではの貴重な体験と言えるでしょう。

こちらは幼虫時代限定の水中生活者、オニヤンマのヤゴです。見事に隠れていますが、他の水中昆虫などを捕食するので、この擬態は身を守るだけではなく待ち伏せ効果にもつながっているのでしょう。日本最大のトンボであるオニヤンマは、ガやハエ、アブ、ハチなどを捕らえ、成虫になっても生態系の上位の存在です。

カムフラージュといえば、ニホンアマガエルです。皮膚に3層の異なる色素を蓄えた部位を持ち、それらの複合作用で体色を変えることができます。下の写真はどちらも標準的な個体です。雨降りにでもならない限り(あるいは繁殖行動で水場に群れていたりしないと)、姿を見ることはまれでしょうが、今このときもわたしたちのすぐそばに潜んでいるかもしれません。

そのようなニホンアマガエルですが、皮膚の色素層の一部が欠けることで、生まれつきの色変わり個体(個体変異)も見られます。写真左はいくらか緑がかってはいますが、色素を欠いた白色個体(アルビノ)です。目が赤いことからも色素の欠落がわかるでしょう。標準的な個体に見られる、鼻先から顔の側面にかけての黒い帯もほぼ見られません。そして、写真右は青の色素層だけを持つ変異個体です。同館では、標準型を含む3パターンすべてが飼育展示されています(2025年2月7日現在)。

さきほどの「アオガエル」はニホンアマガエルの色変わりでしたが、こちらは別種のシュレーゲルアオガエルです。頭部の模様や吻(口先)がニホンアマガエルより尖っていることで見分けられます(吻のかたちは、アマガエル類とアオガエル類に一般的に当てはまるちがいです)。

そして、こちらはニホンアカガエルです。ニホンアカガエルも大町公園内に生息し、同館では春先に卵を採取して成長過程を展示し、その後、一部の終生飼養個体(寿命は約5年で、中には7年生きた個体もいるそうです)を除いて、再び公園内に放しています。

下の写真は、大町公園内にある自然観察園(同館や植物園の専門スタッフによって保全されている湿地、無料エリア)です。市川市の北部は台地となっており、かつてはいくつもの谷津と呼ばれる湿地帯がありました。しばしば伝統的な水田稲作にも利用されてきましたが、その多くは宅地開発などにより現存しません。大町公園内の長田谷津と呼ばれる一帯は、1974年の公園設立以来このように守られ続けています。周囲が市川市の名産である梨の畑となっていることも、長田谷津に流れ込む地中の水の流れを保つはたらきをしています。

長田谷津の詳しい特性などは、自然博物館内の生体展示エリア手前の掲示で解説されています。

長田谷津では、冬頃にニホンアカガエルの卵を見ることができます(2025年2月7日撮影)。アカガエル類はまだ冬というべき時期に産卵します。オタマジャクシは、捕食者であるヘビなどが冬眠から目覚める前に成長・変態を終えて上陸してしまいます。

このようなアカガエル類の繁殖戦略では、冬でも安定した水を湛えている伝統的な水田が格好の産卵場所でした。しかし、宅地開発などによる水田そのものの消失だけでなく、栽培に必要な時期以外は水を抜く合理的な稲作(その方が生産効率が上がります)の展開も、アカガエル類には棲みづらい環境を生み出している原因となっています。そのような生産様式自体は否定できませんが、わたしたちの暮らしの場が、他の生きものたちにとっても別のかたちで生息環境になっていると意識することが必要です。環境保全によるより長いスパンでの「持続的生活」を考えることは、人間にとっても重要なことでしょう。また、そのような気づきや工夫は人間ならではの能力といえるはずです。

アカガエル類に限らず、アマガエルやアオガエルたちもそれぞれのかたちでオタマジャクシのための水場を必要とします。日本では、北海道にもニホンアマガエルやエゾアカガエルが生息しています。地球規模で見れば熱帯・亜熱帯(国内では沖縄などの南西諸島、小笠原諸島のみが亜熱帯です)を中心的な生息環境とするカエル類が、亜寒帯である北海道まで日本列島に広く分布する理由は、冬眠という耐寒能力を持つだけでなく、水田稲作文化の広がりも大きく影響してきたと考えられます。その意味で、ニホンアマガエルは「日本列島の人間との共生に成功したカエル」の典型と言えるでしょう。わたしたちの目の前のアマガエルこそが、わたしたちの歴史を教えてくれるのです。

既に記したように、長田谷津にはタヌキも現れます。適切な距離で向き合うことこそが、それらとともに暮らすことにほかなりません。

最後に、たまたま居合わせた野生のアオサギです。ゆっくりと歩きながら獲物を探しているのではないかと思いますが、長田谷津はアオサギの目にはどんなふうに映っているのでしょうか。そんな問いも自然に想起されます。

自然博物館、動物園、植物園(※5)、そして自然観察園。季節ごとの変化も含む多様な場が織りなす大町公園は、そこを訪れる人びとにとって、他では得難い「出逢いの場」となっているでしょう。

※5. 自然観察園に隣接して温室を伴う観賞植物園もあります。こちらも無料で観覧できます。

【市立市川自然博物館】

https://www.city.ichikawa.lg.jp/edu16/

【市川市動植物園】

https://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo/

【文・写真】

森 由民(もり・ゆうみん)

動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物表象に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』『ウソをつく生きものたち』(いずれも緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。

動物園エッセイ:http://kosodatecafe.jp/zoo/

-

動物園は出逢いの場【第21回】トカゲにイケメンがいたっていいじゃないか コモドオオトカゲのタロウ

-

動物園は出逢いの場【第20回】動物たちを「まねぶ」

-

動物園は出逢いの場【第19回】動物園が生息地になるとき

-

動物園は出逢いの場【第18回】動物たちを寿(ことほ)ぐ

-

動物園は出逢いの場【第17回】市立市川自然博物館から日本列島を見る

-

動物園は出逢いの場【第16回】弱き者、汝の名は人間 弱肉強食を考える

-

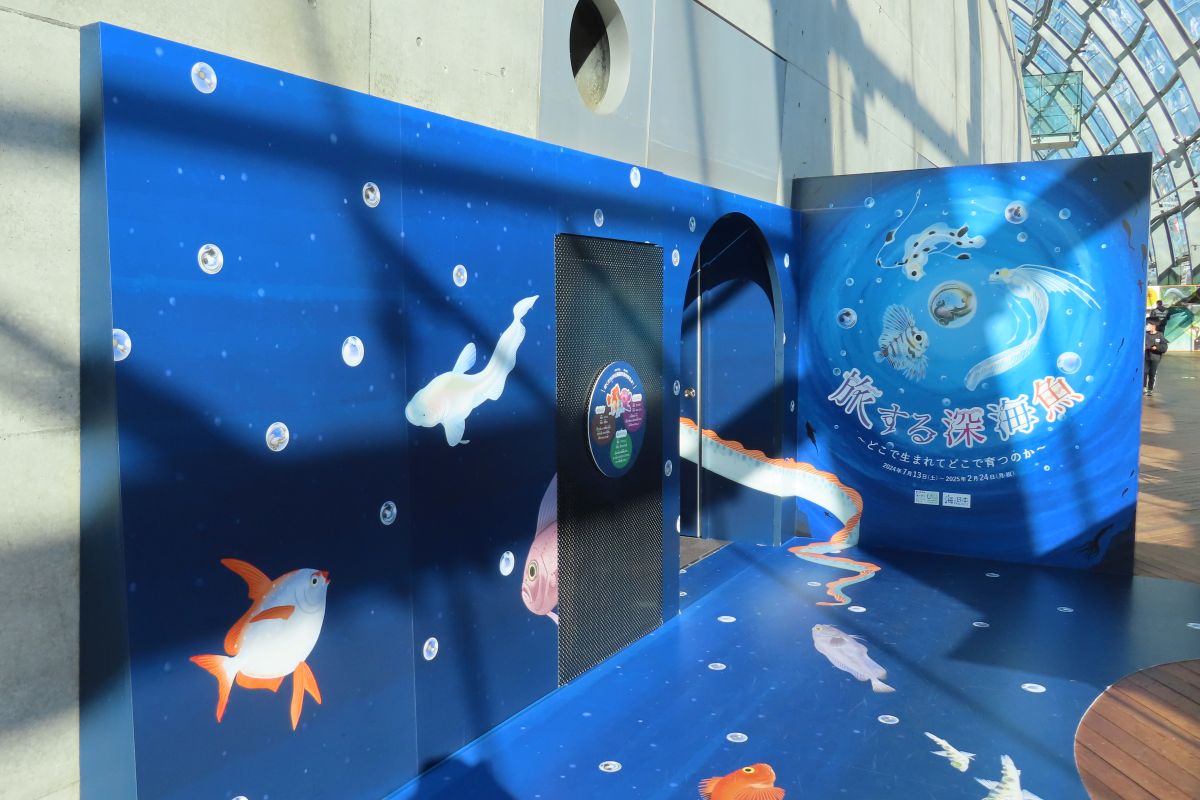

動物園は出逢いの場【第15回】海の底でうたう唄 旅する卵、光る目玉

-

動物園は出逢いの場【第14回】ペンギンの大地、人間的地球

-

動物園は出逢いの場【第13回】那珂川を味わう 那須野が原で・その2

-

動物園は出逢いの場【第12回】山と野と川 那須野が原で・その1

-

動物園は出逢いの場【第11回】捕食と被食:あやつりつられ

-

動物園は出逢いの場【第10回】黒い豚、薄紅の花、白い虎