足立区生物園は、東京都足立区の緑豊かな元渕江公園の一角にあります。

同園で羽化したチョウたちが優雅に舞い、蜜を吸って憩う大温室をはじめ、水族を含む動物たちの展示や水辺環境を整備した庭園も設けられています。

そんな庭園の池には、おたまじゃくしたちが泳いでいました。この子たちの成体はどこにいるのでしょうか。庭園内を散策してみました。(2025年4月22日撮影)

この丸太を積み重ねた「エコスタック」は、さまざまな生きものの住処・隠れ家となります。

そして、矢印のところに注目です。

アズマヒキガエルが落ち葉や土に溶け込んでいました。

※1. ヒキガエルなどは、同園スタッフのご指導の下、撮影しています。

こんな排水口(雨水用)の中にも潜んでいます。

さきほどの池で園内に集まるアズマヒキガエルが卵を産み、おたまじゃくしに成長していたのです。(一般的な産卵時期は、2月中旬以降の1週間程度)。

同園の地下では、水生動物などの飼育をするバックヤードの公開展示を実施しています。

その一角にあるのが、アズマヒキガエルの展示水槽です。関東をはじめとする東日本では、アズマヒキガエルが在来種として分布していますが、都市化による水辺の減少などが原因で東京都から絶滅危惧種(絶滅危惧II類)に指定されています。こうした中、前述のような池やその周辺が、ヒキガエルたちの保全(生息域内保全※2)の大切な役割を果たすようになっています。

※2. 動物園・水族館は、一般的には飼育下での希少種の保存(繁殖など)といった「生息域外保全」の場として機能していますが、ここでは庭園の池がヒキガエルたちの生息域そのものとなっています。しかし、住みやすい環境を提供するだけではなく、そこにある事情を来園者に的確に伝え、認識を深めてもらうことも動物園・水族館の役割です。同園も、解説サインを含めてさまざまな「知る・知らせる」はたらきを行っています。

水槽内でも、夜行性のヒキガエルたちはお気に入りの物陰でひっそりと過ごしています。

こちらは2025年3月19日~5月18日に行われた特別展「のぞいてみよう!生物園のお仕事展 陸の生きもの編」で撮影したアズマヒキガエルです。

本州・四国・九州(屋久島などを含む)のヒキガエルは、元々ニホンヒキガエル(Bufo japonicus)として1種にまとめられていました。しかし、その後、北海道を除く東日本に広く分布するヒキガエルたちは、別種のアズマヒキガエル(Bufo formosus)であると見なされています(※3)。ニホンヒキガエルの種を示す”japonucus”は「日本」を示しますが、アズマヒキガエルの”formosus”は「形の整った」つまり、「美男美女(のヒキガエル)」といった意味合いを持ちます(※4)。

※3. アズマヒキガエルをニホンヒキガエルの亜種とする議論もあります(その場合の学名はBufo japonicus formosus)。

※4. 余談ながら、前回ご紹介した壽山動物園がある台湾は”Formosa”とも呼ばれます。これはポルトガル語の” Ilha Formosa”(美しい島)に由来します。台湾を「美麗島」と称することもあります。

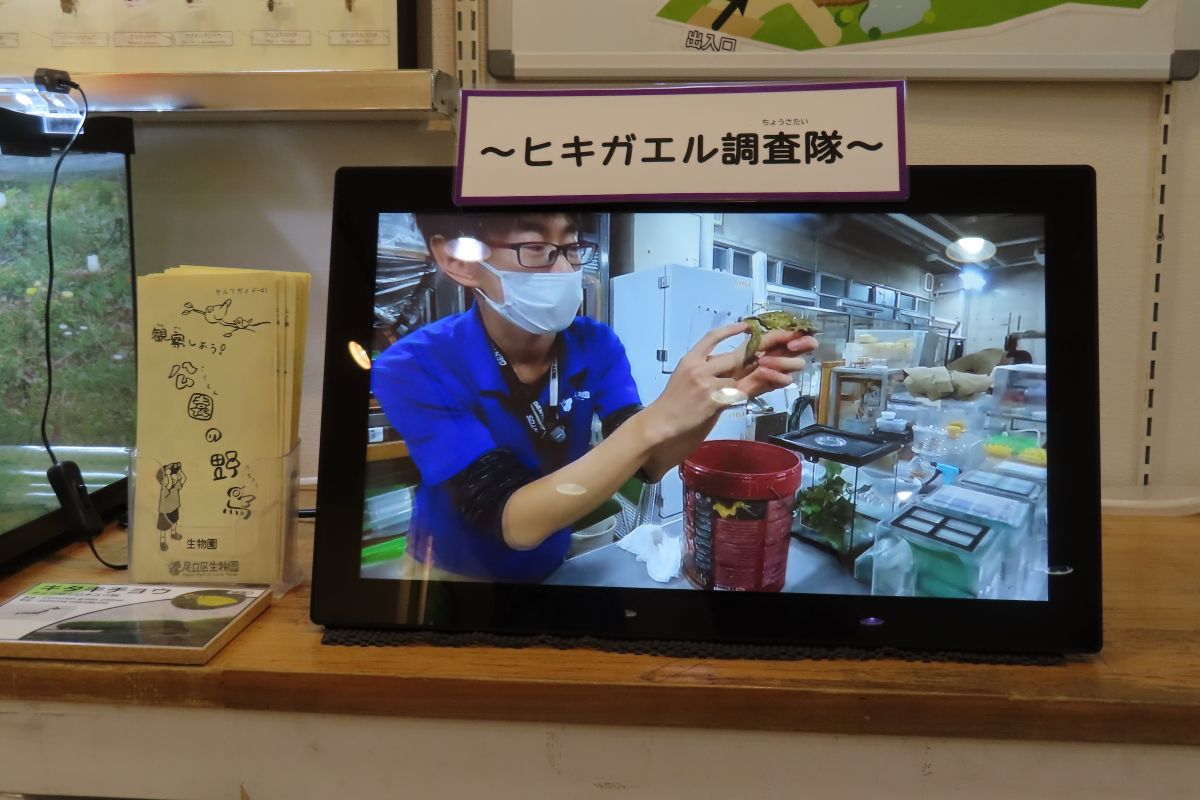

特別展では、同園が進める自然環境保全の大切さを伝える活動のひとつとして、園内でのヒキガエル調査について紹介されていました。

実は、園内では関西系(ニホンヒキガエル)の特徴を持つ個体も見つかっているそうです(アズマヒキガエルとニホンヒキガエルの交雑も問題視されています)。同園では、これらの正確な動態を把握し、来園者であるわたしたちも共に課題に向き合えるように促しています。

ヒキガエルたちは、お腹の模様などで個体識別ができます。毎年の調査で、「顔(腹)見知り」や「新顔(腹)」を見分けることも重要なデータとなります。

同園がある元渕江公園の池では、カルガモなどの姿を見ることができます。しかし、こちらの池は深く、コイの釣り堀を兼ねているため、ヒキガエルの産卵場としては適さないようです。池や草地があれば、どんなカエルでも生きられるということではないのです。

動物園・水族館は、「ヒキガエルにふさわしいのはどのような場所?」や「ニホンアマガエルには?」など、細やかな知識を楽しく具体的に学べる場所でもあります(ニホンアマガエルは、同園「あだちの生きもの観察室」で飼育展示されています)。

同園内の庭園にある池に注ぐ小川です。ここには、小型の猛禽類であるツミが水を飲んだり、水浴びをしたりしに来るそうです。近年、ツミは都内で個体数の増加が認められ、元渕江公園内でも営巣が確認されています。この小川にも、親子連れのツミが訪問することがあるそうです。

さらに、ハシボソガラスがヒキガエルを捕食する姿も目撃されています。ヒキガエルは、耳腺と呼ばれる部位(目や鼓膜の後ろの背中寄り)から毒(ブフォトキシン)を出します。これによって鳥や小型哺乳類などから身を守っていますが、ハシボソガラスはヒキガエルをひっくり返して、喉元を攻撃して仕留めます。その後、この小川でヒキガエルを洗うようにしている姿が観察されているそうです。もしかすると、毒抜きをしているのかもしれません。この行動は1羽だけのものなのか、それとも一種の文化行動としてこの地域のカラスたちに広がりつつあるのでしょうか。足立区生物園で、飼育下の保全された生態と、野生下の変わりゆく生きものたちの生活を覗いてみてください。

【足立区生物園】

ホームページ:https://www.seibutuen.jp/

【文・写真】

森 由民(もり・ゆうみん)

動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物表象に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』『ウソをつく生きものたち』(いずれも緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。

動物園エッセイhttp://kosodatecafe.jp/zoo/

-

動物園は出逢いの場【第20回】動物たちを「まねぶ」

-

動物園は出逢いの場【第19回】動物園が生息地になるとき

-

動物園は出逢いの場【第18回】動物たちを寿(ことほ)ぐ

-

動物園は出逢いの場【第17回】市立市川自然博物館から日本列島を見る

-

動物園は出逢いの場【第16回】弱き者、汝の名は人間 弱肉強食を考える

-

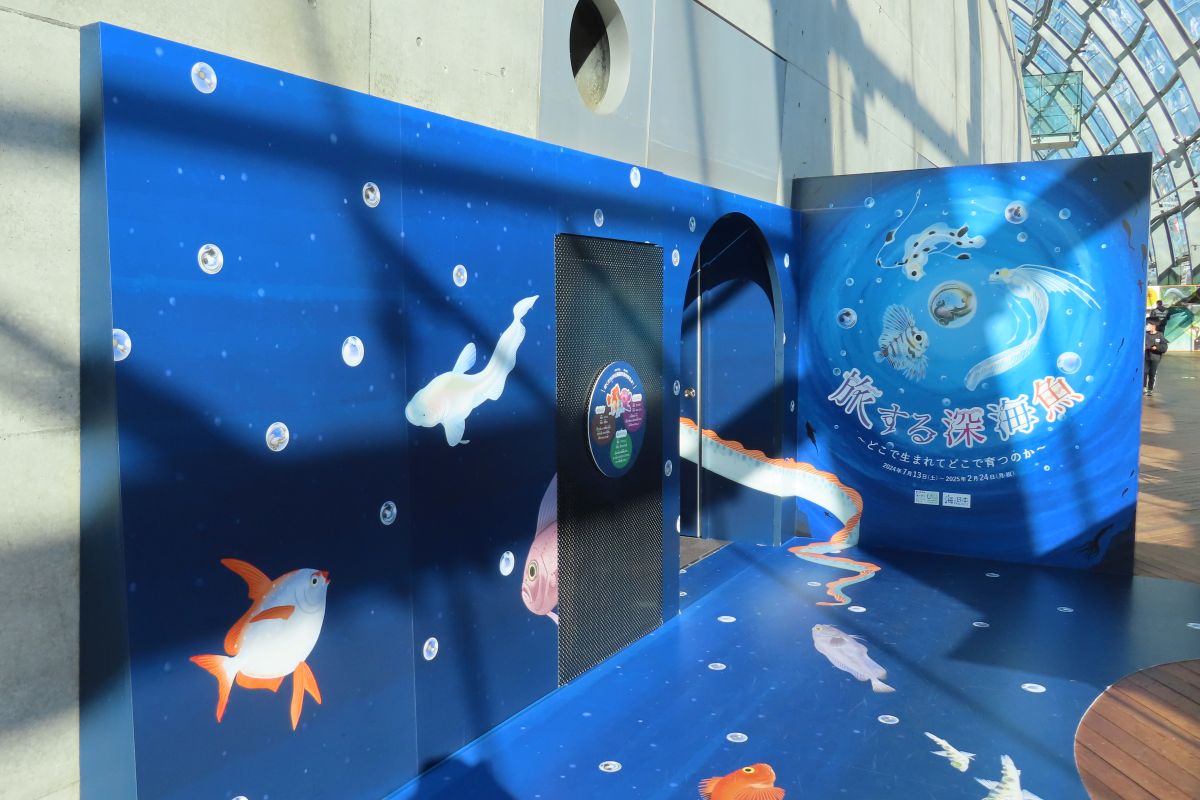

動物園は出逢いの場【第15回】海の底でうたう唄 旅する卵、光る目玉

-

動物園は出逢いの場【第14回】ペンギンの大地、人間的地球

-

動物園は出逢いの場【第13回】那珂川を味わう 那須野が原で・その2

-

動物園は出逢いの場【第12回】山と野と川 那須野が原で・その1

-

動物園は出逢いの場【第11回】捕食と被食:あやつりつられ

-

動物園は出逢いの場【第10回】黒い豚、薄紅の花、白い虎

-

動物園は出逢いの場【第9回】複製と変換:動物園展示の比較論のために