はじめに

犬と暮らしている方は、「水辺や湿地帯は行かないほうがいい」とか「ネズミは病気を持っているから触らないほうがいい」と言われたことがあると思います。これは、「レプトスピラ症」という病気に感染するかもしれないからです。

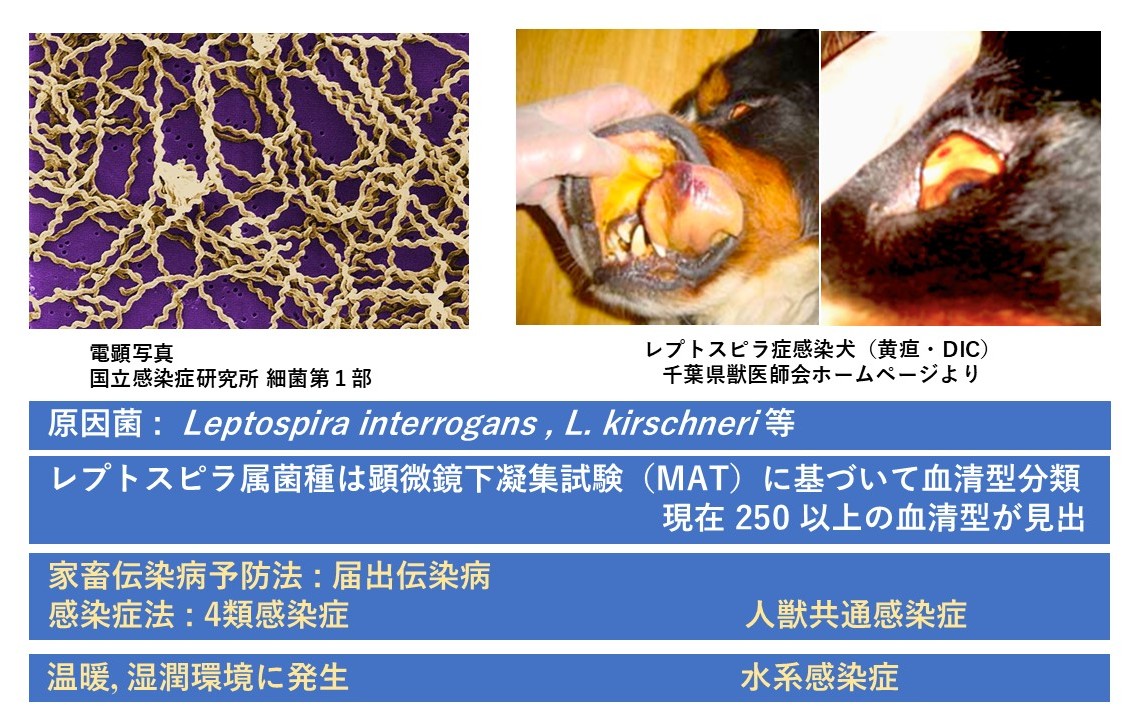

レプトスピラ症はレプトスピラ(Leptspira interrogans)というラセン菌の感染により引き起こされる人獣共通感染症です。200以上の血清型により病原性が分けられ、血清型による病型も区別されています。

ヒトでは感染症法で4類感染症(要届出)、動物(犬・家畜)では家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されている重要な感染症です。

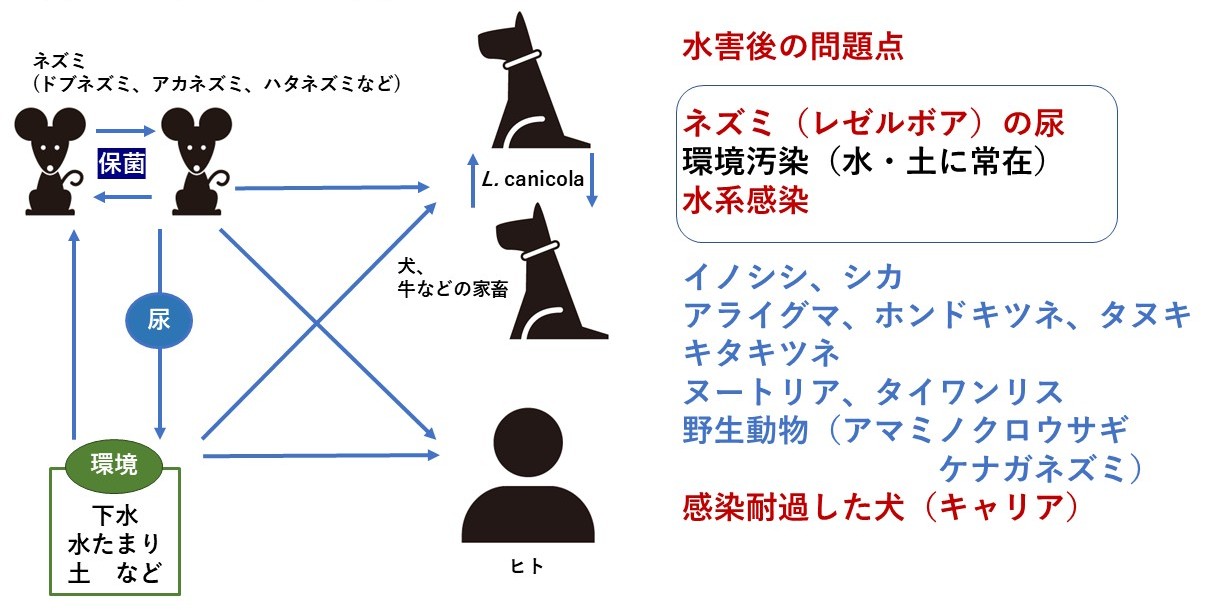

野生動物(特にネズミ類)や家畜などの動物を媒介とする感染症として、世界的に広く分布しています。ヒトや犬は感染すると急性腎障害や急性肝障害を引き起こし、進行すると死に至る危険度の高い人獣共通感染症です。

従来は農業従事者や猟犬に多くみられていましたが、都市化の影響による下水道内でのネズミの増加により、都市型レプトスピラ症が増加しています。ヒトにおける都市型レプトスピラ症としては、生鮮食料品・調理関係者や解体業、土木工事業、下水道工事業、電気工事業関係者での感染が多く報告されております。

また、完全室内飼育犬での発生も同様の原因で増加しています。そのため、レプトスピラ症はより身近な人獣共通感染症となっています。ワンヘルスの概念から、獣医師にはこの感染症をよく理解し、ヒトと動物における蔓延を防止することが求められています。

ヒトにおけるワクチンはありませんが、犬ではワクチンが開発されています。しかし、血清型により有効なワクチンが異なるため、完全な予防が難しいのが現状です。そのため、日本型のワクチンの早急な開発が望まれています。

犬レプトスピラ症の現状

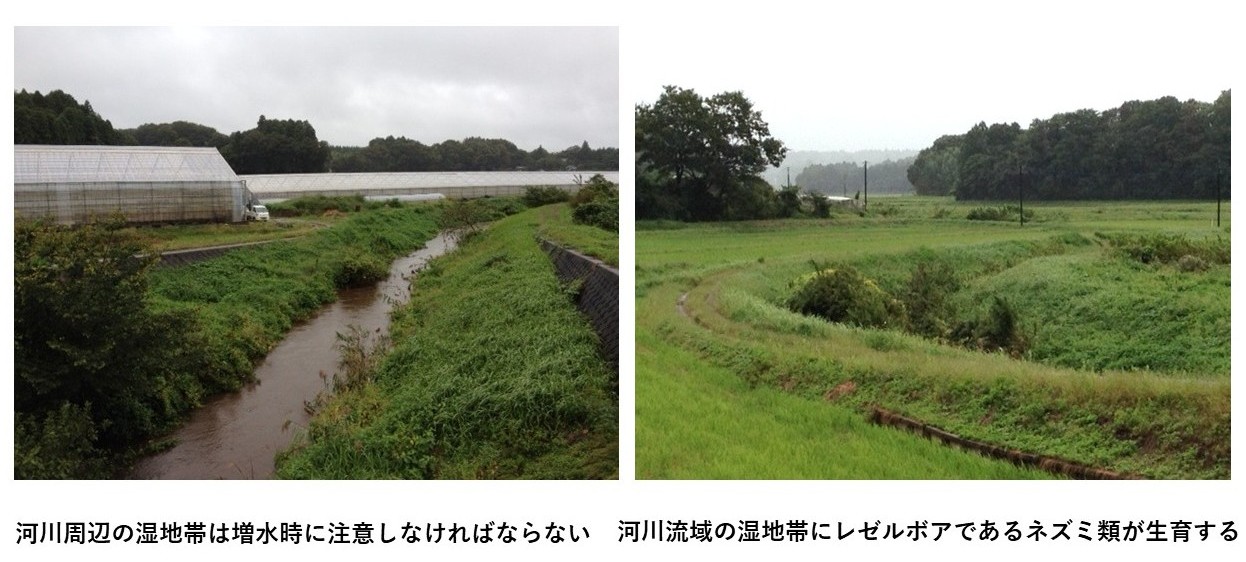

温帯、亜熱帯、熱帯地域を中心に全世界で発生がみられます。日本では西南日本で多く報告されていましたが、近年では北海道での報告も増加し、全国的に発生が認められています。関東では、特に房総半島が常在地として知られており、ヒトと犬共に多くの発生がみられています。

発生時期は夏から晩秋に多くみられます。犬の場合、5〜9歳での感染が多く、80パーセントがオスです。この結果はヒトでの報告(中高年・男性80パーセント)と同様です。

感染経路

病原性レプトスピラは、感染動物(多くは不顕性感染)の腎尿細管に長期間にわたって維持され、尿の排せつによって環境を汚染します。ヒトと犬における伝播経路は水系感染で、多くはイエネズミが関与しています。イエネズミの尿が環境(河川、用水、湖沼、湿地帯、水田)を汚染し、その汚染された水・泥に接触することで感染が成立します。

感染後、病態が改善された犬から感染する場合もあります。

また、完全室内飼育犬での感染例もイエネズミの尿が感染源と考えられており、ネズミの捕食によっても感染します。

日本のイエネズミのレプトスピラ保有率は80パーセントと高く、長期間保持しています。

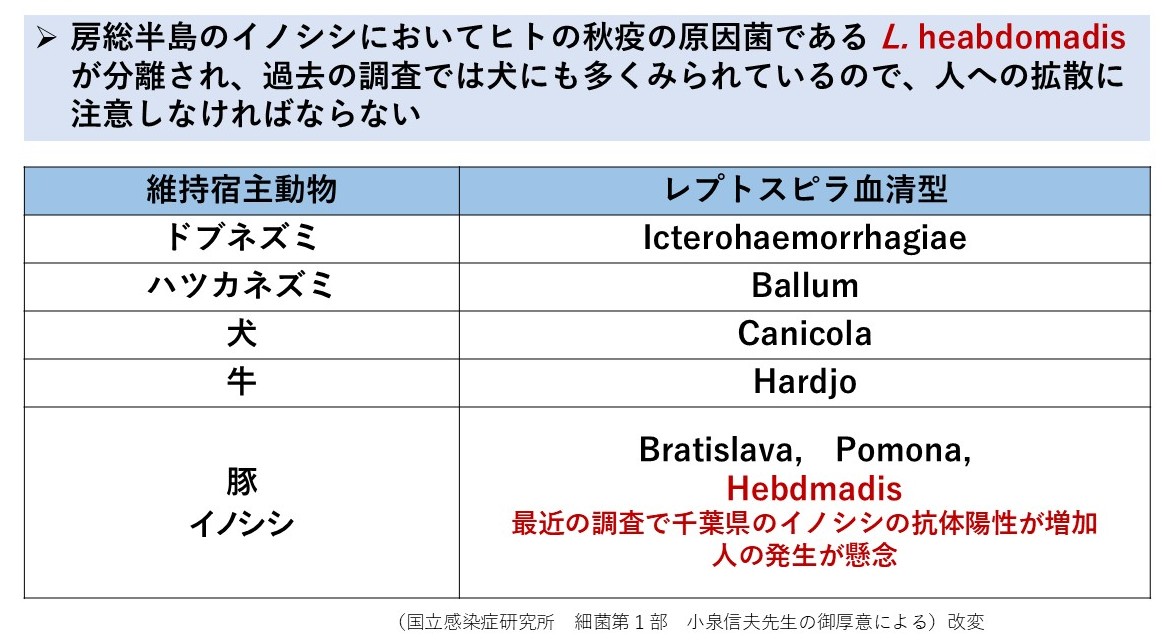

まれに、保菌状態の家畜の尿からの感染もみられます。近年の野生動物の増加に伴い、シカやイノシシ、野生化したタイワンリス・アライグマ・ヌートリア、北海道ではキタキツネ、沖縄ではマングースより、抗体、PCR検査での陽性個体が確認されています。これらの野生動物が媒介者となり、さらに発生を広げている可能性が指摘されています。

病態

200以上の血清型が存在し、それぞれの動物が特定の血清型を保有します。

通常、非感染で長期にわたってレプトスピラ菌を保持している動物が、それぞれの維持血清型レプトスピラに感染した場合は無症状あるいは軽症ですが、犬がCanicolaという血清型に感染した場合は、重篤な症状が引き起こされ、また自然治癒したものは保菌動物となり、次の感染源となることもあります。

ヒトは、偶発的にレプトスピラに感染して急性発症します。犬やウシ、ブタも、それぞれの維持血清型以外では急性発症します。偶発感染の場合、ヒトを含めた動物は、感染初期にはレプトスピラが尿中に存在しますが、長期にわたってレプトスピラを保有することはありません。近年、ヒトや犬と共通の遺伝子型を持つ血清型:Leptspira Heabdomadisにイノシシが感染していることが確認されており、ヒトや犬への感染増加が心配されています。

法規制

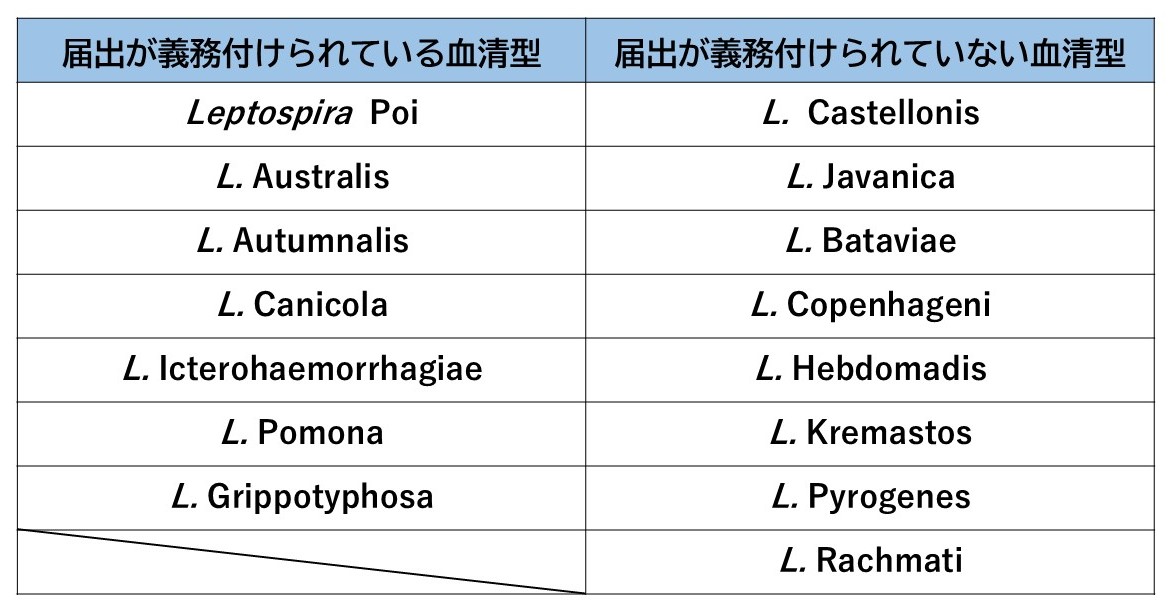

日本では従来届出対象となっていなかったため、正確な発生状況は把握されていませんでした。2003年11月以降、ヒトにおいて届出が必要な4類感染症に指定されてから、徐々に発生状況も明らかになってきました。

犬・ウシ・ブタでは、家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されています。

犬では、特にヒトで多い血清型L. Hebdomadisへの感染が増加傾向にあります。近年の小動物臨床において、意識の向上も相まって報告は増加傾向にありますが、確定しずらい感染症のひとつです。なお、ヒトへの感染を考え、獣医師は疑似症例についても家畜保健衛生所に届出をしなければいけません。

レプトスピラ症の症状

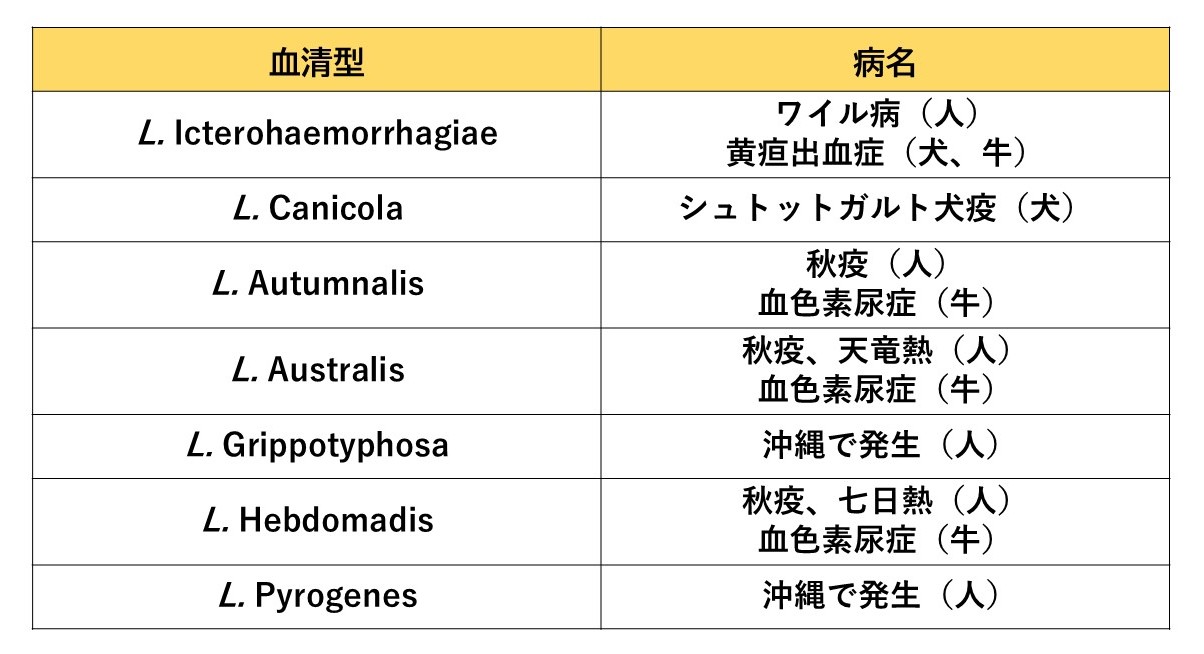

動物種によって症状が異なります。また、日本で確認されている病名は血清型により分類することができます。

ヒト

水やネズミのいる環境との関連があり、発熱・黄疸・強結膜充血・関節痛・筋肉痛・急性肝障害・急性腎障害がみられた場合はレプトスピラ症を疑います。ヒトにおけるワクチンはありません。

犬

レプトスピラワクチン歴のない犬の感染・発症が多いですが、ワクチン歴のあるものでも発症がみられています。これは、血清型によりワクチンが異なるので、ワクチン血清型以外では感染が成立するためです。また血清型により症状が違うことも知られています。

① 軽症例:発熱(必発でない)、嘔吐、脱水、下痢(必発でない)、黄疸、強結膜充血、粘膜充血、軽度の腎・肝障害

②進行例:舌壊死(血清型:Canicola)、急性肝障害、急性腎障害(原因が特定できないときは特に疑う)、ブドウ膜炎、血色素尿、貧血、筋肉痛

③ 重症例:溶血性症候群(Pre DIC)(血色素、粘膜出血、点状出血、出血傾向、紫班、タール便)敗血症

④ 甚急性例:敗血性ショック、播種性血管内凝固(DIC)。進行が早いため、腎障害、肝障害が認められる前に死亡することが多い

⑤ 慢性例:軽症例では自然回復するものもあるが、多くは慢性の保菌者となる(血清型:Canicolaでは)。回復後、慢性腎炎(糸球体腎症)、ファンコーニ症候群、慢性肝炎から肝硬変・肝性脳症になることもある

猫

感染は成立するが発症はしない不顕性感染となり、感染後は保菌者となる可能性があります。

ワクチンによる予防

犬レプトスピラ症は、不活化ワクチンにより予防できます。

現状では、血清型により抗体が異なるため予防が難しく、ワクチン接種をしてあるにもかかわらず、異なる血清型に感染する例が多くみられます。

それではどの様なワクチンを接種すればよいのでしょうか?

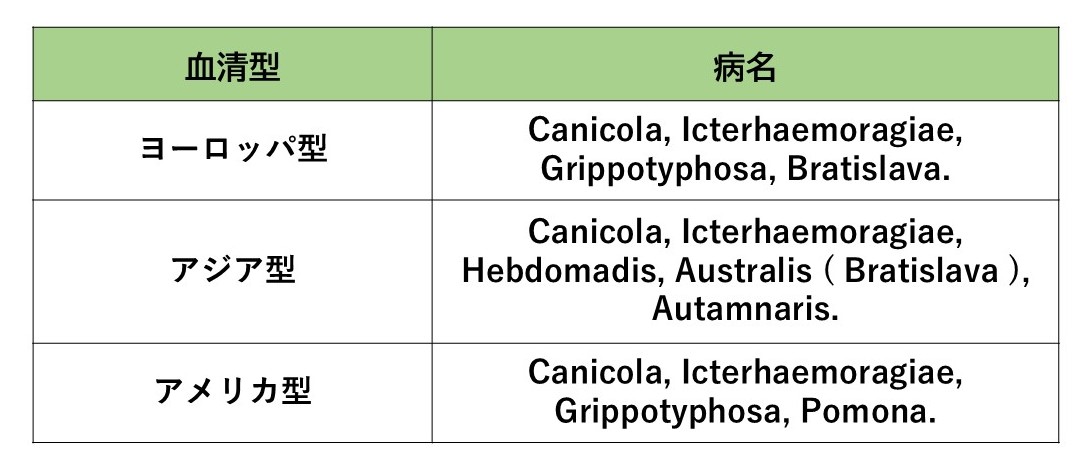

世界的にレプトスピラ症を大きくタイプ分けすると、血清型により3タイプに分けることができます。

日本でヒトと犬に多くみられる血清型は共通しており、Canicola、Icterohaemorrhagiae、Hebdomadisが多いとされています。現在の日本での発生状況からは、下の表4のうち、アジア型の異なるがカバーできるワクチンの使用・開発が望まれています。

おわりに

レプトスピラが常在する日本で愛犬たちと安全に暮らすには、ワクチン接種をして、安全な場所で散歩するように心がけることが大切です。

そして、水辺やネズミなどの野生動物には気をつけてください。愛犬だけではなく、飼い主を守るためにも、特に湿地帯には素足で入らず、ネズミの居そうな所には足を踏み入れないようにしましょう。

【執筆者】

村田佳輝(むらた・よしてる)

獣医師・医学博士、むらた動物病院(千葉県茂原市本納)院長。千葉県獣医師会 副会長、獣医臨床感染症研究会 会長、東京農工大学 農学部附属 感染症未来疫学研究センター 客員教授、千葉大学 真菌医学研究センター 感染症分野 特別研究員なども務め、感染症講演を多数行なっている。著書に『犬と猫の尿路感染症診療マニュアル』(共著、インターズー)、『感染症科診療パーフェクトガイド 犬・猫・エキゾチック動物』(共著、学窓社)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!