オオサンショウウオの現在

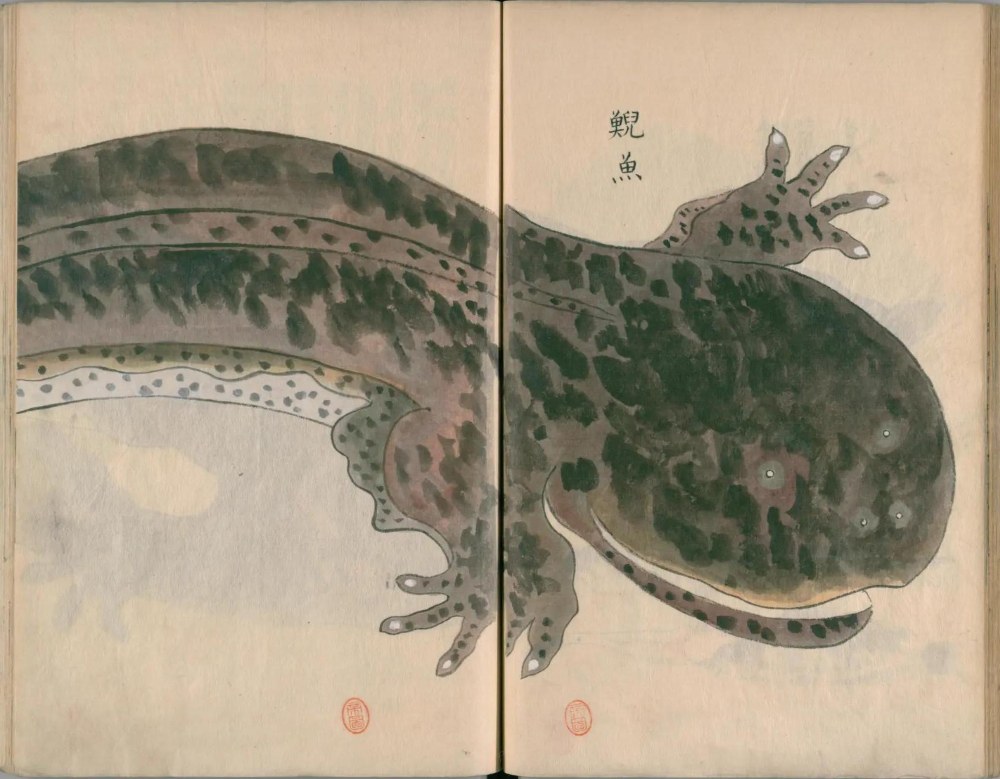

オオサンショウウオは、国の特別天然記念物で、岐阜県以西から九州北部に生息する世界最大の両生類です。

いま、生息地域の環境変化やチュウゴクオオサンショウウオとの交雑種の問題などにより、生息数の減少が危惧されています。

関東で目撃されたオオサンショウウオ

江戸時代にまとめられた記録のなかに、関東地方でオオサンショウウオが生息していたと考えられる情報(「山椒魚」、「鯢魚」、「䱱魚」などの記載)が散見します。オオサンショウウオは、本来関東に生息していませんので、人の手によって持ち込まれたと思われます。今回は、関東で目撃されたオオサンショウウオについて紹介していきます。

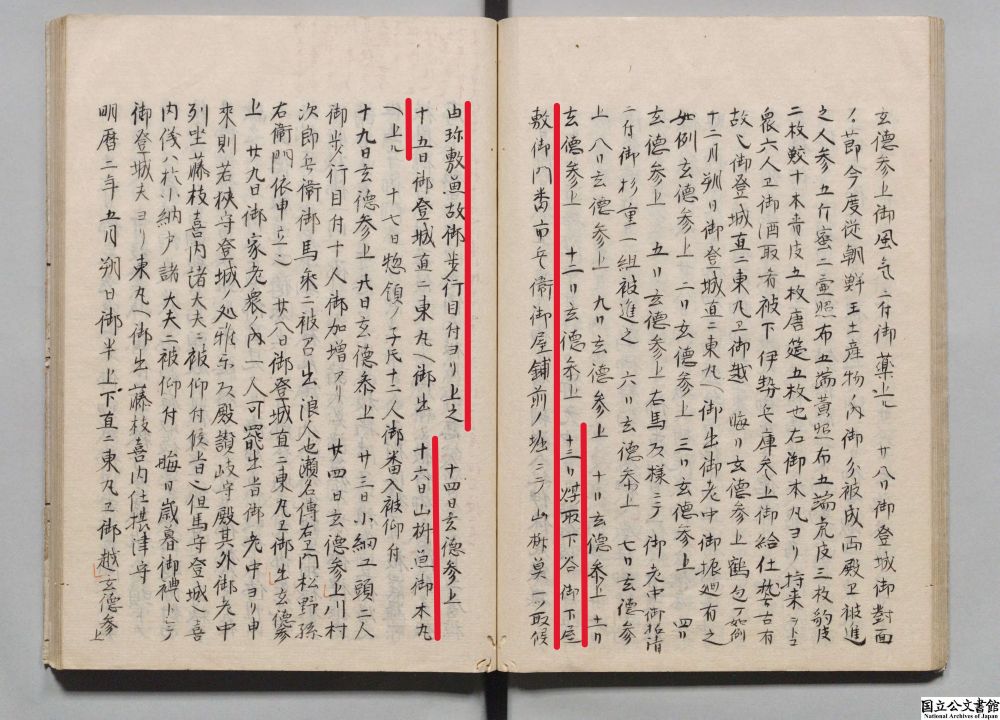

明暦元(1655)年12月16日、江戸幕府4代将軍徳川家綱に、1匹のオオサンショウウオが献上されました。これは、徳川幕府が編さんした歴史書『徳川実紀』や、『徳川実紀』を作るために用いられた史料(「二田録」)などから確認できます。オオサンショウウオは、12月13日に徳川綱重(3代将軍家光の子で家綱の弟、6代将軍家宣の父)の下屋敷の堀で捕えられました。この下屋敷は下谷屋敷(東京都文京区)と呼ばれ、当時は珍しい魚として認識され、将軍がいる江戸城へ送られました。ただ、オオサンショウウオが何故その堀にいたのか、理由は不明です。

また、水戸黄門の名で親しまれている水戸藩2代藩主の徳川光圀の伝記『桃源遺事』に、水戸城の堀へオオサンショウウオを放したという記事が残されています。佐々木助三郎(助さん)のモデルとされる人物・佐々宗淳とゆかりがある宇陀松山藩(奈良県宇陀市にあった藩)の「御用部屋日記」に、オオサンショウウオに関する記載があることが、すでに明らかになっています。元禄3(1690)年5月25日に、光圀の御用としてオオサンショウウオ14匹が京都へ送られ、8月6日にはそのお礼の品物が松山藩に届けられていました。水戸城に放されたオオサンショウウオは、奈良県産の可能性もあります。

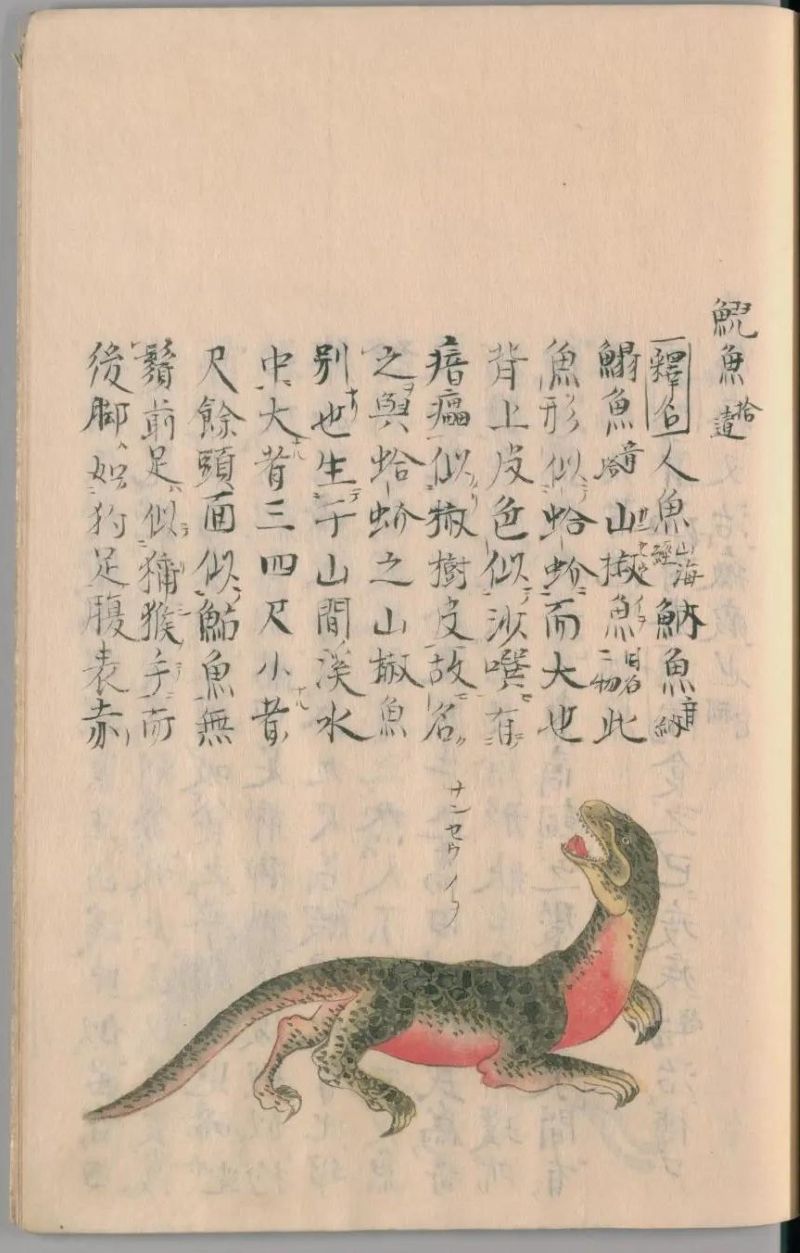

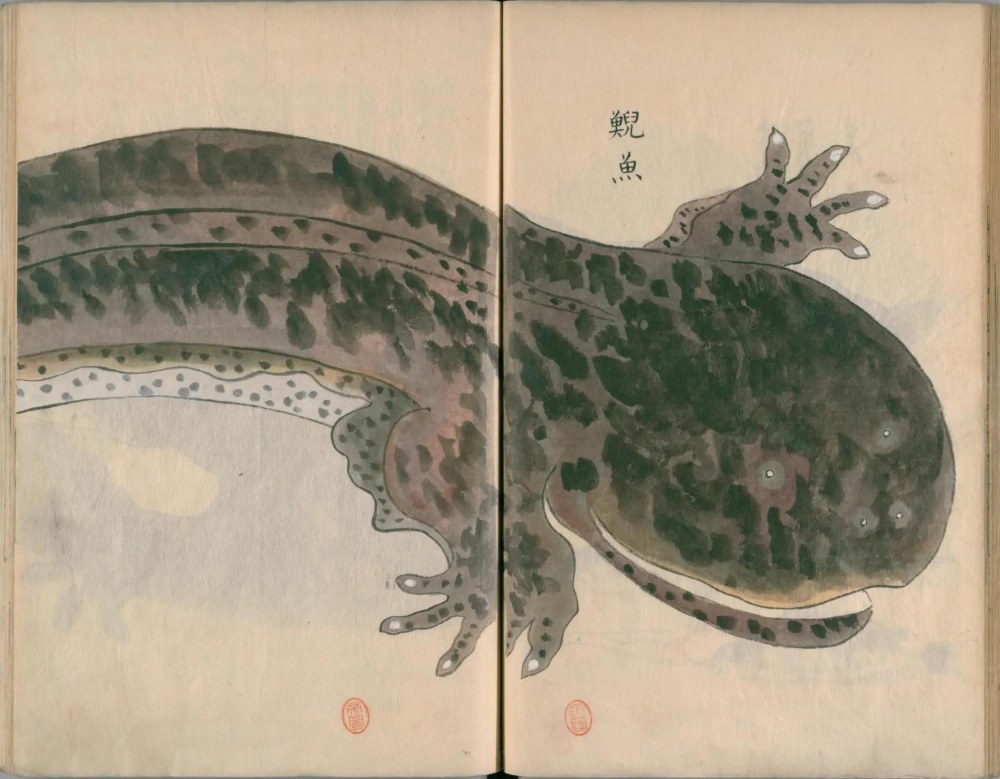

一方、江戸で生活している多くの人々にとって、オオサンショウウオは見馴れないいきものでした。18世紀前半に作られた日本最初の魚類図鑑といわれる『日東魚譜』によれば、天和年間(1681~1684)に、武州牛込(東京都新宿区)の高田川に大きさ3尺余り(約90.9センチメートル)のオオサンショウウオが現れたところ、人びとが集まり殺してしまったという記述が見えます。オオサンショウウオといういきものへの理解は、まだごく一部の人びとに限られていたようです。

見世物となったオオサンショウウオ

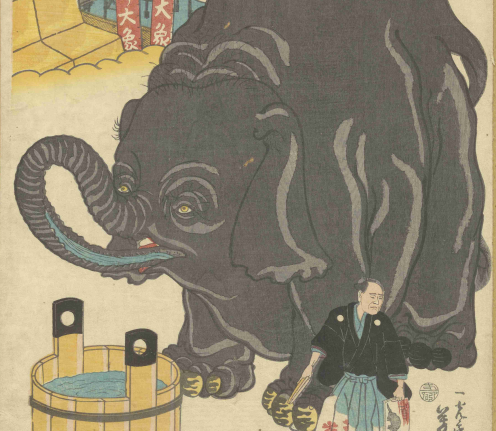

18世紀末以降の江戸では、以前の状況とは一転し、オオサンショウウオが見世物となった事例が増えていきます。「寛政紀聞」という随筆に、寛政11年(1799)の江戸市中で3尺余り(約90.9センチメートル)のオオサンショウウオを、人々からお金を取って見せたという記事が見えます。オオサンショウウオは水をはった桶に入れられ、興行主が持ち運んで見世物となったようですが、このような行為は「前代未聞」と記されています。その翌年、寛政12(1800)年には、音羽町護国寺(東京都文京区)で秩父三十四所観音の出開帳があり、そこでも3尺ほど(約90.9センチメートル)のオオサンショウウオが見世物となっていました。

享和元(1801)年6月12日、中山道・板橋宿(東京都板橋区)の北に石神井川が流れていますが、その水を水車へ取り入れるため堰(せき)の下でオオサンショウウオが発見されました。13日に役人がオオサンショウウオを調べ、14日には11代将軍徳川家斉への上覧のため江戸城へ運ばれ、翌15日に水車を所持していた重吉という人物へ引き渡されて見世物とされたようです。この事件により、瓦版という一枚刷りの号外も作られました。

板橋宿にあらわれたオオサンショウウオは、様々な人々が記録を残していますが、その大きさは記録によって異なります。僧侶の十方庵敬順が記した『本朝諸国風土記』では、護国寺の出開帳で見世物となったオオサンショウウオと、板橋宿のオオサンショウウオを同一個体と認識しており、頭から尾までの長さは「三尺四、五寸」(約103~106センチメートル)と記しています。本草学者の小野蘭山が編さんした『魚譜』や、八百屋の奥倉辰行が図を描いた『水族四帖』では「長サ四尺一寸」(約124センチメートル)とあります。神田の町名主・斎藤月岑がまとめた『武江年表』や瓦版では、「五尺一寸」(約150.3センチメートル)と見えます。

『水族四帖』のオオサンショウウオの説明文の一部は、「享和元年九月中旬、板橋駅水車十吉記之」とあり、この「十吉」は、水車を所持していた「重吉」です。また、小野蘭山編『魚譜』の説明文は、板橋宿の本陣(大名や公家、幕府役人の宿泊施設)を担った飯田忠粛がまとめた可能性があります。そして蘭山自身、オオサンショウウオが発見された頃、板橋宿によく宿泊していました。以上のことから、板橋宿で見つかったオオサンショウウオは「長サ四尺一寸」(約124センチメートル)で、前年の記事に見える3尺ほど(約90.9センチメートル)のオオサンショウウオとは別個体であったのではないかと考えられます。この時期に、度々オオサンショウウオが登場しますが、どこから来たのかは定かではありません。

幕末にあらわれたオオサンショウウオ

19世紀中ごろから、再びオオサンショウウオに関する記事が出てきます。『皇代系譜』という記録によると、天保12(1841)年に江戸城の堀の底に溜まった土砂を取り除いていた際、滝ノ口堀で長さ3尺(約90.9センチメートル)のオオサンショウウオが捕獲されました。堀浚(さら)い後に、再び元の堀へ戻されたことが確認できます。

また、江戸で古本屋を営んでいた須藤(藤岡屋)由蔵がまとめた『藤岡屋日記』に、オオサンショウウオに関する興味深い事例が残されています。一つ目は、弘化3(1846)年5月に、武州豊島郡蓮沼村(東京都板橋区)の髪結い源兵衛が、オス・メス2匹のオオサンショウウオを買い受けたという記事です。2匹の捕獲場所は「美濃国加茂郡大平村」(岐阜県加茂郡富加町大平賀と思われる)の近くを流れる津保川で、漁師の網にかかった珍しいいきものなので江戸へ送られたと記されています。オスは2尺8寸(約84.8センチメートル)、メスは3尺(約90.9センチメートル)の大きさで、エサとしてドジョウを食べていたようです。このオオサンショウウオに関しては、一目見ると悪疫退散などの効能があると宣伝されていたことが、これまでの研究で明らかになっています。

『藤岡屋日記』に記されたもう一つの事例は、嘉永6(1853)年5月に、生きているオオサンショウウオを金5両で買い取り、見世物としたというものです。19世紀前半、江戸の町で働く奉公人(男性)の1年間の給料が2両程度だったことから考えると、この頃のオオサンショウウオは、相当な高値で取り引きされていたことが確認できます。

慶応元(1865)年正月には、浅草奥山でオオサンショウウオが見世物となっていたことが明らかになっています。松山藩(庄内藩の支藩で、山形県酒田市にあった藩)の家老であった松森胤保の記録『遊覧記』によると、大きさは4尺余り(約121センチメートル)で、水の入った大きな箱に入れられて「宝龍魚」という名で宣伝されていました。

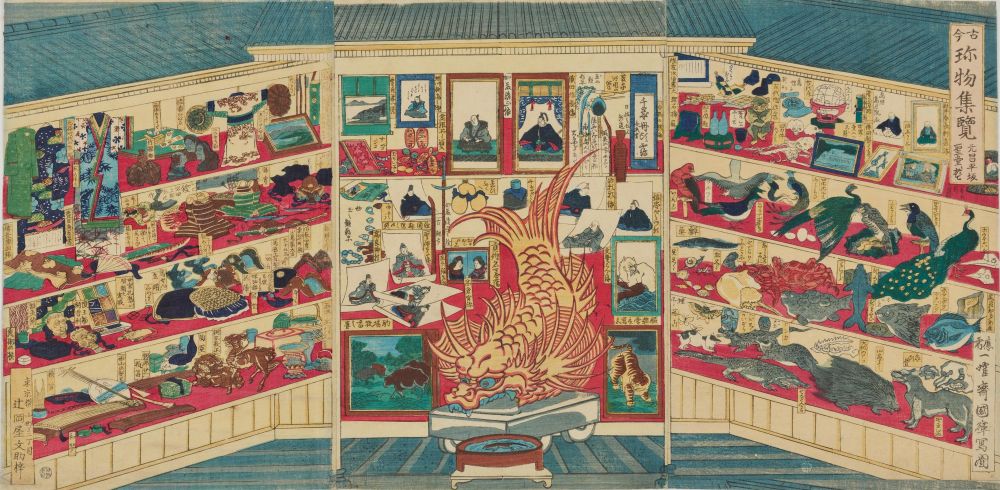

関東では見馴れないオオサンショウウオが見世物となる事例が増えていきますが、江戸時代を通していきものへの理解・関心が深まっていくなかで、オオサンショウウオへの認識に変化が生じていったように思われます。そして、明治5(1872)年3月より湯島聖堂大成殿(東京都文京区)で催された博覧会では、金のシャチホコの前に展示されることになりました。

[参考文献]

・関慎太郎写真、AZ Relief・桑原一司編著『はっけん!オオサンショウウオ 日本のいきものビジュアルガイド』、緑書房、2021年

・磯野直秀『日本博物誌総合年表 索引・資料編』、平凡社、2012年

・梶島孝雄『資料 日本動物史』、八坂書房、1997年

・池上優一「見世物としてのオオサンショウウオ」、『特定非営利活動法人 日本ハンザキ研究所会誌 あんこう』7号、2011年

・黒板勝美編、『新訂増補 国史大系 第41巻 徳川実紀 第四篇』、吉川弘文館、2003年新装版第二刷(初版は1931年)

・人見求編「人見私記」9 [写]、国立公文書館デジタルアーカイブ[内閣文庫]、請求記号:150-0118 https://www.digital.archives.go.jp/img/4237100 2025年9月25日最終閲覧)

・小宮木代良「家綱将軍初期(慶安四年四月より万治三年)における幕府記録類について」、東京大学史料編纂所研究紀要、10、2000年

・岩本馨『江戸の政権交代と武家屋敷』、吉川弘文館、2012年

・稲垣国三郎註解『桃源遺事 水戸光圀正伝』、清水書房、1943年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1030760 2025年9月25日最終閲覧

・但野正弘『新版 佐々介三郎宗淳』、水戸史学会、1988年

・新訂大宇陀町史編集委員会編『新訂大宇陀町史』、大宇陀町、1992年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13197853 2025年9月25日最終閲覧

・神田玄泉撰著『日東魚譜』巻1 [写]、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558314 2025年9月25日最終閲覧)

・宇田敏彦校訂「天明紀聞寛政紀聞」、『未刊随筆百種 第2巻』、中央公論社、1976年

・練馬郷土史研究会編『本朝諸国風土記 江戸と近郊の部(郷土研究史料 外篇第二)』、練馬郷土史研究会、1962年

・齋藤月岑著、金子光春校訂『増訂 武江年表 2(東洋文庫118)』、平凡社、1968年

・奥倉辰行『水族四帖』春 [写]、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287211 2025年9月25日最終閲覧

・小野蘭山編『魚譜』[写]、1861年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2540510 2025年9月25日最終閲覧

・稲垣史生監修『江戸の大変 天の巻 地震・雷・火事・怪物』、平凡社、1995年

・板橋区立郷土資料館・吉田政博編『いたばし動物ものがたり―自然・狩猟・見世物―』、板橋区立郷土資料館、2000年

・板橋区教育委員会生涯学習課文化財係編『時代を紡ぐ 総集編(文化財シリーズ第100集)』、板橋区教育委員会、2022年

・小野蘭山『小野蘭山公勤日記』[写]、1799~1810年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2609752 2025年9月25日最終閲覧

・中村陽平「板橋宿飯田家の系譜と本陣・名主役」、『板橋宿の歴史と史料―宿場の街並と文化財―(文化財シリーズ第98集)』、板橋区教育委員会、2017年

・波賀野文子「江戸末期の博物図譜におけるオオサンショウウオ―『水族四帖』と『魚譜』の比較から―」、『京都精華大学紀要』53、2019年

・毛利元苗編・毛利元寿補訂「皇代系譜 11」 [写]、国立公文書館デジタルアーカイブ[内閣文庫]、請求記号:141-0044 https://www.digital.archives.go.jp/img/4261221 2025年9月25日最終閲覧

・藤岡屋由蔵著、鈴木棠三・小池章太郎編『藤岡屋日記 第3巻(近世庶民生活史料)』、三一書房、1988年

・藤岡屋由蔵著、鈴木棠三・小池章太郎編『藤岡屋日記 5(近世庶民生活史料)』、三一書房、1989年

・真田宝物館著、長野市教育委員会文化財課松代文化施設等管理事務所編『これなあに!?江戸時代の好奇心 真田宝物館企画展』、長野市教育委員会文化財課松代文化施設等管理事務所、2008年 https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/bok_3b1b7097.pdf 2025年9月25日最終閲覧

・市東真一「長野県の予言獣の展開―アマヒコを中心に―」、『信濃』74巻3号、2022年

・日本銀行金融研究所 貨幣博物館「江戸時代の1両は今のいくら? – 貨幣博物館」、日本銀行金融研究所 貨幣博物館ホームページ https://www.imes.boj.or.jp/cm/history/edojidaino1ryowa/ 2025年9月25日最終閲覧

・磯野直秀・内田康夫「『遊覧記』に見られる江戸の鳥類」、『慶應義塾大学日吉紀要 自然科学』7、1989年

【執筆】

中尾 喜代美(なかお・きよみ)

愛知県生まれ。愛知大学綜合郷土研究所研究員。愛知大学文学部卒業、名古屋大学大学院文学研究科修了(歴史学修士)。愛知県内で自治体史編さん事業に携わり、その後、岐阜大学地域科学部地域資料・情報センターで、同大教育学部附属郷土博物館に所蔵された古文書の目録作成や史料紹介に従事。岐阜県内を中心に古文書講座や講演会をおこなう。『岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録』(1)~(10)・『岐阜大学地域科学部地域資料・情報センター 地域史料通信』創刊号~11号の編集・執筆。楠田哲士編著『神の鳥ライチョウの生態と保全』で「江戸時代のライチョウの捕獲と献上」を執筆。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!

、19世紀 出典:国立国会図書館デジタルコレクション、毛利梅園撰輯『梅園禽譜』.png)