「ヤモリが壁や天井を歩くことができるのはなぜ?」

この疑問をふと考えたことがある人も多いと思います。そして、いざ説明しようとすると結構むずかしい話でもあります。

ひとことで答えるのであれば「ファンデルワールス力による接着」となりますが、「ファンデルワールス力ってなんやねん?!」とさらにつっこみたくなるワードがでてきます。

今回は、「ファンデルワールス力」とヤモリについて簡単に紹介します。

ヤモリの壁を歩く力は足の裏に秘密がある?

まず、ファンデルワールス力は「ものすごく細かい構造をもつ物体の表面にはたらく、分子レベルの引力」です。

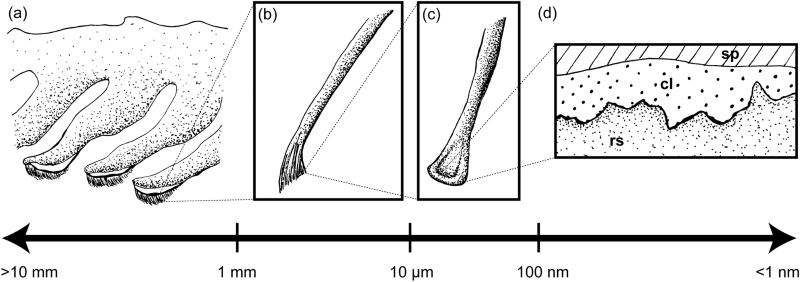

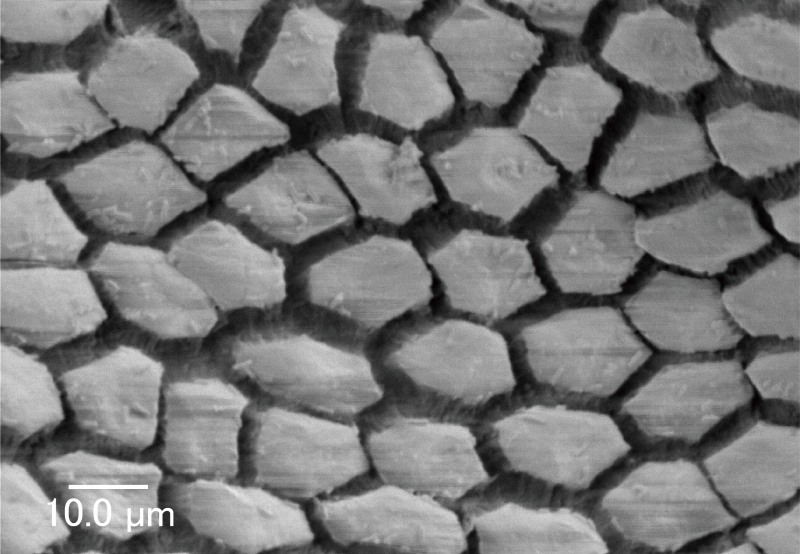

ヤモリの足の裏を見ると、ヒダ状の構造が肉眼でも確認でき、これは趾下薄板(しかはくばん)と呼ばれます。趾下薄板には、直径数マイクロメートルほどの剛毛(Seta)がびっしりと生えており、その毛は先端付近でさらに枝分かれしています。枝分かれした毛の先は、直径200ナノメートルほどのヘラ(スパチュラ)状であり、壁表面のとても細かい凹凸に接触しやすい形になっています。

「密着度が高くなる」というイメージが近いでしょう。そして、このサイズになるとさきほどのファンデルワールス力が働くようになります。

1本の毛の先端で作用するファンデルワールス力はとても弱いですが、1億本以上に及ぶ大量の毛によって接触する面積を増やすことで強い接着力を生み出し、自分の体を支えることができているというわけです。

「強くひっついたら離れられないのでは?」

確かに……。

しかし、もちろんそこも上手くできています。毛の先端は、足に対して斜めになっており、足の角度を変える(わずかにひねる)と接着力が弱い部分が生まれ、そこから簡単に剝がすことができます。そうしてヤモリは、縦横無尽に歩くことができるのです。

ファンデルワールス力によって、30センチメートルほどもある大型のヤモリであっても、壁面にひっついて歩くことができます。手のひらを優に超える大きさのヤモリが滑りやすそうな面にひっついているのを見ると、さすがに不思議というかもはや違和感というか……、「何か秘密があるのでは?」という好奇心を実感できるかもしれません。

兵庫県にある水族館átoa(アトア)にはとても大きなツギオミカドヤモリ(Rhacodactylus leachianus)が展示されているので、興味のある方はぜひ見に行ってみてください。

濡れた表面ではヤモリの接着力は低下するとされていますが、熱帯域のヤモリは濡れた面でもひっつく力を維持できるとの報告があるなど、まだまだ生物学でも研究が行われています。

さて、次はいきものがもつこのような秘密が実は身の回りの役に立っている、という話をします。

いきものを参考にしたモノづくりである「バイオミメティクス」は、不思議に感じるようないきものの能力(機能)がアイデアの種になっています。

いきものの力を利用する? バイオミメティクスとは

「バイオミメティクス」をご存知でしょうか?

フクロウの風切り羽の形を参考にした新幹線N500系のパンタグラフが走行時の音を小さくすることや、ハスの葉を参考にしたヨーグルトの蓋にはヨーグルトがつきにくいことなど、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

厳密には異なりますが、バイオミミクリーと呼ばれることもあります。バイオミメティクスは、いきものの形や行動、能力などを人間の産業や技術の参考にすることを意味します。

そんなバイオミメティクスでもヤモリの足は大注目であり、多くの技術が開発されています。

日東電工株式会社は2010年に、カーボンナノチューブを用いて、ヤモリを参考にしたテープを開発しています。

最近では、信越化学工業株式会社がヤモリの足を参考にした『ShineGrip🄬(シャイングリップ)』を開発しています。私もこのシートの展示をみたことがありますが、大きなボトルを乗せた板が落ちずにひっついており、とても興味深かったです。応用の一例として、半導体製造の一部工程において接着剤を使うことのない接着機能が活用できるそうです。

さらに、なんとNASA(アメリカ航空宇宙局)もヤモリに注目しています。

『Gecko Gripper』は、宇宙空間で船外作業をするロボットを目的とした技術であり、現在も開発中だそうですが、基板製造工場のロボットアームではすでに活用されているようです。

※情報は2025年9月時点のものです

また、異なる構造で接着するカエルの足裏構造も面白いので紹介します。

濡れた岩の上でも接着でき、さらに踏ん張ってジャンプができることに、足裏の形が関わっています。濡れた路面で滑りやすいことは、誰しも感じたことがあると思います。しかし、多くのカエルは、多角形の突起とその間の溝によって、濡れていても地面との摩擦を効かすことができます。そのようなカエルの足裏の機能は、すでに自動車の部品に応用されています。

昆虫にも壁を歩けるものが多いですが、昆虫の接着は、ファンデルワールス力で接着するグループと自身で分泌する液体で接着するグループの二つがあるといわれています。

様々な表面に接着する技術を開発するために、多様ないきものが日夜研究されているのです。

おわりに

バイオミメティクスは、日本だけでなく世界中でも注目されており、様々ないきものから多岐にわたる技術が誕生しています。

小ネタとして面白い事例を二つ紹介します。1840年代にイギリスのテムズ川で世界初の水中トンネルを作るときに、二枚貝であるフナクイムシが参考にされ、今も工事で使われている「シールド工法」が誕生しています。また、2022年に開催された『さくらももこ展』の額縁には、蛾の低反射の眼を参考に開発された「モスアイフィルム」が使われ、美術展示でよくある問題である「反射して絵が見えない!」を解決しています。

いきものの能力や応用されたバイオミメティクス製品は、ここでは書ききれないほどとても面白いので興味があればぜひ調べてみてほしいです。そして、ヤモリや壁を歩いているいきものを見かけたときは、足の裏のことを思い出してまじまじと観察してみてください。もしかしたら、自分だけの発見があるかもしれません。

[参考文献]

・Drotlef D.-M. et al. “Insights into the Adhesive Mechanisms of Tree Frogs using Artificial Mimics”. Adv. Funct. Mater., 23: 1137-1146, 2013.

・Julian Thomas et al. “Influence of surface free energy of the substrate and flooded water on the attachment performance of stick insects(Phasmatodea) with different adhesive surface microstructures”. J Exp Biol, 226 (3): jeb244295, 2023.

・Meng Li et al. “Physical mechanisms behind the wet adhesion: From amphibian toe-pad to biomimetics”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 199, 111531, 2021.

・Tobias Materzok et al. “How Does Gecko Keratin Stick to Hydrophilic and Hydrophobic Surfaces in the Presence and Absence of Water? An Atomistic Molecular Dynamics Investigation”. ACS Nano, 16(11), 19261–19270, 2022.

・Huber Gerrit et al. “Resolving the nanoscale adhesion of individual gecko spatulae by atomic force microscopy”. Biol. Lett. 1: 2–4, 2005.

・Palecek AM et al. “An investigation of gecko attachment on wet and rough substrates leads to the application of surface roughness power spectral density analysis”. Sci Rep 12, 11556, 2022. ・NASA,『New Commercial Robot Copies Geckos’ Toes』, Feb. 20th, 2020.

・ジヤトコ株式会社、ニュースリリース:「ジヤトコ、バイオミメティクス(生物模倣)を活用した湿式クラッチを新開発」2022年5月16日

・日東電工株式会社、ニュースリリース:「ヤモリに近い粘着力を実現したテープを共同開発」、2010年1月23

・信越化学工業株式会社、ニュース:『信越化学、新式の接着技術「ShineGripTM」で市場開拓開始』、2024年4月22日

・三菱ケミカルグループ株式会社、ニュースリリース:『「さくらももこ展」に光の反射を抑えるフィルム「モスマイト™」を提供~色彩豊かな原画の魅力をさらに伝える~』、2022年11月10日

【執筆者】

橘 悟(たちばな・さとる)

1991年生まれ。博士(人間・環境学)、京都大学 地球環境学堂 研究員。京都大学農学部卒業、同大学農学研究科修了、パナソニック株式会社、京都大学人間・環境学研究科博士後期課程を経て今に至る。バイオミメティクスを中心に研究を行い、出張講義や講演など分野の普及活動も積極的に実施している。著書に『バイオミメティクスは、未来を変える』(WAVE出版)。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!