はじめに

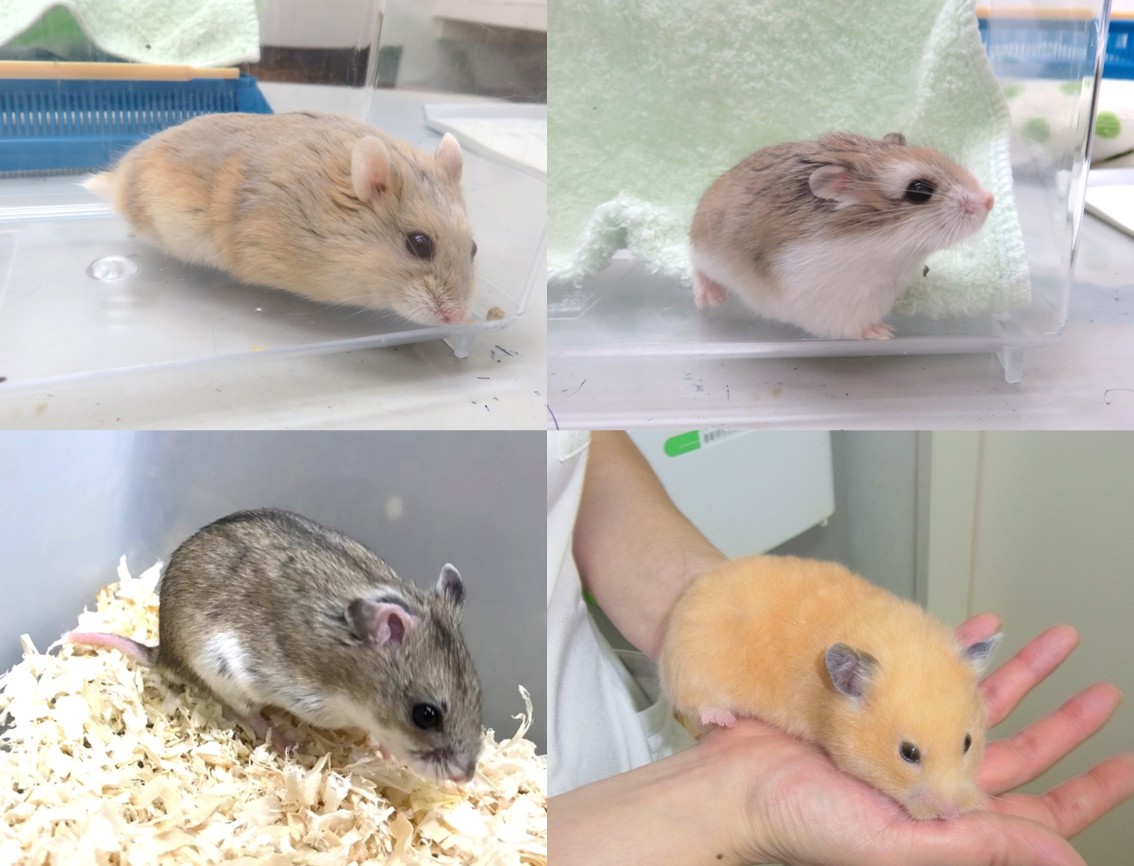

ハムスターとは、キヌゲネズミ亜科に属するげっ歯類の総称です。キヌゲネズミ亜科には5属24種含まれ、日本でペットとして飼育されている種類は主に以下の5種です。

・ゴールデンハムスター

・ジャンガリアンハムスター

・キャンベルハムスター

・ロボロフスキーハムスター

・チャイニーズハムスター

今回はこの中でも代表的なゴールデンハムスターとジャンガリアンハムスターの2種について紹介します。

ゴールデンハムスターはゴールデンハムスター属であり、ジャンガリアンハムスターはヒメキヌゲネズミ属で全く異なる動物になります。他の動物で例えるなら犬とタヌキ、猫とライオンほどの違いです。そのため、この2種は解剖学的にも異なり、習性やなりやすい病気も異なります。

ゴールデンハムスターは中型の種類で、性格は温厚であり人にも馴れるためペットに向いています。

ジャンガリアンハムスターは小型の種類であり、機敏な動きをします。ジャンガリアンハムスターも人に馴れやすく、飼育し易い種類です。

※キンクマはゴールデンハムスターの毛色がクリームの個体を指す名称であり、種類ではありません

ハムスターはどんな動物?

ハムスターは、野生下ではヨーロッパからアジアの乾燥地帯や半乾燥地帯に生息しており、多くは温和な性格で通常はあまり鳴きません。しかし、闘争時や興奮時に「チッチッ」や「キーキー」と鳴いたり、「ギーギー」と切歯をむき出して仰向けになって威嚇することもあります。オスよりもメスのほうが気は強く、攻撃的なことが多いです。特にゴールデンハムスターのメスで顕著です。このような性格面から、ゴールデンハムスターは基本的に単独で飼育を行うことが推奨され、ジャンガリアンハムスターは相性によっては多頭飼育が可能です。触ろうとして鳴いたり、威嚇したりしてくる子は、お世話の時に咬んでくることもあるため注意が必要です。

ハムスターは夜行性で、明け方と夕方に餌を探すために活動します。1日に7〜13時間活動し、その間に約10~20キロメートル移動するといわれています。そのため、飼育下では回し車を設置して運動できる環境を整えてあげましょう。

食性は草食傾向の強い雑食性であり、野生下では植物の葉や茎、根、実、種子、ミミズやミルワームなどの虫、トカゲ、カタツムリ、カエル、マウス、鳥の雛、ヘビなど、様々なものを食べます。大きな頬袋を持っているため、頬袋に収納して巣に運びます。

飼育下では、ハムスター用のペレットを主食として与えます。その他、種子類や野菜などをペレットの摂取に影響が出ない程度に与えましょう。給餌時間は、活動し始める夕方から夜の早い時間をおすすめします。野菜などの生ものを与えた場合は、必ず1日1回シェルター(巣箱)内を確認して残った物を取り除く必要があります。

生息地域は寒暖差が激しく過酷な環境のため、温度が一定に保たれる地下に巣を作ります。ゴールデンハムスターは、気温だけではなく日照時間や食餌不足など総合的な条件によりますが、10度以下、特に5度前後になると巣に籠り冬眠をします。

ジャンガリアンハムスターは冬眠をしませんが、19度以下が数日間続くと体力温存のために1日4〜8時間休眠状態になるといわれています。そのため、飼育下では室温20〜26度、湿度40~60パーセントに保つことが理想です。

平均寿命は約2年であり、3年以上生きる個体もいます。

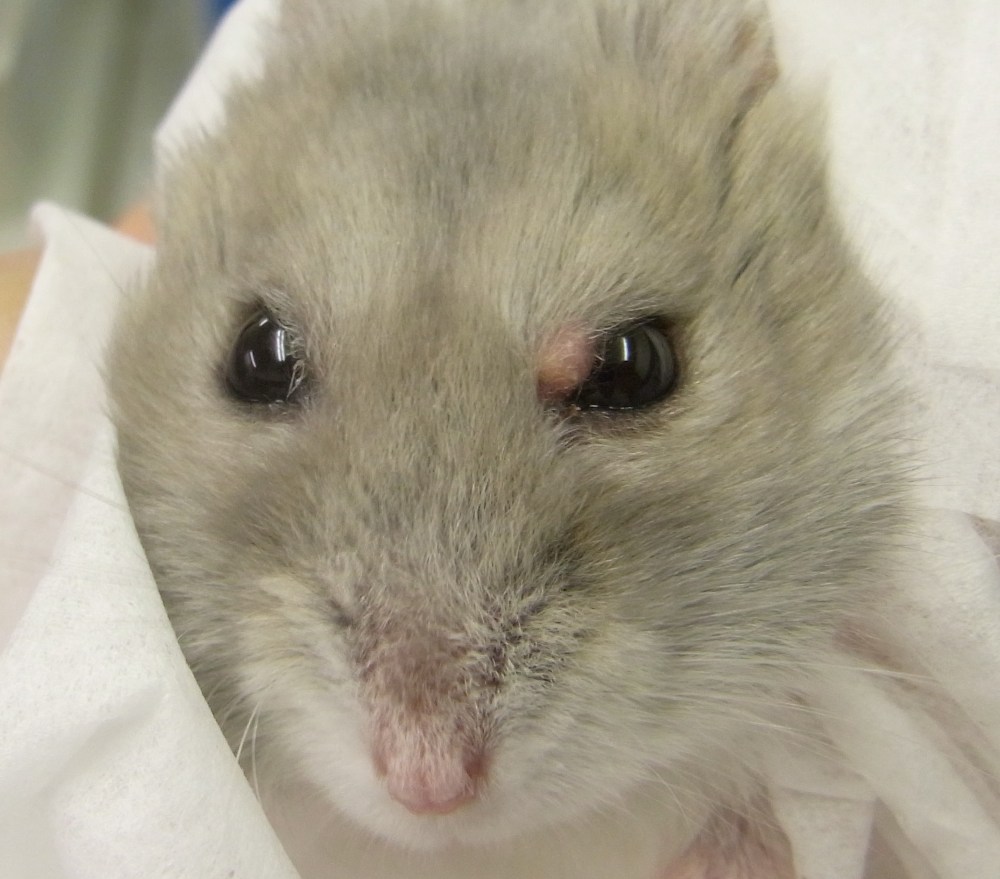

特徴的な頬袋の機能

ハムスターの特徴の一つとして頬袋が挙げられます。頬袋は、左右の咀嚼筋と皮膚の間に一つずつあり、食餌の運搬や貯蔵に用いられます。また、巣材の運搬や、危険時に新生仔を隠すためにも使われます。

単独で生活するゴールデンハムスターは頬袋に食餌を入れっぱなしにすることはあまりなく、複数で生活するジャンガリアンハムスターでは頬袋に食餌を貯め込んでいることが多いようです。

頬袋は頭と首に沿って肩甲骨まで伸びます。ゴールデンハムスターでは自分の体重と同じ量が入り、満たされると2センチメートルまで広がります。

ハムスターがかかりやすい病気と家庭でできる予防

下痢

下痢で陰部周囲が汚れた状態を「ウエットテイル(wet-tail)」と呼びます。

原因は様々で、疾患が起因していることもあれば、食餌内容の急な変更、野菜や果物などの水分の多い食べ物の多給、不適切な食べ物や腐敗したものを食べた場合など、飼育要因が原因のこともあります。疾患では、細菌性腸炎や寄生虫感染などが挙げられます。重度な場合は食欲不振や体重減少、削痩、脱水を引き起こし命に関わります。

適切な食餌を与えることが予防につながります。野菜や果物などの水分の多い物の多給は控え、生ものを与えた場合は必ず1日1回残った物を取り除いてください。新しい食餌を与える場合は、少量から与えるようにしましょう。

脱毛

様々な原因で発症し、皮膚の発赤や潰瘍(かいよう)、鱗屑(りんせつ)、掻痒(そうよう)などの症状もあわせて認められることがあります。

原因としては、細菌、皮膚糸状菌または外部寄生虫(毛包虫など)といった病原体による感染症や、アレルギー、内分泌疾患(ホルモン異常)、栄養の過不足や腫瘍などが挙げられます。

予防としては、飼育環境における衛生管理の徹底や床材の再考、栄養面を整えることが考えられます。排せつ物および汚れた床材の除去を1日に1〜2回行い、床材全体の交換を1週間に1回行うと同時に、ケージ全体の掃除をすることが推奨されます。

アレルギーを心配する場合は、床材を木材のチップではなく、紙製のものにしてみてください。栄養面としては、ペレットを食べていない場合はペレットを与え、ヒマワリの種やナッツ類を与えている場合は中止します。

不正咬合

ハムスターの切歯(前歯)は常生歯といい、生涯伸び続けます。そのため、切歯の咬み合わせが悪くなることで不正咬合が起きます。

嗜好性の変化や食欲不振、体重減少、被毛粗剛、流涎などの症状がみられますが、症状がないこともあります。重度の場合は上顎切歯が口腔内側に湾曲し、口腔と皮膚を貫通して頰側に突出していることもあります。

落下などの外傷や、ケージなどを咬むことによって切歯を傷めることが原因の一つと考えられています。予防として、網ケージや食器などの固い物を咬んでいる場合は、咬めないような環境に変更しましょう。

頬袋脱

ピンクから赤色の頬袋が反転して口から出ている病態です。

頬袋の内容物、特に粘着性のあるものや頬袋内にくっついた物を出そうとした結果生じることが多いですが、原因が不明なこともあります。発生直後は反転した頬袋が出ているだけですが、うまく戻せずに時間が経つと、その間に反転した頬袋を噛んでしまうことにより浮腫(むくみ)や炎症が生じてより腫れたり、出血や壊死により暗赤色に変色したりすることもあります。

ゴールデンハムスターよりもジャンガリアンハムスターでの発生が多いです。ジャンガリアンハムスターは、頬袋口と口角の間の頰粘膜面に臭腺があり、その影響で頰袋脱が起こりやすいと考える獣医師もいます。ゴールデンハムスターにはこの臭腺はありません。

予防としては、頬袋から出すことが困難になる物を与えないことです。たとえば、パンやご飯(白米)などがベタつきやすい物として挙げられ、野菜なども適切な大きさに切って与えましょう。

マイボーム腺腫

まぶたの縁にある皮脂腺(マイボーム腺)の開口部で分泌物が固まって詰まり、まぶたに白色のできものがみられる病気です。

ジャンガリアンハムスターに好発し、できものが複数個できることもあります。細菌感染や炎症が原因の場合や、関係がない場合もあります。できもの以外の症状は見られないことがほとんどですが、できものが大きくなると眼の表面への刺激により、流涙や眼脂、結膜炎などの症状がみられる場合があります。犬で認められるマイボーム腺腫とは名称が同じですが、病態は異なります(犬では良性の腫瘍)。

有効な予防法はありません。

心筋症

心臓疾患の一つである心筋症は、心筋の障害により心臓の機能が低下する病気です。特にゴールデンハムスターの1歳半以上の高齢で好発し、呼吸促迫や呼吸困難、嗜眠(しみん)、体重減少や削痩(さくそう)、浮腫などの症状がみられます。心筋症には拡張型心筋症や肥大型心筋症などがありますが、なかでも拡張型心筋症の発症が多いです。

オスよりもメスのほうが若いうちから発症するといわれています。

加齢性疾患であるため、予防法はありません。

子宮疾患

メスの生殖器疾患は加齢とともに好発し、特にゴールデンハムスターでの発症が多いです。陰部からの出血性分泌物の排せつが主な症状であり、排せつ量が多くなると貧血になり、元気がなくなって食欲の低下が認められます。

初期症状では途切れ途切れに排せつされ、血尿と間違えられることが多いですが、ハムスターは犬や猫とは異なり生殖器と泌尿器の開口部が別のため、よく観察することで分泌液が生殖器から排せつされていることが確認できます。

具体的な疾患としては、子宮内膜過形成、子宮内膜炎、子宮腺腫や子宮腺癌などが挙げられます。このような病気とは別に、感染を伴い子宮に膿が溜まった子宮蓄膿症や、感染が関与していない液体が子宮に溜まった子宮水腫もみられます。子宮蓄膿症では膿の排せつが、子宮水腫では液体の排せつが認められます。しかし、ハムスターは生理的にも膿ではない白色の分泌液を陰部から分泌するため、それを膿と間違わない注意が必要です。

有効な予防法はありません。

骨折

ハムスターの骨折は後肢、特にすねのあたりで起こることが多いです。

原因の多くは、金網タイプのケージの隙間や回し車などのケージ内の備品に肢を挟むことですが、落下や飼い主による踏みつけ事故などの人的要因によることもあります。その場合は、四肢以外に椎体、頭蓋骨や顎骨に受傷することもあります。

プラスチック製などの水槽型のケージを使用することや、隙間のないタイプの回し車などを選択することが予防として効果的です。また、ケージから出しているときは、常にハムスターの居場所に注意を払うことも大切です。

おわりに

口いっぱいに食べ物を頬張る様子がとてもかわいらしいハムスター。特有の疾患や性格面で気を付けることなど、知っておかなければいけないことはたくさんあります。

少しでも異変を感じたら、ハムスターを診ることができる動物病院へ連れて行ってください。みなさんがハムスターと素敵な時間を過ごせることを願っています。

【執筆者】

西村政晃(にしむら・まさあき)

2008年北里大学獣医畜産学部卒業、その後一般動物病院、外科専門二次診療動物病院を経て2016年からみわエキゾチック動物病院(現・日本エキゾチック動物医療センター)(東京都豊島区)勤務、現在に至る。エキゾチック動物関連の獣医学書の執筆を多く手掛け、一般書籍の監修も行っている。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!