面接試験は非常識者を振り落とす仕掛け

前編は、この夏(2025年7月初旬)に起きた富山の水鳥大量死について簡単に触れました。

後編ではもう少し踏み込み、そのような死因解析で、法獣医学を含む野生動物医学がどのように関わるかということに話を広げます。また、前編同様、そういったことが獣医大入試でどう評価されるのか、私の見解を述べます。

死因解析に興味があることを話す、または実績や論文を紹介することは、面接担当者にインパクトを与えると思います。担当者も人間なので、心を推し量りましょう。受験業務は、大学教員にとってはいくつもある業務の一つです。しかも、多くの受験生が判で押したようなマニュアル通りの受け答えをします。そのような受け答えができることは受験者に常識があることを示しますが、面接担当者としては正直退屈してしまいます。

面接担当をアッと言わせられるか

その中で「社会不安の元凶、腐った数多死体の謎を私が解きます!」と宣言すれば間違いなく印象に残ります。ただし、手元にある採点表にどの程度反映されるのかはわかりませんが……。

大切な補足をします。「マニュアル通り」と批判的に申しましたが、前編でも述べたように「獣医さんの職域」や「獣医大教育の流れ」など基本はおさえておくべきです。

今話したことは、そこからのプラスαです。

冷凍死体はダメ! 冷蔵一択!

富山の水鳥大量死関連の報道によると、死因解析は「環境省」が行ったようです。「でも、東京のど真ん中、省庁官庁街・霞が関のどこで?」と疑念をお持ちになった方、獣医さんの適正があります。

検査実務は、茨城県つくば市の国立環境研究所(以下、研究所)内で行われたはずです。専門的で生々しい話ですが、こういった検体は湿っています。冷凍したものも同様です。

ちなみに、病理検査用死体は冷凍してはいけません。細胞や組織などが変質するからです。冷凍庫から出したお肉やお魚を解凍すると、ドリップが出てグニャグニャ感を醸し出しませんか?

そのような状態では、病理組織のデリケートな検査が不可能になってしまいます。大事な病変部が冷凍肉同様、汁を出しつグニャグニャと変質してしまいます。ですので、検体を冷凍したら病理学専門家から「非常識」と詰められ激しく叱責されます。検体を保存するなら冷蔵(摂氏4度)一択です。獣医界ではこれが常識です。さすがにここまでは受験生には求められませんが……。

ちなみに、死因解析は基礎・病態・臨床・応用のオール獣医で行います。よって、良好な人間関係を築けることも必要な素養の一つといえます。

湿った検体はチョー危険

それと湿った検体は危険! これも、一刻も早く社会一般の常識になって欲しいところです。

こういった材料を調べる検査総称は「ウエットラボ」と呼ばれます。もちろん、こういった条件では病原体もすこぶる元気。先程の病理屋が憎む冷凍でも細菌・ウイルスは死にません。ですからバイオリスク的にとても危険です。

ゆえに、今般の水鳥大量死関連の検査が「都心」で実施されることはあり得ません(バイオリスクは本連載第17回と18回を参照)。

「茨城ならいいのか?」

というクレームがきこえてきそうですが、そのあたりのコントロールはきちんとされていますので、どうかご安心を。ミイラのような乾いた検体なら大丈夫という話でもありません。そのお話はまた別のところで……。

動物病院はありませんが……

つくばの研究所の話に戻りましょう。そこでは野生動物疾病(おもに感染症)専門の獣医さんが働いていますが、動物病院はありません。

ですが、臨床獣医学が無関係というわけでもありません。報道では一切触れられていませんが、現場では鳥類臨床や傷病救護(本連載第8回)に長けた臨床獣医さんが大活躍していたと思います。通常、100羽を超える現場では、即死せずに弱った個体も必ずいたはずです。第一報を受けた近隣の愛玩動物看護師を含め、熱心な方が駆け付けて救護・収容・ケアなどの対応をされと想像されます。頭が下がります。

富山を含む北陸地方では、1997年1月2日にロシア船籍の船舶燃料用C重油を運搬したナホトカ号が福井沖で座礁し、広範な油汚染が生じました(事故概況は、たとえば日本地質学会などの現場記録を参照してください)。その際にも、数多くのボランティアが苦しむ海鳥を献身的に助けていました。今般の水鳥大量死でも、その記憶が染み付いています。

ですので、この活躍が伝えられなかったことは残念でした。なお、私は当時、勤務先の野生動物学立ち上げで奔走しており、その鉄火場には参りませんでした。その後、野生動物医学拠点設置に伴って油汚染に関わることが多く、本連載第3回でもその一端を紹介しました。

材料回収と適切な保管、関係セクター間での調整などは臨床獣医さんが担当

ここからは私の想像ですが、先程の惨状に慣れた北陸の獣医さんが関連部署間での調整を巧みに行い、かつ検査材料の適切な回収をしたと思います。現場と周辺県には、調整役を果たすような獣医大が不在ですので大変だったでしょう。また、野鳥死体が市民の憩いの場に突如現れました。きっと、真っ先に駆け付けたのは警察、特に生活安全の方々でしょう。

もちろん、こういった事案に慣れているとは考えにくいです。まさに、呆然自失だったのではないでしょうか。これを想起する直近事例として、2024年6月に愛知県清州市の野鳥大量死がありました。

当該警察署から、拙宅に電話がありました。しかし、残念ながらその時点で私の野生動物医学拠点は運用停止となり、別の方を紹介しました。電話の声はかなり慌てていらっしゃいました。私に電話いただいた契機は、資料集を全国の科学捜査研究所に送付したからだと思われます。

この資料内で扱った参考事例の一つの死因が、シアノホス毒殺でした。先程の愛知県の大量死はこの毒殺。模倣犯ならば由々しき事態です。(北海道での似た事例は本連載第1回目を参照)

さて、富山の現場では野鳥がほぼ一か所でまとまって死んでいたので、家畜伝染病予防法に従い、富山県の農政公務員の獣医さんが家畜保健衛生所で鳥インフルエンザのキットを用いて簡易試験を行うのが決まりです。

次いで公衆衛生と生物多様性保全から

研究所では、約20年前から西ナイル熱にも注目しており、こちらも専用簡易キットで調べるように指示しています。

こちらは人と動物の共通感染症なので公衆衛生として重要です。また、米国では希少種を含め多数の野鳥が感染・発症し死にました。つまり、生物多様性の保全という文脈で必須です。これら二つの簡易試験で陰性が確認されて、初めて研究所が受け入れることが可能な状態となり、ウイルスDNAによるPCRの確定検査に移行します。

結局、こちらも陰性であったようです。研究所での検査実務の様子は、以下で説明されています(国立環境研究所における高病原性鳥インフルエンザウイルスの全国調査、2015年度 34巻4号、国立環境研究所)。

文献調査および病理検査

一方で、公表論文(前編参照)の文献調査により、国内のサギ大量死として2011年に関東地方での前例があり、それらの死体で脂肪組織炎が認められました。この炎症は一般的に慢性傾向で認められるので、大量死のような急性的現象においては、主因ではなく副因程度だったのではないでしょうか。そのため、不謹慎ですが富山の事例はそれを確かめる千載一遇のチャンス。酷暑の中で、ある程度の時間放置された検体では鋭敏な結果は望み薄ですが……。

微生物検査

また、盛夏酷暑の中、細菌や藍藻(アオコ等)などの中毒も考えられます。こちらのほうは少々変質しても検査は可能と思いましたが、そういった結果も報道では見えませんでした。

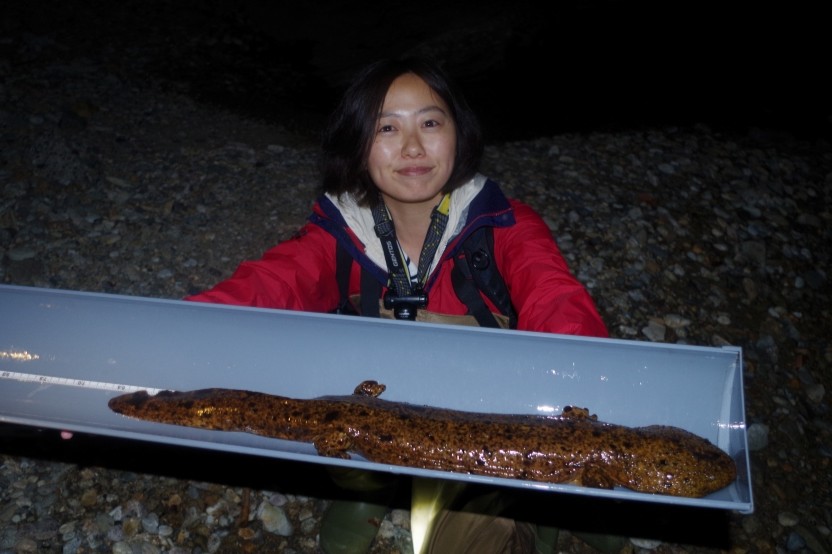

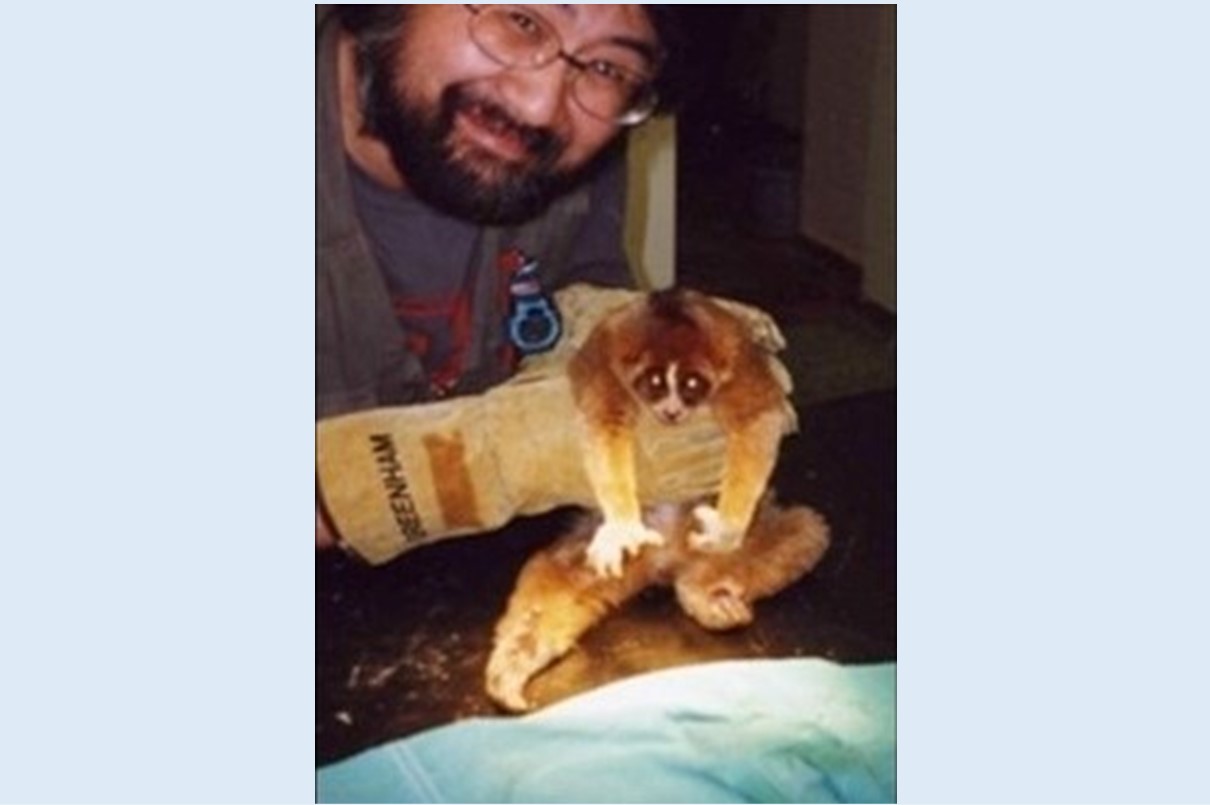

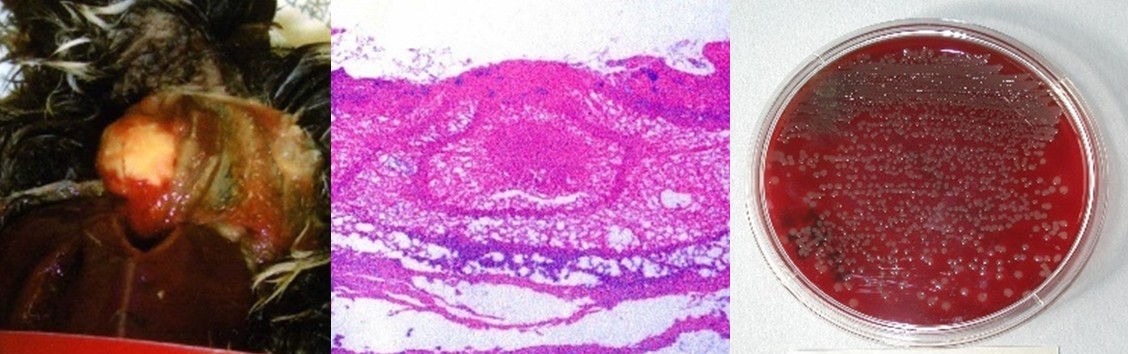

以上、一連実務作業の参考に以下画像を示します。いずれも、私が酪農学園大学野生動物医学センター内で撮影しましたが、キットなどは研究所との共同研究(Onuma, M.ほか 2017年や、大沼 学ほか 2010年など)の一環でいただきました。

画像2の右の検査器具はかなり高額で、研究所の支援が無ければ標準装備できませんでした。綿棒でクロアカ/気管などを拭い試料(スワブ)を得るだけで、傷病入院個体にも使用可能でした。野生動物医学センターへ搬入された個体は、全てこれで事前検査、陰性確認後、入院・処置対応をしていました。

画像3の左は、高度変質した検体であったため、組織構造が概ね崩壊し残念な状態です。

画像3の右のシャーレの上に見える点状のものは細菌のコロニーです。このコロニーの一部を分かりやすくするために色を付けたり(グラム染色)、PCRしてDNA分析し菌種を調べます(同定)。

まとめ

以上のように、死因解析では臨床、病態および応用のすべての知識・技術が必要だということがわかったと思います。なお、基礎に関しては前編で述べたように、対象となる動物の特有生態に応じた形態を知らないと誤診する危険性があります。

つまり、野生動物の死因解明の実務はオール獣医で立ち向かい、加えて獣医学外の生態学や環境などの知識も必要です。どれもこれも切り分けると一つひとつ地味な作業の総体ですが、これが野生動物医学でありワンヘルスという理念の前提だと思います。

さて、それでも野生動物の獣医さんを目指しますか?

今回はモデルとして国のワンヘルス専門拠点を紹介しました。でも、市民にぐっと身近な自治体レベルで同様な拠点が誕生しつつあります。次回はその紹介をします。

【引用文献】

・Onuma M et al. Characterizing the temporal patterns of avian influenza virus introduction into Japan by migratory birds, J. Vet. Med. Sci., 79: 943-951, 2017.

・大沼 学ほか、「タンチョウ(Grus japonensis)をモデルとしたウエストナイルウイルスによる希少鳥類絶滅可能性評価」、北獣会誌、54、311-312、2010年

・根上 泰子ほか、「脂肪組織炎が認められたサギ類の大量死に関する保全医学的調査事例」、獣医畜産新報、64、2011年

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学名誉教授、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表(メール:mitsuhikoasakawa@gmail.com)として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!