大阪、西成区にある通称「動物園前一番街・二番街」(飛田本通商店街)から脇道にそれると、住宅街の奥地にひっそりと松乃木大明神が佇んでいます。この地は、かつて日本最大級と言われた飛田遊郭で栄えていました。第2次世界大戦後に遊郭は廃止され、現在では飛田新地と呼ばれていますが、名目上は料亭として営業を続けている店舗もあるようです。

そのような遊郭と猫を結びつけるものが、三味線です。

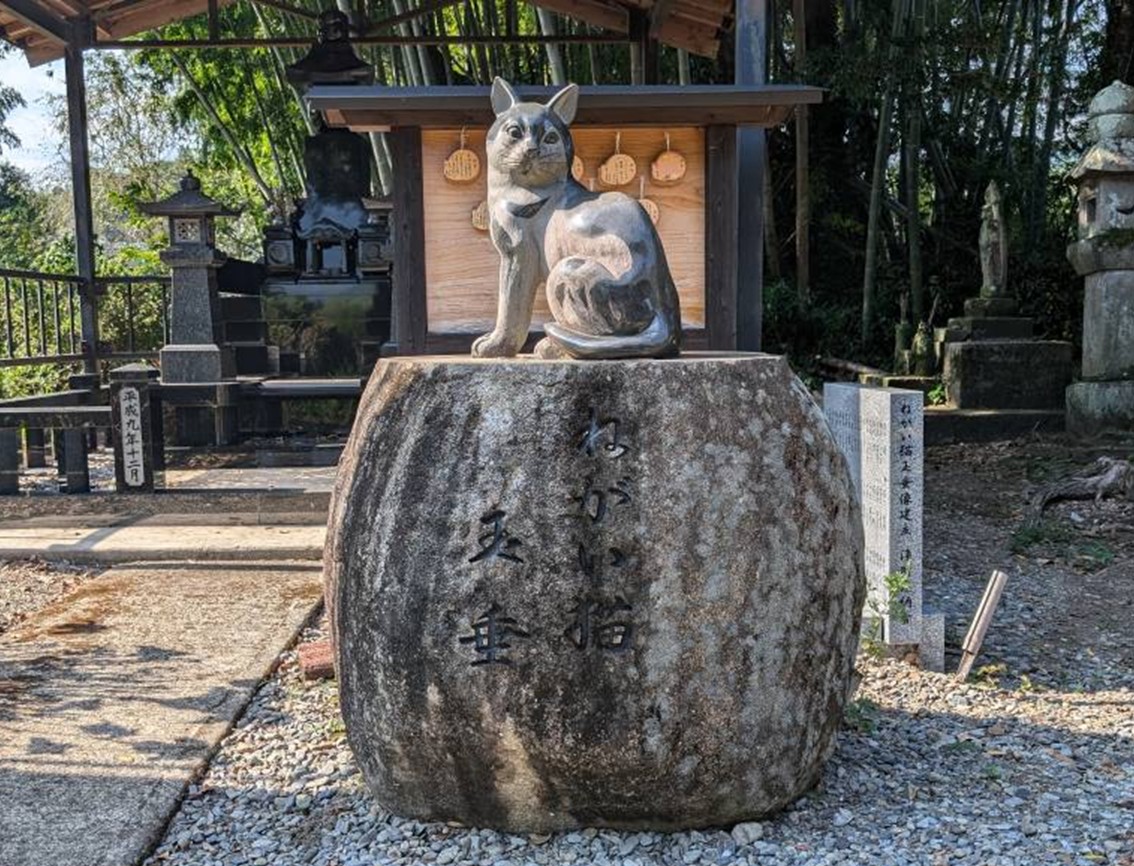

飛田新地の猫塚

日本各地に存在する猫塚ですが、松乃木大明神の猫塚は珍しく三味線の形をしています。塚裏の情報によれば、明治34年7月に室上小三郎氏によって建立されたそうです。『大阪史蹟辞典』には、「三味線の胴に張る猫の供養に遊芸関係の人の拠金でできた。」とあります。

遊郭で働く遊女や芸妓(芸者)と猫には深い縁があります。

江戸時代から、遊女や芸妓のことを「猫」と呼ぶことがありました。東京の回向院周辺では、「金猫」「銀猫」と呼ばれる遊女が働く遊女屋が繁盛したり、遊女が揚屋へ向かう際に、飼っている猫を禿(かぶろ:常住遊女に仕える見習少女のこと)に抱かせて花魁道中を行う習慣が生まれていました。

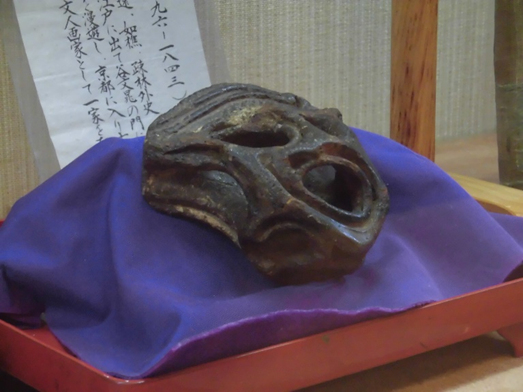

また、遊女や芸妓にとって、三味線は必須の楽器でした。三味線は古くから日本の伝統芸能を支えてきた楽器で、その音は猫の皮を使うことで完成されていました。猫の腹部の皮が使われるため、未経産の雌猫、特に三毛猫が好まれていたそうです。

肉食動物である猫は獲物から反撃を受けやすく、身を守るため非常に強い皮膚を持っています。そのような皮膚は薄く延ばしやすく、音に張りが出ると言われています。強い皮から弾き出されるキレのある音は、歌舞伎音楽の要となり、その人気に火が付いたそうです。

現在、歌舞伎などの日本芸能を本職とする弾手は、猫皮(よつかわ)を用いた三味線を求めるようですが、猫皮を使った三味線はごく一部だそうです。大衆向けに、合成皮革や輸入した犬皮(けんぴ)など、他の動物の皮が使われるそうです。近年では、猫皮の入手が困難となったので、食用のカンガルーの皮を使うなど試験的な挑戦も進められているそうです。

三味線の成り立ちについては、東京の猫伝承をまとめた著書『和猫のあしあと 東京の猫伝説をたどる』(緑書房)の三味線寺、大信寺の項で詳しく説明しています。

この辺りは野良猫も多く、ハチワレ猫さんがお出迎えしてくれました。もしかすると、遊郭で飼われていた猫の子孫かもしれませんね。

松乃木大明神

西暦1901年に創建された。『大阪史蹟辞典』によると、明治の初期にはこれといったものもなく荒廃し、霊松も枯死寸前であった。戦後整備が進み、昭和三十二年に石鳥居建、同三十五年に本殿の修復が完成した。」とある。

1912年1月16日に難波新地乙部遊郭が全焼し、難を逃れた人々が1916年に松乃木大明神周辺の飛田新地に移り込み、飛田遊郭が築かれたそう。境内には、近松門左衛門の碑と薬師如来の祠がある。近松門左衛門碑について、『難波大阪 郷土と史蹟』には、「明治中期にいまの天王寺公園内音楽堂のあたりに建てられたものであるが、そこが明治三十六年の第五回内国勧業博覧会の敷地となったために、ここへ移転したのである。しかし、近松とは直接にはなんの関係もない。」とある。別の文献『釜ケ崎天国 石島秀松伝』には、「著作権の問題らしいが、縁戚関係のある人が近松の死後、自分が著作権継承者であることを顕示するため、こんなものを建てた。」とある。

例年、11月22~23日に池本通商店街にて、近松猫塚芸能祭が開催さる。『読売新聞』によれば、人口流出が続く飛田・今池地区の「文化復興」をテーマに今池本通商店会協同組合などがイベントを企画し、「江戸時代の浄瑠璃作家、近松門左衛門の石碑や、三味線をかたどった猫塚がある松乃木大明神境内をメーン会場にすることにし、近松の命日にちなんで二十二日を祭の初日とした。」とのこと。

住所:大阪府大阪市西成区太子2-3

[参考文献]

三善貞司編、『大阪史蹟辞典』、清文堂出版、1986年、p.568-569

牧村史陽編、『難波大阪 郷土と史蹟』、講談社、1975年、p.212

竹島昌威知著、『釜ケ崎天国 石島秀松伝』、三一書房、1994年、p.13-14

読売新聞社、『読売新聞』、2002年11月22日、大阪朝刊、市内、p.35

【執筆】

岩崎永治(いわざき・えいじ)

1983年群馬県生まれ。博士(獣医学)、一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。日本ペットフード株式会社研究開発第2部研究学術課所属。同社に就職後、イリノイ大学アニマルサイエンス学科へ2度にわたって留学、日本獣医生命科学大学大学院研究生を経て博士号を取得。専門は猫の栄養学。「かわいいだけじゃない猫」を伝えることを信条に掲げ、日本猫のルーツを探求している。〈和猫研究所〉を立ち上げ、SNSなどで各地の猫にまつわる情報を発信している。著書に『和猫のあしあと 東京の猫伝説をたどる』(緑書房)、『猫はなぜごはんに飽きるのか? 猫ごはん博士が教える「おいしさ」の秘密』(集英社)。2023年7月に「和猫研究所~獣医学博士による和猫の食・住・歴史の情報サイト~」を開設。

X:@Jpn_Cat_Lab

-

猫好きさんにおすすめスポット【第22回】熊本:市房山神社 猫が結ぶ縁

-

猫好きさんにおすすめスポット【第21回】熊本:生善院 無念を晴らす願い猫

-

猫好きさんにおすすめスポット【番外編】スコットランド:グレンタレット蒸留所 世界の猫の守るもの

-

猫好きさんにおすすめスポット【第19回】熊本:根子岳 猫の王が棲む山

-

猫好きさんにおすすめスポット【第18回】 大阪:松乃木大明神 飛田遊郭の猫塚

-

猫好きさんにおすすめスポット【第17回】大阪:四天王寺 左甚五郎の眠り猫

-

猫好きさんにおすすめスポット【第16回】大阪:上宮天満宮 守護天神

-

猫好きさんにおすすめスポット【第15回】大阪:住吉大社「初辰まいりの招福猫」

-

猫好きさんにおすすめスポット【第14回】新潟:雲洞庵「未確認の猫伝承」

-

猫好きさんにおすすめスポット【第13回】新潟:雲洞庵「北高禅師の怪獣退治」

-

猫好きさんにおすすめスポット【第11回】新潟:名立寺「大蛇から奥方を守った朱猫」

-

猫好きさんにおすすめスポット【第10回】新潟:日光寺「消えゆく猫檀家の伝承」