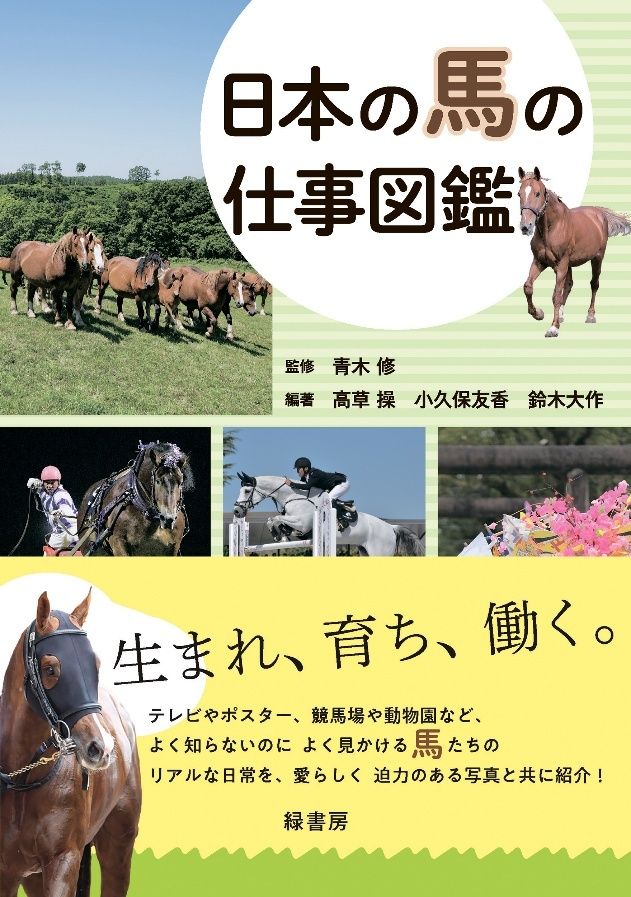

緑書房はこのたび、『日本の馬の仕事図鑑』(監修:青木修、編著:高草操ほか)を発刊しました。

よく見かけるのによく知らない、「働く馬」たちの日常

あまり身近でない存在なのに、よく見かける(ような気がする)「馬」という動物。

初めて家畜化された5,000年以上前から、主に労働力を提供する「働く家畜」として、人とともに暮らしています。

社会の変化(動力化や機械化)に伴い、馬たちの働く場所や場面は大きく変化してきましたが、現在も、彼らはさまざまな場所で活躍しています。具体的には、競馬、馬術競技などの各種競技、馬搬などの運搬業、馬耕、神事や祭事、イベント、観光業などです。これらの活動は、テレビや映画、電車の中吊り広告、街中に貼られたポスター、競馬場や動物園、観光牧場……など、さまざまな場所やかたちで、目にする機会があるかと思います。

「そういわれてみればよく見かけるけど、実際どういうことをしているのかは知らないな……」という人が多いのではないでしょうか。さらに、こういった馬たちが、普段、どこでどんな生活をしているのか、よく知らない(考えたこともない!)人も多いのではないでしょうか。

本書は、馬たちの「働く姿」、つまりは馬たちの「仕事」にスポットを当てて、その詳細を紹介する一冊です。

数多くの仕事を豊富なビジュアルとともに紹介しており、ページをめくるたび、馬たちの魅力を感じることができます。

さらに、馬たちが日ごろ行っている、仕事に行く前の準備や、トレーニングの様子など、関係者以外は見ることのできない貴重なオフショットも満載です。

読後にはきっと、馬という動物が今よりもさらに身近な存在に感じられ、馬に会いに行きたくなる、馬に乗ってみたくなる、そんな気持ちになることでしょう。

以下に、各章の内容を簡単に紹介します。

第1章

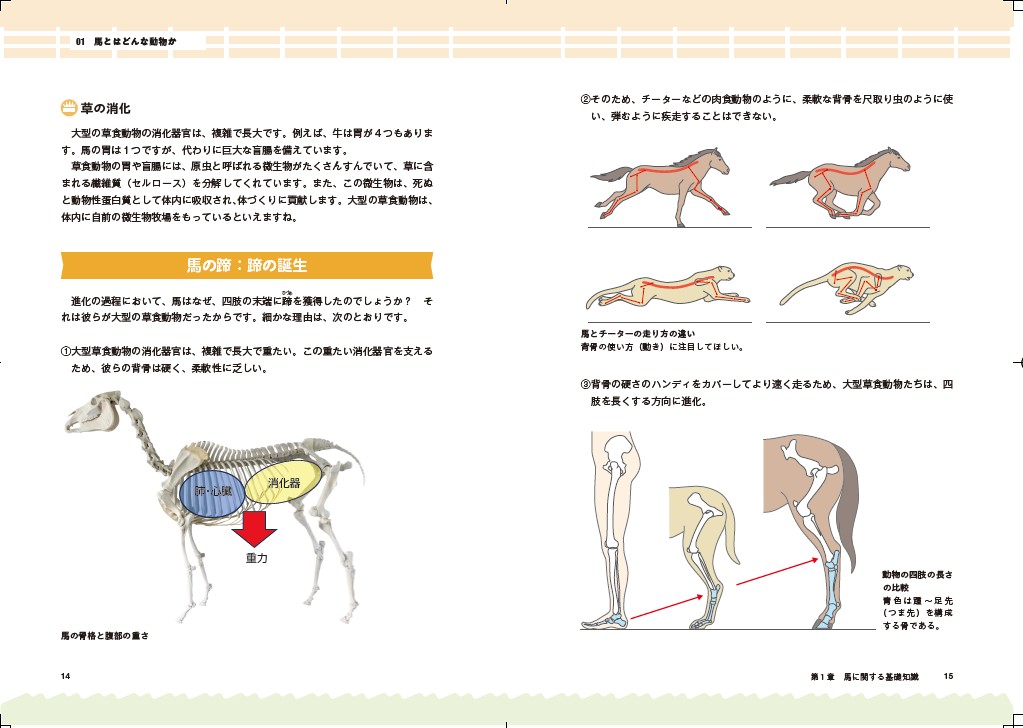

馬の種類や体の構造など、馬という動物の基礎知識を、馬の専門家(馬専門獣医師)が丁寧に解説。

さらに、「そもそもなぜ馬は働くようになったのか?」という疑問にも迫り、人と馬が築いてきた長い歴史を紐解きます。

第2章

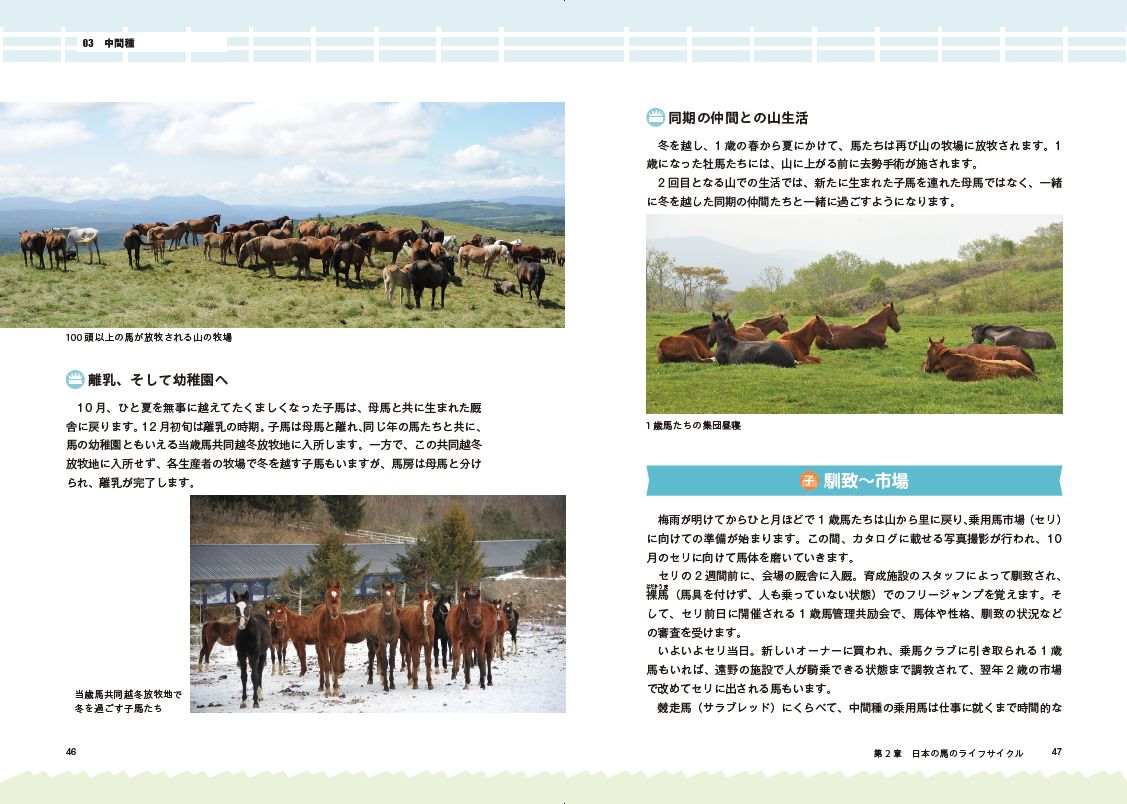

日本で生産・育成されている馬たちのライフサイクルを、チャートに沿って分かりやすく紹介。生まれてから大人になるまで、調教を受けて仕事につくまでの流れを、馬種ごとに解説しています。

第3章

現在の日本でみられる「馬の仕事」を、豊富な写真とあわせて紹介。馬たちが、どんな場所で、どんなふうに働いているのか、仕事の種類ごとに分かりやすく解説しています。

第4章

仕事をさらに深堀りして紹介。働く馬の1日のスケジュールや、トレーニングの様子など、関係者以外はみることのできない貴重な情報と姿が盛りだくさんです。

【主要目次】

第1章 馬に関する基礎知識

[01]馬とはどんな動物か/[02]なぜ馬は人のために働くようになったのか/[03]働く馬に必要な装備

第2章 日本の馬のライフサイクル

ライフサイクル

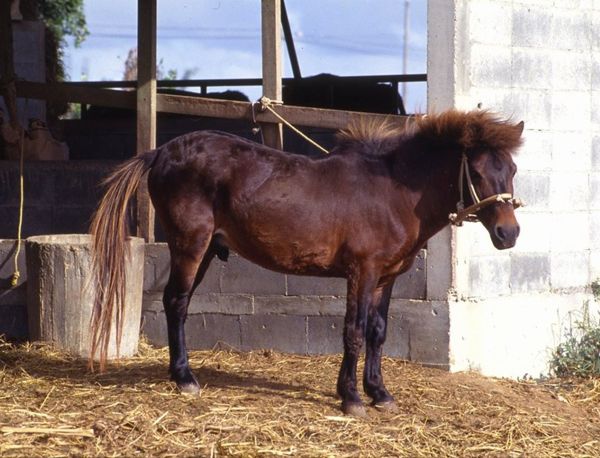

[01]軽種馬/[02]重種馬/[03]中間種/[04]ポニー/[05]日本在来馬

第3章 日本の馬の仕事

競馬 ~競走馬、競馬場での仕事~

[01]競馬/[02]ばんえい競馬/[03]誘導馬

アスリート ~各種競技で活躍する馬たち~

[01]ブリティッシュ・スタイル 馬術競技/[02]障がい者スポーツ乗馬 パラ馬術競技/[03]エンデュランス競技/[04]トレック競技(TREC)/[05]ウエスタン・スタイル レイニング競技/[06]ポロ競技

騎馬警ら業務 ~巡視や交通整理などの公的な仕事~

[01]警視庁騎馬隊/[02]宮内庁主馬班

馬搬・馬耕 ~ものを運ぶ・土地を耕す仕事~

[01]馬搬/[02]馬耕/[03]荷物の運搬

神事・祭事 ~全国各地の祭礼で活躍する馬たち~

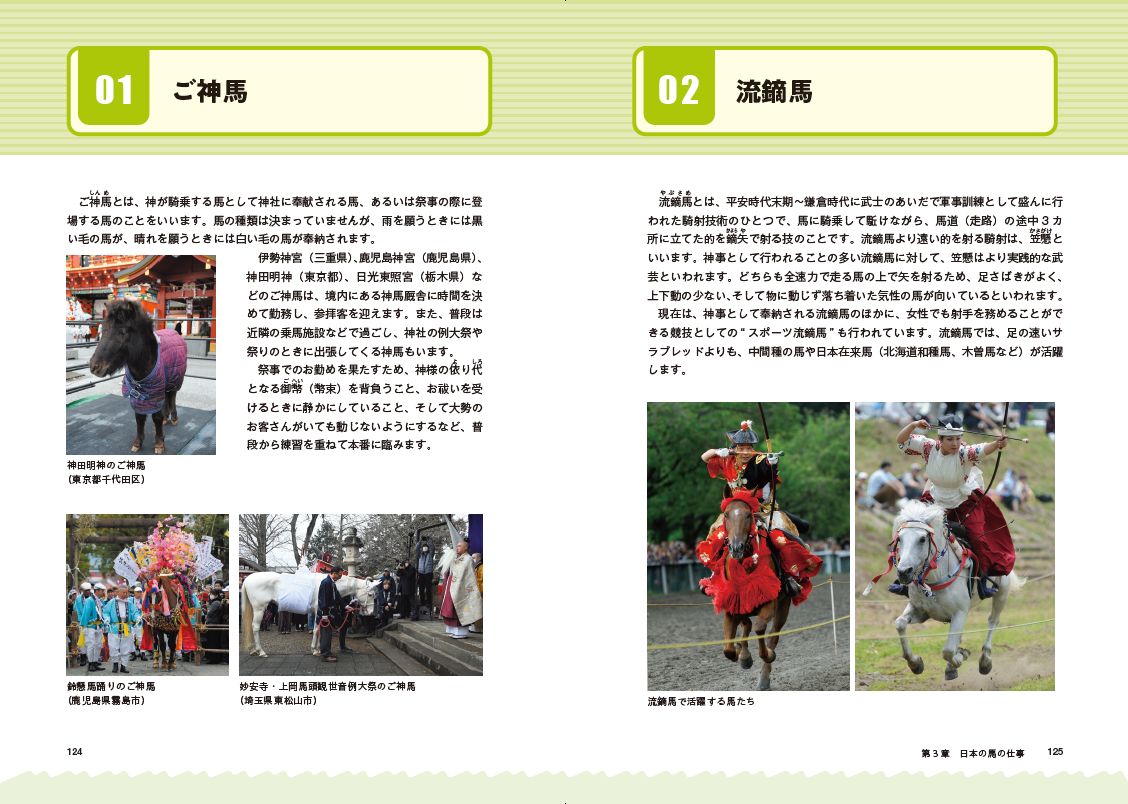

[01]ご神馬/[02]流鏑馬/[03]おまんと祭/[04]相馬野馬追/[05]チャグチャグ馬コ

レクレーション ~教育やリハビリテーションにかかわる仕事~

[01]ふれあい・学校の課外活動/[02]引き馬・体験乗馬/[03]乗馬療法

イベント・観光 ~人と楽しむ・人を魅了する仕事~

[01]草競馬/[02]ポニー競馬/[03]草ばん馬/[04]ホースショー/[05]ポニーショー/[06]馬車/[07]馬ソリ/[08]トレッキング

牧場での仕事 ~繁殖や育児にかかわる仕事~

[01]種牡馬/[02]繁殖牝馬/[03]乳母/[04]試情馬

その他の馬たち ~さまざまなかたちの存在意義~

[01]展示馬/[02]映画・ドラマの名脇役/[03]研究や調査に貢献する馬たち/[04]牧場で過ごす馬たち

第4章 もっと詳しく!日本の馬の仕事

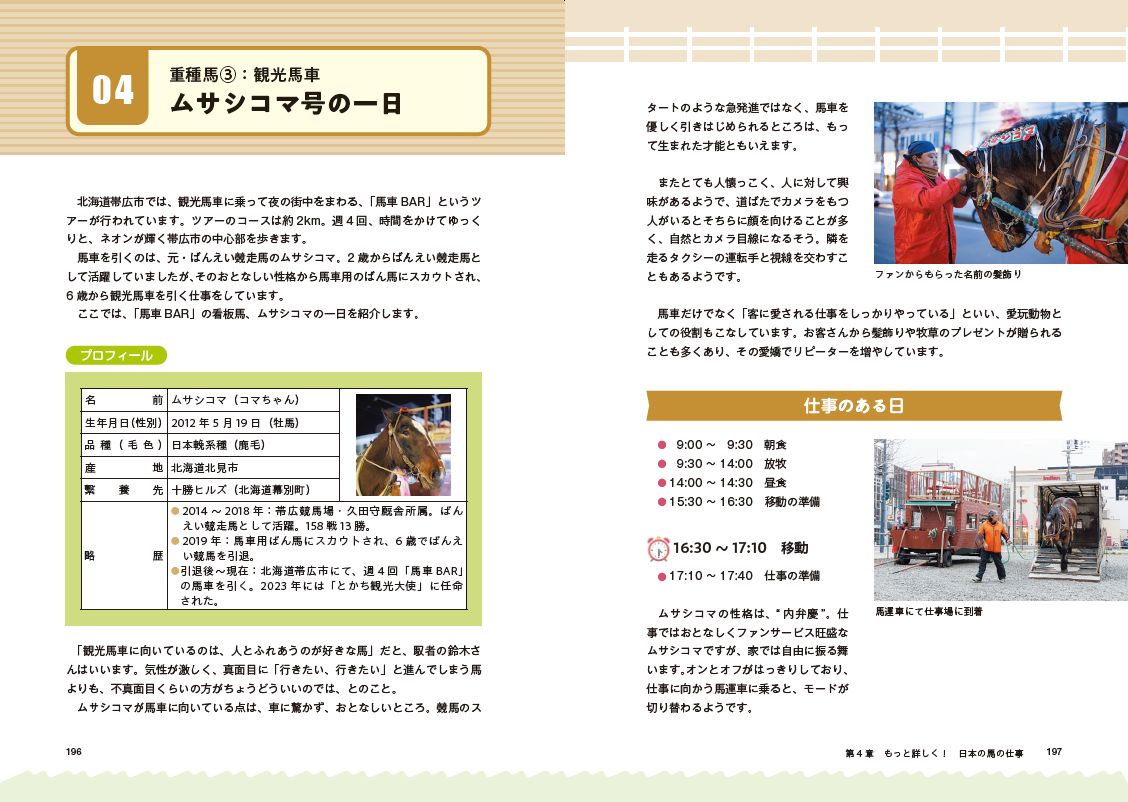

[01]軽種馬① 競走馬の一日/[02]重種馬① ばんえい競馬:メムロボブサップ号の一日/[03]重種馬② 馬搬と馬耕:カップ号と寺優号の一日/[04]重種馬③ 観光馬車:ムサシコマ号の一日/[05]中間種① 馬術競技:ポロノチウウィル号の一日/[06]中間種② 馬術競技:ハリーベイ号の一日/[07]ポニー① ポニーショー:すーちゃんの一日/[08]ポニー② 遠野馬の里での仕事:りんの一日/[09]日本在来馬① 根岸ポニーセンターでの仕事:サンゴ、ゆき、ミカンたちの一日

コラム

稀代の名馬、ディープインパクトの走りの秘密/ポニーばん馬の魅力/名馬たちの記憶/セカンドキャリアで輝いたトップギアⅠ/重種馬の可能性/馬産地遠野~内国産乗用馬生産にかけた半世紀~/日本在来馬~人と共に生きる~

【監修者】

青木修(あおき・おさむ)

1950年群馬県渋川市生まれ。1979年麻布獣医科大学(現・麻布大学)大学院博士課程修了。獣医学博士。公益社団法人日本装削蹄協会に奉職後、バイオメカニクスの視点から馬の歩行運動の研究に従事し、その成果を装蹄理論の確立に活かして装蹄師の養成教育に携わる。2004年アジアから初めて、国際馬専門獣医師の殿堂入り。2013年日本ウマ科学会第5代会長に就任。2015年より公益社団法人日本装削蹄協会理事。著書に、『馬のバイオメカニクス』(監訳、緑書房)、『メカニズムから理解する馬の動き』(監訳、緑書房)、『競走馬ハンドブック』(共著、丸善出版)、『新・装蹄学』(監修、共著、公益社団法人日本装削蹄協会)など。

【編著者】

高草操(たかくさ・みさお)

東京都渋谷区生まれ。青山学院大学文学部卒、日本写真芸術専門学校専科修了。以降、写真家・秋山亮二氏に師事し、写真家として活動。「日本の馬」をテーマに、日本在来馬の産地や岩手県遠野市で撮影活動を続け、書籍や雑誌に寄稿。個展開催や、グループ展への参加も多数行っている。また、ミニ情報誌『遠野馬通信』の責任編集・発行も手掛ける。著書に、『遠野馬物語』(里文出版)、『人と共に生きる日本の馬』(里文出版、メトロポリタンプレス)がある。2014年に遠野市馬事文化賞を受賞、また『人と共に生きる日本の馬』が2020年度JRA馬事文化賞を受賞した。『遠野馬通信』は、https://www.umanosato.jp/に掲載中。

小久保友香(こくぼ・ゆか)

1974年北海道札幌市生まれ。北海道教育大学卒。北海道帯広市在住。ばんえい競馬やホッカイドウ競馬のライターとして、地方競馬のウェブ媒体や雑誌で執筆活動中。普段は北海道新聞HotMediaに所属する記者であり、北海道新聞十勝版にて、ばんえい競馬のほか、グルメ、イベント、ギャラリー欄を担当。

鈴木大作(すずき・だいさく)

1968年東京都杉並区生まれ。筑波大学芸術専門学群視覚伝達デザイン(ビジュアルデザイン)コース卒業後、写真家・浅井秀美氏に師事。有限会社三井フオトの社員兼、JRAフォトサービス開催カメラマンを経験した後、株式会社ケイバブック契約社員カメラマンを経て、フリーランスとなる。現在は、『週刊競馬ブック』(株式会社ケイバブック)を中心に、東日本地区で開催される中央競馬や、JRA美浦トレーニング・センターでの、競馬および競走馬調教の写真報道に従事。そのつながりで、厩舎やウェブ媒体など、さまざまな方面から写真の撮影・提供依頼を受けている。

小久保巌義(こくぼ・みちよし)

1975年茨城県筑西市生まれ。北海道帯広市在住。馬関連のフリーランスカメラマンとして活動中。作品は、重種馬をメインとした『ばんえいカレンダー』(ハクバオウジ株式会社)をはじめ、競馬場広告物や馬関連誌、カレンダーなど。各種ウェブ媒体にも写真を提供している。

【本書概要】

・書名:日本の馬の仕事図鑑

・監修:青木修

・編著:高草操、小久保友香、鈴木大作

・発行:緑書房

・体裁:A5判 232頁 オールカラー

・価格:2,970円(本体2,700円)

・発売日:2025年9月22日

・ISBN978-4-86811-028-6

■お問い合わせ先

株式会社 緑書房 販売部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-14

TEL:03-6833-0560

https://www.midorishobo.co.jp/

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!