近年、ペット=家族という意識が根付いたことや大災害への危機感を受けて、人だけではなく「ペット被災」への意識も高まっています。しかし、同行避難はできるのか、在宅避難はどうすればいいのかなど、考えるべきことはまだまだ多いのではないでしょうか。

そこで今回は、日本で販売されるペット用品の表示に関する基準を設けた「日本ペット用品工業会」のペット防災委員会 委員長・佐藤おりはさんと事務局 局長・宗川茂さんに、実施している取り組みと、ペット用品の視点から考えるペット防災について、お聞きしました。

愛するペットに使うものへの信頼性の可視化

―日本ペット用品工業会とは、どのような団体なのでしょうか?

全国113社のペット用品メーカーで構成される、「安全・安心かつ高品質なペット用品の製造・販売と普及」を目指している団体です。

現在の日本のペット用品には、品質管理や安全性を保障する法律が整備されていません。そこで、農林水産省と協力して「ペット用品統一表示ガイドライン」を発行しました。

―JIS規格(日本産業規格)のようなものでしょうか?

JIS規格では品質まで保証していますが、「ペット用品統一表示ガイドライン」では品質までの保証できていません。あくまで、原料などの製品表示に関する業界自主基準を示しています。

業界内で自主基準を設けることで、一般の飼い主が商品購入をする際に参考にする一つの情報として作成しました。この基準を満たした製品には、「統一表示適合品証(以下、JPPMA適合品証マーク)」を発行しています。

―こういった基準があると、消費者としては安心して選択できます。

信頼性の可視化という点では非常に有効だと考えています。

現在、この取り組みには約13,000点のペット用品が登録されていますが、もっと広く認識されるように活動を続けています。

一方で、観賞魚用のヒーターや犬の散歩用品は、火事や散歩中のトラブルなどの実害を防ぐために、品質を保証するSPマーク(セーフティペッツ)を発行しています。それぞれの規格は、「電気用品安全法」と「JIS規格」に組み込まれています。

ペット用品工業会が行うペット防災への取り組み

―防災に関する取り組みも行っていると拝見しました。

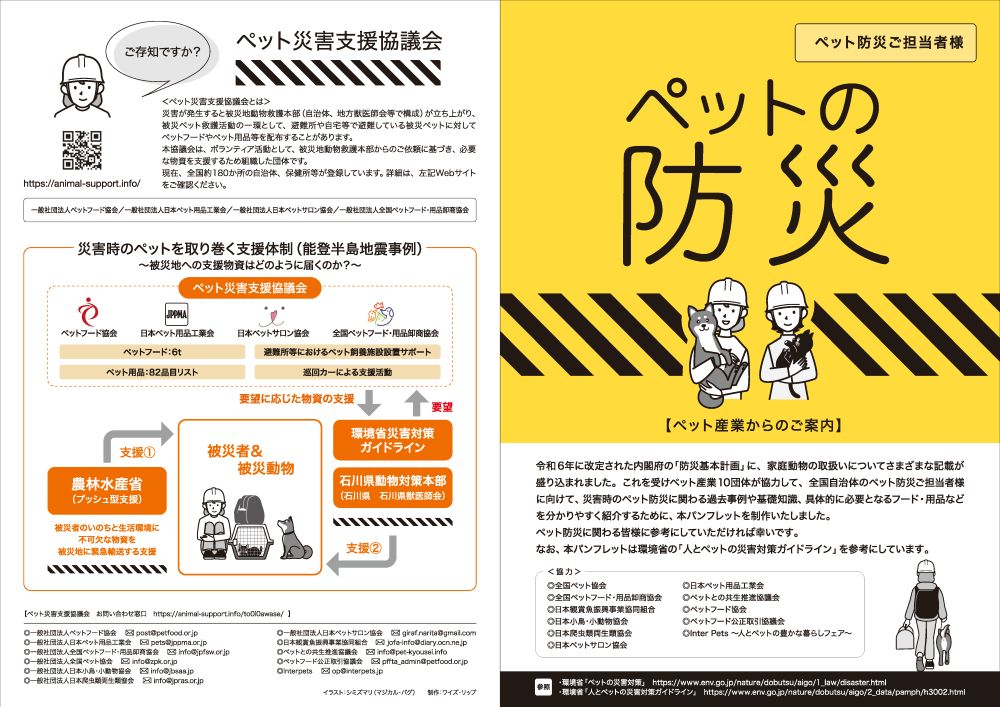

自治体向けに『ペットの防災』というパンフレットを作成し、全国600か所に配布しました。

このパンフレットは、環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」基づいており、同行避難などのペット防災に関わる過去事例や基礎知識、必要となるフード・用品などを具体的に紹介する内容です。

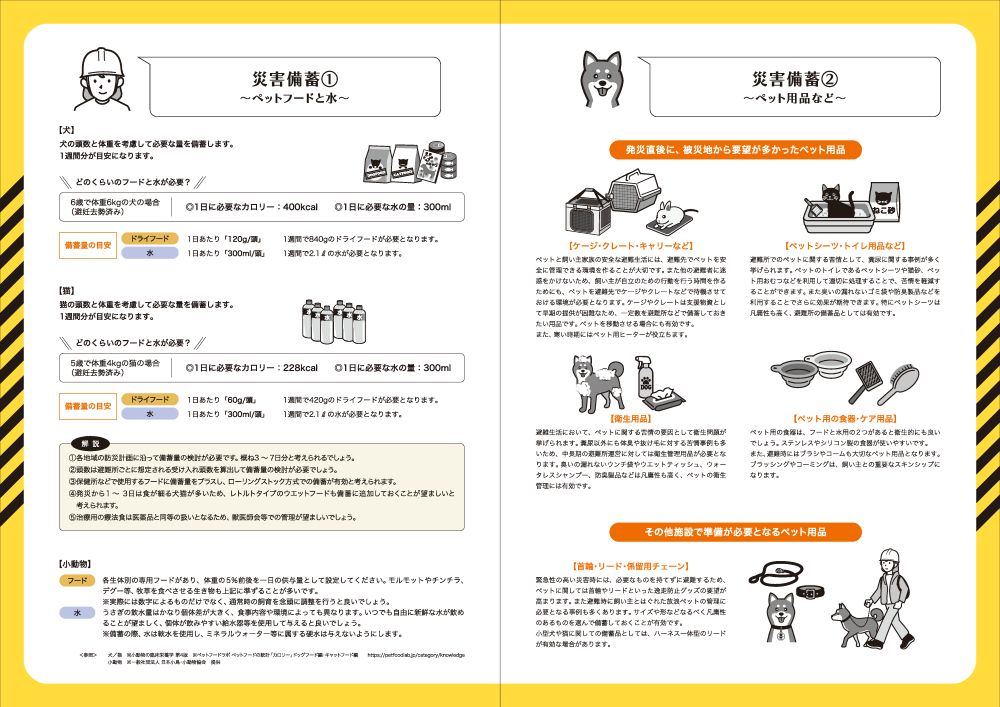

―ペットとの同行避難で必要になるフードなどの具体的な数字が書かれていて、準備のイメージが付きやすいですね。

こういった具体的な数字を示しているものはあまりないらしく、各自治体から好評でした。

このパンフレット以外にも、ペットフード協会、日本ペットサロン協会、全国ペットフード・用品卸商協会と共に、「ペット災害支援協議会」を組織しています。

―「ペット災害支援協議会」とはどのような組織なのでしょうか?

「ペット災害対策推進協会」という組織を前身としており、災害発生後に立ち上がる「動物対策本部」からの依頼に対して、ボランティアとして必要な物資を支援するための団体です。

―たとえば、どのような物を支援することが多いのですか?

ケージやペットシーツ、トイレなどの衛生用品が多いです。それから、水が遮断されることもあるので、水を使わないで身体を拭けるシートやウォーターレスシャンプーなどを依頼されることも多いです。

―2024年に起きた能登半島地震でも支援をされたとお聞きしました。

そのときは、避難所への支援だけではなく巡回カーによる支援も行い、ケージ40台を含む38品目のペット用品を無償提供しました。

また、この組織の一つである日本ペットサロン協会は、巡回カーで移動型トリミングサロンを行ったり、一時預かり所を設置したりしていました。

―人用に、移動美容室が避難所で実施されていたようですが、ペットへのサービスの支援もあったのですね。

こういった活動が評価されて、日本獣医師会、石川県獣医師会と共に2025年6月25日に環境省より「災害対応支援環境大臣表彰状」をいただきました。

その際には、「これだけスムーズに支援が行えたのは初めて」とお言葉をいただきました。

1月1日に地震が起こり、一週間後には私たちを含めたウェブ会議が開かれました。実際に支援を行ったのはそこから一週間後でしたが、とても迅速に支援ができたそうです。

人間が助からないことには、ペットも助けようがないので多少のラグはどうしようもないところではあります。

―そういった事情もふまえて、各家庭での準備が必要というわけですね。

その通りです。先日のトカラ列島の地震の際にも、発生後すぐに連絡が来ました。自治体ごとに対応が異なりますが、ペット防災への意識は高まっているのは確実だと思います。

―一般の飼い主向けに行っているペット防災に関する取り組みを教えてください

国内最大級のペットイベント「インターペット」でのセミナーや展示、ペット防災に特化したハンドブックやチェックリストの配布を行っています。今年は、日本ペットサロン協会が設置した防災コーナーで「ペットと家族のお役立ち防災用品」を紹介しました。

―今年のインターペットでは、ペット防災にまつわるセミナーが多かったことが印象的でした。

今後は飼い主に向けた取り組みも増やしていきたいと考えています。今年のインターペットはまさにそうでした。これを機に、ペット防災への意識がもっと高まることを願っています。

「もしも」に備えることは、「いつも」を守ること

―ペット防災に関わる用品の規格や統一マークが作られることはあるのでしょうか?

検討してみてもいいかと思いますが、ペット用品の中でもジャンルが多く、統一となると難しいところではあります。

―確かに、「ペット用品」の括りでは範囲が広すぎますね。

ペット用品は「一定のときだけ使う」ものではなく、「日頃から継続的に使う」ものです。使い慣れたものでないとペットが嫌がりますから。

ペットだけに言えることではありませんが、避難生活は非日常でも、日常の延長として考える必要があります。最近のペット用品では、折りたためるケージや長持ちするフードなど、災害時でもそのまま使用できる製品の開発が進んでいます。

防災用としても使用できることを知らせるマークは、あると良いかもしれませんね。その方が飼い主は安心して準備ができますから。

―今後起きうる災害に対して、どのように取り組んでいきますか?

自治体に対しては、ペット防災への理解を深めてもらえるように働きかけていきたいです。自治体によって、同行避難ができる場合とできない場合がありますし、備蓄や避難への対応もまちまちです。今回作成したパンフレットのように、もっと普及活動をしていきます。

―一般の飼い主に向けてはどうでしょうか。

啓蒙活動やセミナーをもっと実施していきたいですね。防災で重要なことは被災前のことですから、ペットとしっかりコミュニケーションがとれているのか、キャリーに嫌がらずに入ってくれるのか、そういった普段の生活からの準備の重要性を伝えていきたいです。

―最後にメッセージをお願いします。

「JPPMA適合品証マーク」は、ペットと人が安心して暮らせる社会を目指している私たちが、製品の表示についての業界自主基準を設けその基準を満たした商品にのみ表示しています。

このマークは、「ペットと飼い主の安心を形にした証」となることを目指して作成しています。商品を選ぶ際や、今使用している製品にこのマークがあるか気にしてみてください。

防災とは特別な準備ではなく、「いつもの暮らしをきちんと続けるための準備」であると私たちは考えています。大切な家族であるペットの命を守るために、いざというときも安心して使えて信頼できる用品を日頃から選んでおくこと。それが、日常の延長としての防災につながります。

「もしも」に備えることは、「いつも」を守ることです。私たちペット用品工業会は、これからも安心を届ける製品づくりと情報発信を通じて、ペットとのかけがえのない日常を支えていきます。

―ありがとうございました!

日本ペット用品工業会

ホームページ:https://www.jppma.or.jp/

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!