私たちが口にする乳や肉・卵などの畜産物を生産する農場では、農家さんをはじめ獣医師、人工授精師、削蹄師、普及指導員や飼料メーカーなど、多くの関係者が家畜の健康を支えています。さらに、獣医師の中にも病気の治療や予防を行う臨床獣医師や、公的機関である家畜保健衛生所に所属して病気の検査や原因の究明、さらに農場に出向いて衛生指導や防疫対策などを行う公務員獣医師などの役割分担があり、多くの専門家が日々、畜産現場を守るために働いています。

さて、そんな多くの人が協力して育てる家畜がどんな病気にかかるか知っていますか?

今回からは、牛がどのような飼育をされていて、どのような病気になりやすいのか、2回に分けて紹介します。

乳牛の一生

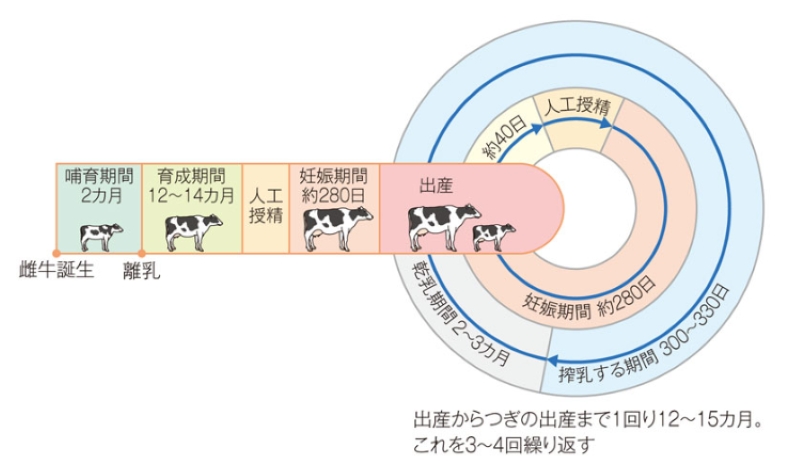

ミルクを生産する乳牛も人と同じで、子牛を出産して初めてミルクが搾れるようになります。現在、日本で飼養されている乳牛のほとんどは、雌牛が妊娠しやすい時期(発情期)に人工授精を行っています。受胎すると、人とほぼ同じ約280日の妊娠期間を経て子牛を出産します。

子牛を出産すると乳生産が始まります。乳量はしだいに増えていき、出産から50日ほど経つとピークに達します。この頃の乳量は、1頭から1日に牛乳パック40~50本も搾れるほどですが、その後はゆるやかに減少していきます。

そのままだとやがて搾れなくなってしまうので、もう一度妊娠をさせる必要があります。このため、出産から50日ほど経つと人工授精を行い、次の受胎をさせるのです。乳牛は、お腹に子牛を宿しながら乳生産を行うというハードワークをこなしています。そして、次の出産予定日の約2か月前になると、搾乳をお休みする期間(乾乳)に入ります。

この2か月間は出産に備えて乳腺を休ませるとともに、お腹の中の子牛もどんどん大きくなる重要な時期です。そして、出産するとまたこのサイクルを繰り返します。現在の日本の乳牛は平均して3~4回これを繰り返して乳牛としての役目を終えます。

出産前後に多い乳牛の病気

出産すると、搾れる乳量が増加するのに伴って牛が必要とするエネルギー量も増えていきます。ところが、エサを食べる量はゆっくりと増加していきます。そのため、出産してからしばらくの間は、必要なエネルギー量を採食によって満たすことができず、エネルギー収支がマイナスになって体重は減少します。このとき、主に体に蓄えた脂肪を肝臓でエネルギーにすることで対応します。ところが、ひどいエネルギー不足で過剰な脂肪が肝臓に流れ込むと、脂肪を燃焼した際に生じるケトン体が体内に蓄積したり(ケトーシス)、中性脂肪として肝臓に溜まったりして(脂肪肝)、食欲がさらに低下してしまいます。

また、乳中に多量のカルシウムが出ていってしまうため、体内のカルシウムが不足しやすくなります。神経伝達や筋肉の収縮に重要なカルシウムの血液中の濃度が急激に低下することで、麻痺や立てなくなるといった症状が出ます(乳熱)。さらに、カルシウムレベルが低下すると消化管の動きも悪くなり、牛の4番目の胃である第四胃が異常な位置に移動して通過が悪くなる「第四胃変位」という病気も起こりやすくなってしまいます。

乳牛の敵、乳房炎

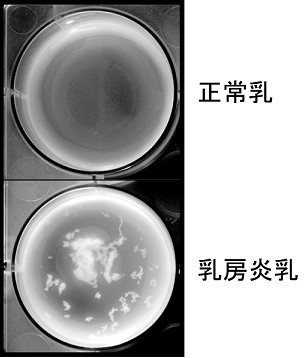

出産前後は免疫機能が低下しているため、乳頭から微生物が乳腺内に侵入して炎症が起きる「乳房炎」も起こりやすい時期です。乳房炎になってしまうと、乳中には炎症によって集まった白血球や剥がれ落ちた乳腺上皮などの細胞成分が多くなり、ドロドロとした凝集物が混じった牛乳になってしまいます。

このような異常乳は出荷できません。また、乳房炎の多くは、抗菌剤(細菌を殺したり増殖を止めたりする作用のある物質)を乳房内に注入して治療します。抗菌剤は、牛の体内に入ると代謝・排せつされるまでは体内や乳中に残留します。このため、乳中の残留がなくなるまでは牛乳の出荷が禁止されています(休薬期間)。抗菌剤を使用すると、休薬期間が過ぎるまでは牛乳を搾っても出荷できないため、損失が生じてしまいます。

蹄(ひづめ)の病気

牛の蹄は、はがきサイズくらいの大きさしかありません。体格に比べて非常に小さい蹄で600キログラム以上の体重を支えているのです。エサのバランスや牛舎の環境、衛生状態など、多くの要因が影響して蹄が病気になります(蹄病)。足を着くのが痛いため行動が不自由になったり、採食量が低下したり、多くの問題につながります。アニマルウェルフェア(動物福祉)の観点からも、痛みや苦痛をもたらす蹄病は大きな問題です。

蹄病を予防するためには、定期的に伸びすぎた蹄を短く切り、蹄の形状や負重のバランスを整えて、牛が立ちやすく歩きやすい状態にする削蹄(さくてい)が欠かせません。牛の病気はあしもとから。牛の健康を守るために蹄のコンディションを良好に保つことが重要なのです。

おわりに

安心・安全な畜産物を生産するためには、家畜を健康に飼育することが不可欠です。そのために、生産現場で農家さんや獣医師が日々どのような病気に向き合っているのかを知っていただきたく、乳牛でメジャーな病気の一部を紹介しました。次回は子牛と肉牛の病気を紹介します。

[写真出典]

・画像1.一般社団法人 Jミルクウェブサイト、乳牛のライフサイクル より

https://www.j-milk.jp/findnew/chapter1/0103.html

・画像2.農研機構ウェブページ、家畜疾病図鑑Web、牛の黄色ブドウ球菌性乳房炎 より

https://www.naro.go.jp/laboratory/niah/disease_dictionary/other/152178.html

【執筆】

岩崎まりか(いわざき・まりか)

獣医師、博士(獣医学)。2010年に日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科を卒業後、山形県農業共済組合にて9年間、乳牛・肉牛の診療に従事。その後、同大学にて博士号を取得。同校でのポストドクターを経て、2022年より東京農業大学農学部動物科学科で、主に牛の生産性や疾病、飼養管理についての研究および学生教育に従事している。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!