日本では、月にはウサギがいて餅をついているという伝統文化があります。中秋の名月が近づくと、月とウサギが描かれた商品を目にすることも少なくありません。しかし、この「月のウサギ」とはいったい何なのでしょうか。

月の表面は暗い領域(海)と明るい領域(高地)に分かれています。一般的には、この二つの領域が作る模様が餅をつくウサギの形に似ているため、月にウサギがいるのだと思われています。しかし、月のウサギは人類の月に対する想いが積み重なった奥深い文化なのです。

今回は、そんな月のウサギの歴史について紹介します。

月のウサギが日本に伝来するまでの経緯

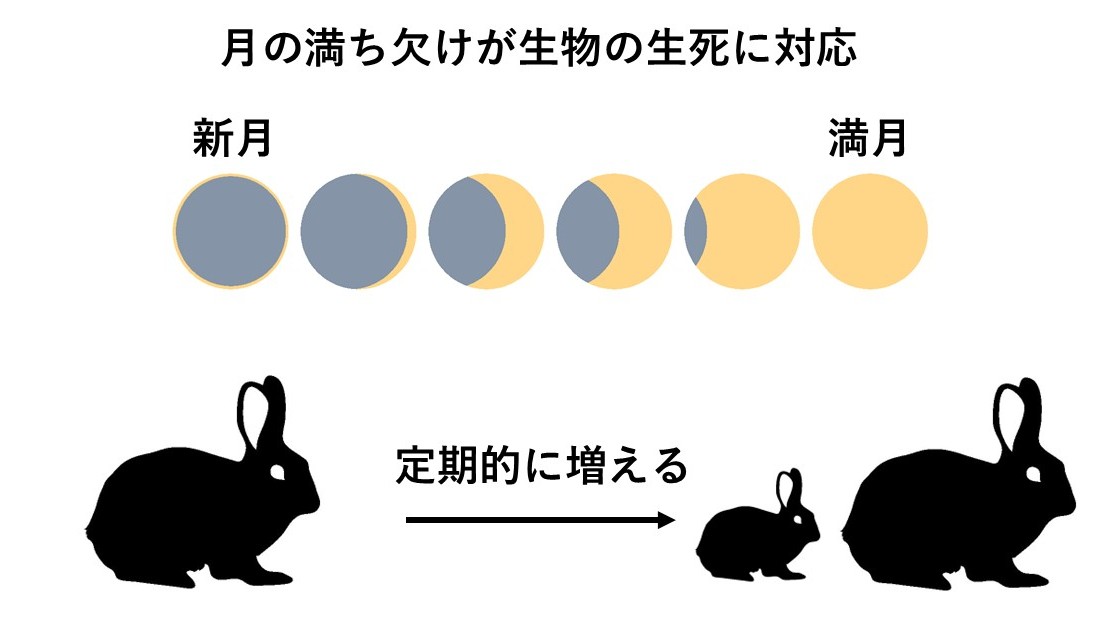

月のウサギの起源についてはっきりしたことは分かっていませんが、紀元前6世紀ごろに編纂(へんさん)されたと考えられているインドの本『ジャイミニーヤ・ブラーフマナ』と『シャタパタ・ブラーフマナ』に、月にウサギがいるという記述が見られます。そのため、少なくとも2,500年前のインドには月のウサギ文化があったことが分かります。ウサギである理由についても確かなことは分からないのですが、文化人類学の分野では、月の満ち欠けの周期性とウサギの繁殖性の高さが、共に豊穣のシンボルとなったためだと考えられています。

この説によると、月のウサギは月面の模様のパターンではなく、動きのパターン(周期的に生まれてくるという性質)に基づいていることになります。ただし、月面の模様とウサギの形に何の関連もないかというと、そうでもないと思います。私が行ったAIを用いたテストでは、使用したモデルにもよりますが、比較的高い確率で月面の模様がウサギとみなされる場合もありました。確実な起源は不明ですが、月のウサギは古代の人々が月やウサギを注意深く観察したことで生み出されたのでしょう。

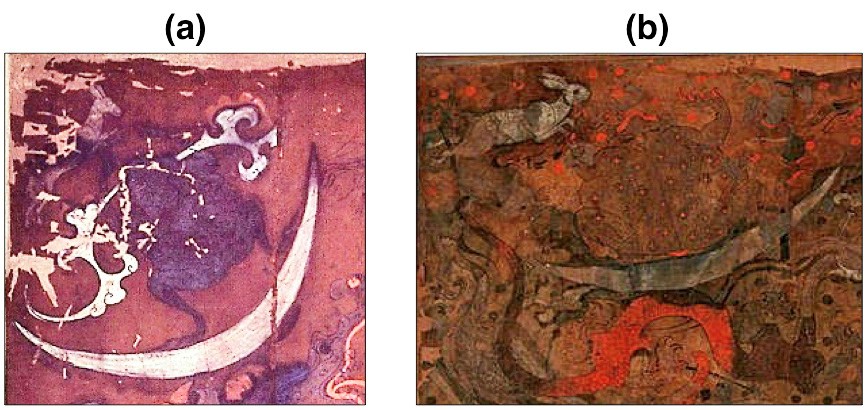

そんな月のウサギですが、紀元前2世紀ごろになると中国の図像にも登場するようになります。中国の月の図で特徴的な点は、ウサギはカエルと共に描かれることが多いということです。ただし、カエルの場合は単独で描かれることもよくあります。実は、中国では月のいきものはカエルのほうが古いという説があります。ウサギはインドから伝わったという説と、インドとは関係なく中国で新たに発生したという説があり、確かなことはわかっていません。しかし、ひとたび月のウサギが定着すると、それ以降は中国が月のウサギ文化の本場となり、その影響は日本にも及ぶこととなりました。

日本における月のウサギの起源について

日本の月のウサギで最も古い資料は、7世紀(飛鳥時代)に作られた刺繍や装飾品です。これらの資料から、日本における月のウサギは、少なくとも約1,400年の歴史があることが分かります。飛鳥時代の月のウサギは中国の図と構図が似ていますが、中国ではウサギはカエルとセットで描かれるのに対し、日本ではカエルが描かれていません。中国東部や高句麗遺跡の壁画にわずかにウサギだけの図が見られることから、月のウサギは中国東部か朝鮮半島を経由して伝わったと考える研究者もいます。ただし、奈良時代以降はウサギとカエルがセットになった月の図像が日本でも見られるようになります。

餅をつき始めた起源について

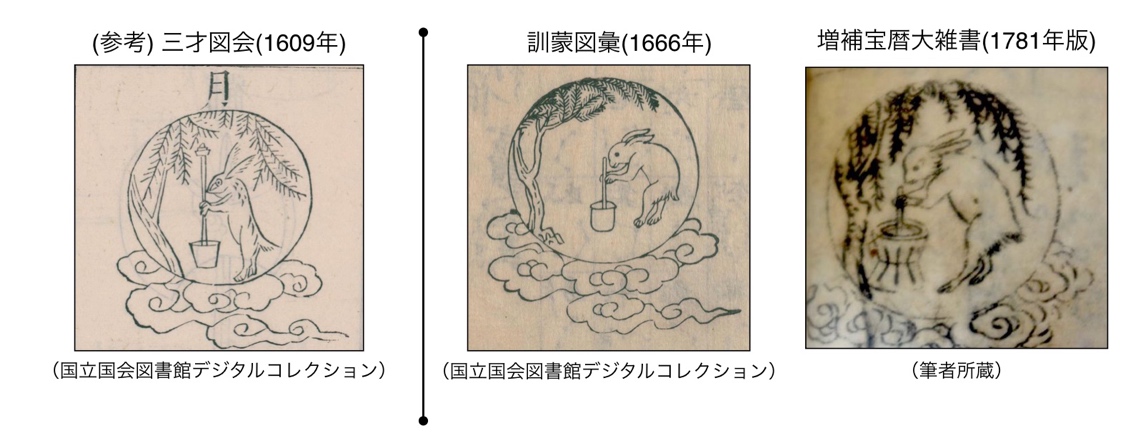

このように、飛鳥時代から日本に存在している月のウサギですが、室町時代以前の日本の図像ではウサギは臼を使っていません。画像3の左では、壺のようなものを使っていますが、臼とは形が異なります。このことから室町時代以前の日本では、月のウサギが餅をついているという文化はまだなかったのではないかと考えられます。

日本の月のウサギが明確に臼を使うようになったのは江戸時代に入ってからです。江戸時代の書物には、杵と臼を使う月のウサギが描かれています。そして、ウサギが使っている臼は、西暦1700年あたりから側面が直線のものからくびれた形へと変化していきます。臼の歴史の研究者によると、現実社会の臼は側面がくびれている形のほうが古く、直線状の臼は江戸中期以降に使われだしたそうです。

なぜ月のウサギの臼と現実の臼では、変化の向きが逆なのでしょうか。

実はここにこそ、ウサギの餅つき文化形成の手がかりが隠されているのです。

江戸初期のウサギの臼の側面が直線なのは、中国の書物を参考にして描かれたためだと考えられます。中国では、月のウサギは餅ではなく不死の仙薬を作っています。そのため、江戸初期のウサギの臼は薬草をすりつぶすための臼だと考えられます。しかし、この図を見た日本の人々は「杵と臼ならウサギは餅をついているのだ」と考え、江戸中期になると、伝統的な形である側面がくびれた臼に変化したのだと考えられます。以上のことから、1700年代前半が月のウサギが餅をつき始めた時期ではないかと推測できます。

おわりに

月のウサギが餅をつき始めた1700年代前半は、人々が気軽に書物に接するようになった時期と重なります。社会が安定し、学者のような人でなくても本が読めるようになったことで、月のウサギにも新たな要素が加わったのではないでしょうか。その結果、月のウサギはより親しみのある存在へとなったのです。

現在、様々な国が探査機を月面に打ち上げようと計画しています。もしかしたら、この先も月のウサギに新たな要素が加わることがあるかもしれません。

<参考文献>

・深井雅海、『日本近世の歴史(3)綱吉と吉宗』、吉川弘文館、2012年

・石田英一郎、『人間と文化の探求』、文藝春秋、1970年

・三輪茂雄、『ものと人間の文化史25 臼(うす)』、法政大学出版局、1978年

・長友千代治、『江戸庶民の読書と学び』、勉誠出版、2017年

・西川明彦、「日像・月像の変遷」正倉院紀要、第16号、27–54、1994年

・小川博章、「玉兎考−月の兎はどこから来たか」、書学文化、第5号、5–22、2003年

・庄司大悟、「月のうさぎはいつどうようにして餅をつき始めたのか」地質と文化、第4巻、第2号、42-56、2021年

・Shoji, D. , Classification of the lunar surface pattern by AI architectures: Does AI see a rabbit in the Moon? AI & Society, 2024

・谷 信一 編、『世界美術図譜 日本編 第6集』、東京堂、1944年

・辻直四郎 編、『世界古典文学全集〈第3巻〉ヴェーダ・アヴェスター』、筑摩書房、1967年

【執筆者】

庄司大悟(しょうじ・だいご)

東京大学特任研究員。1986年神奈川県出身。東京大学理学部地球惑星物理学科卒業、同大学理学系研究科地球惑星科学専攻修了。ドイツ航空宇宙センター、東京工業大学地球生命研究所、JAXA宇宙科学研究所を経て、現在はシミュレーションによる宇宙風化の研究を行っている。共著に『火星の歩き方』(光文社新書)。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!

、19世紀 出典:国立国会図書館デジタルコレクション、毛利梅園撰輯『梅園禽譜』.png)