猫伝染性腹膜炎(FIP)とは?―ウイルスが引き起こすこわい病気―

猫伝染性腹膜炎(英語でFeline Infectious Peritonitis、略してFIP)は、猫の命をおびやかす深刻なウイルス性の病気です。この病気は全年齢の猫で認められますが、特に生後1年以内の若い猫で発症しやすい傾向があります。

原因となるのは、「猫コロナウイルス」という猫にとっては身近なウイルスであり、多くの猫が一度は感染するといわれています。通常は腸に軽い炎症を起こす程度で、症状もほとんどなく大抵は自然に回復します。

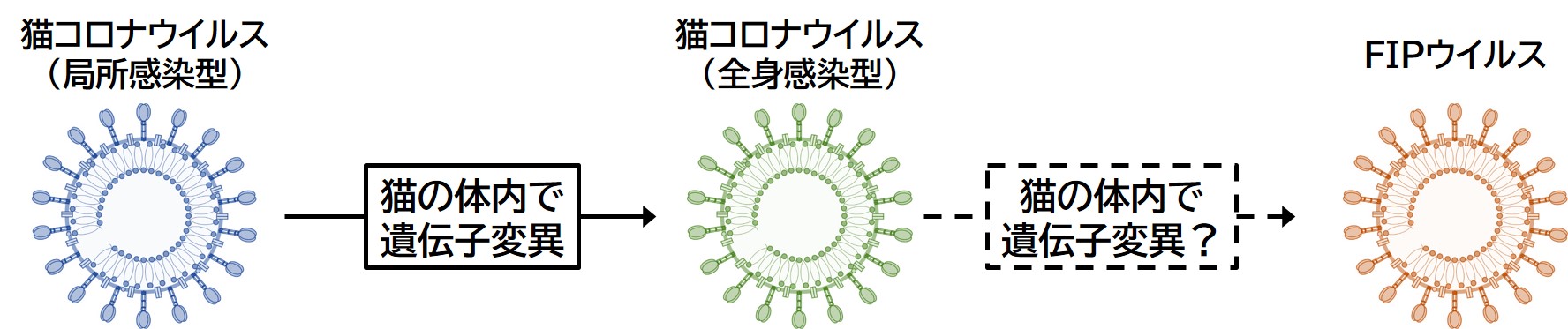

本来、猫コロナウイルスは腸に限定して感染する「局所感染型」のウイルスですが、まれに猫の体内で遺伝子変異を起こし、腸以外の臓器にも広がる性質を持った「全身感染型」の猫コロナウイルスに変化することがあります。

ただし、この全身感染型のウイルスがすべてFIPを引き起こすわけではありません。このような変異ウイルスの中に、特に強い病原性を持った、FIPの原因になると考えられているものが存在します。これがいわゆる「FIPウイルス」と呼ばれるものです。FIPウイルスは、マクロファージと呼ばれる免疫細胞に感染する能力を持っており、それによって体内で異常な免疫反応が起こって命にかかわる深刻な症状へとつながっていきます。

近年、新型コロナウイルスの流行を通じて、ウイルスは変異によってその性質が変わることが多くの人に知られるようになりました。実際に新型コロナウイルスでは、変異によって感染力が高まったり、ワクチンや免疫の働きをすり抜けやすくなったりすることがあります。

猫コロナウイルスも、こうした変異を起こすという点では共通していますが、少し異なる点があります。猫コロナウイルスは、変異によってマクロファージに感染できるようになった一部のウイルスが、FIPという病気の直接的な原因になるという点です。つまり、FIPの発症には「マクロファージへの感染性の獲得」という変異が極めて重要な意味を持っていると考えられます。

このように、FIPは猫コロナウイルスが猫の体内で偶発的に変異することで発症する病気であり、外から直接FIPウイルスがうつって発症するものではない、というのがこれまでの通説でした。つまり、猫コロナウイルス自体は多くの猫に感染しますが、FIPとして発症するかどうかは、それぞれの猫の体内で変異が起きるかどうかにかかっていると考えられていました。

ところが、最近になってこの見解にも見直しの動きが出てきました。特に2023年に、地中海の島国であるキプロスで起きた大規模なFIPの集団発生では、FIPウイルスそのものが猫から猫へうつった可能性が報告され、世界中の注目を集めました。実は、それ以前からも一部の研究者は「特定の状況ではFIPウイルスが猫同士でうつり、FIPを発症させることがあるかもしれない」と指摘しており、こうした可能性についての研究が進められています。

FIPの発症には、ウイルスの特徴だけではなく、猫の免疫や体質も関係していると考えられており、現在その仕組みが国内外の大学・機関において研究されています。

FIPの症状はさまざま―FIPを見逃さないために知っておきたいこと―

FIPの初期症状としては、「なんとなく元気がない」「ごはんをあまり食べない」「少し痩せてきた」といった、いわゆる「体調が悪そう」と感じられる変化が見られます。こうした症状は他の多くの病気にも共通するため、飼い主が初期の段階で異変に気づいたり、それをFIPと結びつけて考えたりすることは難しいでしょう。

しかし、FIPが進行すると、よりはっきりとした症状が現れます。ここでは大きく二つのグループに分けて紹介します。

滲出型(しんしゅつがた)

一つ目は「滲出型FIP」と呼ばれるタイプです。これは、お腹や胸に黄色く透明ないし混濁した液体(腹水や胸水)がたまるもので、お腹が大きくふくらんだり、呼吸が苦しそうに見えたりするのが特徴です。内部の臓器に炎症や腫れが起きていることもあります。

非滲出型(ひしんしゅつがた)

もう一つは、「非滲出型FIP」と呼ばれるタイプです。こちらは腹水や胸水が目立たない代わりに、腎臓や肝臓、腸、リンパ節などの臓器の一部に、かたまりのような異常ができることが特徴です。また、目の異常(目の色が濁る、瞳の大きさがおかしいなど)や神経症状(足のふらつきやけいれんなど)が見られることもあります。病気の進行は比較的ゆっくりなことが多く、長いあいだ発熱や体重減少が続く場合もあります。

ただし、この二つのタイプははっきりと分かれているわけではありません。途中で別のタイプに変わったり、両方の特徴が同時に表れたりすることもあります。FIPの症状の出方は猫によってさまざまで、体の状態や免疫の働き、ウイルスが体内のどこまで広がっているかによっても変わります。

FIPはもう「治らない病気」ではない?

かつてFIPは、治療が非常に難しいとされてきた病気でしたが、近年では抗ウイルス薬による治療が可能となり、多くの猫が回復するようになってきました。

動物のウイルス感染症では、これまで抗ウイルス薬が本格的に使われることはほとんどありませんでした。FIPは、抗ウイルス薬が治療の中心となった初めての動物の感染症として注目されています。これは、獣医療の歴史の中でも大きな進歩といえる出来事です。

また、FIPに対する抗ウイルス薬の効果は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬が実用化される以前から確認されており、その後のヒトの薬の研究にも影響を与えました。現在、FIPの治療に使用されている主な薬剤として、GS-441524(FIP治療の先駆けとなった薬)やモルヌピラビル(COVID-19の治療薬)などがあります。

ただし、これらの薬はまだ動物用医薬品として正式に承認されていません。副作用や体内での薬の働きについても、分かっていない点が多くあります。そのため、猫の体重や症状に応じた正確な投与量や使い方についての研究が現在も続けられています。また、ウイルスが変化して薬が効きにくくなる可能性も指摘されており、投薬には慎重な対応が求められています。

FIPワクチンはなぜ難しい? 家庭でできる予防のポイント

FIP(猫伝染性腹膜炎)に対するワクチンは、現在のところ日本では承認されていません。海外で使用されているワクチンもありますが、その効果は限定的であり、FIPの予防手段として広く使われているわけではありません。

その理由のひとつに、「抗体依存性感染増強(ADE)」と呼ばれる現象があります。これは、ウイルスに対する抗体がかえってウイルスの働きを助けてしまい、症状を悪化させてしまう可能性があるというものです。通常、抗体はウイルスを無力化して体を守る役割を果たしますが、FIPの場合は一部の抗体が逆にウイルスを細胞に感染させる手助けをしてしまうことがあります。このため、安全で確実に効果のあるワクチンの開発が難しいのが現状です。

現時点では、FIPを完全に防ぐ方法はありませんが、日常生活の中で感染のリスクを減らす工夫はできます。例えば、同居猫に猫コロナウイルス陽性の猫がいる場合は、ウイルスが便を通じて広がる可能性があるので、トイレ掃除はこまめにして清潔に保ちましょう。また、多頭飼育やストレスの多い環境は、感染や発症のリスクを高める要因となるため、猫が安心して過ごせる落ち着いた環境づくりも大切です。

このように、FIPのワクチンにはまだ課題があるものの、飼育環境や衛生管理に気をつけることで、感染のリスクを少しでも減らすことは可能です。日々のちょっとした配慮が、FIPの予防につながる大切な手段になります。

「おかしいかも?」から始まるFIPの早期発見

FIPは、もともとは無害だったウイルスが突然変異を起こし、命にかかわる病気へと変わる、非常に複雑で不可解な疾患です。かつては治らない病気とされていたFIPも今では治療が可能となり、多くの猫が回復を遂げています。

とはいえ、早期発見や正確な診断、そして適切な治療を受けるためには、飼い主の「おかしいかも?」という気づきと行動がかけがえのない命を守る第一歩になります。特に以下のような変化には注意が必要です。

・元気や食欲がない状態が数日以上続く

・痩せてきた、毛づやが悪い

・発熱(特に抗菌剤に反応しない高熱)

・お腹がふくらんできた腹水の可能性)

・呼吸が苦しそう(胸水の可能性)

・歩き方がふらつく

・目が見えにくそう など

こうした変化は、FIP以外の病気でも見られることがありますが、いつもと違うと感じたときに、すぐに獣医師に相談することが早期発見につながります。

おわりに

FIPの治療は日々進歩しており、治療方法や薬の選び方にも獣医師によってさまざまな考え方があります。だからこそ、治療の内容はもちろん、飼い主の疑問や気持ちにも耳を傾けてくれる獣医師と一緒に考えていくことが、猫にとっても飼い主にとっても大切なことです。日々のふれ合いや観察を通して愛猫が出すサインに気づき、愛猫にとって一番良い治療法を探してあげてください。

【執筆者】

高野友美(たかの・ともみ)

北里大学教授。獣医師、博士(獣医学)。専門は獣医感染症学およびウイルス学。現在は北里大学獣医学部・獣医伝染病学研究室に所属し、猫や犬のウイルス感染症に関する研究に従事している。なかでも猫伝染性腹膜炎(FIP)は、20年以上にわたる研究実績があり、これまでに発表したFIP関連の学術論文は30報を超える。ウイルスや免疫といった基礎的な領域から、検査・治療・ワクチンなどの応用的分野に至るまで、幅広い視点で研究を進めている。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!