年をとった猫で発症しやすい「慢性腎臓病(CKD)」。飼い主さんにとっては心配の種になりがちです。そこで、今回は次の4つのポイントに分けて説明しますので、一緒に学んでみましょう。

1.猫の慢性腎臓病ってどんな病気?

2.どんな症状が出るの?

3.動物病院での検査と診断はどうやってるの?

4.どんな治療があるの? 早期発見と予防のためにできること

猫の慢性腎臓病ってどんな病気?

猫も人と同じで、年を取ると体のいろいろな機能が少しずつ弱っていきます。特に、腎臓は年齢とともにゆっくりと機能が落ちていくことがあります。

慢性腎臓病(以下、CKD)は、10歳以上の猫の約4割、15歳以上では約8割の猫がかかっているといわれている、とても身近な病気です。腎臓の働きがゆっくりと悪くなっていくため最初は気づきにくいことが多いですが、次第に様々な体の不調を引き起こします。原因の多くは「加齢(年をとること)」で、避けられない部分もあります。そのため、定期的な健康チェックがとても大切です。

どんな症状が出るの?

初期のCKDでは目立った症状が出ないことが多いですが、少しずつ以下のような変化が見られます。

・水をたくさん飲む

・オシッコの量が増える

・食欲が落ちる

・痩せる

・元気がなくなる

これらは「年のせいかな?」と思ってしまうことも多いですが、病気のサインかもしれません。

さらに進行すると、貧血(血が薄くなること)や高血圧(血圧が高くなること)などもみられます。

腎臓には、血を作るホルモンを出したり、血圧を調整したりする大切な役割があります。これがうまく働かなくなると、体に不調が表れます。

動物病院での検査と診断はどうやっているの?

CKDの診断では、主に次の検査を行います。

血液検査

腎臓から出るはずの老廃物(BUN、クレアチニン、SDMAなど)の数値を調べます。

尿検査

腎臓の働きを確認します。尿はお腹に針を入れて直接取ることが多いです。

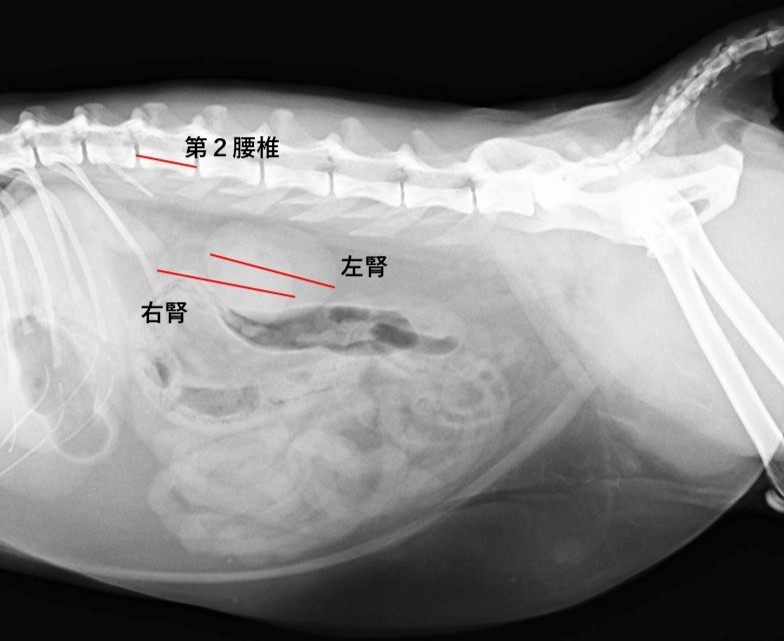

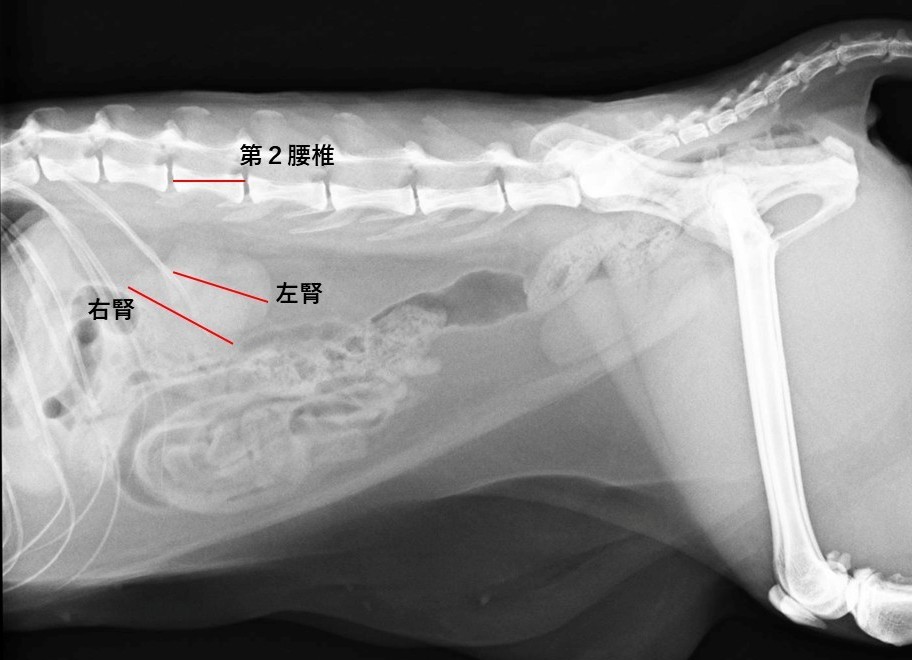

また、必要に応じてレントゲンや超音波検査で腎臓や尿路の状態をチェックします。

多くの動物病院では、国際腎臓病学会(IRIS)のガイドライン*¹に基づいて診断と治療を行っています。

どんな治療があるの?

残念ながら、CKDは完全に治る病気ではありません。

でも、進行をゆっくりにしたり、生活の質(QOL)を保つことは可能です。

主な治療は次の通りです。

水分をしっかりとる

脱水は腎臓にとって大敵です。

ウェットタイプのごはんをあげたり、水飲み場を増やしたり、循環式の水飲み器(ファウンテン)を使うことも効果的です。状態が進むと、動物病院やおうちで皮下点滴が必要になることもあります。

食事療法

腎臓にやさしいごはん(療法食)は、CKDの初期段階で特におすすめですが、すべての猫が好き嫌いなく食べてくれるわけではありません。無理をせず、その子の好みに合わせることが大切です。食欲が落ちている子には、ミルタザピンという薬で食欲を刺激する場合もあります。

貧血や高血圧の治療

貧血には、注射や飲み薬(鉄剤など)で対応します。

高血圧には、薬で血圧をコントロールし、タンパク尿(尿にタンパク質が出ること)も注意して管理します。

その他の治療

活性炭やリンを下げる薬、吐き気止め、カリウムを補う薬など、その時々の状態に応じて必要な治療を行います。血液透析や腎移植などの高度な治療もありますが、一般的ではなく、国際猫医学会(ISFM:International Society of Feline Medicine、本部:イギリス)は腎移植に否定的な見解を示しています。

おわりに

CKDの進行度(ステージ)によって、猫の余命は大きく変わります。あくまで目安ですが、ステージ2で平均2~3年、ステージ4では6ヶ月未満といわれています。

大切なことは「定期的な健康チェック」と「その子に合ったケアを続けること」です。CKDは年をとることで起きやすい病気です。怖がりすぎず、しっかりと向き合って、愛猫と穏やかに過ごすための準備をしておきましょう。

[参考]

*¹ 獣医腎泌尿器学会〜IRIS犬猫の慢性腎臓病の診断、ステージングおよび治療

https://www.javnu.jp/guideline/iris_2019/download/iris-pocket-guide-jp.pdf

【執筆者】

難波信一(なんば・しんいち)

獣医師、博士(獣医学)、マーブル動物医療センター(神奈川県藤沢市)院長。日本大学農獣医学部獣医学科を卒業後、1993年にマーブル動物病院(現:マーブル動物医療センター)を開設。地域の中核病院として猫と犬に対する総合的な診療を行う。ねこ医学会(JSFM)のアドバイザーも務める。2023年に日本獣医腎泌尿器学会認定医を取得。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!