再生医療とは? 主な3種類の幹細胞を紹介

近年、「再生医療」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これは薬や手術で「症状を抑える」のではなく、傷ついた臓器や組織を「修復」し「再生」することを目指す新しい治療法です。猫の医療でも再生医療の研究が急速に進んでいます。

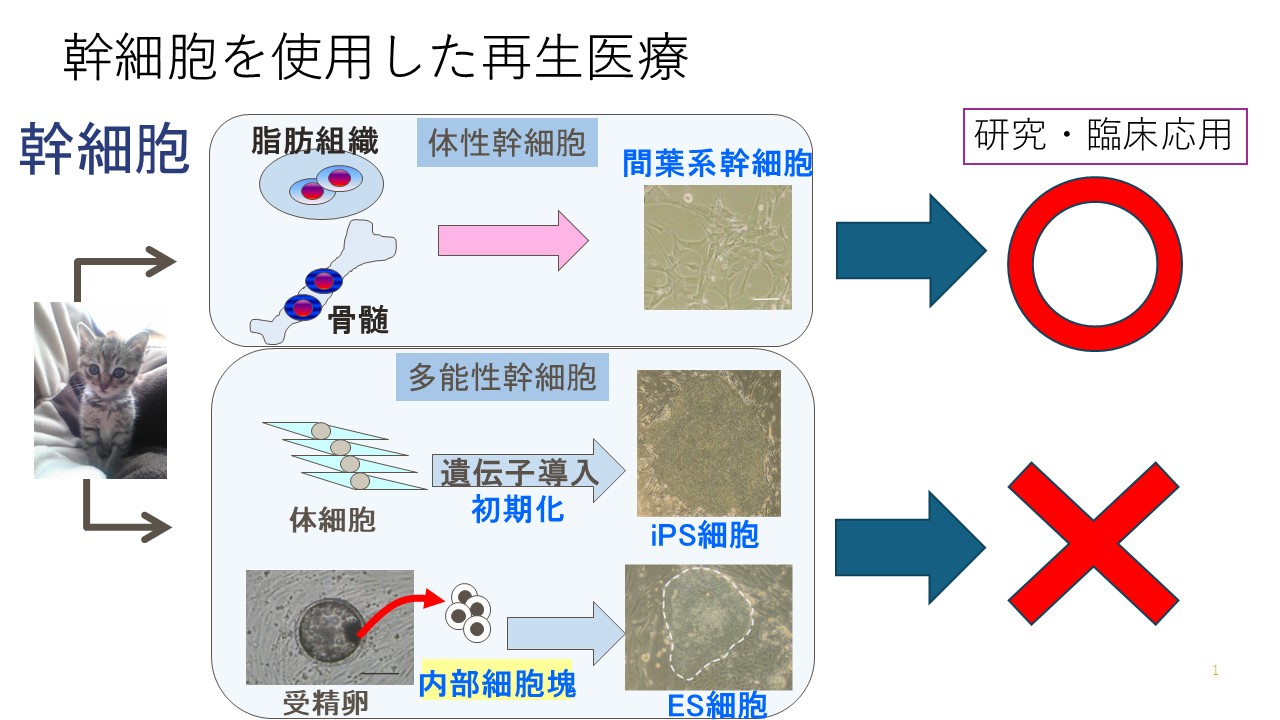

その中でも特に注目されているのが「幹細胞」を使った治療です。幹細胞とは、さまざまな細胞に分化(変化)できる能力と、組織の修復を助ける能力を持つ特別な細胞です。猫の再生医療で用いられている幹細胞には、主に3つの種類があります。

一つ目は「間葉系幹細胞(以下、MSC)」で、皮下脂肪や骨髄から採取されます。

二つ目は「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」です。これは皮膚や血液などの体細胞を初期化して、さまざまな細胞に変化できる状態に戻した細胞です。

そして三つ目は「ES細胞(胚性幹細胞)」で、受精卵から得られます。

これまではマウスやヒトでの研究が進んでいましたが、最近になって猫でもiPS細胞やES細胞の作製が成功し、猫の再生医療研究は大きく前進しています。

どのような病気に効果が期待されているのか

再生医療はどのような病気に使われているのでしょうか。特に注目されているのは、加齢や生活習慣によって発症し、従来の治療では根本的な回復が難しい病気です。

最も研究が進んでいるのがMSCです。MSCには免疫を調整したり、炎症を抑えたりする作用があり、点滴で血管内に投与する方法が主流です。

猫の慢性腎臓病は高齢猫に多く見られ、死因の上位を占める重大な疾患です。近年、MSCによって腎臓の炎症を抑えたり、機能を維持・改善することができないか研究が進められています。また、食欲不振や下痢を伴う慢性腸症(ヒトの炎症性腸疾患に類似した病気)、治りにくい皮膚炎、歯周病などにもMSCの抗炎症作用を活かした治療法の研究が進められています。

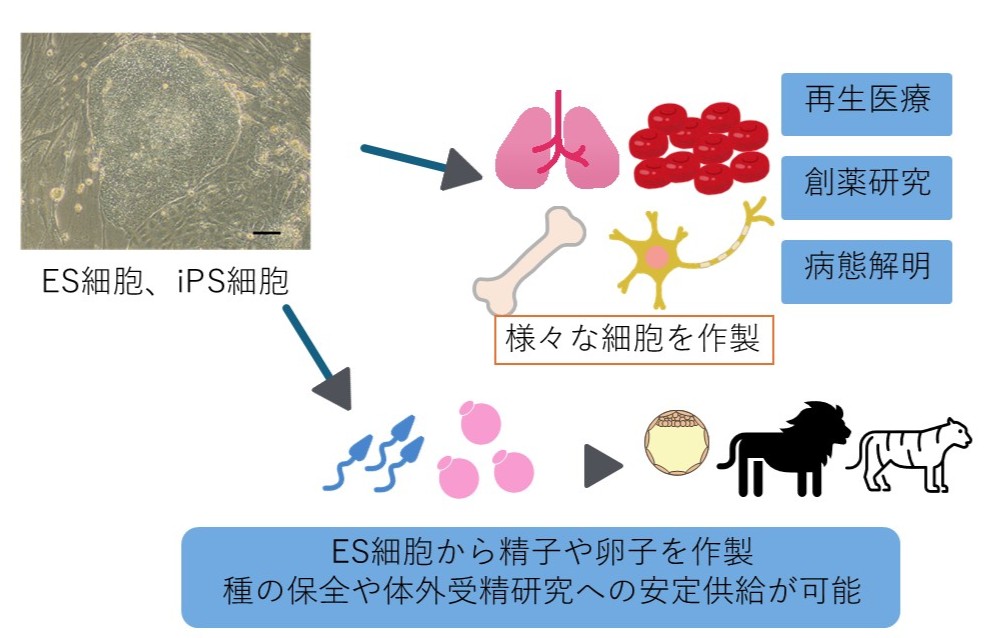

一方、iPS細胞やES細胞は体の様々な細胞に分化させることができます。そのため、慢性腎臓病や糖尿病などの難治性疾患に対する新たな治療法として期待されています。たとえば、iPS細胞から腎臓や膵臓の機能細胞を分化させ、損傷組織の再生ができるようになるかもしれません。

損傷組織の再生以外にも、赤血球を作ることができれば貧血で困った多くの猫に輸血をすることが可能となりますし(再生医療)、iPS細胞から「猫の臓器の細胞」を作ることで、生体の猫を使用せずに薬の効果や副作用を調べられるようになります(創薬研究)。また、iPS細胞は病気の猫の細胞からも作ることができるので、それを使用して、病気の状態を実験室で再現することも可能です(病態解明)。さらに、iPS細胞やES細胞から精子や卵子も作製できる可能性があり、絶滅が危惧される野生ネコ科動物の種の保全に役立つかもしれません。

猫の再生医療の現在地

MSCは比較的簡単に採取が可能なため、実際に、研究の一環として動物病院でも治療に使用されています。しかし、iPS細胞やES細胞は作製が難しく研究も進んでいませんでした。しかし、猫の再生医療研究はここ数年で大きな進展がありました。特に、2024年に私達の研究グループは画期的な成果を報告しました。

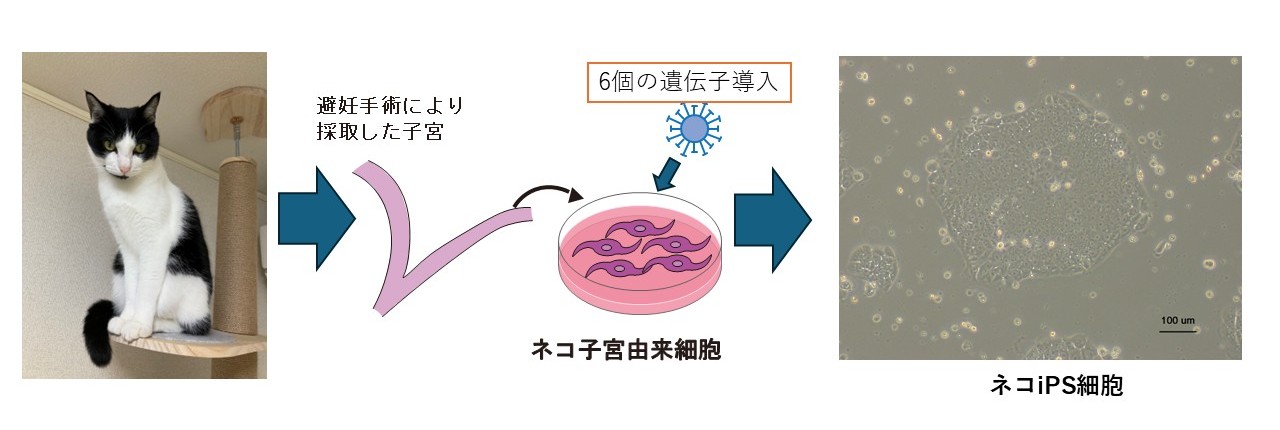

まず、皮膚や子宮などから採取した細胞から「高品質なネコiPS細胞」の作製に成功しました。これにより、将来的に腎臓や膵臓などへの分化、さらには細胞治療への応用に注目が集まっています。

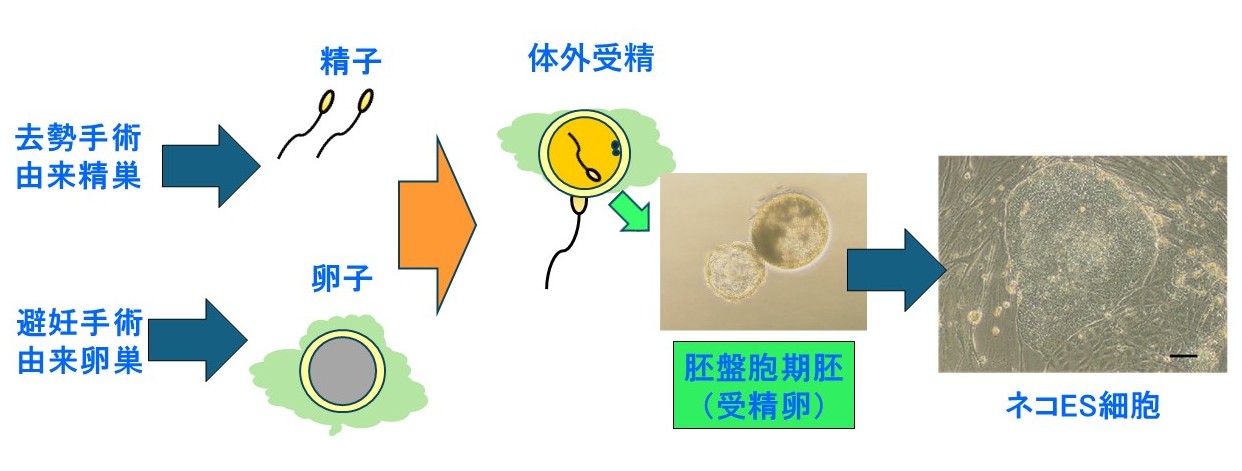

さらに同年、世界で初めて猫の「ES細胞」の作成にも成功しました。避妊・去勢手術で廃棄される卵巣と精巣から精子と卵子を取り出し、受精させて作製した受精卵からES細胞を樹立させることができました。

このES細胞は、長期間の培養でも未分化な状態を維持し、三胚葉(内胚葉・中胚葉・外胚葉)すべてへの分化能力を持つことが確認されました。猫でもiPS細胞とES細胞が揃ったことで、今後はさまざまな細胞や組織への分化技術の開発が加速し、猫の再生医療が進展すると期待されます。

※三胚葉(内胚葉・中胚葉・外胚葉)とは、受精卵が細胞分裂を繰り返してできる3つの層のこと。このうち、内胚葉は消化器系や呼吸器系、中胚葉は骨や筋肉、血液など、外胚葉は皮膚や神経系に分化する

おわりに

猫の再生医療は急速に発展しています。慢性腎臓病や糖尿病など、「治らない」とされていた病気への新しい治療の選択肢となるかもしれません。現時点では多くの治療法が研究段階ですが、将来的には動物病院での実用化も可能となるかもしれません。愛猫の健康を守る方法の一つとして、再生医療の今後の発展に注目してください。

【執筆】

鳩谷晋吾(はとや・しんご)

大阪公立大学大学院獣医学研究科教授。獣医師、博士(獣医学)。専門は獣医再生医療および獣医内科学。大阪公立大学附属獣医臨床センターで、血液疾患や消化器疾患、内分泌・代謝疾患を中心に内科全般の診療に従事している。自身の所属する細胞病態学教室では、こうした診療のなかで現行の治療法では対処が難しい疾患の克服を目指し、主に犬猫のiPS細胞を用いた再生医療の研究を行っている。これまでに犬および猫のiPS細胞の樹立に成功し、それらを活用した難治性疾患の病態解明や創薬研究に取り組んでいる。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!