獣医大を目指す方もご覧になっている?!

本連載の読者の中には、中高生の方もいらっしゃるかと思います。中には、将来獣医師を目指される方々もいらっしゃるかもしれません。本連載のテーマは獣医学・獣医療全般からすると非常に専門的ですので、毎回後顧の憂い無くデイープなモノゴトのみに傾注することができていました(第24回の題目一覧を参照ください)。

しかし、お若い方の最大の関心事である入試や、その後の職選びの視点が欠けていたことに気がつきました。

そこで遅ればせながら、今回と次回は入試対策に配慮した話題にしたいと思います。

面接試験で確認されること

面接で問われる「常識」には、獣医さん全般の職域理解も含まれます。獣医大6年間で何を学ぶのかの大きな流れは常識以前(知っていて当たり前という意味)です。受け入れる側として「この子は6年間、我々の教育に耐えられるのか?」をたった十数分の面接で決めないといけません。受験者はあなた一人ではありませんし、獣医大に入学しても中退者が多いので大学にとっても学生さんにとっても不利益です。コスパ良く見極めるために、この質問は常套です。

私は約40年間、私立獣医大に勤務しました。大学教員もただのサラリーマン。好きな研究だけというわけにはいきません。もちろん、入試担当も幾度も務めました。目の前の若者がひょっとしたら日本の獣医学を改革するかもしれないと思うと、この「常識」は身に着けておいてほしいものです。

獣医大入試でも獣医学四分野把握は必要

幸いなことに、獣医大教育の流れは本連載第24回にて模式図入りでごく簡単に紹介しています。時々この図を見返しながら本文を読み進めてみてください。

獣医学は基礎獣医学、病態獣医学、臨床獣医学、応用獣医学(予防獣医学)で構成され、この学問体系を順に6年間みっちりと学びます。そればかりではなく、それぞれの分野は卒後後(獣医師国家試験に合格し獣医さんになった後)の具体的な職にも反映されます。

当然、獣医大教員は専門の研究・教育分野、を担当します。たとえば、私は①病態の寄生虫(病)学(ただし、勤務先では医動物学)、②応用の野生動物(医)学と③応用の魚病学(寄生虫のみ分野)です。教員として、①~③の科目の講義あるいは実習をしました。要するに、これが私へサラリー(人件費)が支払われる理由です。

なお、これら科目は、私が好き勝手に教えていたわけではなく、全獣医大が共通して教える必須科目約50のうちの三つです。この共通科目は、獣医学教育モデル・コア・カリキュラム(獣医学コアカリ)といわれます。

小学校、中学校、高校の授業は、学習指導要領という基準で全国統一されています。そうしないと大学入試が成立しません。同じように合一させないと獣医師国家試験ができません。コアカリは獣医大版指導要領だと思ってください。

したがって、国内に17校ある獣医大のどこに行っても授業(教育)内容は同じです。

大学教員免許は研究論文だけ!

では、各獣医大の特徴は何でしょうか。それは研究です。中学校、高校では、社会科や数学科などそれぞれ担当の先生が授業されるはずです。そのために担当科目の教員免許が必要です。しかし、獣医大に限らず大学教員にはそういった免許はありません。その代わり、担当分野の研究(論文)に依拠して雇うかどうかが決まります。大学は中学校や高校と違い、研究を基盤に教育をするからです。このあたりのことは(浅川2021、2025)を参照してください。

中学生によるニホンオオカミの論文

つまり、公表された論文が免許の代わりになります。いきなり論文と言われても困りますね。2024年3月、中学生が国立科学博物館に収蔵されていた剥製がニホンオオカミであると証明したというニュースが報道されました。その事実は以下の論文で読むことができます。なお、新聞やニュースで報道されただけでは科学的事実としては認められません。論文を公表をするしかありません。

小森日菜子、小林さやか、川田伸一郎、「国立科学博物館所蔵ヤマイヌ剥製標本はニホンオオカミCanis lupus hodophilaxか?」、国立科学博物館研究報告A類(動物学)、50、1、2024年

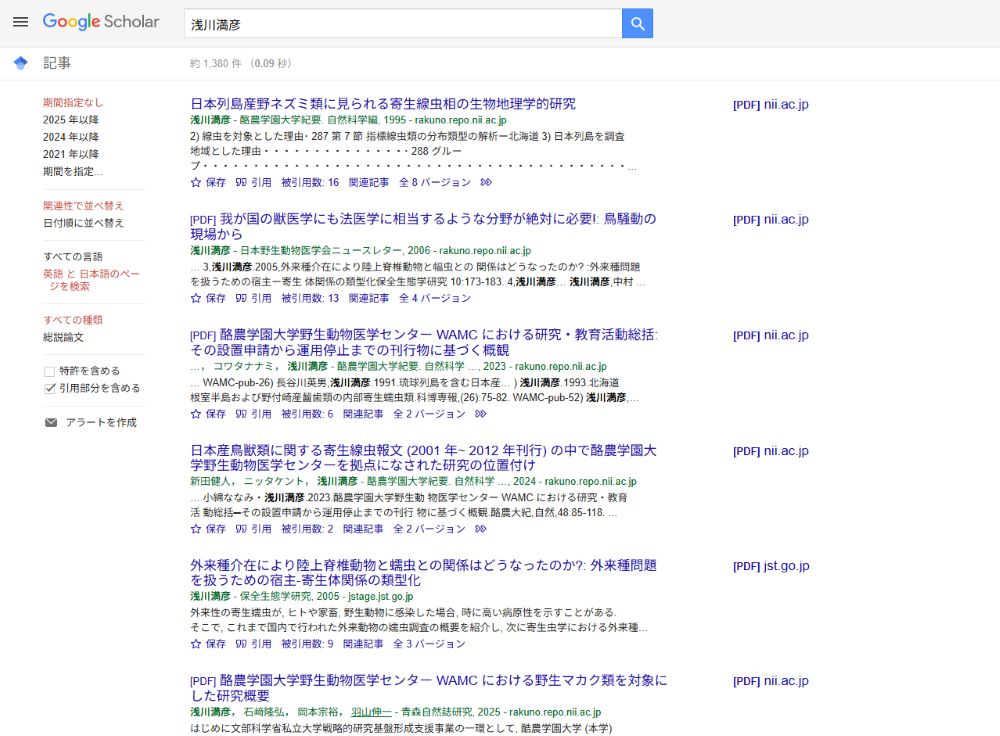

デジタル時代の今、学術雑誌が紙で印刷された頃と違い、スマホがあればいつでも、どこでも、誰でも読むことができます。検索エンジン(Google Scholarなど)でこの中学生の名前で検索すると、オオカミ以外でも第二著者でキリン標本の著作もあることがわかります。

検索する側からされる側へ!

皆さんも論文公表に挑戦してはいかがでしょうか? 実際に、入試面接などで有利に働く場合もあります。たとえば、担当者に自分の名前を検索してもらい、ヒットしたら印象は大きく異なります。

昨今の高校生物部などの研究発表を見てみると、かなり高度な研究もしているようで、公表可能なものもあると感じます。自信のあるデータは、顧問の先生を焚きつけて論文化に挑戦してみてください。

獣医大を偏差値ではなく研究で選ぶ

しかし、獣医大には卒業論文があるので、それを公表デビューとするのが現実的でしょう。そのためには、早めに前述の獣医学四分野並びに分野内の科目との相性を見極めて、獣医大を目標に定めることが必要でしょう。無論、偏差値や知名度、自宅からの距離の他、授業料(学生納付金)も選ぶ際のポイントとしてあると思います。国公立はリーズナブルでどこも同じです。私立同士も現時点では大差はありません。しかし、これ以上に研究内容が大事です。

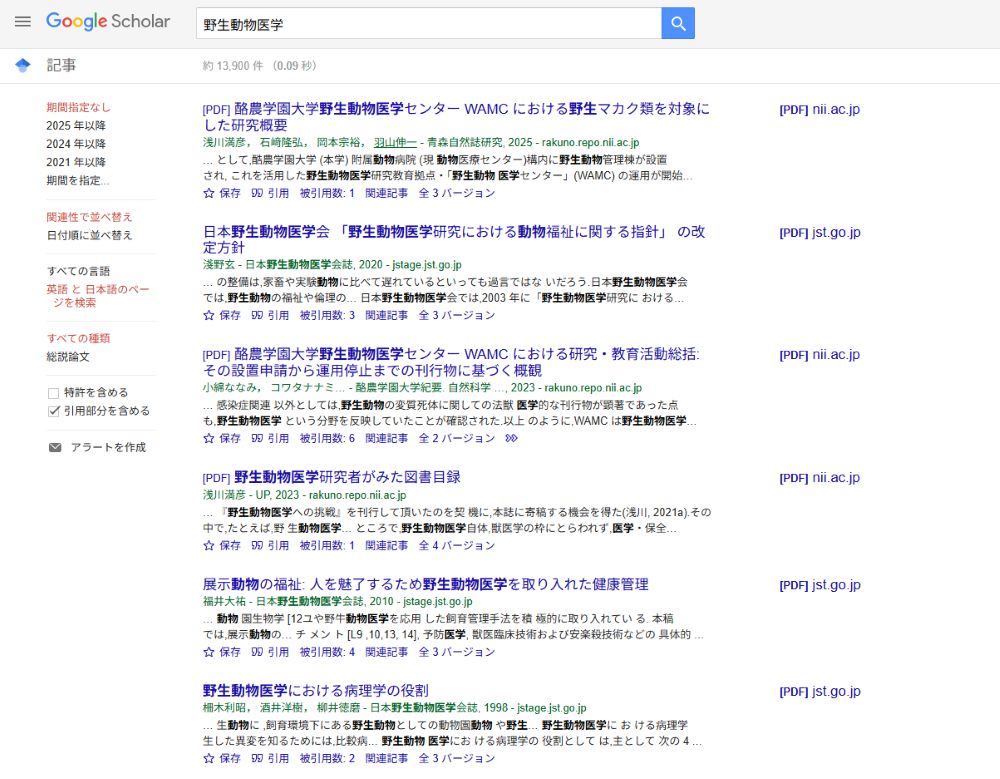

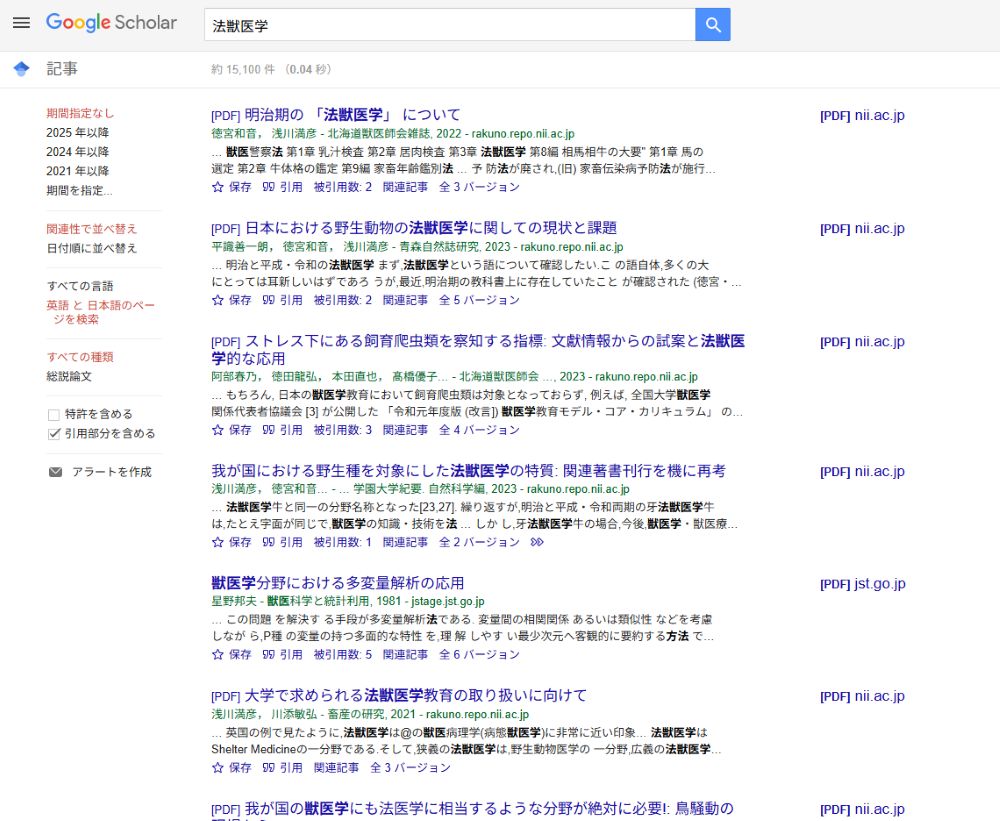

もし、興味のある研究をしている大学があるのなら、そこです! 研究実績の調査は、前述した検索法が参考になります。たとえば、いくつかの獣医大で、何となく興味がありそうな分野の獣医大教員の名前で検索をしてみましょう。試しに私の名前でやってみます(以下、画像3まで2025年9月17日検索)

「野生動物医学」ではどうでしょうか。

次に「法獣医学」。

無事獣医大に入学・進級した後は、学部3、4年生で卒論研究のために研究室に所属します。通常は、指導教員の研究の一部を手伝いながらご自身の研究を進めます。したがって、自分に合いそうな研究をしている研究室に入ることを勧めます。研究室選びでも、教員がきちんと論文を出しているのかを確かめましょう。デビュー作は教員を連絡責任者として論文最後にその氏名を加えて刊行・公表します。

卒業後に大学院進学を視野に入れているとしましょう。そのときも公表論文が必須となります。院試や就職、奨学金、研究費、研究職への就職、専門医受験、昇格など……、すべて公表論文で評価されます。野生動物医学を学ぶのであれば、日本はいまだに発展途上ですので、国外専門職大学院で学ぶ必要があると思います(たとえば、本連載第7回)。私が通っていた専門職大学院でも、短めの公表論文レベルのものが学位論文として求められました。

水鳥の大量死! 身の回りの出来事も研究のテーマになり得る

突然ですが、獣医大で野生動物医学を学んでみたいと思っている方にとって、論文のテーマになり得るような知らせが、本州から飛び込んできました。水鳥の大量死です。

富山市中心部の富山城址公園をすみかとしているサギが相次いで死に、6月下旬から100羽を超える死骸が発見されたとのこと。報道によると、これほど大量にサギが死ぬのは異例だそうです。

この大量死体を発見した一般の方はさぞや恐ろしかったことでしょう。数日後、サギ類(幼鳥)が生息していた樹木を、富山市が鳴き声やふん害などの苦情を受けて伐採した結果、今般の死につながったとのことでした。同市が謝罪し一件落着したようです。

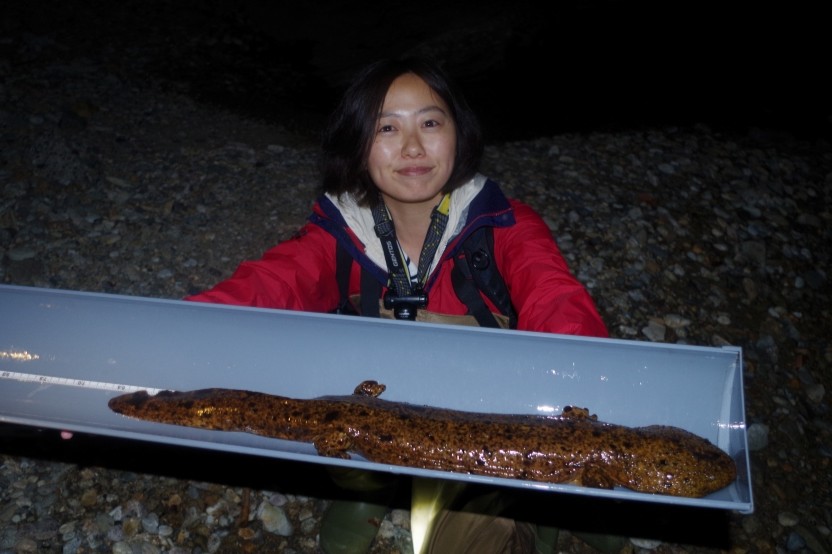

イメージを持っていただきたいのでサギ類を対象にした画像を探しましたが、適当なものがありませんでした。水鳥例として、私が創設・運営した酪農学園大学野生動物医学センターに運ばれたペリカン(サギの所属分類と同じペリカン目)を紹介します。

「自分が明らかにする!」と思った瞬間、野生動物の法獣医学者誕生

一連の報道を見て、皆さんはどう感じましたか? 本連載の読者である皆さんの中には、「次は私が(僕が)死因を明らかにする!」と決めた方はいませんか?

もし、そのような意思を持ったのであれば、次世代の野生動物医学(野生動物の法獣医学)のヒロイン、ヒーローを目指してみてください。そのために、前半で説明したようなことを念頭に置き、獣医大受験を突破して獣医さんの資格を得ましょう。さらに、関連職に就き、生きる糧を得ながら公表論文を出し続けましょう。資格・論文は人生の強力な武器です。次回はその武器を駆使した解析現場のお話をしましょう。

なお、今回の復習を兼ねて次の参考書をおすすめします(浅川、2025、村上、2003、中山、2019、2022、池本ら、2013)。拙著(浅川、2025)は、副題のように想定読者層を中高生としていますが、内容自体は獣医さんを目指す幼稚園・保育園、小学校の子どもたちにも伝わると思います。もちろん、そのためには身近な年長者さんに読み聞かせてもらわないといけませんが……。その際、一般社会人の方も初めて聞くことが多く、良い刺激になると思います。加えて、動物関連職に関しては本ウェブサイトにある記事も有用です。最上段バナー右「その他」を選択し、その上から2番目「しごと」をクリックしてください。そこでも獣医さんの活躍の姿が紹介されています。

[引用文献]

浅川満彦、「野生動物医学への挑戦」、東京大学出版会、2021年

浅川満彦、「獣医さんがゆく―15歳からの獣医学」、東京大学出版会、東京、2025年

池本卯典・吉川泰弘・伊藤伸彦(監)、「獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠テキスト獣医学概論」、緑書房、2013年

村上 龍、「13歳のハローワーク」、幻冬舎、東京、2003年

中山裕之、「獣医学を学ぶ君たちへ」、東京大学出版会、東京、2019年

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学名誉教授、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!