ウサギの心臓病については、人の心臓病の実験モデルとしての報告はありながらも、伴侶動物に発生する病気についての報告は散発的であり、その病因や治療に関しての情報も犬や猫にくらべ、いまだ少ないのが現状です。

しかしながら、近年、飼育環境の向上などに伴いウサギが長生きするようになったことで、動物病院で診療する機会が増えています。また、画像診断機器の性能向上などに従い、心臓の状態をより客観的に評価できるようにもなり、少しずつ治療につなげることができるようになってきています。

今回はウサギの循環器疾患(心臓病)を解説します。

ウサギの循環器の解剖学的特徴と病気との関連

ウサギは、肺動脈とそこから分岐する血管を構成する平滑筋が非常に発達しており、アナフィラキシー反応などで血管の収縮が起こった場合、肺高血圧症が起こりやすいのが特徴です (文献1、2) 。

心臓は流入してきた血液を各臓器に送り出すポンプの役割をもつ臓器で、各臓器へ必要な血液供給を行っていますが、心臓を構成している心筋自体も、血液供給を受けることで細胞が生きることができます。そのように、心臓自体に血液供給を行っている血管のことを冠状血管といいます。ウサギにおいては、冠動脈の虚血(必要量の血液が供給されない状態)が起こった場合、代わりに血液供給を行うルートとなる側副循環が乏しいのが特徴です(文献1、3)。ウサギの心臓への血液供給においては、冠状血管そのものへの依存度が高く、冠状血管の収縮などがあると心筋の虚血が起こりやすくなります。

ウサギは胸腔のサイズが非常に小さいため、肺水腫や胸水貯留が起こりはじめると、急速に症状が悪化します。また、ストレスによる慢性的な高血圧、迷走神経反射による心拍数や血圧の低下が起こりやすいことも特徴です。さらには、低血圧や低体温が起こった際に循環を保つためにはたらく圧受容体反応が起こりにくいことも知られています。

これらから、心臓病の症状が発生した場合、急性の経過を取りやすいという特徴があります。

循環器疾患の症状とその現れ方

心臓病では、最終的には胸に水が溜まって状態が悪化するパターンが最も多く(胸水や肺水腫)、発現する症状はこの連載の第6回(呼吸器疾患)で解説した内容とほぼ同様です。なお、呼吸困難を呈しているような場合は、第6回で解説したとおり、病態としてはすでに死と隣り合わせの状態です。

なお、心臓病ではこのような状態となる前に、実は長い無症状な期間が存在します。

症状としては「ここ最近、活動性が落ちた」「遊ばなくなった」などの運動不耐性が一般的ですが、「食が細くなった」「軽度の消化管のうっ滞(消化管運動の低下や停止)を繰り返すようになった」など、心臓とは一見関連のなさそうな症状が、呼吸困難症状に先行してみられることもあります。

長い無症状期間を経て、「あれ? ここ最近遊ぶことが減ってきたな。歳のせい?」といったあいまいな症状が現れます。その後、少しずつ症状が悪化するのではなく、ある点を境に急激に状態が悪化して発症するのが1つのパターンです。あるいは、ほぼ無症状のまま、突然死することもあります(文献1)。

一部の例をのぞいて、ウサギの心臓病の多くは高齢期にみられます。

しかしながら、先にあげた症状は心臓病に限らず高齢期のウサギではあることで、加齢性の変化にもみえてしまいます。そのため高齢期では、潜在的な心臓病を疑ってかかることも必要なのかもしれません。

検査とその注意点

大まかな評価のために、体重や体温を測定し、全身を触診しながら、呼吸様式、粘膜色、眼や口腔内を観察します。聴診では、呼吸音、心拍の調律(リズム)や心雑音、消化管蠕動音を確認します。そして、レントゲンや超音波(エコー)検査、心電図検査、血液検査などを実施します。

検査ではストレスの影響を十分に考慮する必要があります。心臓病のウサギでは、診察する段階ですでに循環や呼吸に関して余力がかなり少なくなっている可能性があり、外的ストレスにより呼吸数の増加と心拍数の急激な変化(増加もしくは低下)、血圧の変動をもたらすことで状態を悪化させてしまう可能性があります。

そのため、検査前に酸素室で安定化を図ったり、負担を軽減するために一部の検査を割愛もしくは後回しにしたりします。あるいは、重要な検査の安全度を高めるため、興奮や不安の軽減を目的に鎮静剤を投与して意識を低下させることもあります。

しかしながら、呼吸器・循環器ともにもともと不利な動物種であるウサギにおいては、重度の症状が発現している場合、「触っただけでも容体が急変し、死亡してしまう」という押すことも引くこともできない状況は実際にありえます。検査にあたる獣医師の立場からすると、非常に悩ましいところです。

心不全が起こるメカニズム

心不全は、体が必要とする十分な量の血液を心臓が拍出できないときに生じます。心筋の収縮の異常そのものが発症原因であったり、他の原因から続発して起こることもあります。また、心筋の機能が正常であっても起こることがあります(過剰輸液など)。

さまざまな心臓病が引き金となり、血液の循環に異常をきたした状態のことをうっ血性心不全といいます。うっ血性心不全という用語は病名ではなく、おのおのの心臓病により引き起こされる病態のことを指します。

ウサギでこれまでに報告されている主な心臓病としては、心筋症(拡張型および肥大型)、弁膜症、およびいくつかの先天性心疾患などがあります。

うっ血性心不全が起こるメカニズムについては、心臓の収縮力の低下など単純なものではなく、神経内分泌機構が絡んでおり、実際のところは非常に複雑です。

血液が全身をどのように流れているかを知ることは、心不全を理解することに役に立ちます。

心臓は左心系と右心系の2系統のポンプによって血液を循環させています。心臓の内腔は右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋で構成されており、右心房と右心室(右どうし)は右房室弁を介して、また左心房と左心室(左どうし)は左房室弁(僧帽弁)を介しておのおの連続していますが、右と左方向には直接つながっていません。

(一般的には右房室弁は3つの弁で構成されている弁=三尖弁と呼ばれることが多いのですが、ウサギでは二尖弁となっていることから、ここでは右房室弁と表記します)

全身を巡ってきた血液(静脈血)は、右心房で受け取られ、右房室弁を介して右心室に入り、そこから肺へ流れます。肺を通過し酸素化された血液は、次に左心房で受け取られ、左房室弁(僧帽弁)を介して左心室に入り、そこで力強く収縮することにより大動脈を介し全身に流れていきます。

このように、酸素分圧の低い静脈血と肺で酸素化された動脈血とは、おのおのが完全に独立した経路を流れており、お互い混ざることはありません。血液はまず右側の心臓を通る肺へ流れる経路(肺循環)、そして左側の心臓を通って全身へ流れる経路(体循環)の2回にわたって心臓を通過することとなります。

体を流れるすべての血管は連続してつながっています。1本の柔らかいゴム製のホースがループ状になってその中を水が流れているとします。どこか1箇所をつまむとどうなるでしょうか? 摘んだところより前方の部位に水がよどみ膨らむはずです。これが『うっ血』です。流れが悪くなった場所より前の部位で血液は必ず『よどみ』ます。左側の心臓の内腔で血液の流れが悪くなると(左心不全)、左側の心臓へ流れる肺静脈系に『うっ血』が起こることとなります。例えば、肺の中の静脈に『うっ血』が起こると血管の外側(間質)に液体が染み出し、さらに進むことで『肺胞』の領域にも液体が染み出すことになり、ガス交換が行えない状態となってしまいます。これを肺水腫といいます。

左心不全になると、各臓器への血流の低下や血圧の低下が起こったり、左心房圧が上昇して肺循環にもうっ血が起こります。さらに進行することで肺の循環が停滞し、体循環を担う右心系にも負荷がかかりこととなり、右心不全を合併する場合もあります。

一方、右心不全は、肺循環が機能しなくなる病態のことで、その結果、右心の拡大が起こり、全身から心臓に返ってくる静脈系のうっ血が生じます。前述のとおり、右心不全は慢性的な左心系の問題から続発して起こることもあります。

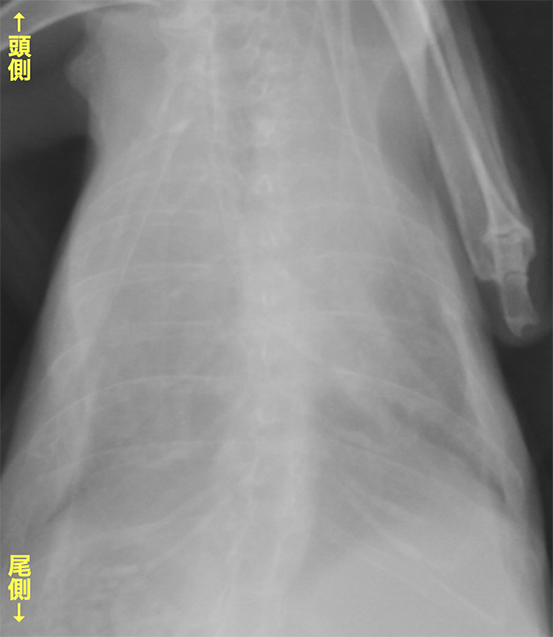

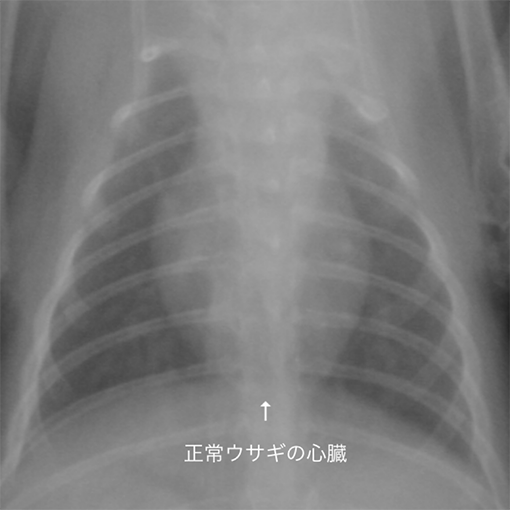

心臓病において、最も問題となる病態はやはり肺水腫や胸水貯留になるかと思います。肺水腫は前述のとおり、肺の中に液体がたまることでガス交換がうまくいかなくなる病態のことを指し、胸水貯留(写真1)は、普段は真空になっていて空隙のない胸膜腔という肺の外側のスペースに液体が貯まることをいいます。胸水の貯留が起こると、肺が十分に膨らむことができなくなり、換気不全が起こります。胸水は主に右心不全から起こりますが、左心不全から生じる場合もあります。

胸腔が非常に狭いウサギにおいては、呼吸困難が起こると急速に症状が悪化するため、このあたりが心疾患においても難しい問題点となります。

治療

心臓病治療には、症状を安定させるための急性期の治療、そしてその後の安定した状態を維持するための維持期の治療があります。

呼吸状態が悪い場合には、まずは酸素室で酸素を供給し、検査を実施する上でのリスクを評価しながら、呼吸に負担の少ない体位での短時間レントゲン検査など必要最小限の検査を行います。しかしながらウサギでは、このようなときに容体が急変しやすいため、場合によっては利尿薬のみの投与(体内に溜まった余分な水を減らすために、尿を多く出す薬を投与する)など、今できることを行い、経過をみながら治療を進めていくこともあります。胸水貯留がみられる場合は、胸水を抜くことで呼吸機能の改善が期待できるため、胸腔穿刺の実施を検討します。

初期治療により状態が安定し、検査により治療方針が決まった後は維持期の治療に切り替えていきます。治療薬に関しては、心臓病の種類や現在起こっている心不全の病態によりさまざまです。状況に応じて、利尿薬、ACE阻害薬などの血管拡張薬、心臓の収縮を助ける強心薬などを単独もしくは組み合わせて投与します。不整脈があり、血行動態に影響を与えると考えられる場合には、抗不整脈薬も使用したりします。

代表的な循環器疾患

■心筋症

心臓の壁が厚くなる肥大型心筋症、逆に壁が薄くなる拡張型心筋症、この2つのタイプがみられます。ウサギでは拡張型心筋症が好発します。心筋症のウサギでは、多発性の心筋の変性、心筋の壊死、心筋炎などの存在が確認されています。ビタミンE欠乏症、パスツレラ菌(Pasteurella multocida)、サルモネラ菌(Salmonella spp.)、クロストリジウム(Clostridium piliforme)、ウサギ梅毒(Treponema paraluiscuniculi)、コロナウイルス、エンセファリトゾーン(Encephalitozoon cuniculi)の感染、ストレス、頻回な麻酔による影響などが報告されています(文献1、3)。

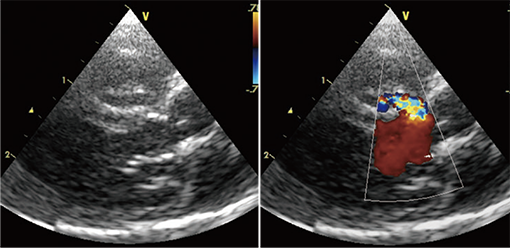

拡張型心筋症では、心室壁が薄くなり心収縮力が低下することで、心臓に血液がよどみ、心室内腔の拡張や心房拡張がみられるようになります (写真2、3、4) 。

肥大型心筋症では、心室壁が厚くなることにより、心室内腔が狭くなり、また拡張性が悪くなることで心臓から拍出される血液の量が少なくなります。しかしながら、肺静脈から左心房へは血液がそのまま入ってくるため、次第に左心房内の圧力が高まり、その結果、左心房の拡張もみられるようになります。

いずれの場合も、進行すると循環不全により、肺水腫や胸水貯留を引き起こします。

■先天性心疾患

ウサギで報告されている先天性心疾患としては、腱索(僧帽弁を支えるひものような組織)の異常、大動脈狭窄、肺動脈弁狭窄、三心房心(右心房または左心房が異常によって二分されて3つの心房になる病気)、心室中隔欠損、心房中隔欠損、右房室弁異形成、および先天性の拡張型心筋症があります(文献4)。

その中でも、心室中隔欠損はこれまでに数多く報告されています(写真5)。左心室と右心室を隔てる心室中隔の一部に欠損孔が存在することにより起こる先天性疾患です。

通常、左心室の方が右心室よりも圧力が高いため、欠損孔を介して左心室から右心室へ血液が流入します。この欠損孔が小さい場合は、左から右心室に流れる血液量も少ないため血行動態に影響は少なく、無症候で推移します。欠損孔が大きい場合は、右心室への血液の流入が増えることで、肺循環の血流量が増します。結果として、その血液が帰ってくるのは左心系となるため、左心拡大が生じ臨床症状が現れることとなります。この病気は、欠損孔が大きく慢性的に経過すると、肺を環流する血液が多くなることで肺の血管抵抗が増し、肺高血圧を生じるようになります。

すると今度は、右室圧の方が左室圧よりも高くなり、右心室から左心室へ血液の流れが逆転する現象が起こります。右心室の中の血液は肺を通過する前の血液なので、酸素が少なく、二酸化炭素が多い血液となっています。この血液が左心系の体循環に混ざり全身に送られるかたちとなるため、低酸素血症が起こり、病態が悪化します。これをアイゼンメンゲル症候群といいます。

犬・猫では心室中隔欠損症における一般的な病態として知られていますが、ウサギにおいても報告されているため、同様に発生することが考えられます(文献4)。

■弁膜症

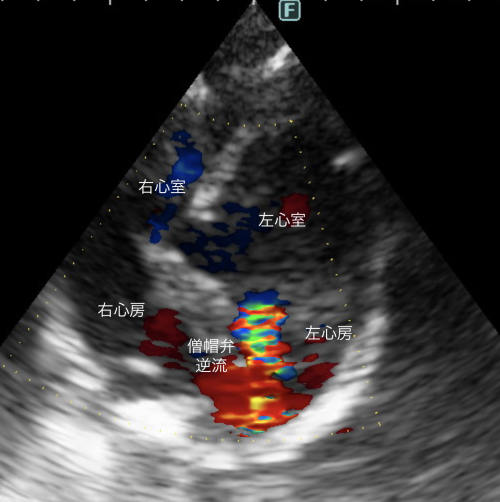

ウサギにおいては左心房と左心室の間に存在する弁の閉鎖が不十分であることにより起こる、僧帽弁閉鎖不全症もときおりみられます。

心臓が収縮する際には、左心室から大動脈に血液が送り出されますが、そのタイミングでは僧帽弁は本来しっかりと閉鎖していなければなりません。僧帽弁閉鎖不全症では、閉鎖のタイミングにおいて弁と弁が合わさっているところに隙間ができることで、左心室から左心房へ血液の逆流が起こります。写真6の超音波画像で色がついているところが血液の逆流です。進行すると左心系のうっ血が起こり、左心房の拡大が起こると肺水腫の発生へとつながっていきます。

■動脈硬化

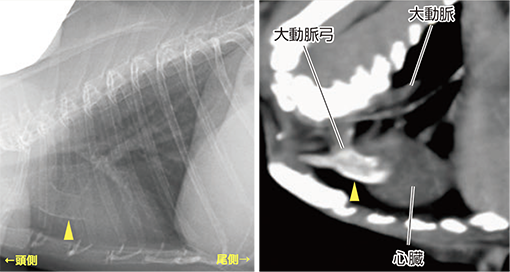

遺伝的要因、高脂肪の食餌、腎不全、ビタミンD過剰症などの関与が考えられていますが、詳細についてはよくわかっていません。しかしながら、草食動物であるウサギは、脂質の調整作用が弱く、脂肪分の多い食餌により、高脂血症と動脈硬化が発生しやすいため、食餌による影響は小さくないことは予想されます。

活動性の低下、食欲の低下、体重減少がみられることがありますが、多くは無症状です。胸部のレントゲン検査にて大動脈の石灰化が偶発的に確認されるケースが一般的です(写真7)。

ウサギに発生する動脈硬化のタイプは、人で多くみられる血管内皮の障害が起こるアテローム型ではなく、中膜のみが硬くなるメンケルベルグ型動脈硬化が多く、血栓症は起こしにくいとされていますが、詳細は不明です(文献1)。

ウサギの心臓病の場合、肺水腫や胸水などの症状発現後に治療を開始しても、一般的には犬や猫よりも病態は急速に進行します。そのため、初期のうちに発見し、適切な治療を施すことが非常に大切です。そして、多くは慢性的な疾患であるため、長期にわたる投薬が必要となります。

しかしながら、ウサギの性格などによっては投薬が難しく、かえってストレスを与えてしまうこともあります。その場合、投薬の是非については悩ましい問題ですが、薬の投与によって長生きできる可能性は十分にあり、なんとかストレスを少なくしながら投薬することができれば、メリットが大きいのも事実です。

これは心臓病に限ったことではありませんが、病気ではない元気なうちから投薬に慣れさせてあげることが非常に大切ではないかと感じています。

次回は消化器疾患を解説します。

この連載は、一般社団法人日本コンパニオンラビット協会(JCRA)「ウサギマスター認定者(ウサギマスター検定1級)」の獣医師で分担しながら、飼い主さんにも知っておいてほしいウサギの病気を解説しています。

・一般社団法人日本コンパニオンラビット協会

https://jcrabbit.org/

[出典]

・写真5、7…『ウサギの医学』(著:霍野晋吉、緑書房)

【執筆】

松田英一郎(まつだ・えいいちろう)

獣医師。JCRAウサギマスター検1級認定。酪農学園大学卒業。ノア動物病院、札幌総合動物病院勤務を経て、2005年、札幌市北区にマリモアニマルクリニック( https://marimo-animalclinic.com )を開院。地域のかかりつけ動物病院として、犬・猫に加え、ウサギやハムスター、モルモット、チンチラ、デグー、小鳥などのエキゾチックアニマルの診療にも力を入れている。

【監修】

霍野晋吉(つるの・しんきち)

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部卒業。獣医師、博士(獣医学)。1996年古河アニマルクリニック開業(茨城県)。1997年エキゾチックペットクリニック開業(神奈川県)。現在は株式会社EIC( https://exo.co.jp )の代表を務め、エキゾチックアニマルの獣医学の啓発や教育に関わる活動を行っている。その他、日本獣医生命科学大学非常勤講師、ヤマザキ動物看護大学特任教授、(一社)日本コンパニオンラビット協会代表理事、(一社)日本獣医エキゾチック動物学会顧問なども務める。著書に『カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版』『同 爬虫類・両生類編 第2版』『同 鳥類編』『ウサギの医学』『モルモット・チンチラ・デグーの医学』(いずれも緑書房)。

[参考文献]

1.霍野晋吉. 第5章 循環器疾患. In: ウサギの医学. 2018: pp.170-196. 緑書房.

2.Lucy KM, Sreeranjini AR, Raj IV, et al. Anatomy Of The Rabbit. 2012. Narendra Publishing House.

3.Quesenberry K, Mans C, Orcutt C, et al.Ferrets, Rabbits, and Rodents Clinical Medicine and Surgery, 4th ed. 2021. Elsevier Saunders.

4.Pees M. Cardiology, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 1st ed. 2022. Elsevier Saunders.