アリは大変魅力的ないきものです。その証拠に、私は30年以上アリを見続けても飽きることがありません。それどころか、知れば知るほど、もっと知りたい! もっと見ていたい! となります。

今回は、そんなアリの魅力についてご紹介したいと思います。

意外に多いアリの種類

どのようなアリがいるのか、少し思い浮かべてみてください。黒くて大きな種や黒くて小さな種、黄色い小さな種、少し赤い種など……。いくつ頭に浮かんできましたか?

相当なアリマニアでなければ、片手で足りるほどではないでしょうか?

実は、日本には約300種、世界には1万種ほどのアリが見つかっています。本州であれば、皆さんのおうちのまわりに数10種のアリがいるはずです。

体の色は黒や黄、赤のみならず、赤と黒のツートンカラーやボディーは黒くてお尻にだけ4つの黄色い点がある種もいます。海外には、緑やメタリックな色の種もいます。

細長い種や丸っこい種、脚が長い種、猫背に見える種など体の形もいろいろあります。サイズも1ミリメートルほどの小さな種から、日本で最大級のクロオオアリの働きアリで1.2センチメートルくらいと、こちらもさまざまです。

種によって異なる多様な生き方

一般的に、アリの家族はお母さんである女王アリとその娘の働きアリ、卵や幼虫、蛹で構成されています。繁殖シーズンになると、この家族に息子である雄アリが見られるようになります。基本的にこのような生態ですが、種によって細かな生き方に違いがあるところもアリの魅力のひとつです。

一匹の大きな女王アリが多くの働きアリを従えているイメージをもつ人が多いかもしれませんが、一つの巣に女王アリが複数いたり、女王アリの大きさが働きアリとあまり変わらなかったり、そもそも女王アリがいないこともあります。その他にも、女王アリが他の種に寄生している種など、バリエーションが豊かです。

たとえば、日本にいるキイロヒメアリという種では、巣の中にたくさんの女王アリがいます。さらに、このアリでは雄が見つかっておらず、不思議なことに女王アリが交尾をせずに産んだ未受精卵がひとつの個体として発生し、働きアリか女王アリに成長します。

アリを飼育して、巣の中を観察してみよう

飼育をすれば、産卵している女王アリや幼虫の世話をしている働きアリなど、野外では見られない様子を観察できます。また、餌を見つけたときにどのように仲間に情報を伝えて行列を作るのかも、詳しく見ることができます(私が運営しているYouTubeチャンネルのこちらの動画でその様子を見ることができます)。

アリの飼育には水槽に土を敷き詰める方法もありますが、土はカビの発生源になるので、土の代わりに石膏を使った横置きの人工巣を使う研究者が多いです。

ここでは、私が実際に行っている飼育方法をご紹介します。

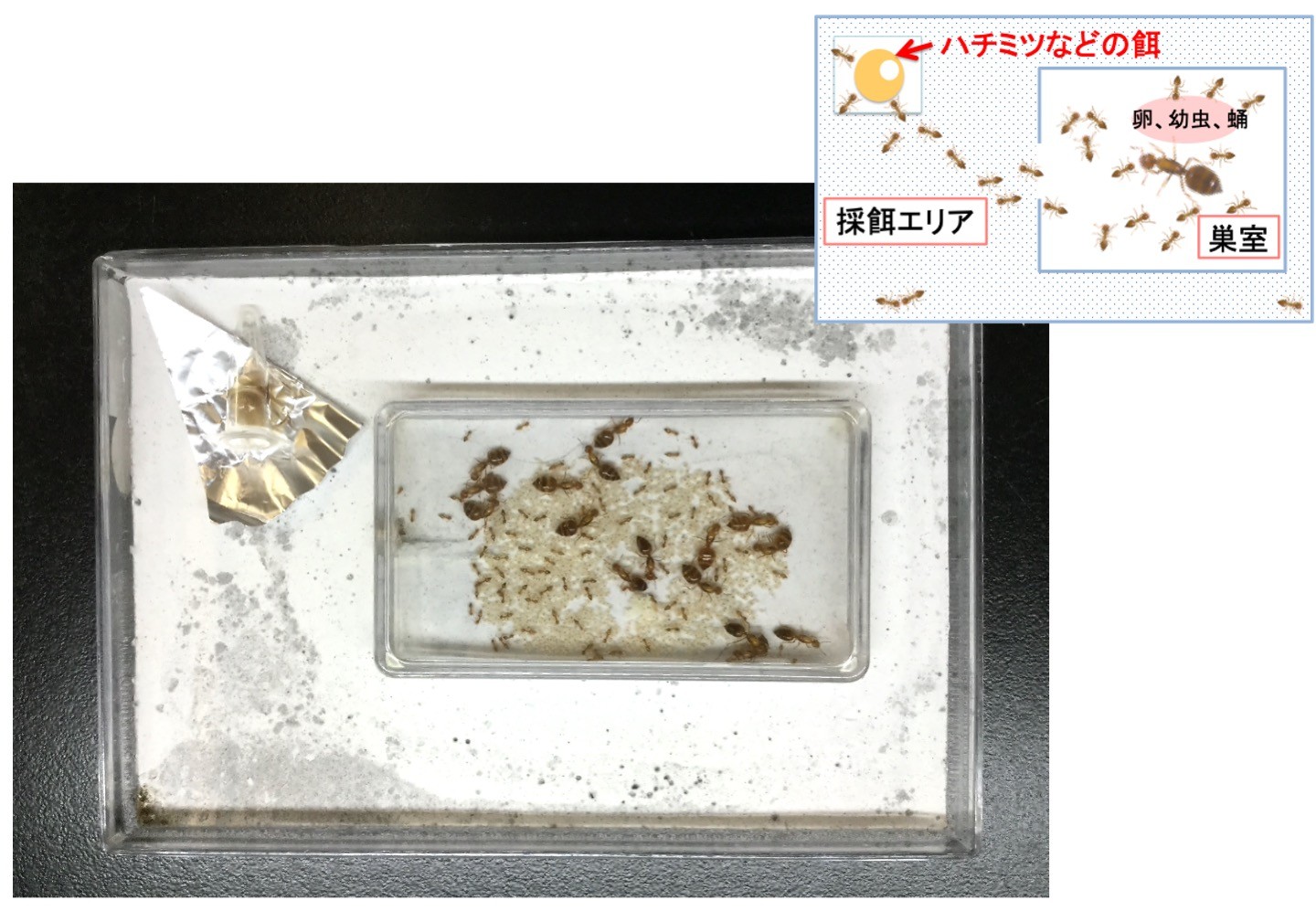

人工巣の基本型は、巣の外に見立てた大きめのプラスチックケースの中にアリが巣室として利用するプラスチックケースを入れたものです。巣室のケースの横には穴を開けておき、働きアリが餌を取るために巣の内外を移動できるようにします。餌は巣の外に見立てたエリアに置きます。

ケースは100円均一ショップでも買えますし、インターネットサイトでも売っているので、捕まえたアリの規模に合わせたケースを準備しましょう(『スチロール角型ケース』で検索してみてください)。

石膏は水分保持のために使用していて、ホームセンターなどで2キログラムあたり約600円で売っています。石膏は水で溶いてケースに流し込みます。

うまく飼育をするコツは、巣室の石膏の水分加減をうまく調整することです。乾き切るとアリが全滅しますし、湿りすぎると衛生状態が悪くなります。この調整は、経験を積む必要があります。しっとり目がベストですが、心配な人は複数の湿らせ具合を変えた巣室を用意して、どこにアリが住んでくれるかを観察し、その湿り具合に全体を合わせると良いでしょう。

巣室にはある程度の湿度を保つために石膏を敷く必要がありますが、巣の外に見立てたエリアは乾いている方が衛生的に良いため、石膏を敷かなくても問題ありません。また、アリが滑って登れないように、外側のケースの側面にベビーパウダーを塗ることもおすすめです。

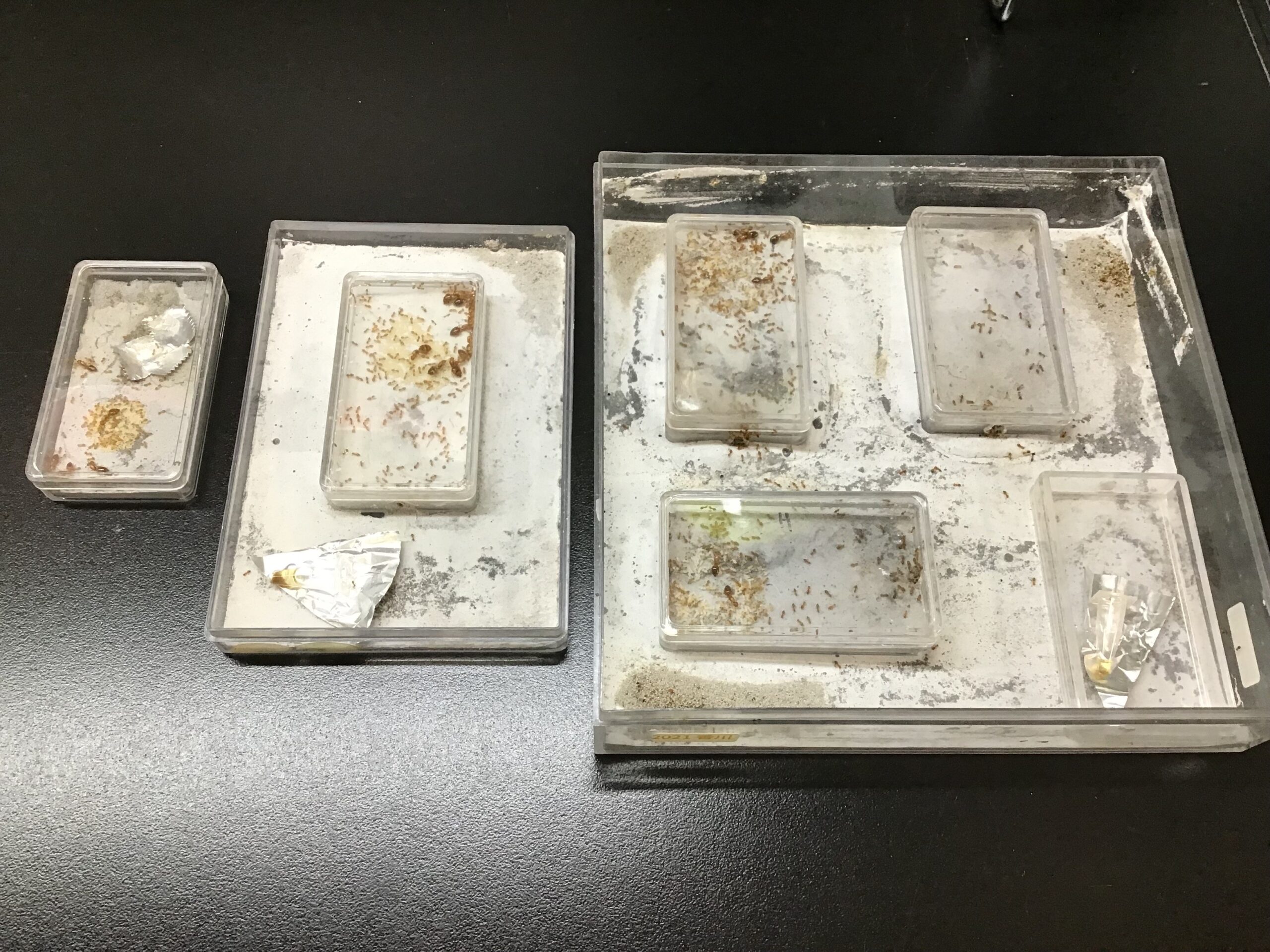

これらの基本を押さえていれば、かなり自由に人工巣を作ることができます。たとえば、巣同士を透明チューブでつないだり(ドリルで穴を開けて、ホームセンターで売っているチューブを通すだけ 写真4)、四角のケースではなく丸型のケースを使ったりと、アイデア次第でユニークな人工巣を作れます。

餌は種によって好みが分かれますが、ハチミツを2倍に薄めたものやメープルシロップ、肉餌としてはペットショップなどで売られているミルワームなどが手軽でおすすめです。

自然界のアリの巣は、女王の部屋や幼虫の部屋などの部屋割りがあることで有名です。

巣をたくさんつなげれば、巣の部屋の役割なども詳しく分かるかもしれませんが、意外と巣室がひとつでもその中で幼虫置き場や卵置き場などの配置が確認できます。巣室の外にゴミ捨て場を作る様子も観察できます。

近年、アリの飼育の様子をブログやSNS、動画などで公開し、アリの特徴や工夫した人工巣を紹介している愛好家も多いので、ぜひ検索してみてください。私の研究室のブログでも、さまざまなデザインの人工巣が見られます。

また、こちらの動画では、後述する朽木の中のアリを人工巣に移す方法を解説していますが、冒頭ではここまで説明した人工巣について少し紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

アリの捕まえ方

飼育するためのアリを捕まえるには大きく二つの方法があります。

一つ目は、交尾した女王を捕まえて育てる方法です。多くの種では、女王アリは繁殖シーズンになると自分が育った巣から飛び立ち、他の巣のオスと交尾をします。これを結婚飛行といいます。その後、背中の翅(はね)を落として女王アリだけで巣を作り、卵を生んで、ワンオペで働きアリを育てて少しずつ巣を大きくしています。

結婚飛行時期や時間帯は種により異なり、神戸市ではクロオオアリは5月の夕方、トビイロケアリは7月の朝、ハヤシケアリは同じく7月の夜などと、ある程度決まっています。夏休みの自由研究でアリの観察をする場合は、7月上旬ころに結婚飛行を行うケアリの仲間(トビイロケアリやハヤシケアリ)の女王を確保しておくのがおすすめです。地域ごとでも時期や時間帯に差があるので、研究の一環として調べてみてください。夜に飛行する種の女王アリは、街灯に集まる習性があります。コンビニや学習塾などは明るく、安全に採集できる良いスポットです。

私が飼育しているキイロシリアゲアリは、9月の雨が降った次の日の蒸し暑い夜に結婚飛行を行います。明るいところで女王アリ同士が集まり、そのまま皆で巣を作りはじめる習性があります。

女王アリを採集した段階では先ほど紹介した人工巣は大きすぎるので、最初は穴を開けていない小さい石膏巣で飼育し、働きアリが増えてきたら徐々に大きなケースに移していきます(こちらの動画でやり方を解説しています)。女王アリは、最初は餌を食べずにもともと自分が持っている栄養を胃から吐き戻して子どもに与えて育てます。そのため、最初の働きアリが誕生するまでは餌を与える必要はありません。

二つ目は、アリの巣をまるごと採集する方法です。巣を1から育てる手間を省けますし、安定した状態で手に入れることができます。

アリは地中だけでなく、割りやすい朽木の中にも巣を作る種も多いので、朽木を割ってアリが出てきたら朽木ごとチャック付きの袋に入れて家に持ち帰り、人工巣へ移します(朽木のアリを人工巣へ引っ越す方法はこちらの動画で解説しています)。

なお、私有地や禁止されている場所などでの朽木割りは許可を得てからにしましょう。

最終手段として、アリをインターネットで購入することもできます。人工巣などの飼育キットとセットで販売されていることもあり、初心者には安心でしょう。

おわりに

女王アリは寿命が非常に長く、多くの種で10年以上生きます。つまり、うまく飼育をすれば、10年以上の長い付き合いとなるので、女王アリがいるアリの巣を飼うときは、最後まで面倒をみる気持ちを忘れないでください。また、どの種の女王アリがどのくらい長い期間生きるのかは、アリ研究のとても大事なデータになります。10年以上飼育した女王が死んでしまったときは、どれくらい生きたかぜひご一報ください。

本記事で紹介した私のYouTubeチャンネルでは、飼育しているさまざまなアリの巣の中を見ることができます。ぜひ参考にしてみてください。

【執筆者】

後藤彩子(ごとう・あやこ)

甲南大学 理工学部 准教授。神奈川県出身。

東京都立大学 理学部 生物学科を卒業後、東京大学大学院 理学研究科修士課程を経て、愛媛大学大学院 連合農学研究科博士課程修了。博士(農学)。アリやハチの生殖についての研究を中心にしており、特に女王アリが10年以上もの長い間、精子を体内で保存するメカニズムの研究を精力的にすすめている。

【甲南大学 理工学部 生物学科 細胞学研究室】

・ホームページ:https://kobe-konan.jp/aya-got/index.html

【甲南大学 理工学部 生物学科】

・X:@konanbio

・Facebook:甲南大学 理工学部 生物学科

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!

.jpg)