標本は、ずっと残しておける自然の記憶

昆虫の標本というと、昆虫館や博物館に展示されている針で刺された昆虫を思い浮かべるかもしれません。あるいは、コレクターが趣味で集めて楽しむもの、というイメージを持たれているかもしれません。実際、そのイメージ通りですが、標本が持つ一番大事な役割は「その標本となった実物が、いつ、どこにあったのかを示すための証拠になる」ということです。写真だけでは、その実物の中身やくわしい特徴などを見ることはできません。実物でしか残せない価値が標本にはあります。

この記事を読んでいるみなさんも、昆虫の標本を作ってみてはいかがでしょうか? 生きた昆虫が動いているところを観察するのはもちろん楽しいのですが、標本にして体のつくりをじっくりと観察することには、また違った楽しさや奥深さがあります。

初めて標本を作る人におすすめの昆虫は?

標本作りに初めて挑戦をしようとしている人に向けて、標本にしやすい昆虫を紹介します。

初心者におすすめの昆虫は、コガネムシやクワガタムシなどのコウチュウの仲間と、セミの仲間です。これらの昆虫は、都会の公園でも採集できますし、昆虫の中では体が大きくて比較的こわれにくいので、初心者向きの昆虫と言えます。

標本のための殺虫処理

標本にする昆虫の形をきれいに整えたり、腐らないようにしたりするには、生きたものを殺虫処理するという工程が重要です。殺虫処理する前に死んでしまった昆虫でも標本にすることはできますが、脚や触角をうまく整えられなかったり、腐りやすかったりします。かわいそうではありますが、感謝の気持ちとともに、きれいな標本にして残そう、という気持ちで挑みましょう。

殺虫処理に必要な道具は以下の3つです。

1.タッパーやシェイカー、遠心管などの中が見えてフタがきっちりと閉まる容器

2.ティッシュペーパー

3.酢酸エチル(薬品)

酢酸エチルは、100円ショップなどで売られているマニキュアの除光液の中に、酢酸エチルを主成分とする商品があるので、それを利用するのが手軽で良いでしょう。入手の際、商品の裏面の成分表示をよく確認しましょう。

容器の中にくしゃくしゃにしたティッシュペーパーを入れ、酢酸エチルを少しだけ染み込ませます(ティッシュペーパーの一部が濡れる程度)。この容器に標本にする昆虫を入れると、数時間で死亡します。すでに死んでしまった昆虫を標本にする場合でも、防腐のために同じ処理をしたほうが良いです。

標本作りに必要な道具

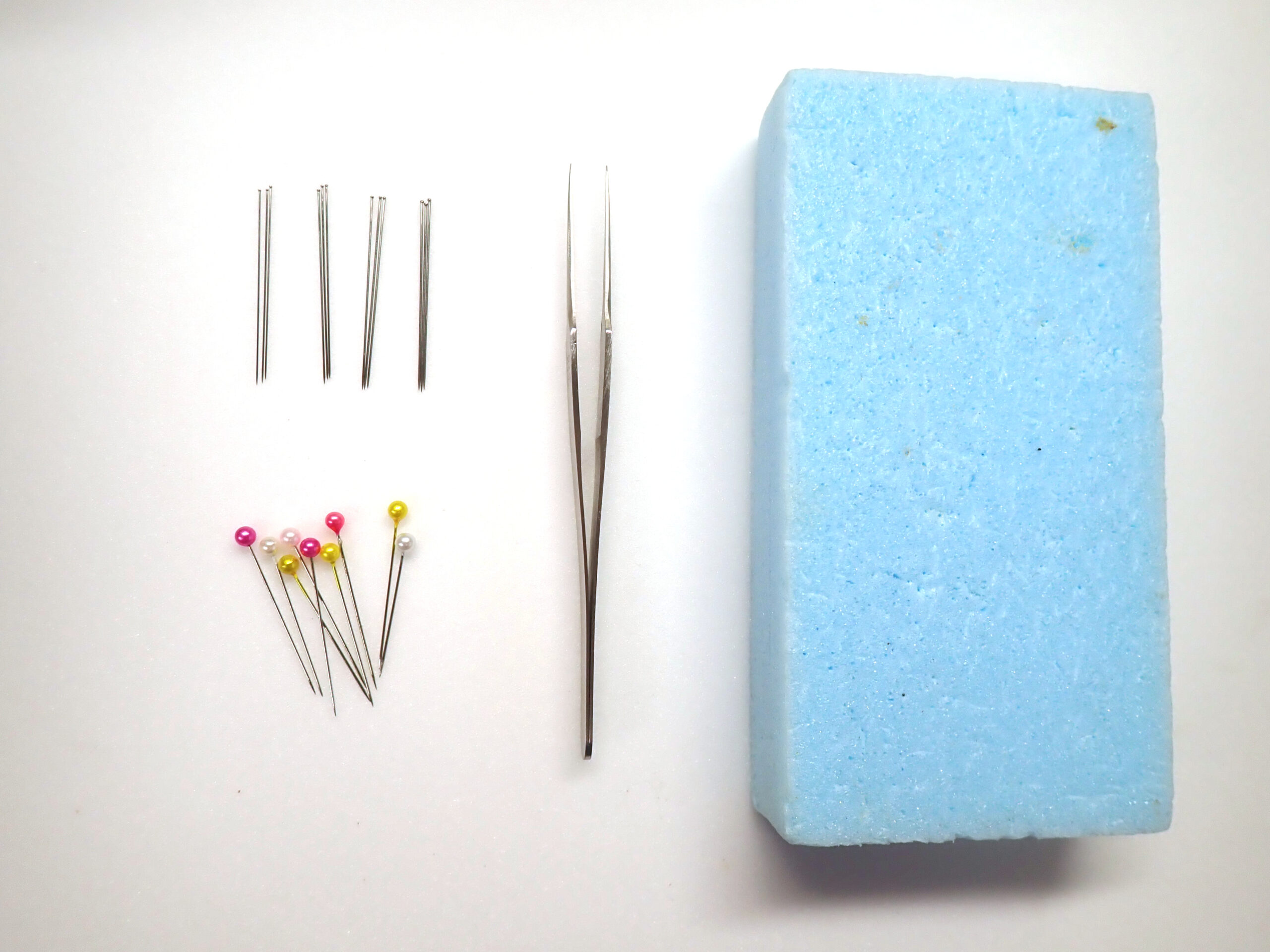

昆虫針

標本にする昆虫に刺す針です。専門店で売っているステンレス製の錆びないものを使いましょう。昆虫の大きさ(太さ)によって、針の太さを変えます。コガネムシ類は2~3号、カブトムシやクワガタムシなど大きな昆虫は、3~4号を目安にすると良いでしょう。

留め針

昆虫には刺さずに、体の形を整えるのに使います。安価なもので問題ありませんが、長めのものが使いやすくておすすめです。

ピンセット

昆虫の細かい部分を持つ際は、ピンセットを使いましょう。先が鋭く、コシのやわらかいものが使いやすいです。

展足板

針に刺した昆虫を刺して、脚を広げて形を整えるための板です。厚さ2~3センチメートルほどの発泡スチロール板や、スタイロフォーム板などを好みの大きさに切って使うのが良いでしょう。

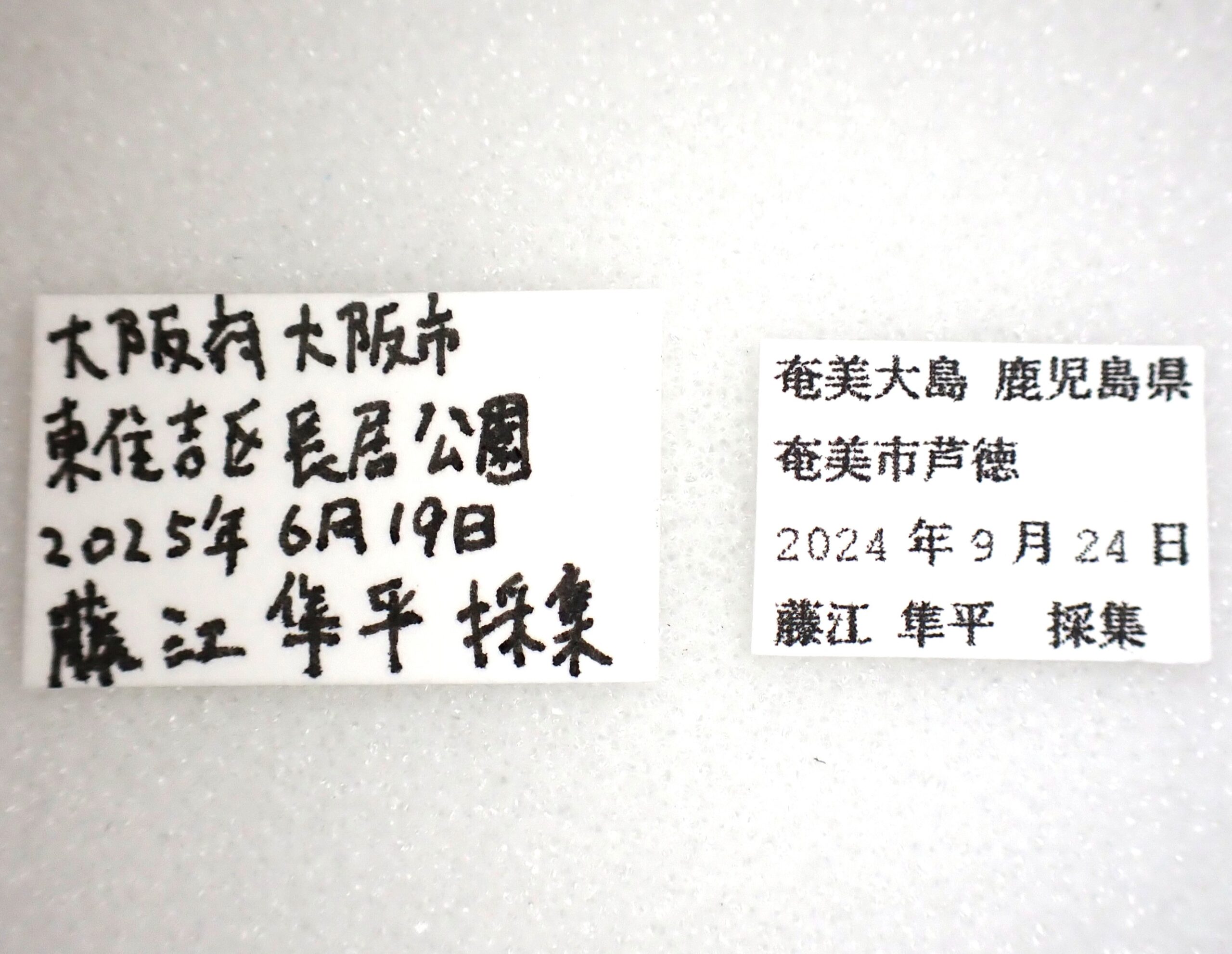

白い厚紙

標本には、いつ、どこで、だれが採集したのかなどのデータを書いた紙(ラベル:後ほどその例を紹介)を、昆虫の下に刺します。そのための紙として、白いやや分厚めのケント紙などが良いでしょう。

標本を作ってみよう!(コウチュウ、セミなど)

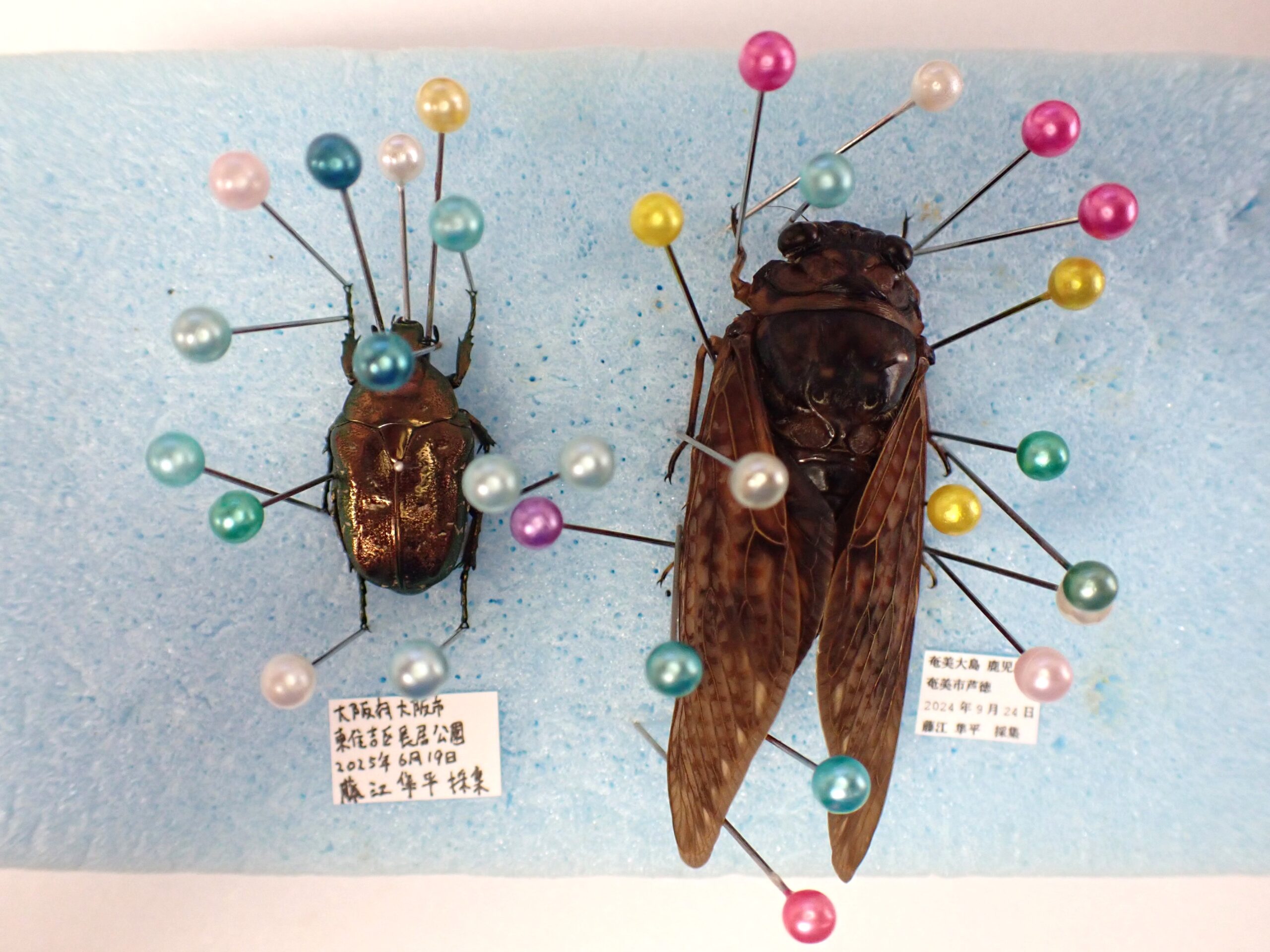

昆虫針を刺す

殺虫処理した昆虫の背中側に昆虫針を刺します。刺す位置は、コウチュウであれば右の翅、セミは中胸背板と呼ばれる胸のやや右側です(画像5を参照)。昆虫針は、昆虫を上下左右から見てもまっすぐに刺さるようにします。昆虫が、昆虫針の上から1/3あたりにくるように刺します(後で下にラベルを刺すため)。

展足板に刺す

刺した昆虫針を、昆虫の体の下面が展足板にくっつくまで展足板に刺します。上から見てまっすぐに刺さっているかを確認しましょう。

形を整える

留め針で昆虫の体が回転しないように固定して、ピンセットで脚と触角の形を整えます。その後、留め針で脚の位置を固定して動かないようにしましょう。整える形は、図鑑や昆虫館、博物館に展示されている標本を参考にすると良いでしょう。

乾燥させる

整形した昆虫の横に、いつ、どこで、だれが採集したかなどを書いたラベルを置き、湿り気の少ない場所で乾燥させます。昆虫の大きさにもよりますが、1週間~1か月ほど乾かします。

完成

留め針を抜いた後に展足板から虫を取り外し、ラベルを昆虫の下に刺したら、標本の完成です。

保管する

専用の標本箱か、針が刺さるコルクやポリフォームの板を敷いたタッパーなど(密閉性の高いものが望ましい)に、衣類用の防虫剤とともに入れて保管します。

注意点

標本を作る際には、以下のことを注意しましょう。

・殺虫に使う酢酸エチルは、引火性が高いので注意が必要です。また、直接吸入することは避け、大人が管理するようにしましょう。

・針やピンセットが指や手に刺さらないようにしましょう。

・標本が十分に乾いていないとカビが生えます。保管する前にしっかりと乾燥させましょう。

・標本はしっかりと密閉するか、防虫剤を入れておかないと、カツオブシムシやシバンムシなどの害虫に食べられてしまいます。必ず対策をしましょう。

おわりに

今回は、初心者向けにコウチュウの仲間やセミなどの標本の作り方を紹介しました。もちろん、チョウやトンボ、バッタ、カマキリなどの他の昆虫も標本にすることができるので、標本作りに慣れてきたらいろいろな昆虫にもチャレンジしてみてください!

【執筆者】

藤江隼平(フジエ・シュンペイ)

大阪市立自然史博物館 学芸課 昆虫研究室(甲虫目、半翅目担当)。

大阪とその周辺の昆虫について、分布状況や生息状況の変遷を調査している。博物館の行事や展示を通じて、昆虫の魅力や面白さを伝えるだけではなく、標本を作り、残していくことの大切さを広めている。

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!

.jpg)