※情報は2025年6月時点のものです。

※まねぶ(学ぶ)

・まねをする。まねをしていう。

・見たこと聞いたことをそのまま人に語る。

・教えを受けて身につける。習得する。

(デジタル大辞泉・小学館)

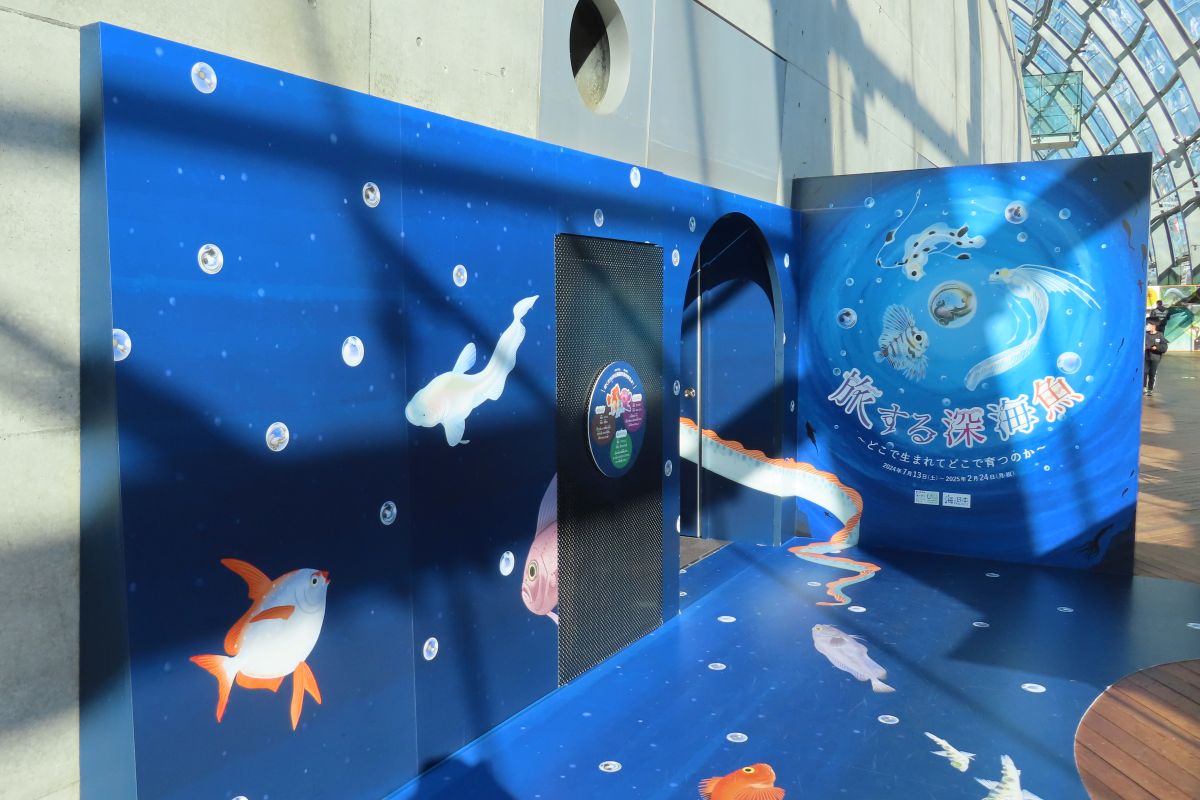

6月の東京は、連日真夏のような暑さでうんざりですが、半年ぶりに訪れた「アクアマリンふくしま」(福島県いわき市)は真冬から初夏への爽やかな移ろいを見せてくれました。

豪快なアスレチックのゴールの向こうには、何やら木のうろ(木の幹にできる空洞)のようなオブジェが見えています。

裏に回ればこの通り。穴から顔を覗かせるとフォトスポットにもなりますが、これはとある動物の巣をモデルにしているのです。

表から見ると、何やら左向きの矢印があります。

そっとこんにちは。巣の中で群れてまどろむのは、ニホンモモンガたちです。

さきほどの遊具は「とべ! モモンガ」と名づけられており、ニホンモモンガの能力を体感する趣向になっています。

このエリア「えっぐの森どうぶつごっこ」は、日本の森で暮らす数種の野生動物を飼育・展示するとともに、来館者がそれらの動物の能力にチャレンジできるようになっています。それによって、動物たちの森での暮らし(生態)を文字通り体感し、動物たちが暮らす森の豊かさを守る必要性についても考えてみようという主旨になっています。

ガイドトーク「学んであそぼう! どうぶつごっこ」(約15分*¹)では、いろいろな実物標本などを見たり、触れたりできます。このクルミを食べたのは誰でしょうか?

*¹ 実施の要領はこちらをご覧ください。

続いて見えてきたのは、大きなクルミの模型。リスを真似てみようと記されています。

そして、クルミを齧るニホンリス。

リスたちは、このトンネルがお気に入りのようで、ここで繁殖したこともあるそうです。リスの子育てでは、母親リスの姉妹に当たる個体が「ヘルパー」になる行動も観察されています。

なお、ご覧のようにリスは二つに割るようにしてクルミを食べるので、さきほどのガイドのクルミの主とは別です(そちらの主が誰かについては、実際のガイドトークでお楽しみください)。

リスのトンネルと連なる展示場は、コンパクトながらもひとつの森の体を成しており、ウッドチップの敷かれた観覧路は緩やかにうねって、リスたちの世界に踏み入る感覚を醸し出しています。ケージの手前まで繁みが広がって枝葉が覆うことで、人工物であるケージも、いわば「借景・逆借景」としての森の景観に埋もれています。

「えっぐの森どうぶつごっこ」では、あちこちに動物たちや森についてのクイズが配置されていますが、それもこのような森の感覚に馴染むデザインとなっています。リスに関するこのクイズ、わたしの連載を続けてお読みのみなさんには、こちらがヒントになるかもしれません。「動物園は出逢いの場【第18回】動物たちを寿ぐ」

背後から斜めに被さる木に合わせて、ケージも斜めになっています。塗装の墨色は、周囲の木々の幹の色に最も近いものを求めてスタッフが色見本と首っ引きで選んだそうです。

日々の飼育管理のためには、展示場への出入り口がなければいけませんが、それも目につかないように森の中に埋め込まれています。

わたしは、ここでの「えっぐ=卵」はタイムカプセルでもあると考えます。近代的な街が開かれるはるか前の縄文時代から、この地には人間の暮らしがありました。在来の動物たちの姿に目を向けることは、そんな過去の動物たちと人間の暮らしへと想いを馳せることにもつながるのではないでしょうか。

この写真は、館内のレストラン「アクアクロス」です。鴨肉のつみれと蓮根の「縄文カレー」に鹿肉の「縄文シュウマイ」、ごはんも古代米をチョイスして、縄文人たちの食材を体験してみました。

「アクアクロス」から望めるのは、里地の水辺の環境を再現したビオトープ「BIOBIOかっぱの里」です。それと連続して、福島の海辺の自然を再現した、水に入っての生きもの観察ができる「蛇の目ビーチ」もあります*²。

*² 釣り場がある子ども向けの体験型施設として「アクアマリン えっぐ」も設けられており、自分で釣った魚をその場で食べることができます。

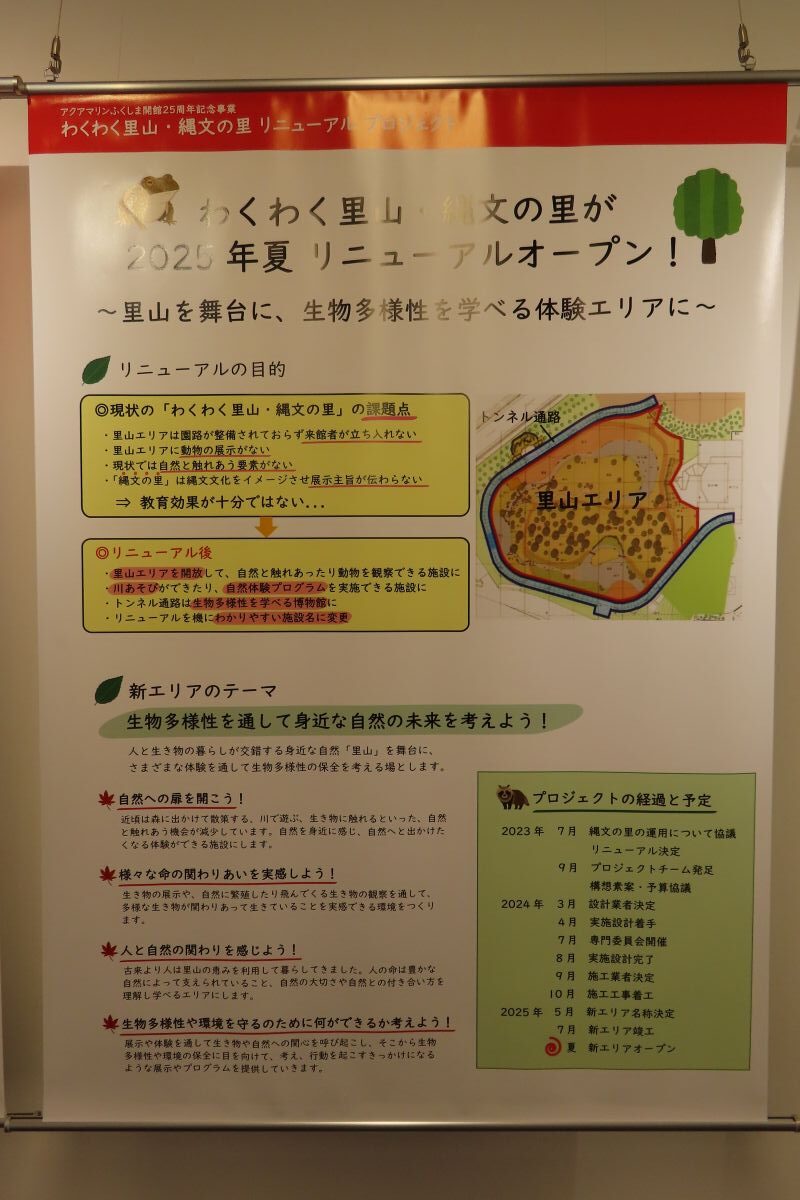

縄文時代の理想的な自然環境の再現にチャレンジした、「わくわく里山・縄文の里」が今夏のリニューアルオープンを目指して整備中だそうです。このプロジェクトについては、本連載第15回で同館を紹介した際にも触れた「アクアマリンふくしま飼育員の研究レポート」のコーナーでのポスターをご覧ください。こちらには、ニホンリスの食べた後の松かさなどが展示されていました。

「わくわく里山・縄文の里」のうち、ユーラシアカワウソの水槽は2025年6月現在でも公開されています。こちらは「ユーラシアカワウソのえさの時間」のひとコマです。

「えっぐの森どうぶつごっこ」に戻ります。

ホンドタヌキの「たぬ吉」は、同館生まれの6歳です。こちらの展示では腐葉土の中のミミズをあさる姿などが観察できますが、「わくわく里山・縄文の里」リニューアルオープンに合わせて、そちらへの転居が決まっています。アクアマリンふくしまの各展示エリアがつながりながら、さらに大きな展示へと編み上げられていくのです。

リスの展示よりもうっそうとした森の中で静かに息づくのは、オオコノハズクです。

現在は、2羽が飼育・展示されています。多摩動物公園(東京都日野市)生まれのオスの「みどりくん」と、三浦半島で保護されて、現地の水族館・油壺マリンパーク(2021年に閉館)を経て来館したメスの「みーちゃん」です。動物園由来と野生由来の2羽は対照的なので、飼育スタッフがいたら見分け方を教えてもらうのも良いでしょう。

せせらぎも、実際の山野から導入されているヤマアジサイも、まさに野趣を添えています。

ここまでもご紹介してきたように「えっぐの森どうぶつごっこ」のエリア全体が「森を伝える展示」であり、何気ない水道ひとつでもこんなメッセージに出逢うことができます。

ここでは、いろいろな動物たちへのなりきりグッズが楽しめます。

なお、既にご紹介した遊具「とべ! モモンガ」は、オオコノハズクの飛翔の疑似体験としても位置づけられています。

そんなグッズが集められているのは、ひときわ高い櫓の下。そして、櫓の中で暮らすのは、ハヤブサの「きりちゃん」です。保護個体ですが、目や翼を傷めているため終生飼育の判断となっているそうです。これからの夏、暑い日にはケージ内にミストが散布され、”Gorillas in the Mist”(ダイアン・フォッシー)ならぬ「霧の中のきりちゃん(Kiri-chan in the Mist)」も登場します。

きりちゃんの展示の手前の「ハヤブサの木」に登ると、きりちゃんと同じ高さで向き合うことができます。そして、振り返るとそれはそのままハヤブサの目線ということになります。

「ハヤブサの木」からちょうどハヤブサ目線の方向にあたるのが、このあたりです。「決死のジャンプ! リスにいどめ!」は、枝から枝へ軽々と飛び移るリスたちの動きに挑む遊具ですが、その左手の奥にも注目です。

「ハヤブサの木」から、この小鳥のオブジェを見て取るには、ハヤブサ並みの視力が必要なのですが。

「えっぐの森どうぶつごっこ」では、すべての人間用の遊具と動物展示に、それぞれの動物にストレスがかからないと考えられるだけの距離が設定されています。動物たちとわたしたちの違いや、取るべき距離を意識しながらも動物たちの目になり身になり、真似ることで「まねぶ(学ぶ)」場。それが、さまざまな出逢いの可能性のタマゴ、「えっぐの森どうぶつごっこ」なのです。

【アクアマリンふくしま】

ホームページ:https://www.aquamarine.or.jp/

【文・写真】

森 由民(もり・ゆうみん)

動物園ライター。1963年神奈川県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。各地の動物園・水族館を取材し、書籍などを執筆するとともに、主に映画・小説を対象に動物表象に関する批評も行っている。専門学校などで動物園論の講師も務める。著書に『生きものたちの眠りの国へ』『ウソをつく生きものたち』(いずれも緑書房)、『動物園のひみつ』(PHP研究所)、『約束しよう、キリンのリンリン いのちを守るハズバンダリー・トレーニング』(フレーベル館)、『春・夏・秋・冬 どうぶつえん』(共著/東洋館出版社)など。 動物園エッセイhttp://kosodatecafe.jp/zoo/

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!