これまではカラスの生態、とくに日常の振る舞いなどを紹介してきました。今回は、少し趣を変えてみました。一般的にカラスは賢い鳥として知られています。

そんなこともあり「カラスは人の顔の区別ができるのですか?」とよく聞かれます。答えから言うと「できる」ということになります。

人を見分けるの能力

カラスは、いつも世話をしてくれる人が現れると、左右の翼を柔らかく羽ばたかない程度の力で上下に振るわせて喜びを示します。(甘えの仕草)。ほかの人に対してはそのような反応はしません。服装が替わっても反応は変わりません。明らかに特定の個人を認識している仕草です。このような認識能力を確かめようと、写真を使って次のような実験を試みました。

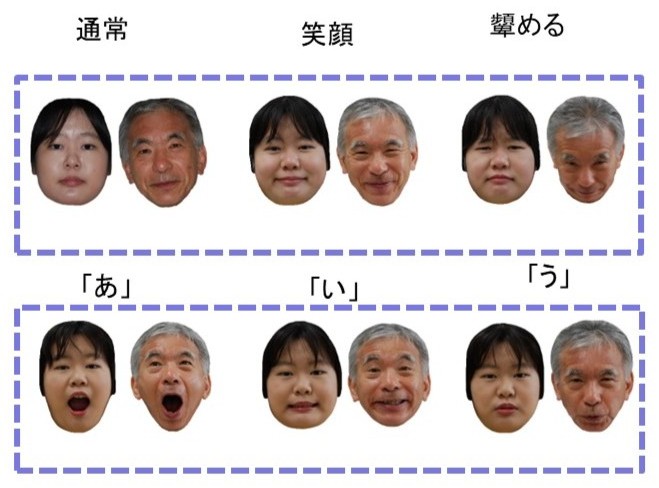

私と学生Aの・真顔・笑い顔・悲しい顔・しかめ顔など、6種の表情の顔写真を用意し、まずはどちらも真顔の写真を提示して学生の顔写真をつつくと餌を取れることを覚えさせます。

学習成立後は、さまざまな表情の二人の写真をランダムに組み合わせて提示します。それでもカラスは学生の顔写真が蓋となっている器を選びました。つまり、多少の変化の中にも規則性・共通性を見出して特定の人物の写真を選んでいることになります。

数の比較

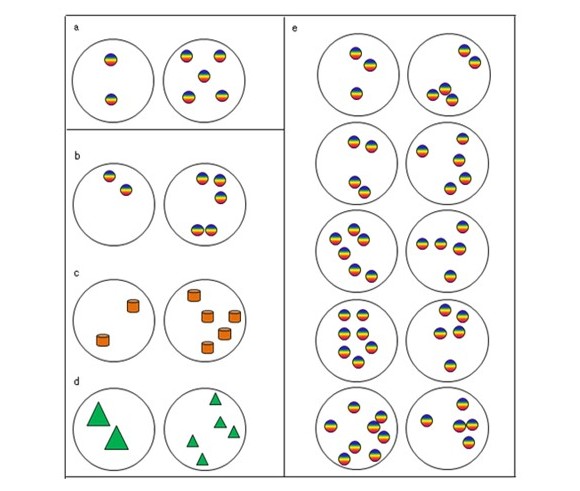

そのカラスですが、構図や図柄などとは違うカラスの理系的な思考能力も気になります。それを確かめるために次のような実験も考えました。人の顔写真と同じように餌箱の蓋に様々な数のシンボルをランダムな位置に印刷し、数の多い方に餌を入れて提示する方法です。シンボルの数は2~12個とし、一定の模様として認識されないように模様の位置は不定としました。

実験は、3個と4個でトレーニングを行いました。つまり、4個模様がついている餌箱に餌を入れ、3個模様が付いた方は空としています。カラスが4個のシンボルの餌箱を選ぶようになったら、組み合わせを4個と5個、6個と8個というように組み合わせを変えていきました。結果として、カラスは模様数の比較ができることがわかりました。例えば、4個と5個では5個の方、5個と7個であれば7個の方という具合に模様数が多い方を選びます。全ての数について実験はできていないのですが8対の組み合わせで行い、模様の数が多い方の選択を行うカラスは、やはり数量の比較が分かっているように思います。

このように、カラスはさまざまな情報のなかから共通事項を引き出すことや、規則性を比較する知恵があります。イソップ物語にも知恵者カラスがでてきます。考えれば道が開けることの例えとして、嘴が入らない水差しにカラスが石を放り入れ、水面を上げて飲水に成功する話が登場します。イソップの時代からカラスは知恵者の位置にいいました。まさに「カラスは考える」です。

【執筆者】

杉田昭栄(すぎた・しょうえい)

1952年岩手県生まれ。宇都宮大学名誉教授、一般社団法人鳥獣管理技術協会理事。医学博士、農学博士、専門は動物形態学、神経解剖学。実験用に飼育していたニワトリがハシブトガラスに襲われたことなどをきっかけにカラスの脳研究を始める。解剖学にとどまらず、動物行動学にもまたがる研究を行い、「カラス博士」と呼ばれている。著書に『カラス学のすすめ』『カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記』『もっとディープに! カラス学 体と心の不思議にせまる』『道具を使うカラスの物語 生物界随一の頭脳をもつ鳥 カレドニアガラス(監訳)』(いずれも緑書房)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!