身近なカラスといえば、ハシブトガラスとハシボソガラスです。ハシブトガラスがハシボソガラスよりやや大柄で、嘴も太く大きい点が特徴的です。

どちらも雑食ですが、両者の食性はやや異なります。

ハシブトガラスは野鳥のたまごやヒナ、死肉など、タンパク質の多いものを好む傾向にあります。時には、ハトやスズメに襲いかかるハンターの様相を見せることもあります。市街地で生活生ごみを漁るのもハシブトガラスです。

一方、ハシボソガラスは昆虫や木の実などを好みます。車にクルミを轢かせて殻を割って実を食べることや、滑り台で滑って遊ぶなど、日常行動から賢さがわかるエピソードが沢山あります。そんなこともあり「ハシブトガラスとハシボソガラスはどちらが賢いのか」という質問をよく受けます。

カラスの賢さを比べる

そもそも、賢さを比較することがヤボなのですが、どうやら何かを比べて優劣をつけたいというのが人間の性なようです。科学の根幹ではありませんが、数値を比べて違いを見出すことは科学的アプローチとしては常道です。ただし、比べて差があることが分かったとしても、本質を理解したことにはなりません。中には、違いが分かっただけでゴールに達したと勘違いする人も少なくはありません。

ところで、研究室の仕事ではハシブトガラスを相手にすることがほとんどです。理由は、人の目に「迷惑ガラス」と映るのはほとんどハシブトガラスだからです。迷惑行為への対策が研究の題材となれば、対象はおのずと絞られます。たとえば、ハシブトガラスの学習の速さなどを調べ、対策グッズがカラスに無害な代物と見破られる時期を推定したりします。もちろん、ハシボソガラスも畑作物などに被害をもたらします。習性や行動が異なる2種への対策は同じでいいのかと、疑問が湧いてきます。

そんな話に興味を持った学生の一人が、どちらの種が賢いのか実験をしたいというのです。調べ方は、この2種に対して認知能力を利用した学習実験を行い、彼らの学習速度に差があるかを明らかにするというもの。つまり、もの覚えの速さから賢さを探るということです。

賢さを測る実験

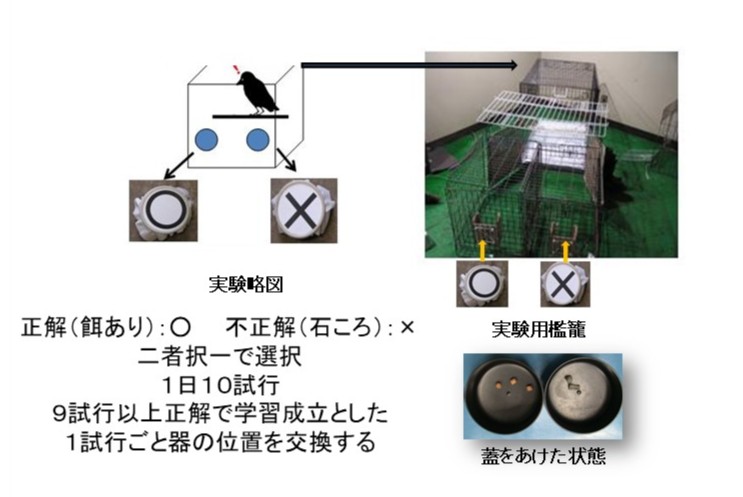

まず、ハシブトガラスとハシボソガラスに2種類の記号について弁別学習(※)をさせました。蓋に「○」が印された餌容器には餌を入れ、「☓」が印されたほうには餌を入れないようにしました。

※弁別学習:二つ以上の異なる刺激を区別して特定の動き学習すること

この二つの容器をカラスに自由に選択させ、記号と餌が関連していることを学習するまでの日数(学習速度)を測定して比べました。1日10回実験し、9回成功すると学習成立(覚えた)としました。

成績は、ハシブトガラスでは学習が成立するまでに最も早い個体で4日、最も遅い個体で7日、平均学習日数は5.3日でした。

ハシボソガラスでは、学習成立まで最も早い個体で7日、最も遅い個体で10日、平均学習日数は8.0日でした。

学習成立までに要する日数を比べると、明らかにハシボソガラスは覚えが悪いということになります。当然、学生はハシブトガラスの方が覚えるのが早くて賢い(頭が良い)と判断したようです。それぞれのカラスが要した日数をグラフにして、得意げに報告しに来ました。

数値だけではわからないこと

しかし、この結論には大きな盲点がありました。学生は正解・不正解しか見ていませんでした。実験をビデオに収めていたのですが、その解析をしていなかったのです。

ビデオを見ると、ハシボソガラスは目標の餌箱をつつくときには用心深く、近づいては引く、引いては近づく(まさに、3歩進んで2歩もどる)などを繰り返し、恐る恐る歩み寄っていました。目的への歩み寄りに、ハシブトガラスのおよそ数倍の時間をかけていることがわかりました。

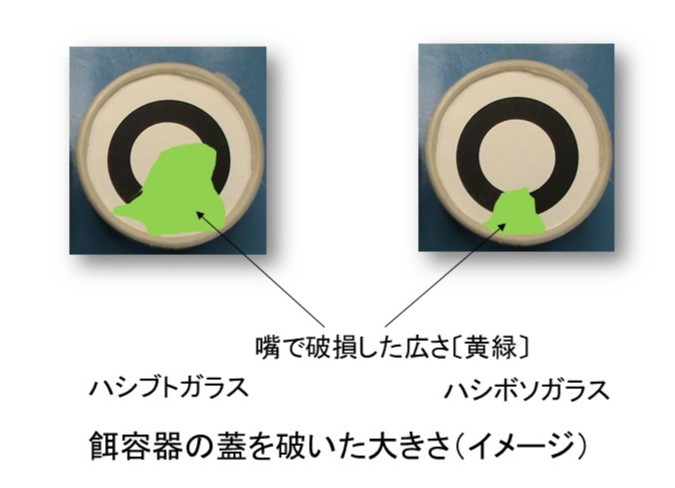

また、餌容器の紙蓋を突き破るときも、身を引きながら恐る恐る首を突き出してつついていました。嘴で蓋を破った痕跡を比べると、ハシボソガラスの破り跡ははるかにハシブトガラスのそれより小さかったのです。

つまり賢さの差というよりは、警戒心が強く行動が慎重で、その分学習に集中できずに時間がかかったと考えられます。いきものとして、警戒心と目的達成のバランスを取っているのがハシボソガラスなのかもしれません。

実験や学習では複眼思考が必要です。正解の点数だけで評価すると、とんでもない過ちに陥ることが学生にも分かったようでした。どうやら、人間の教育の世界でも起きていそうな過ちです。気を付けたいものです。

【執筆者】

杉田昭栄(すぎた・しょうえい)

1952年岩手県生まれ。宇都宮大学名誉教授、一般社団法人鳥獣管理技術協会理事。医学博士、農学博士、専門は動物形態学、神経解剖学。実験用に飼育していたニワトリがハシブトガラスに襲われたことなどをきっかけにカラスの脳研究を始める。解剖学にとどまらず、動物行動学にもまたがる研究を行い、「カラス博士」と呼ばれている。著書に『カラス学のすすめ』『カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記』『もっとディープに! カラス学 体と心の不思議にせまる』『道具を使うカラスの物語 生物界随一の頭脳をもつ鳥 カレドニアガラス(監訳)』(いずれも緑書房)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物園・水族館、野生動物、動物関連イベントなど、いきものにまつわる様々な情報をお届け中!

メールマガジンでは、特集記事の紹介や次月特集の一部をチョイ見せ!

登録はこちらのフォームから。ぜひご登録ください!