今回は、前回の続きとして皮膚疾患のうち「皮膚糸状菌症」と「外部寄生虫症」を解説し、次に体表腫瘤について述べていきます。

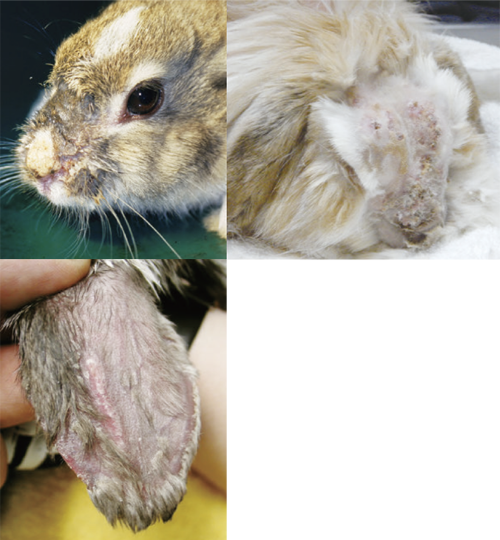

皮膚糸状菌症

皮膚の角質や被毛に感染する真菌(カビ)の仲間で、糸状の形をしていることから糸状菌といいます。

ウサギの皮膚糸状菌にはいくつか種類が存在し、Trichophyton spp.(T.mentagrophytes、M.gupseum)、Microsporum spp.(M.gupseum、M.canis)などが原因となります。

ウサギでは主にT.mentagrophytesが検出されます(文献1)。病原性は弱いですが、不適切な飼育環境や栄養失調、ストレスなどによって免疫が低下すると発症しやすくなります。特にウサギの場合、幼体に多く認められます(文献2)。ウサギは皮膚病を発症せずに不顕性のキャリア*になりやすく(文献3)、他の動物や人への感染源となる可能性があり、皮膚糸状菌は人獣共通感染症(人と動物の共通感染症)となっています。

ウサギでは鼻周囲、耳介、手足の端や指などに皮膚病がみられます。初期には限局的な赤みや脱毛、フケなどがみられ、毛繕いによって感染部位は広がっていきます。

一般的に痒みはありませんが、細菌の二次感染が起きると炎症が進行して、痒みがみられることがあります(写真1)。

*病原体に感染しているものの、発症しないまま持続的に感染していて、他の動物にうつすことができる状態。

外部寄生虫症

ペットのウサギには、ダニやノミなどの外部寄生虫が感染することがあります。これらの中には脱毛やフケ、皮膚炎を引き起こすものがあります。ウサギ特有のものもあれば、人にも寄生する人獣共通感染症となる寄生虫も存在するため注意が必要です。

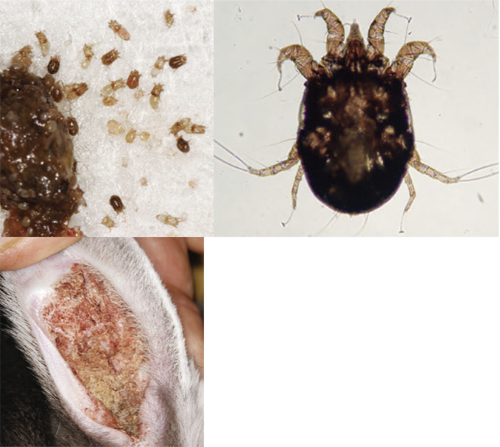

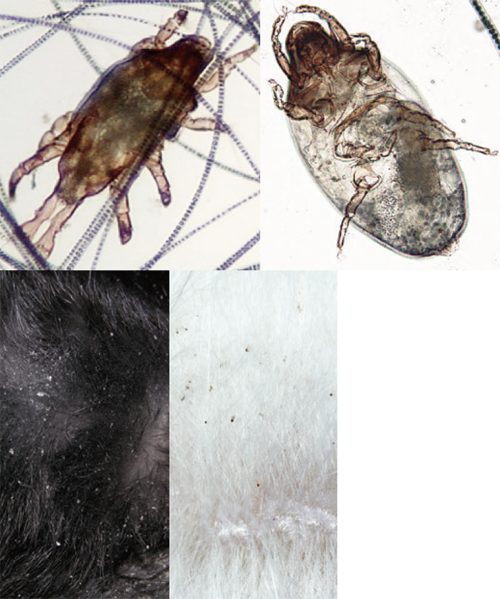

■ウサギキュウセンヒゼンダニ

ウサギキュウセンヒゼンダニ(Psoroptes cuniculi)はウサギ耳疥癬(ミミカイセン)、ウサギ耳ダニとも呼ばれ、主に耳道に寄生し、外耳炎を引き起こします。脱落した表皮や体液を餌にして生活しており、ウサギ同士の接触によって感染が広がります。

主な症状は耳の激しい痒みで、頭や耳を激しく振り、後肢で耳を引っかく行動がみられます。耳道内や耳介の内側に炎症が起こり、病態が悪化すると、茶褐色のフレーク状の耳垢やかさぶたが大量にみられます。ときには毛繕いによって耳から外陰部、顔面、首、手足などに広がって皮膚炎を起こすこともあります(写真2)。

■疥癬

疥癬(カイセン)と呼ばれるダニの寄生によって起こります。ウサギに感染するのは主にネコショウセンコウヒゼンダニ(Notoedres cati)とイヌセンコウヒゼンダニ(Sarcoptes scabiei)で、皮膚の角質層にトンネルを掘って寄生し、皮膚炎を引き起こします(文献4)。

ウサギ同士の接触によって感染が広がりますが、ウサギから人へ直接伝播する人獣共通感染症なので注意が必要です。特に眼の周りや鼻、口、手足のつま先などに病変をつくります。皮膚にトンネルを掘るために水泡ができて漿液が染み出し、それが固まってガビガビとしたかさぶた状になります。激しい痒みを引き起こすため、ひっかき傷も多くなります(写真3)。

■ウサギズツキダニ

ウサギズツキダニ(Listrophorus gibbus)はウサギの被毛に寄生し、被毛ダニとも呼ばれます。日本で飼育されているウサギでは、かなりの確率で寄生していると考えられています。

細長い形をしたダニで、被毛に寄生していますが、皮膚に降りてきて体液を吸って生活をしています。ウサギ同士の接触により感染が広がります。一般的には無症状で、体の背部に寄生することが多く、ブラッシングなどの際、被毛をかき分けたときに明るさを嫌って逃げ回る虫体や卵を肉眼でもかろうじて確認できます。

大量の虫体や卵が付着した被毛は、塩コショウをふりかけたようにみえます。ウサギが加齢や疾患で毛繕いがうまくできなくなってくると、ダニは減らずに増えていき、その時点で初めてダニの寄生に気づくことも珍しくありません(写真4)。

■ウサギツメダニ

ウサギツメダニ(Cheyletiella parasitovorax)の寄生によって皮膚炎が起こります。ダニの口部には一対の湾曲した爪があり、ツメダニの由来になっています。皮膚表面で生活し、フケや体液を摂取しています。

ツメダニは人にも感染し、軽度の皮膚病変を引き起こします。ウサギ同士の接触により伝播し、首から背中、腰に寄生しますが、通常は無症状です。しかし、ウサギズツキダニと同様に毛繕いの減少や免疫の低下が起きるとダニが増え、皮膚の痒みやフケ、脱毛がみられるようになります。人獣共通感染症とされるため、注意が必要です(写真5)。

■ノミ

ウサギから検出されるノミの多くはネコノミ(Ctenocephalis felis)で、人にも感染することがあるため、注意が必要です。犬や猫と同一環境で飼育することにより、ウサギにも感染します。

背中から腰にかけてフケなどがみられ、大量に寄生されると、激しい痒みから脱毛や皮膚炎を起こすことがあります(写真6)。

■マダニ

さまざまな種類のマダニがウサギにも寄生します。散歩中や屋外飼育のウサギに好発します。全身に寄生しますが、特に眼や耳の周囲、胸など被毛の少ない部位を好みます。唾液に含まれるアレルギー物質により皮膚炎を起こし、大量寄生では吸血により貧血を起こすこともあります。

マダニを含む外部寄生虫は、皮膚炎だけではなく、病原体の伝播に関わることが懸念されています。日本ではキチマダニが野兎病を媒介すると報告されています。

ウサギからマダニを駆除する際は体液に触れないように注意する必要があります(写真7)。

皮膚疾患の解説は以上になります。続けて、体表にできる腫瘤(オデキ)について解説していきます。

体表腫瘤

腫瘤の好発部位は皮膚と生殖器であり、体表には多種多様な腫瘤が発生します。腫瘤の大きくなる速度や浸潤性はその種類によって大きく異なり、悪性腫瘍では自壊による細菌感染や出血が起きることもあれば、転移によって他の臓器に大きく影響したり、全身性の組織傷害を起こすこともあります。そのため早期に診断を下し、治療および予後の評価をしていくことが重要です。

ウサギの体表腫瘤には非ウイルス性のものとウイルス性のものがあり、後者は日本ではまれですが、海外では野生のウサギがウイルスの自然宿主となることが多いようです。今回は非ウイルス性腫瘤を中心に解説していきます。

腫瘍は発生した細胞の種類や由来によって、上皮系(悪性の場合〜癌)、間葉系(悪性の場合〜肉腫)、その他の腫瘍に分かれます。また体表に発生する腫瘤の中には、厳密には腫瘍ではなく、腫瘍と奇形の中間的な性質をもつ過誤腫といわれる腫瘤も存在し、また今回は割愛しますが、膿瘍(細菌感染などにより膿が溜まって袋のようになった状態)なども体表に認められることがあります。

腫瘍の治療は、3つの柱として化学療法、放射線療法、外科療法があります。

ウサギの化学療法は一部の腫瘍で投与例が報告されていますが、まだまだ使用法は確立されていないのが現状です。放射線療法も同様に、日本での症例報告も存在し、今後期待される治療法ではありますが(文献5、6)、まだ確立されたプロトコールがなく、実施できる施設も限られています。

外科療法は良性腫瘍や転移が認められない初期の悪性腫瘍に対しては有効な選択肢となります。しかし、麻酔リスクが高いウサギや、臓器の切除によって機能や形態が損なわれ、生活の質が著しく低下する可能性のあるウサギには保存的な治療が望ましい場合もあり、手術の適応は注意深く考えていく必要があります。

次に、それぞれの腫瘤について簡潔に紹介し、最後に乳腺腫瘤について解説していきます。

■上皮系腫瘍

[毛芽腫]

毛芽細胞といわれる細胞が由来の良性腫瘍で、ウサギの体表腫瘍では最も発生頻度が高いものです(文献7、8)。中高齢に多く、体の背中側に好発します(写真8)。

[非ウイルス性乳頭腫]

扁平上皮の良性腫瘍で、皮膚や粘膜に発生します。多くは1センチメートル以下のカリフラワー状の腫瘍で、皮膚では被毛の少ない眼瞼や耳介、陰部などに好発し、粘膜では直腸肛門粘膜に好発します(写真9)。

[顎下腺腫]

顎下腺の腫瘍であり、ウサギ特有の腫瘍です。顎下腺に分泌物が溜まることで、巨大な嚢胞(水成分などを含んだ袋状のもの)が形成されます(写真10)。

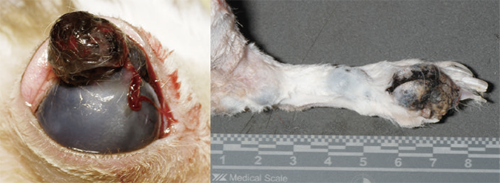

[扁平上皮癌]

扁平上皮に由来する悪性腫瘍で、皮膚以外にも口腔内、乳腺、膀胱、消化管、膣など全身に発生します。局所での侵襲性が強く、骨に浸潤することもあります。リンパ節などへの転移の報告もあります(写真11)。

■間葉系腫瘍

[脂肪腫]

脂肪由来の良性腫瘍です。首の肉垂や胸から脇の皮下脂肪の中に発生します(写真12)。

[軟部組織肉腫]

高齢のウサギに好発します。肉腫とは骨、軟骨、脂肪、筋肉、血管といった間葉性組織といわれる組織に由来する腫瘍のことをいいます。

軟部組織肉腫は、線維肉腫、粘液肉腫、脂肪肉腫、未分化肉腫、悪性神経鞘腫瘍などを総称した腫瘍で、周囲の組織へ浸潤して固く動かない腫瘤を形成することが多く、まれに遠隔転移をすることもあります。手足に好発します(写真13)。

[骨肉腫]

近年、ペットのウサギで発生報告が増加しています。頭蓋骨や顔面骨に好発し、次いで手足の骨に多く発生します。いずれも肺や腹部臓器、または皮下に転移します。

■その他の腫瘍

[悪性黒色腫]

メラノーマともいわれ、メラニン色素を産生する細胞に由来する腫瘍です。眼瞼や耳介、手足、鼠径部、陰嚢などに多くみられます。ウサギの腫瘍において転移率が高い腫瘍の1つで、高確率でリンパ節や全身に転移してしまいます(写真14)。

[皮膚型リンパ腫]

リンパ腫といわれる悪性腫瘍のタイプの1つで、皮膚の小型の腫瘍から始まり、自壊を伴いながら全身の皮膚へ増殖します。最終的にはリンパ節や内臓へも波及します(写真15)。

■非腫瘍性病変

[過誤腫]

過誤腫は腫瘍と奇形の中間的な性質を持つ病変で、ウサギでは皮膚の膠原線維の増殖による膠原線維過誤腫が好発します。テストステロンという雄性ホルモンの影響で雄に多いと報告されています(文献9)。特に皮膚が厚くなるロップ・イヤーの雄では、多発性に小型の硬い腫瘍状の結節が形成されやすいといえます。

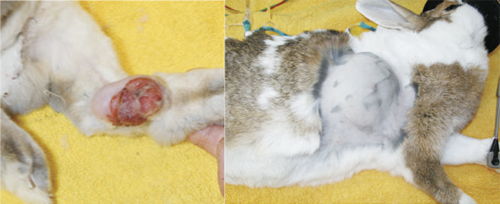

■乳腺腫瘤

ウサギの乳腺は通常4対(8個)あり、第一乳頭は犬・猫とくらべるとかなり頭側に存在します。乳腺には腫瘤が形成されることがあり、若齢では偽妊娠によって乳管拡張、乳腺嚢胞、乳腺過形成などがよく発生し、時に乳腺に感染が起こると乳腺炎になることもあります。高齢になると乳腺腫や乳腺癌などの腫瘍性病変が多くなります。

ウサギの乳腺腫瘍は良性よりも悪性の方が圧倒的に多く(文献10)、肝臓や肺、付属リンパ節に転移を起こしやすいのが特徴です。そのため、雌のウサギで一般的な腫瘍である子宮腺癌に加えて、乳腺癌もウサギの平均余命を著しく短くすると指摘されています。

また、エストロゲン、プロゲステロン、プロラクチンなどホルモンの影響、特に卵巣や子宮疾患に伴う雌性ホルモンとの関連が強いとされていましたが、詳細はわかっていません。一方で、子宮疾患を患うウサギ59頭を対象に行った調査では、4頭に乳腺癌が認められています。現状として、唯一の治療は外科的切除になります(写真16)。

この連載は、一般社団法人日本コンパニオンラビット協会(JCRA)「ウサギマスター認定者(ウサギマスター検定1級)」の獣医師で分担しながら、飼い主さんにも知っておいてほしいウサギの病気を解説しています。

・一般社団法人日本コンパニオンラビット協会

https://jcrabbit.org/

[写真の出典]

『ウサギの医学』(著:霍野晋吉、緑書房)

【執筆】

埇田聖也(そねだ・せいや)

獣医師。2018年に山口大学共同獣医学部獣医学科を卒業。同年4月より、奈良県奈良市のあや動物病院 (https://aya-ah.com/) に勤務。犬・猫に加え、ウサギや小型哺乳類、鳥類などのエキゾチックアニマルの診察も積極的に行っている。2022年にJCRAウサギマスター検定1級取得。

【監修】

霍野晋吉(つるの・しんきち)

日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部卒業。獣医師、博士(獣医学)。1996年古河アニマルクリニック開業(茨城県)。1997年エキゾチックペットクリニック開業(神奈川県)。現在は株式会社EIC(https://exo.co.jp)の代表を務め、エキゾチックアニマルの獣医学の啓発や教育に関わる活動を行っている。その他、日本獣医生命科学大学非常勤講師、ヤマザキ動物看護大学特任教授、(一社)日本コンパニオンラビット協会代表理事、(一社)日本獣医エキゾチック動物学会顧問なども務める。著書に『カラーアトラス エキゾチックアニマル 哺乳類編 第3版』『同 爬虫類・両生類編 第2版』『同 鳥類編』『ウサギの医学』『モルモット・チンチラ・デグーの医学』(いずれも緑書房)。

[参考文献]

1.Hess L, Tater K. Dermatologic disease. In: Ferrets, Rabbits, and Rodents Clinical Medicine and Surgery, 3rd ed. 2011: pp.232-244. Elsevier, Saunders.

2.Franklin CL, Gibson SV, Caffrey CJ, Wagner JE, Steffen EK. Treatment of Trichophyton mentagrophytes infection in rabbits. J Am Vet Med Assoc. 1991;198(9):1625-1630.

3.Vangeel I, Pasmans F, Vanrobaeys M, De Herdt P, Haesebrouck F. Prevalence of dermatophytes in asymptomatic guinea pigs and rabbits. Vet Rec. 2000;146(15):440-441.

4.霍野晋吉. 第2章 皮膚疾患. In: ウサギの医学. 2018: pp.66-104. 緑書房.

5.Nakata M, Miwa Y, Tsuboi M, Uchida K. Surgical and localized radiation therapy for an intranasal adenocarcinoma in a rabbit. J Vet Med Sci. 2014;76(12):1659-1662.

6.三輪恭嗣. エキゾチック動物の腫瘍 〜放射線治療〜. 日本獣医エキゾチック動物学会夏季セミナー(2023).

7.Baum B. Not Just Uterine Adenocarcinoma-Neoplastic and Non-Neoplastic Masses in Domestic Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus): A Review. Vet Pathol. 2021;58(5):890-900.

8.近藤広孝. エキゾチック動物の腫瘍診療2023 発生動向. 日本獣医エキゾチック動物学会夏季セミナー(2023).

9.von Bomhard W, Goldschmidt MH, Shofer FS, Perl L, Rosenthal KL, Mauldin EA. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: a retrospective study. Vet Pathol. 2007;44(5):579-588.

10.Baum B, Hewicker-Trautwein M. Classification and Epidemiology of Mammary Tumours in Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus). J Comp Pathol. 2015;152(4):291-298.