北海道でもマムシが……

今年の干支は蛇ですので、蛇の話から紹介します。私が酪農学園大学動物病院構内にあった野生動物医学センターを約20年間運営していたころ、時々シマヘビやアオダイショウなどが頭部を負傷した状態で搬入されることがありました。おそらく、蛇を容赦なく退治する道民の慣習からだと思います(本連載第12回参照)。できるだけそっと見守ってほしいものですが、もちろん、毒蛇相手には緊張感を持って対応する必要があります。

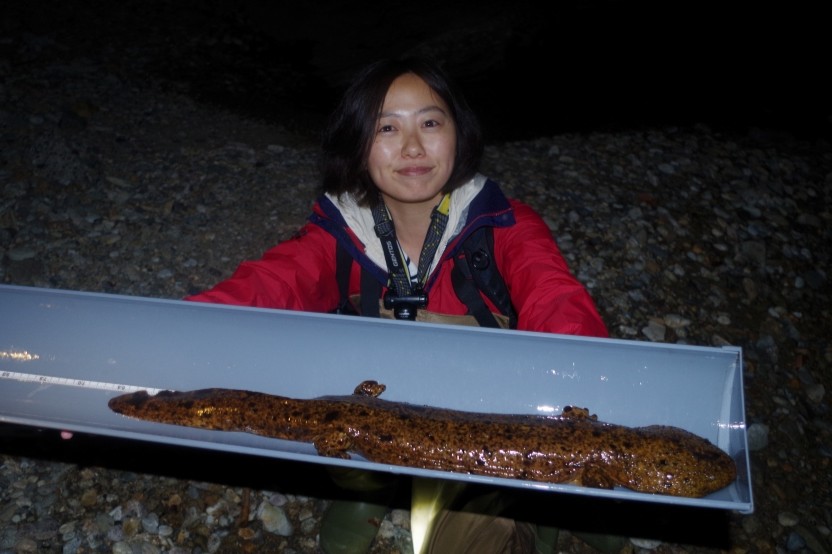

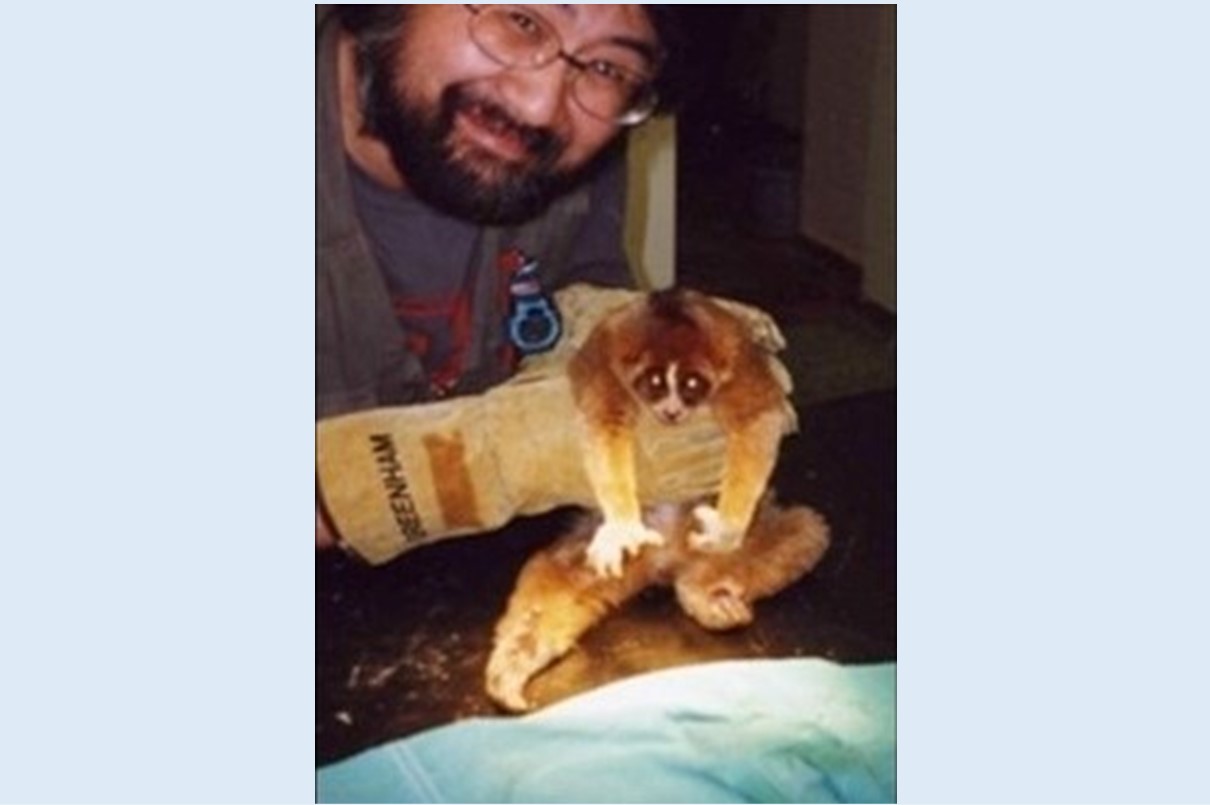

たとえば、マムシは北海道ではかつて道南地方に限局していたようですが、最近ではさらに北の方でも目にするようになりました。10年ほど前、芦別市(道央地方)の家屋内で駆除されたヘビ類死体を鑑定した際、ニホンマムシ幼若個体と判明しました(吉田・浅川、2017年)。また、札幌市の開業獣医師からは、マムシによる犬への咬傷の治療法についても相談されました(写真1、2)。

このワンちゃんは、マムシ抗血清を投与された2週間後にとても元気になりました(寺澤・浅川、2019年)。もっと詳しく知りたい方は過去に発表した論文があるので、こちら(吉田・浅川、2017年)もしくは、こちら(寺澤・浅川、2019年)からPDFをダウンロードしてご覧ください。

野生ヘビ類の小ダニ

このマムシの事例のように、毒蛇はおそろしいですが、その外部寄生虫はいかがでしょう。野生の蛇(他爬虫類も)には、ノミ・シラミなどの寄生性昆虫は見つかりませんが、時折ダニ類が認められます。ツルツルしている体表なので足掛かりが無いように感じますが、この外部寄生虫はしっかりとついています。

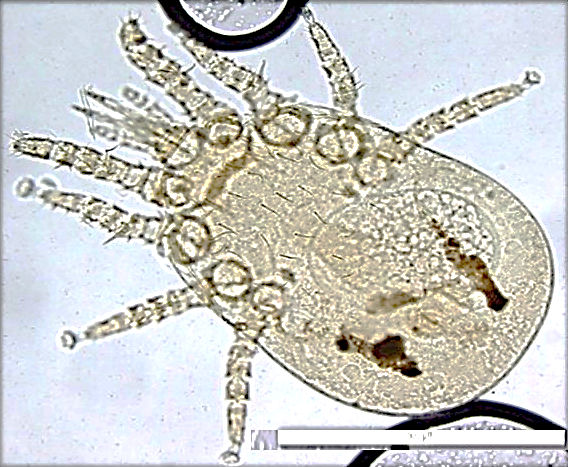

2014年9月、道内某高等学校にてアオダイショウ・シマヘビ・ジムグリのナメラElaphe属3種が混合飼育された水槽ガラス壁面にムシ多数がうごめき、校内でちょっとした騒ぎになりました。目撃した生徒の一人が私の公開講座に出席しており、その縁で当方の施設に保護者と一緒にムシを持参してくれました。

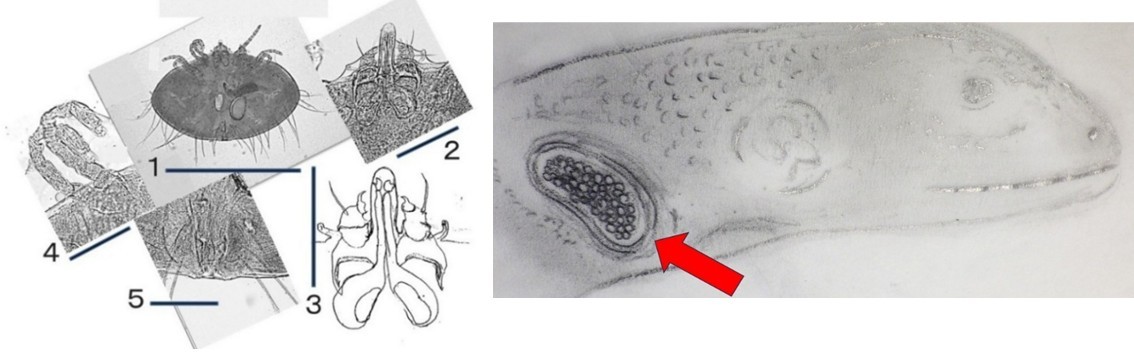

そのムシの大きさは0.6×0.4ミリメートルほどで、顕微鏡で調べてもこれといった特徴の無い中気門亜目のダニ類でした(写真3)。概観からトゲダニ類Ophidilaelaps属の一種と同定されました。この属は、日本を含むユーラシア大陸とアフリカ大陸で計6種が発見されていて、本州産ヘビ類からはそのうち3種が報告されています。今回見つかったムシも、そのどれかだと思いますが、いずれにしても、この属のダニは北海道初報告となる貴重な標本となりました。このダニ類含め、全ての試料・標本の類は後任に託したので、DNA解析含めじっくり比較検討し、種名を決定してもらいましょう。

この属のトゲダニは、国外ではヘビ以外の爬虫類にもいるので、ペットの爬虫類などの輸入個体と一緒に入り込む危険性があります。このようなダニ類は、敗血症起因細菌アエロモナスや封入体疾患IBD原因レトロウイルスなどの媒介、重度寄生では脱皮不良あるいは皮膚壊死、さらに貧血などを誘発する危険性があります。このムシを持ってきてくれた生徒とその保護者には、ダニ類拡散を防ぐために有機リン系殺虫剤ジクロルボスの散布をお願いしました。ヘビ体表にもダニがいたのかどうかは聞いていませんが(おそらくいたでしょう)、もし寄生が確認されたら、エキゾチックペットの治療に慣れた獣医師にイベルメクチン製剤の経口・皮下投与(なお、リクガメ類では致死的な副作用が生じるので禁忌)で駆虫し、ワセリンやオリーブオイル塗布をお願いすることも伝えました。興味深いことに、文献上はこういった小型ダニ類を捕食する捕食性ダニ類を用いた「生物学的防除」も試みられているようですが、効果はどうだったのでしょうか。

飼育種の小ダニ

ここまで読んで

「本当にペットの爬虫類にダニっているの?うちの子では見たことがないのだけれど……。」

と思う方もいるでしょう。以前は目立ちませんでしたが(報告が少なかったのですが)、近年ではサシダニ類Ophionyssus属の発見事例が相次いでいますし、中には動物園飼育担当者への刺咬の報告もありました。身近な例では、私のゼミ生が経験しました。

2018年の夏、札幌市内の専門店でプレートトカゲを3個体購入すると、そのすべての腹部表面に体長約1ミリメートルのダニがびっしりと付いていたようです。普通であれば、その店舗へクレームに行くのでしょうが、彼のように野生動物医学センターで卒業論文を仕上げる学生の中には、卒業後に名立たるエキゾチックアニマル専門医になる者も多く、彼もその一人でした。落ち次いてダニを1匹ずつ取り去り、全部で約200匹、すべてOphionyssus属と確認しました(写真4)。

筋金入りのエキゾマニアである彼は、札幌市内で開催された爬虫類展示販売会でイグアナ(流通名:ツナギトゲオイグアナ)も購入しました。こちらは、残念ながらすぐに死んでしまったようですが、その死体の胸腹部体表にHirstiella属ウロコダニ類を見つけ、貴重な報告に仕上げました(私のゼミでは通常、卒論以外に2~3本の症例報告形式での公表論文を刊行します)。

微小ですが鮮紅色で、目を凝らさなくてもわかります(写真5)。皆さんも、ご自宅の子をじっくりと観察(視診)してこのダニ症を明らかにし、この学生のようにプロのエキゾチックアニマル獣医師を目指すきっかけにするのもいいと思います。

喫煙所のように囲い込む

前節でサシダニ類による動物園飼育担当者への刺咬例を紹介しましたが、痒さの度合いではツツガムシには敵わないはずです。本連載第10回にて東日本大震災被災地の調査概況を紹介した際、私自身のツツガムシ刺咬症例について簡単に記しました。あの激しい掻痒感は14年経った今でもしっかりと脳裏に刻み込まれています。そして、この痒さは爬虫類にとっても同じなようです。

2018年4月、関西の動物病院に来院したレインボーアガマ体表から得られた小ムシを、そのクッキーのような形状からヤモリダニ科のツツガムシ類Pterygosoma sp.と同定しました。この属で有名な話は、国外の研究者がこのダニ類をイグアナ類に実験感染させたところ、寄生部位を拡大させないためのポケット状構造物が形成されたとする観察結果が公表されたことです(以上、写真6。ポケットは写真6右側の模式図を参照)。つまり、これは

「いてもいいけど、あちこちで刺さず、決まった場所でお願いね。」

という意思表示であり、あたかも街中喫煙所のような感じで実にユニークな現象です。ヤモリのツツガムシの概形は、本連載第14回で紹介したウミヘビの肺にいるツツガムシに負けず劣らず特徴的です(写真6ー1)。

ダニは大小で別の生き物として認識

これまで何度か「小さなダニ」とサイズを強調しての表現を示しましたが、

「それなら、大きなダニって何?」

となると思います。既にこの壁蝨・虱シリーズ第1回と第4回に登場しましたが、マダニがそれにあたります。日本語では大小関係なくダニ(壁蝨)ですが、英語では小さい方が”mite”、大きい方を“tick”と表し、それぞれ「マイト」と「ティック」と発音されます。つまり、欧米人はサイズの大小で別の生き物として認識しているのです。

病気への関わり方も異なり、ダニアレルギーはマイトが原因です。とても小さいので、空気を吸い込むと周辺にいるマイトが一緒に気道へ入り、アレルギーを引き起こします。

それほどダニが身近にいることに疑問を持たれるかもしれませんが、マイトは自由生活するものの方が断然多いです。おそらく、今座っているクッションや布団、ちょっと古くなったお菓子の中にも潜んでいます。

一方、ティックつまりマダニは全て寄生生活し、最近は重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の原因ウイルスの媒介者としてすっかり有名になりました。つい先日、この疾病で人が亡くなり、獣医師会が緊急声明を出しました。

マダニ類というと、人を含む哺乳類に専ら寄生する印象ですが、鳥類はもちろん、爬虫類にも寄生します。前者に関しては第21回の鳥編で触れるべきでしたが、ここに外来種ソウシチョウからキチマダニを発見した事例を掲げておきます(吉野ら、2003年)。

飼育爬虫類は5年生以上の学生さんが対応

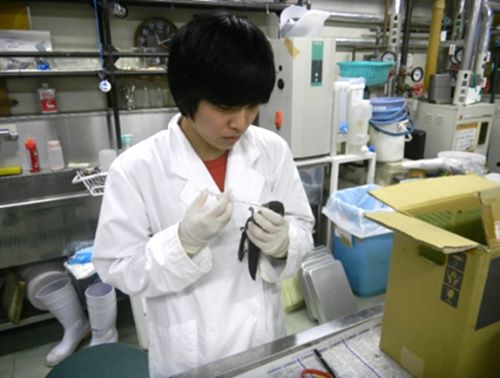

酪農学園大学に野生動物医学センターが2004年に開設された当時、この施設が本学附属動物病院構内に所在したため、道庁・北海道獣医師会から傷病野生鳥獣の専門動物病院として指定を受けておりました。

当時と現在で最も異なることは、飼育下の爬虫類が鳥獣と法的に同レベルの扱いとなったことです(本連載12回参照)。爬虫類に関して深い知識と飼育技術を持っていない普通のオーナーさんは、かなり雑な扱いをしていましたし、爬虫類医学・医療は正規課程に存在しなかったため獣医大は困りました。もちろん、20年前の附属動物病院にもエキゾチックアニマル診療科はありませんでしたので(2024年秋、当該診療科開設)、以前の爬虫類のオーナーさんは、野生動物医学専用施設に直接治療依頼をしていました。

本施設には将来有望な学生(とりわけ、コミュニケーション能力とそれなりの技量が備わった5年生以上の、今でいうスチューデント・ドクター)がたくさんいましたので、彼らに対応を任せました。

トカゲのマダニ標本、悲喜交々

こちらもそのような経緯から搬入された一例です。

2018年7月に、札幌市内で購入したオビトカゲ属の一種の鼠径部に直径約3ミリメートルの玉のような異物があったとの主訴で、学生はマダニだと迅速に診断し、これを除去しました。その標本は完璧で、顎体部もキレイに残っていました(写真7)。これを乱暴に取り除くとその部分が壊れたり、皮膚内に残って(写真8)化膿の原因になったりします。きれいな標本のおかげで、キララマダニAmblyomma属のマダニであると容易に同定できました。

残念な例として示した写真8ですが、こちらは2000年代初頭に新種記載された、ニューギニア島西部のバタンタ島の固有種アオホソオオトカゲから得られたものです。ある動物園の輸入検疫時に獣医師が指で摘まんで取ったので、顎体部が壊れてしまいました。キララマダニ類であると思いますが、新種であった可能性もあり、実に残念でした。こういった貴重な宿主に寄生するダニ類は、感染症の媒介者のみならず生物学的にも貴重である可能性も高いので、慎重な採集をしてもらいたかったのが本音です。

キララマダニつながりで、ある大規模な国際会議に出席した東南アジア某国の参加者の荷物に潜んでいたミズオオトカゲ幼体が警察に保護されました。保護された後、会議開催地の動物園に移管され、爬虫類担当の獣医師が外貌検査したことがあります。そのときには、左前肢上腕部に直径5ミリメートルほどの、ほぼ飽血状態のマダニ類が1個体確認され、丁寧に除去されました(写真9)。背部に明瞭な白点が3つ認められたのは珍しいですが、キララマダニ類でした。白点は種内変異に由来したものだと考えられ、貴重なコレクションとなりました。それにしても国際会議に出席される人の荷物に、オオトカゲがどうやって入り込んだのでしょうか……。

外来性の宿主とムシ(寄生体/病原体)の組み合わせ

爬虫類の様々なダニ類が、このように悠々と国境を越えるのかという事実をおわかりいただけたでしょうか。この点を踏まえ、懸念されることを述べます。

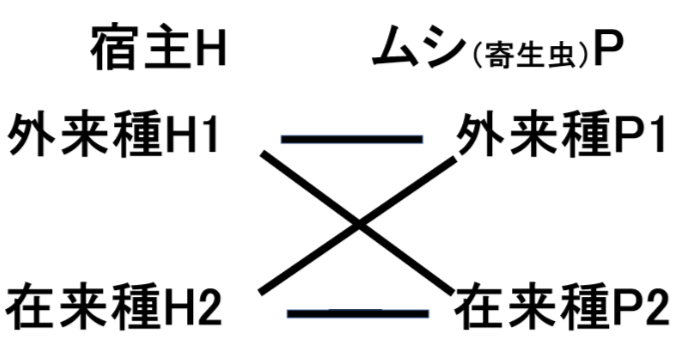

宿主は目立つので外来種対策法などの対象になります。当然、そのムシ(ここではダニ類)も、外来種化する危険性があります。理論上、下図のような4通りの宿主(host)と寄生体(parasite)の組み合わせが生じます。この図は、私の中心的な研究対象である寄生蠕虫(ぜんちゅう)(とりわけ線虫)の宿主と寄生体関係の外来種問題を俯瞰するために作成したものです。しかし、本シリーズで扱ったダニ・シラミ類のみならず、ウイルスや細菌などの病原体にも応用できると思います。詳しくはこちらの総説pdf版を参照してください。(浅川満彦、2005年)。

外来種問題では、種というモノだけに注目するのではなく、自然生態系における生物間の関係性というコト(現象)にも思いをはせる必要があるでしょう。

壁蝨・虱シリーズを終えるにあたり

5回にわたってご紹介した「野生動物体表で蠢く壁蝨・虱」シリーズはここまでです。お付き合い下さりありがとうございました。シリーズ初回に「ムシの話をほんの少し」と前置きをしながら、長くなってしまい申し訳ありません。「いきもののわ」をご覧の方々の中には、ムシが得意ではない方もいると思いますので、動物(=ムシの宿主)のことをなるべく多く出すように工夫しましたが、いかがだったでしょう。なお、本シリーズで言及した個々事例の詳細と引用文献(根拠)は、以下の二つの総説でほぼ網羅されます。両方とも紙ベースではなくウェブ版のみで、どなたでも無料・無登録でご覧できます。

【壁蝨(ダニ類)はこちら(浅川・石﨑、2024年)】

【虱(シラミ含む昆虫類)はこちら(浅川ら、2025年)】

次回、第24回では、中締めを兼ねてこれまでの回を総括し、法獣医学含む野生動物医学が動物を「まもる」ためには、どうすれば良いのかを読者の皆さんと一緒に考えたいと思います。

[引用文献]

・吉田圭太・浅川満彦、「芦別市上芦別町施設内にて捕獲されたマムシ幼蛇について」、芦別・星の降る里百年記念館年報、23、23-24、2017年、酪農学園大学学術研究コレクション

・寺澤元子・浅川満彦、「札幌市で飼育されていたイヌにおけるニホンマムシによる咬傷の1例」、NJK Sep、217、28-29、2019年、酪農学園大学学術研究コレクション

・吉野ら、「日本における外来鳥類ガビチョウGarrulax canorusおよびソウシチョウLeiothrix lutea (スズメ目:チメドリ科)の寄生虫学的調査」、日本鳥学会誌、52 、39-42、2003年

・浅川満彦、「外来種介在により陸上脊椎動物と蠕虫との関係はどうなったのか?:外来種問題を扱うための宿主-寄生体関係の類型化」保全生態学研究、10、173-183、2005年

・浅川満彦・石﨑隆弘、「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCが対応したダニ類関連事例の概要」、酪農大紀、自然、49、47-58、2024年、酪農学園大学学術研究コレクション

・浅川満彦ら、「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける寄生性昆虫類の概要」、酪農大紀、自然、49、119-129、2025年、酪農学園大学学術研究コレクション

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学教授(2025年3月まで:以降は名誉教授かつ非常勤講師)、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!